404 Not Found

XBOX は、Microsoftから発売された家庭用ゲーム機です。2001年にアメリカで初代が発売され、これまでに4つのシリーズが展開されています。2020年には第4世代となるXbox Series X/Sが発売され、世界中で多くのユーザーがゲームを楽しんでいます。

しかし、時間の経過とともに寿命を迎えたり、新しい機種へ買い替えたりする場合もあり、処分方法に悩んでいる方もいるはずです。不適切な方法で処分してしまえば迷惑をかけることにもつながるので、正しい方法で処分しなければいけません。

そこで今回は、家庭用ゲーム機のXBOXの処分方法を解説していきます。処分前にやるべき初期化の方法もご紹介していくので、不用なXBOXの処分方法で悩んでいる方は参考にしてください。

XBOXの処分方法

XBOXを処分する方法は複数あります。ただし、どの方法もルールがある場合もあるので、正しい方法での処分が大切です。処分方法の詳細を見ていきましょう。

メーカーに引き取ってもらう

メーカーや家電量販店などでXBOXを購入した場合、使わなくなったXBOXを引き取ってもらえる可能性があります。しかし、家電であれば引き取りをしている可能性が高いですが、ゲーム機の引き取りに関しては実施していない家電量販店も多いです。メーカーに関してもMicrosoft社では実施していないようなので、各自で処分方法を考えて捨てることになります。

ただし、家電量販店を含む販売業者がキャンペーンを実施して下取りを含めた引き取りサービスを実施するケースもあります。突発的なキャンペーンなので、いつ実施されるかは不明ですが、処分したくなった際に利用すれば費用をかけずにXBOXを処分できるのでおすすめです。引き取りの実施に関しては、一度購入した販売店に問い合わせてみましょう。

自治体で捨てる

自治体が行っているゴミの回収日に合わせて処分する方法もあります。XBOXの場合は、可燃ゴミ、もしくは不燃ゴミとして捨てることが可能となりますが、自治体によって分別方法は異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。

また、自治体によって処分できる曜日や収集場所にも違いがあります。収集場所に関しては、お住まいの地域にあるゴミ収集場所に持っていくほか、自分で処理施設まで持ち込む方法があります。

自己搬入は無料で引き取ってくれる地域もあれば、指定の袋に入れて処分する地域もあるようです。事前に持ち込み方法を確認してから処理施設まで足を運びましょう。

XBOXの場合、サイズが大きいので可燃ゴミや不燃ゴミとして捨てられない自治体もあります。その場合は、粗大ゴミとして処分しなければいけません。

①自治体の粗大ゴミ受付センターに問い合わせる

②XBOXの処分依頼をする

③粗大ゴミ処理券を取り扱っているお店に行き、粗大ゴミシールを購入する

④XBOXに処理券を貼り付ける

⑤問い合わせ時に指定された場所にXBOXを持っていく

上記の方法で粗大ゴミは処分できます。収集場所に関しては自宅前や集合住宅の前などになるので、手軽に処分可能です。

また、自治体によっては小型家電としてリサイクルも可能です。無料で廃棄ができ、自治体によって処分できるアイテムには違いがあります。

ゲーム機のほかにも、電話機やラジオ、デジタルカメラ、DVDレコーダー、ヘッドホンや電子辞書、電子血圧計やヘアドライヤーなどの家電が対象となっている地域が多いです。あらかじめXBOXも処分可能か確認してから処分してください。

小型家電の回収方法は以下のとおりです。

【ピックアップ回収】

一般廃棄物の分別にそって回収したもの中から小型電気電子機器を選別する方式

清掃工場で選別して回収される

【ボックス回収】

公共施設やスーパー、家電量販店やホームセンターなどの施設に設置されている回収ボックスに個人が廃棄して回収する方法

【ステーション回収】

ゴミ収集場所で資源ゴミと併せて回収する方法

指導員がいる場合もあり、渡すだけで処分できる

【イベント回収】

地域で開催されるイベントにて回収ボックスを設置して処分する方法

小型家電として回収する場合、無料で回収してもらえるのでコストをかけずに処分できます。ボックス回収があれば買い物ついでに捨てられるので手間もありません。自治体ごとに回収方法は異なるので、前もってチェックしておきましょう。

リサイクルショップに売る

全国の各地域にあるリサイクルショップに持ち込めば買取を依頼できます。査定を申し込み、買取可能となれば引き渡すだけで処分可能です。処分できるだけではなく、お小遣い稼ぎにもなるのでおすすめの方法です。

しかし、買取できないケースもあるので注意してください。古過ぎる商品、傷や損傷のある商品、壊れている商品の場合は買取不可となる可能性が高いです。せっかく出向いたにも関わらず処分できない可能性もあるので、壊れているXBOXや傷の多いXBOXの買取を依頼したい場合は、あらかじめリサイクルショップに問い合わせをして、買い取ってもらえるか相談してみましょう。

お店で修理をする場合や内部の部品が欲しい場合もあり、リサイクルショップによっては壊れていても買い取ってくれるケースがあります。捨てる前に一度確認するとお得に処分できるかもしれません。

不用品回収業者に依頼する

不用品回収業者に依頼をして処分する方法もあります。再び売れるものであれば、買取をしてくれる業者もいます。

買取ができない場合は回収処分となり、お金を払えば引き取ってもらえる仕組みです。電話をすれば自宅まで回収しに来てくれる業者も多く、自分で運ぶ手間がありません。

XBOX以外にも、不用な家具や家電があれば一緒に買取もしくは回収してもらえます。部屋の大掃除や引っ越しのタイミングでXBOXの処分を検討しているなら、一度業者に相談してみましょう。

ただし、買取不可能だった場合の回収費用が高い可能性もあります。どの程度費用がかかるのか、あらかじめ確認をしてから業者を選択しましょう。

フリーマッケットに売る

古いXBOXでも、使用できるものならフリーマーケットを利用して売却もできます。フリーマーケットはリサイクル運動の1つとして全国各地で開催されています。お住まいの地域でもイベントとして開催する可能性があるので、出店者を募集している場合は活用するのもおすすめです。

フリーマーケットが開催されない場合は、フリマアプリの活用も検討してみましょう。自宅にいながら出品でき、出荷する際も業者に依頼をすれば自宅まで取りに来てくれるケースもあります。ただし、買い手がつかない場合もあります。その場合は、違う方法での処分を検討してください。

XBOXの処分前に必ず初期化する理由

XBOXを処分する前には、初期化を忘れずに実施してください。処置を怠ると回収されない場合もあるので注意が必要です。大きなリスクを伴う可能性もあるので、初期化をする理由を解説していきます。

初期化の重要性

XBOXを含めたゲーム機を処分する前には初期化を行いましょう。ゲーム内部には、ゲームの履歴やバックアップデータ、氏名や位置情報などの個人情報が含まれています。

初期化をせずにリサイクルショップに持ち込んだ場合、買取を拒否されるケースもあります。データが残っている状態でも買取を実施してくれる業者も存在しますが、減額の対象になってしまい、希望していた金額で買取できないかもしれません。

個人情報漏洩の危険性

前述したように、ゲームの内部には個人の氏名や位置情報が残っているほか、ダウンロードの際に使用したクレジットカードの情報が残っている可能性があります。データを消去しないまま処分してしまえば、第三者に悪用される危険性があるので注意してください。

個人情報を手に入れた悪質な人物が、あなたになりすまして詐欺被害を働く危険もあります。クレジットカードの情報が盗まれた場合には、悪用され不正利用される可能性もあるので、個人情報の取り扱いには十分に気を付けなければいけません。XBOXを処分する際には、初期化をしてから買取や回収を依頼し、大切な個人情報を守ってください。

XBOXを初期化する

XBOX360の初期化方法を詳しく解説していきます。個人情報を漏洩させないため、適正価格で買い取ってもらうためにも、以下の方法で初期化を実行してみましょう。

個人情報の消去

XBOXにはフレンドやプロフィール情報、請求先情報などの個人情報が含まれているので、それぞれの消去方法を解説していきます。

【フレンドの消去方法】

①XBOX360本体でXBOXLiveにサインインしてください。

②コントローラーにあるXBOXガイドボタンを押します。

③「フレンド」を選んでください。

④消去するフレンドのゲーマータグを選びます。

⑤「フレンドを削除」を選んだ後に削除操作を確認しましょう。

【プロフィール情報の消去方法】

①「プロフィールを編集」ページでメールもしくは電話、Skypeのアカウント情報を入力してサインインします。

②プロフィールにあるモットー・ニックネーム・国・地域・自己紹介を消去します。

③「保存」をクリックして変更を保存して終了です。

【請求先情報の名前を変更する方法】

①「アカウント情報」のページでサインインを行います。

②「支払いと請求」を選択します。

③Microsoftのアカウントに登録されているコードが送信され、コードの入力を求められるケースもあるので、その場合は従って入力してください。

④「請求先情報」を選択して「プロフィール編集」をクリックします。

⑤アカウントの名の部分を「Close」、姓の部分を「Account」に変更してください。

⑥「保存」をクリックして変更を保存しましょう。

【支払い方法の消去方法】

①「アカウント情報」ページに行き、サインインを行ってください。

②「支払いと請求」を選択します。

③Microsoftアカウントに登録されているコードが送信され、入力を求められた場合は、入力を行ってください。

④「お支払い方法」を選択します。

⑤「削除」を選択して終了です。

【連絡先情報の消去方法】

①WebブラウザでMicrosoftアカウントを開いてサインインをしてください。

②「セキュリティとプライバシー」に移動します。

③「アカウントセキュリティ」内にある「高度なセキュリティ管理」を選択してください。

④「アカウントの保護」の画面下部にある「アカウント削除」をクリックします。

⑤セキュリティコードを要求された際には、指示に従ってコードを受け取り、入力してください。

⑥正しいMicrosoftアカウントが表示されていることをチェックし、「次へ」を選択します。

⑦各項目の横部分にあるチェックボックスをオンにして「アカウントを削除する」をクリックして終了です。

ゲームプロフィールの消去

ゲームプロフィールを削除するためのやり方を解説していきます。

①「設定」に移動をして「システム」を選択します。

②「データ保存機器の管理」を選びます。

③本体に外付けデータ保存機器を接続していない場合→「ハードディスク」

本体に外付けデータ保存機器を接続している場合→「すべての機器」を選択してください。

④「プロフィール」を選択して、削除したいプロフィールを選び「削除」をクリックします。

HDDの初期化

Xbox 360のHDDを初期化する方法を解説していきます。初期化の際にはシリアル番号を調べる必要があり、完了後にはHDDにデータが残っていないか確認する作業も必要です。詳しい手順をご紹介していきましょう。

①Xbox 360を起動します。

②ホーム画面で「設定」を開いてください。

③「システム」→「本体の設定」→「システム情報」の順に進んでいき、シリアル番号を確認します。

④ホーム画面に戻り、「システム」を選択してください。

⑤「データ保存機器の管理」に移動し、「ハードディスク」を選びます。

⑥コントローラーのYボタンを押し、「初期化する」を選択します。

⑦画面に「機器の初期化」メッセージが表示されるので、確認をして「はい」を選びましょう。

⑧「シリアル番号を入力してください」を選んで確認した番号を入力すると初期化が開始されます。

⑨初期化が終わったらホーム画面に戻って再度「システム」を選び、「データ保存機器の管理」に進んでください。

⑩「ハードディスク」を選んで各項目の容量が0KBになっていればすべて初期化されています。

最適な処分方法を選ぶポイント

XBOXの処分方法として、不用品業者を選ぶ方もいるはずです。ほかの不用品と一緒に買取や回収を依頼でき、自宅まで引き取りに来てもらえるので手軽に処分できます。

業者選びのポイントとしては、ゲーム機器の買取や回収実績が多い業者の選択がおすすめです。また、「申し込みの有無」「手数料の有無」「買取金額」の3つも大切なポイントとなるので、意識して選んでみてください。

申し込みの有無

業者によって申し込み方法に違いがあります。電話をして回収しに来てもらえる業者もあれば、ホームページのお問い合わせフォームから連絡できるケースもあるので確認してみましょう。

ただし、持ち込み回収であれば連絡が不要な場合が多いです。宅配回収を実施している業者であれば、申し込みをした後に自宅でXBOXを梱包して発送するだけなので、持ち込むよりも手軽に行えるでしょう。送料に関しては着払いを採用している業者が多いので、コストの削減にもなります。

手数料の有無

XBOXの回収手数料は業者によって違います。店頭に持ち込む場合は無料で回収してくれる業者も存在しますが、出張買取であれば交通費やガソリン代がかかるので、手数料として費用を請求されるケースが一般的です。XBOX以外にも回収するアイテムがあれば、荷物の大きさによっては回収手数料が高額になる可能性もあります。事前にどの程度の手数料が発生するのか問い合わせを実施して確認してみましょう。

買取金額

XBOXの状態が良ければ買取してもらえる可能性もあります。年式や状態によって買取金額は異なり、業者によっても違いがあるはずです。

査定のみであれば無料で実施している業者も複数存在するので、高価買取を目指すならいくつかの業者に査定を依頼して比較してみましょう。買取価格が高い業者を選べばXBOXをお得に処分できます。

XBOXの処分する際には、必ず初期化したことを確認しよう!

XBOXの処分方法を解説してきました。不要になったXBOXや故障したXBOXは自治体の方法に従って処分するほか、リサイクルショップやフリーマーケット、不用品回収業者への依頼などの方法で処分できます。まだ使える状態であれば買取してもらえる可能性もあるので、一度業者やショップに相談してみましょう。

ただし、回収や買取の際には初期化しなければいけません。初期化しないまま処分をしてしまえば、個人情報が漏洩して不正利用や詐欺など、悪用される危険性があります。上記でご紹介した方法で初期化をしてから処分しましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

最近は、ミラーレスカメラが主流になっているので、これまで使っていた一眼レフカメラを売って、買い替えようと考える方も多く見られます。また、以前はカメラにハマっていたけど今はそこまで撮影をしないから処分したいと考える方もいるはずです。使わなくなったカメラを持っていても場所を取るだけなので、何とかしたいと考えるのは当然でしょう。

そこで今回は、カメラを処分する方法や処分する際にすべきこと、カメラの平均的な寿命を解説していきます。使わなくなったカメラをどうすればいいのか悩んでいる方は必見です。

カメラを処分する方法7選

使わなくなったカメラを取っておいても仕方ないので処分したいと考える方も多いです。カメラの処分方法にはいくつかあります。まずは、カメラの処分芳情を7つピックアップしてご紹介しましょう。

自治体のリサイクルに出す

カメラは、自治体のリサイクルに出せます。依頼方法は自治体によって異なるので、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。代表的な回収方法は以下の通りです。

回収ボックスを利用する

回収ボックスは、市区町村役場や図書館などの公共施設に設置されています。そのボックスに古いカメラを入れるだけです。盗難や不正を防止するため、一度ボックスに入れたものは取り出せないようになっているケースもあるので、本当に処分していいかよく考えてから入れるようにしてください。

リサイクルイベントなどに持っていく

自治体によっては、リサイクルを推進するイベントを行っているところもあります。回収ステーションを設置したり、小型家電リサイクル法を普及する目的のイベントが行われたりしている場合は、カメラを処分するチャンスです。所有しているカメラが回収の対象になるのかわからない場合は、イベントのスタッフに聞けば教えてもらえます。

粗大ゴミとして出す

使わなくなってから時間が経過すると動かなくなっている場合もあります。そのようなカメラは、粗大ゴミとして出すのがおすすめです。カメラは金属やプラスチックなどでできている精密機械なので、小型家電製品に該当します。

古い年代のレンズにはガラスが使われているケースもあるので要チェックです。基本的には燃えないゴミとして処分可能ですが、自治体によって粗大ゴミとして取り扱っている場合もあるので、ゴミとして出す前に確認しておきましょう。粗大ゴミとして出す場合は、自治体が指定する回収場所に持っていくか、自治体に依頼して回収しに来てもらってください。

買取業者に依頼する

リサイクルショップや不用品買取業者に依頼する方法もあります。動作に不具合がないカメラであれば、問題なく買い取ってもらえるでしょう。最近では、フィルムカメラやインスタントカメラ、ポラロイドカメラも人気となっていて、思ったよりも高値で買い取ってもらえる可能性が高いです。

ただし、デジタルカメラの古いモデルは買い取りを断られてしまったり、買い取ってもらえてもほとんど値段がつかなかったりします。古いデジタルカメラの部品はメーカーにも在庫がなく、修理ができない可能性が高いためです。そのため、買い取りしてもらえるモデルか、あらかじめ買取業者への確認をおすすめします。

カメラ専門店で売る

カメラの買い取りを専門で行っている業者に売る方法もあります。専門店であれば、カメラに関する知識を持つスタッフが査定するので、適切な買い取り価格を提示してもらえるのが魅力です。メールや電話で申し込み、家に居ながらカメラの処分ができる点も、メリットの1つとして挙げられます。

査定料や手数料などがかからないのも魅力です。中には壊れているカメラであっても無料査定してくれるところもあります。カメラ関連の製品をまとめて処分したい場合にもおすすめです。

下取りで引き取ってもらう

新しいカメラを購入するときに、下取りで引き取ってもらう方法もあります。普段からカメラを使っていて、新しいモデルに買い替えたいときなどにおすすめの方法です。下取りしてもらえれば、売ったお金をそのまま購入資金に充てられるのでメリットは大きいでしょう。

下取りサービスは、家電量販店やカメラ屋さんによって内容が異なるので要注意です。対象の商品を購入するときに下取りできるカメラやレンズなどを持っていくと、関係なく一律で下取りしてくれるところもあります。

ただし、以下のような場合は中古品として販売するのが難しく、下取りとして対応してもらえない可能性が高いです。

- 重要付属品欠品(バッテリー・充電器など)とみなされる

- 目立つへこみがある

- 動作不良

- レンズにカビ・クモリがある

- レンズの前玉が割れている

フリマアプリで出品する

動作に問題がないカメラなら、フリマアプリで出品できます。フリマアプリは、スマホで簡単に売買できるのが大きなメリットです。また、出品者が値段を設定できる点も、メリットとして挙げられます。

ただし、買い手とトラブルになる可能性も高いので注意が必要です。カメラの場合は、カメラの動作に影響がないレベルのちょっとした傷や擦れなども記載しておかないと、クレームが寄せられることがあります。そのため、カメラの状態を詳しく説明欄に記載して写真も複数掲載したり、発送時は商品が壊れないように丁寧な梱包が重要です。

友人や家族に譲る

友人や家族にカメラを始めたいと思っている方がいるなら、譲る方法もあります。動作に問題がないことが大前提ですが、まだ使えるのであればこれから大事に使ってくれる方の手元に渡った方がいいと考えられるでしょう。相手がどのような人かわかっているので安心です。

下取りに出す予定がないけれど新しいカメラを買うから使わなくなるなどの場合は、周りに写真を撮りたい方がいないか確認してみてください。そうすることで、名乗り出てくれる場合もあります。

カメラを処分する際にすること

カメラを処分する際、いくつかしなければいけないことがあります。続いては、カメラを処分する前にすることを解説していきましょう。

カメラ本体の画像データを消去する

カメラの機種によっては、カメラ本体に内蔵メモリがあり、画像が保存されている場合があります。そのような機種は、メモリーカードのフォーマット(初期化)をするだけでは画像が消えません。カメラの内蔵メモリにある画像データの消し方は機種によって異なるので、取扱説明書を確認し、適切な操作で消去してください。

取扱説明書やネット上のマニュアルが見つからないときは、メーカーのサポートセンターに電話をすると消去の仕方や電子マニュアルがあるページを教えてもらえます。稀ですが、画像データを悪用される恐れもあるので、カメラの内蔵メモリがある場合はそこに保存されているデータもしっかりと消去しておいてください。

カメラ設定を初期化する

最近のカメラは、個人認証機能などが搭載されているモデルも多いです。名前や誕生日などを設定できるようになっているカメラを使っている場合は、初期化するようにしてください。名前や誕生日くらいなら知られても問題ないと考える方もいますが、流出すると個人の特定につながる可能性も大いにあります。

無線LANの設定ができるカメラで、スマホなどとつないでいる場合も注意が必要です。無線LANから写真のデータや個人情報が漏れてしまうことがあります。

リスクを回避するためにも、処分するときは取扱説明書に従い、すべてのデータを消去してください。

メモリーカードを抜く

デジタルカメラの場合、SDカードやコンパクトフラッシュカード、XQDカード、CFexpressカードなどのメモリーカードに撮影した画像を保存します。カメラにそれらが挿入されている場合は、取り除いてから処分するようにしてください。データが残っていると、個人情報や画像が漏れてしまう可能性があるためです。

破棄の際は駆動用電池を取り外す

カメラを動かすためのバッテリーなどは処分するときに取り外す必要があります。リチウムイオン電池などをそのままゴミに出してしまうと、発火してしまい、ゴミ処理施設で火災が起こる原因になりかねません。そのため、リチウムイオン電池は電極をビニールテープで絶縁し、リサイクル協力店に出すようにしてください。

フィルムカメラの場合は、電池なしで動くフルマニュアル機もありますが、乾電池やボタン式電池で駆動するモデルもあります。充電して使える電池を使っている場合は、前述したようにビニールテープで絶縁し、リサイクル協力店に出しましょう。使い切りの電池に関しては、お住まいの自治体が定める廃棄処分方法に従うようにしてください。

保証書の確認

保証書には、カメラを購入したときに購入者の名前や住所、店舗名などが記載されます。店舗のハンコのみで名前などを記載していない場合もありますが、個人情報が含まれているか確認する必要があります。処分する際は、誤って一緒につけないようにしてください。

平均的なカメラの寿命は?

カメラは一度購入すれば永続的に使えるわけではありません。精密機器なので、寿命が訪れます。最後に、カメラの種類ごとの平均寿命をみていきます。

一眼レフカメラ

一眼レフカメラの寿命を決めるのは、シャッター寿命、バッテリー寿命、レンズの寿命です。

シャッター寿命は、シャッターを切る回数の上限を指します。初級者向けのエントリーモデルは5万~10万回、中級者向けのミドルモデルは10万~20万回、上級者向けのハイエンドモデルは40万~50万回が目安です。しかしこれはあくまでも目安で、上限回数を超えたらすぐに壊れるわけではありません。

シャッターの上限回数を迎える前に壊れてしまったり、上限回数を超えても正常に動作し続けたりする場合もあります。シャッターユニットなどの交換でリセット可能です。シャッター回数に関しては、専用のツールを使うと誰でもチェックできます。

バッテリーの寿命は、使い方によって大きく変動するので、一概にどのくらいと言い切るのは難しいです。カメラの使用頻度が高ければその分充電の回数も増えるので、1~2年ほどでヘタってしまう場合もあります。予備バッテリーを購入し、交互に使っている方であればさらに長持ちするでしょう。

レンズは、カビなどが生えてしまい、使い物にならなくなってしまうパターンが多いです。使わないときは防湿庫に入れるなど気を遣わなければいけません。レンズを外した状態で保管する際は、レンズキャップの装着が必須です。

これらを踏まえて考えると、5~6年程度が寿命となります。そのくらいの年数が経過すると新しいモデルも出て、メーカー側の部品もなくなり、修理をしてもらえなくなるケースも多いです。そのため、5~6年程度で買い替えを検討する方が多く見られます。

ミラーレスカメラ

ミラーレスカメラは、一眼レフカメラと違ってミラーがないタイプです。ミラーがない以外の基本的な構造は同じなので、寿命には大きな差がありません。つまり、一眼レフカメラと同じように5~6年程度は問題なく使えるケースが多いです。

ミラーが動かない分一眼レフカメラよりも壊れにくいと考えられるでしょう。メーカー側はいつまでも古いモデルの部品を保管しておかないので、いずれは修理ができなくなります。その目安が5~10年なので、5年以上使っているミラーレスカメラを修理できずに処分するなどの可能性も大いに考えられるでしょう。

コンパクトデジタルカメラ

コンパクトデジタルは、一眼レフカメラやミラーレスカメラよりも小型で軽量です。高級コンデジと呼ばれるプロやハイアマチュア向けのモデルを除き、リーズナブルな価格で購入できます。

スマートフォンのカメラが進化したことにより、コンデジの出番は少なくなっていますが、リーズナブルな価格なので気軽に買い替えする方が多いです。そのため、コンデジの寿命をそこまで気にする必要はないでしょう。

高級コンデジの場合は、10万円以上するモデルもあるので、気軽に買い替えることはありません。そのため、どのくらい使えるのか気になる方もいるでしょう。寿命は5~6年ほどです。

最近はオールドコンデジも流行っていて、10年以上前のモデルを使う方も増えています。内臓の電池が劣化して日付設定などができなくなっていてもよいのであれば、使うことが可能です。このことから、使い方や保管状況によって寿命は大きく変化します。

防犯カメラ

防犯カメラは、税法で減価償却するときの耐用年数が6年と定められています。メーカー側は、この年数を基準に製造しているケースが多いので、寿命も6年ほどだと考えられるでしょう。ただし、災害など知らせるための防犯カメラは耐用年数が8年となっているので、混同しないようにしてください。

設置場所などによっては10年程度持つ場合もあります。

ビデオカメラ

ビデオカメラの寿命は、一眼レフカメラやミラーレスカメラと同じく5~6年程度です。メーカーが部品を保有している期間は製造から8年程度なので、寿命が来てもしばらくの間は修理してもらえます。それ以上経過した場合は、修理できないケースが大半を占めるので、処分や買い替えを検討してください。

フィルムカメラ

フィルムカメラには、電子制御が少ないフルマニュアル機があります。このようなモデルであれば、パーツを調達できる限りずっと使い続けることが可能です。

たとえば、高級なカメラとして知られるライカのフィルムカメラは一生ものと言われています。なぜなら、60年ほど前に作られたカメラを今でも問題なく使えるからです。修理に関しても、メーカーがあるドイツに送るなどすれば部品があるので問題なくできます。

デジタルカメラには電子部品が使われているので、メンテナンスをしてもいずれ寿命が訪れるでしょう。しかしフルマニュアルのフィルムカメラなら、適切なメンテナンスを行うことで、いつまでも使い続けられます。ただし、古い電池式のフィルムカメラは電子部品を多く使っているので、故障したら修理ができないものも多いです。

処分前には必ずデータを消してから手放そう!

使わなくなってしまったカメラは、フリマアプリで売ったり、自治体に回収してもらったりなどの方法で処分できます。処分するのは簡単ですが、そのときにデータの消去を忘れないようにしてください。カメラ本体の内蔵データや設定をフォーマットし、SDカードなどの記録媒体の抜き忘れもないようにしましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

データの管理をするときに便利なRAIDは、企業でも使用されることがあるほどの便利な技術です。しかし、データの管理を行う技術は、故障したときのリスクが大きいことから、導入に悩む方も多いのではないでしょうか。実際に故障を疑っており、対処法を知りたい方もいるでしょう。

RAIDコントローラーは、故障の原因や対処法、注意点などをしっかりと把握しておけば、安全に復旧できるケースが多いです。そこで今回は、RAIDコントローラーが故障する原因、故障したときの対処法、復旧作業前の注意点などをご紹介します。復旧方法を知りたい方もぜひ最後までご覧ください。

RAIDとは

RAIDとは、Redundant Array of Inexpensive Disksの略称で、大量のファイル、機密情報の管理を行う企業に欠かせない技術です。RAIDによって実現できるのは、複数のHDDを1台のHDDのように認識・表示させることです。RAIDのメリットには、以下のようなものが挙げられます。

・HDDが故障したとき、データにアクセスできるだけでなく、復旧も可能

・データの書き込みやアクセスといった処理が高速化する

・保管できるデータ量を増やせる

このように、RAIDの導入によって多くのメリットが得られることから、データ管理を行う場合は、RAIDの導入がおすすめです。ただし、構成内容によっては、HDDが複数台壊れたり、特定のHDDが壊れたりすると、データがすべて失われてしまうリスクがあります。そのため、RAID機器が故障したとき、どのような対処が必要なのかを知っておく必要があります。

速やかに対処できれば、データの復旧も問題なく進むことが多いでしょう。RAIDを導入するときは、メリットの部分だけでなく、デメリットや復旧方法といったところに目を向けることが大切です。

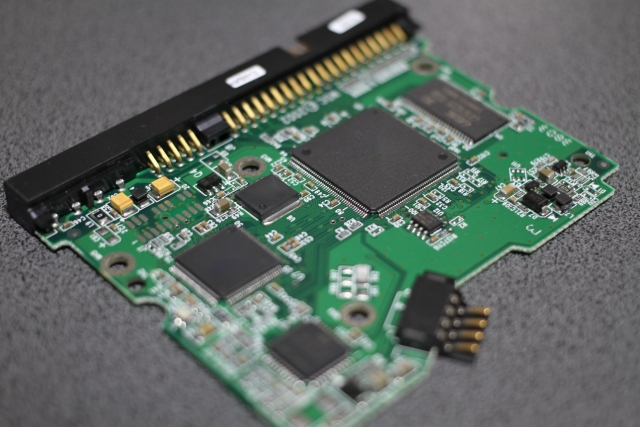

RAIDコントローラーとは

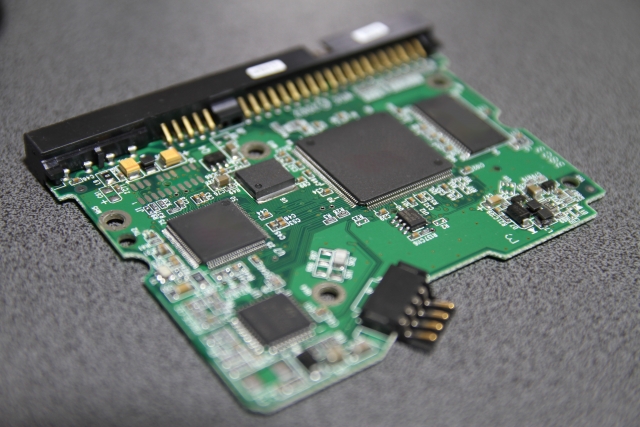

RAIDの技術を取り入れるときに欠かせないのが、RAIDコントローラーです。ハードウェア方式では、RAIDカードやディスクアレイが必要と言われることもありますが、すべて同じものだと考えて良いでしょう。

RAIDコントローラーは、1台のHDDのように認識させるためのシステムのことを言います。RAIDコントローラーは、半導体チップや電子パーツで構成されている物理的な電子基板、つまり、ディスクやデータの管理を行う重要な装置です。RAIDコントローラーが故障してしまうと、データへのアクセスができない・サーバーが正常に動作しないといった恐れがあります。

万が一故障してしまったときは、速やかに専門業者に依頼するのがおすすめです。RAIDコントローラーの交換・修理は、知識や経験がないまま行ってしまうと、データを取り戻せなくなってしまう可能性が高いです。自力で直そうとはせず、然るべき処置をしてくれる専門業者を探しましょう。

RAIDコントローラーが故障する原因

RAIDコントローラーは、ディスクやデータの管理を行う重要な装置にも関わらず、なぜ故障してしまうのでしょうか。ここからは、RAIDコントローラーが故障してしまう原因を見ていきましょう。

RAID構成情報の破損

RAID構成情報は、HDD内にも保存されています。HDD内に保存されている理由は、RAIDコントローラーが故障したとき、RAID構成情報を保ったままRAIDコントローラーを交換・修理できるようにするためです。

しかし、何らかの原因でRAID構成情報が破損してしまうと、RAIDコントローラー自体の故障にもつながってしまいます。RAID構成情報が破損してしまうタイミングとしては、停電時などが挙げられます。

誤作動によるRAID構成情報の初期化

RAID構成情報の初期化されてしまい、故障を疑っている方もいるでしょう。RAID構成情報の初期化は、HDDの誤作動によって起こっている可能性が高いです。

HDDが誤作動を起こすと、RAIDの切り替えが正常に行われないことがあります。正常に行われないまま再起動すると、RAID構成情報が初期化されてしまうこともあるでしょう。

RAID構成情報が初期化された場合、データも丸ごと消えてしまうトラブルに発展してしまいます。RAIDコントローラー自体の故障ではないものの、データが消えてしまうリスクが高いため、初期化されたことが分かったら然るべき対応を取らなければなりません。

経年劣化

RAIDコントローラーはHDDと同様、消耗品です。RAIDコントローラーの寿命はおよそ5年と言われているため、5年以上使用している場合は、経年劣化による故障が考えられるでしょう。

しかし、先ほどもご紹介したように、RAIDコントローラーは故障しても安全に交換・修理ができるように、工夫が施されています。そのため、経年劣化による故障であれば、専門業者による対応で問題なく交換できるはずです。

異物の付着

RAIDコントローラーは、ホコリや塵といった、異物の付着によって故障してしまうこともあります。タバコの煙なども要注意と言われていることも覚えておくと良いでしょう。異物の付着による故障は、日ごろの定期的な掃除によって回避できる可能性が高いです。

コントローラーのバッテリー切れ

RAIDコントローラーには、バッテリーが搭載されており、そのバッテリー切れによって故障してしまうケースがあります。とはいえ、RAIDコントローラーのバッテリーは日常的に使われているものではありません。

停電時など、データの消失が考えられるときにだけ使われることから、RAIDコントローラーのバッテリーは気にしたことがない方も少なくありません。バッテリーは常に使われているわけではありませんが、交換時期を過ぎても同じものを使用してしまうと、RAIDコントローラー自体の故障につながってしまいます。

外部衝撃

RAIDコントローラーは、衝撃や振動などによる故障も多いです。機器を移動させるときの衝撃はもちろん、地震による衝撃にも注意してください。

熱暴走

RAIDコントローラーは、適切な冷却環境が整っていないと熱暴走を起こし、故障してしまうことがあります。特に夏場・猛暑日は温度だけでなく湿度も上昇するため、機器に熱がこもってしまい、トラブルの原因となります。

RAIDコントローラーが故障している状態

RAIDコントローラーが故障しているかどうかを見極めるには、どのような点に注意して見れば良いのでしょうか?RAIDは、どの部分が故障しているか、障害を起こしているかが明白になるだけで、復旧作業の難易度が下がることがあります。

もちろん分からない場合は専門業者に依頼するのがおすすめですが、原因だけでも突き止めておきたいと考える方は多いでしょう。RAIDコントローラーの故障を見極めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

サーバーが起動しない

RAIDコントローラーが故障しているときは、NASやファイルサーバーが起動できなくなります。RAIDコントローラーは、RAID機能の構成はもちろん、運用や制御を行っている重要なパーツです。故障すると、RAIDを構成している機器の起動も不可能になってしまうでしょう。

HDDの認識ができない

RAIDコントローラーの故障は、RAIDを構成するHDDとの通信にも影響を与えます。HDDとの通信ができなくなるため、結果的にHDDの認識もできなくなります。

RAID構成情報が破損している

RAID構成情報が破損している場合も、RAIDコントローラーの故障が疑われます。RAID構成情報は、HDD内にも保存されていますが、RAIDコントローラー内のメモリにも保存されています。普段はRAIDコントローラー内のメモリに保存されている情報を使っているため、RAIDコントローラーの故障が考えられます。

RAIDコントローラーの復旧作業前の注意点

RAIDコントローラーは、適切な手順・方法で復旧作業を行うことで、しっかりとデータを取り戻せます。しかし、復旧作業前の対応によって、二度とデータを取り戻せなくなってしまうこともあります。

しっかりとデータを復旧できるように、復旧作業前にやってはいけないこと、やっておいた方が良いことを知っておきましょう。ここからは、RAIDコントローラーの復旧作業前の注意点をご紹介します。

電源のオン/オフを繰り返し行わない

RAIDコントローラーの故障が疑われる場合、電源のオン/オフを繰り返し行うことは危険です。電源のオン/オフ、再起動といった行為は、HDDへの負担がとても大きいため、繰り返すことによって状況・状態が悪化してしまう可能性があります。電源のオン/オフを行い、効果がなければ控えておきましょう。

RAIDの再構築を無理に行わない

RAIDをほかのHDDに復元させ、状況を良くしようと考える方も多いでしょう。しかし、RAIDをほかのHDDで再構築を行うと、問題なく使用できていたHDDにもトラブルが起きてしまう恐れがあります。

RAID機器自体の起動ができなくなるほか、データが消えてしまう可能性もあるため、再構築をするリスクは高いです。RAIDの再構築を行う場合は、復旧が不可能になってしまうリスクを理解した上で実施する必要があるでしょう。

表示されたフォーマット要求に従わない

RAIDコントローラーが故障していると、初期化を要求するメッセージが表示されることもあります。しかし、フォーマットをすると、データの復元が困難になったり、障害が増えてしまったりする恐れがあります。フォーマットの要求メッセージが表示されても、従わないようにしましょう。

新しいHDDに交換しない

HDDを新しいものに変えてしまうと、問答無用で再構築が始まってしまう可能性があります。先ほどもご紹介したとおり、再構築を行うと、RAID機器自体の起動ができなくなったり、データが消えてしまったりする恐れがあります。復旧作業前は、新しいHDDへの交換は避けた方が無難です。

新しいRAIDコントローラーに交換しない

RAIDコントローラーの故障が明白であっても、その場で新しいRAIDコントローラーに交換するのは避けましょう。RAIDコントローラーは特殊な装置のため、互換性のあるものを探すのが難しい上、交換自体の難易度も高いです。

互換性のないRAIDコントローラーで再構築を行った場合、データの規則性が乱れてしまいます。データの規則性が乱れることによって、データ復旧作業の難易度も上がってしまうなど、リスクが高くなる可能性もあります。

取り出したHDDを単体で通電しない

RAID構成に使われているHDDは、単体で通電しても、データへのアクセスはできません。アクセスできないだけであれば良いですが、そのHDDにあるシステムやデータが破損してしまう恐れもあるため、リスクの高い行為になります。これは、RAIDコントローラーが故障していない場合でも同じです。

また、単体で通電したとき、フォーマットに関するメッセージが表示されることもあります。ここでメッセージに従ってしまうと、データを取り戻せなくなるため注意しましょう。

RAIDコントローラーの復旧方法

RAIDコントローラーの復旧方法には、どのようなものがあるのでしょうか?RAIDコントローラーの復旧方法には、RAIDのリビルド(再構築)を実行する方法、データ復旧ソフトを使用する方法、専門業者に依頼する方法の3つがあります。ここからは、RAIDコントローラーの復旧方法をそれぞれ詳しくご紹介します。

RAIDのリビルド(再構築)を実行する

RAIDコントローラーを復旧する方法としては、リビルドの実行が挙げられます。先ほども無理に再構築をするのは避けた方が良いとご紹介しましたが、手順や方法を間違えないようにすれば、RAIDのリビルトが効果的なこともあります。ただし、構成内容によって対処法に違いがあるため、どの種類を使用しているかしっかり把握し、正しい方法での復旧が大切です。

データ復旧ソフトを使用する

データ復旧ソフトの中には、RAIDにも対応しているものがあります。ただし、データ復旧ソフトが対応できるのは、軽度の論理障害のみです。RAIDの場合、複数のHDDを用いていることもあり、HDDごとに、論理障害と物理障害のどちらが起きているのか明白にしづらいです。

そのため、軽度の論理障害にのみ対応できるデータ復旧ソフトを使うときは、判断が難しくなります。

専門業者に依頼する

RAIDの復旧作業でおすすめなのが、専門業者に依頼する方法です。データ復旧には、RAID専用の設備・ツール、専門知識を持ったエンジニアの技術力が欠かせません。

自力で復旧作業をしても、状態を悪化させてしまう可能性が高いです。特に重要なデータを保管している場合は、速やかに専門業者への相談を行いましょう。

まとめ:RAIDコントローラーの故障原因が不明な際は、迷わず専門業者に相談を!

RAIDコントローラーは、RAIDの技術を用いる際に欠かせないパーツの1つです。さらに、ディスクやデータの管理をする場所でもあるため、とても重要なものになります。そのため、故障が見られた場合は、速やかに対応する必要があります。

正しく復旧作業を行うことで、安全にサーバーに接続できるようになったり、データを取り戻せたりします。確実に復旧できるのは、専門業者に依頼する方法です。

今回ご紹介したように、自力で復旧作業を行うと状況や状態がさらに悪化してしまい、データを取り戻せなくなる恐れがあります。それらのリスクを踏まえると、やはり専門業者に依頼するのが無難です。特に故障の原因が分からないときは、迷わず専門業者に相談してみましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

SSDは、パソコンの内部記録媒体としてHDDの代わりに使われることが多くなってきました。HDDよりも書き込みのスピードが速く、小型で軽量、衝撃に強いなどのメリットがあります。そのため、導入するケースが多くなってきました。

しかし、衝撃に強いSSDでもデータが消えてしまうなどのトラブルをなくすことはできません。そこで今回は、SSDが故障する原因やデータを復旧させるための方法、専門業者にデータの復旧を依頼する方法などを解説していきます。

SSDが故障する原因

SSDが故障する原因は、大きく分けると論理的障害と物理的障害の2種類があります。どのような原因なのか解説していきましょう。

論理的障害

論理的障害は、SSDに保存されているデータの破損によって起きる障害です。SSDをフォーマットする操作を誤って行ったり、必要なデータをうっかり消してしまったりなどの誤操作も論理的障害の原因として挙げられます。また、OSに不具合が生じたことによる影響で、SSDの内部にあるデータが破損してしまうケースも考えられるでしょう。

OSが正常に機能していない

OSは、パソコンの司令塔のような役割を担っている部分です。起動に必要なブートシステムも格納されています。OSが正常に機能していないと、パソコン自体も正常に起動できません。

ブルースクリーンが表示される場合もあります。パソコンを起動したときにブルースクリーンになってしまう場合は、OSが正常に機能していない可能性を疑いましょう。

システムファイルに異常がある

システムファイルは、データを管理する本棚のような場所です。パソコンの起動に関わる情報も含まれています。システムファイルに異常が生じて引き起こされるのは、保存してあるデータの位置情報が壊れてしまうので、どこに何があるのかわからなくなってしまうなどのトラブルです。

少しでもおかしいと感じたら、障害が悪化する前に電源を落としてください。再起動も行わないようにしましょう。そして、データの復旧を専門的に行っている業者に相談してみてください。

物理的障害

物理的障害は、その名のとおりパソコン自体が破損していることを指します。HDDと比較するとSSDが破損するケースは少ないですが、破損しないわけではありません。破損の原因として多く見られるのは、静電気によって引き起こされるショートや書き込み回数の上限などです。

複数のSSDで構成されているパソコンの場合は、1つ破損するだけですべて使えなくなってしまうこともあります。そのため、静電気くらい大丈夫だろうと侮るのは禁物です。

物理的な障害による不具合を復旧する技術はまだそこまで進んでいないため、復旧できる業者も多くありません。データ復旧を依頼する業者探しに苦労してしまう可能性があります。

ファームウェアが故障している

ファームウェアは、SSDのコントローラーにある物理的な動きを制御するプログラムです。ファームウェアが故障してしまうと、物理的障害が生じてしまうので使えなくなってしまうでしょう。障害が発生する原因には、パソコンの強制終了や経年劣化が挙げられます。

ファームウェアは年々進化しており、複雑化しています。そのため、障害が起こっても対応できない業者もあるので注意してください。データを取り戻したい場合は、物理的障害の復旧実績がある業者に相談しましょう。

書き込み回数が上限を達した

SSDには書き込みの上限回数が設定されています。上限を超えてしまうと、突然動かなくなってしまうので注意しなければいけません。しかし、HDDのように異音が鳴ることはないので、予兆に気付きにくいです。

障害が起こる前に対処するには、OS関連のファイル書き換え頻度が低く、代替の効くデータをSSDに保存するようにしましょう。書き換え頻度が高いファイルはHDDに保存するのがおすすめです。

自分でSSDに保存したデータを修復する方法

SSDに保存したデータは、自分で復旧できる場合もあります。続いては、自分でSSDに保存したデータを修復する方法をご紹介します。

データ復旧用ソフトが対応できる状態

SSDを誤ってフォーマットした場合やSSDのデータを誤って消してしまった場合は、データ復旧用ソフトで対応できる可能性が高いです。しかし、SSDの記憶容量を確保するためにデータの自動削除を行うコマンド・Trimが有効になっている場合は、復旧が難しくなる可能性も考えられます。

基本的には自分でやろうと思えばできますが、成功するとは言い切れません。データ復旧ソフトを使ったからと言って復旧できるとは限らないことを念頭に置いておきましょう。

SSDの復旧に使えるソフトにはいくつか種類があるので、状況に合わせたものを選んでください。無料で使えるソフトはファイル破損など簡単な症状だけに対応できます。利用料金が1万円ほどの有料ソフトであればフリーソフトより復旧性能が高いです。

データ復旧用ソフトが対応できない状態

物理的な障害やファームウェアの障害が発生してしまった場合は、データ復旧ソフトを使っても対応が難しいと考えられます。ソフトを使って復旧できても、データを元どおりに復元できるとは限りません。

そのようなケースでSSDのデータを復旧したいのであれば、専門業者に依頼するのが無難です。SSDのデータ復旧専門業者なら、自力で復旧しようとする場合よりも幅広い状況に対応できます。ただし、障害の原因や状況によっては、復旧が難しい場合もあるので過信はしないようにしてください。

データ復旧ソフトの利用手順

データ復旧ソフトの利用手順は以下のとおりです。

1.SSDのデータ復旧ができるソフトを選定する

2.パソコンにデータ復旧ソフトをインストールする

3.SSDのスキャンを行い、復元可能なデータを探す

4.データを復元したいファイルを選ぶ

5.データ復元ボタンをクリックする

6.データの復元が完了するまで待機する

データ復旧ソフトによって認識されたSSDは、復旧できる可能性が高いものになります。認識したデータから復旧したいものを選び、復元をソフトにお任せするだけなので簡単です。SSDのデータ破損や誤操作によって削除されたデータの復旧ならソフトでできる可能性が高いですが、データの容量が大きいと復旧作業に時間がかかる場合もあります。

データの復旧中に注意すること

SSDの復旧作業中に注意すべき点も把握しておく必要があります。

・電源の入り切りや再起動、通電の継続はしない

SSDはHDDよりも繊細な精密機器なので、より気を使って作業しなければいけません。内臓でも外付けでもトラブルが起こったら、まずは電源を切るようにしましょう。電源の入り切りを繰り返したり、再起動を行ったりすると、データの消失につながる可能性があります。

電源が入っていて通電されている状態だと、バックグラウンドでシステムが動いているので、状況を悪化させるリスクが高まってしまうので要注意です。SSD内のデータを守りたいなら、まず電源を切るのは鉄則だと覚えておきましょう。

・フォーマットをしない

SSDが認識できなくなってしまうと、「フォーマットする必要があります」などのエラーが出るケースもあります。焦って「はい」を押したくなってしまうかもしれませんが、押してはいけません。フォーマットしてしまうと、工場出荷時の状態に戻るため、中のデータがすべて消えてしまうためです。

・内蔵されているSSDを取り出す

パソコンに内蔵されているSSDなどの機器を個人で取り出すリスクは大きいです。状態を悪化させてしまうだけではなく、メーカーの保証も外れてしまいます。通電するだけでも新たなトラブルに発展しかねないので、ほかのパソコンにつないでみるなどの行為は危険です。

・分解しない

SSDは多くのパーツで構成されています。パソコン自体にも言えますが、クリーンルーム環境外での分解は避けるようにしましょう。小さなほこりなどが付着するだけでも大きなトラブルにつながる可能性があります。

また、精密機器なので分解して状況が悪化する可能性もないとは言い切れません。しかし分解してしまうと、メーカーの保証対象外となってしまうので諦めるしかなくなります。何とか自分で復旧したいなら、プロに相談した上で進めるのが無難です。

・無理に自力で復旧作業を行わない

SSDの復旧作業は、取り扱っていない業者もあるほど繊細で難しいです。ハイレベルな技術が必要になります。そのため、自分で復旧作業を進めようとしたり、いつものようにパソコンを使ったりすると、逆効果になってしまう可能性も考えられるでしょう。

SSDの復旧で少しでも対応を間違えてしまうと、取り返しがつかない状況になる恐れもあります。何らかのトラブルが起こると慌ててしまいますが、落ち着いて対応するようにしてください。自分自身での復旧を考えたときは、プロに相談した上で作業を進めると後悔するリスクも回避しやすいでしょう。

専門業者にデータ復旧を依頼する方法

自力での復旧はリスクもあるので、できればプロにお願いしたいと考えるケースも少なくありません。業者に依頼する場合は、ホームページなどにあるお問い合わせフォームや電話番号から問い合わせてみてください。専門業者に依頼すると得られるメリットもあるので、依頼する価値は大いにあります。

最後に、専門業者にSSDデータの復旧を依頼するメリットや、専門業者を選ぶ際のポイントを解説するので参考にしてみてください。

専門業者にSSDデータの復旧を依頼するメリット

専門業者にSSDデータの復旧を依頼するメリットには、以下のような点が挙げられます。

・SSDの復元を行うための環境が整っている

専門業者であれば、データを復旧するための専門的な設備が整っています。また、専門的な技術を持つスタッフも在籍しているので、SSDの復元に精通したサービスを提供していることになるでしょう。

・料金保証がある

SSDのデータ復旧を行っている専門業者では、復旧に成功したデータだけに料金がかかるなどの保証を行っているケースが多いです。ただし、中には悪質な業者もあり、法外な金額を請求される可能性もゼロではないので注意しなければいけません。

・無料サービスが充実している

無料診断を行っている業者も多く見られます。専門的な技術を持つスタッフが、SSDの症状をチェックし、原因を診断してくれるものです。どのような対応が必要なのか、などのアドバイスもしてもらえます。

専門業者を選ぶ際のポイント

SSDのデータ復旧を行っている専門業者はいくつもあります。その中でどこに依頼すべきか迷ってしまうケースも少なくありません。

迷わないようにするには、専門業者を選ぶ際のポイントを把握しておくことが重要です。専門業者を選ぶ際のポイントには、以下のような点が挙げられます。

・高度な技術力を有しているか

SSDの復旧には、高度な技術が必要です。そのため、依頼先の業者もハイレベルな技術を持つスタッフが在籍している必要があります。独自技術やAI技術を持っている場合も、適切な対応をしてもらえる可能性が高いです。

・復旧料金をホームページで確認できるか

いくらくらいかかるのか、依頼するときは気になるでしょう。ホームページをチェックしたときに料金が記載されている業者なら、安心して相談できます。しかし書かれていない場合は、そのときの言い値になってしまい、適正な価格なのか判断が難しくなってしまうので要注意です。

・復旧にはどのくらい時間がかかるか

復旧にかかる時間がどの程度か、気になる方もいるでしょう。復旧にかかる時間は、問い合わせをする際に確認すべきポイントです。曖昧にされてしまう場合などはそこまで実績がない可能性も考えられます。

・情報の管理を徹底しているか

SSDもパソコンの一部で、大切な情報が入っているケースも多いです。そのため、情報管理を徹底している業者に依頼した方が安心でしょう。守秘義務やセキュリティ管理を徹底的に行っている業者への依頼がおすすめです。

・クリーンルームが整っているか

SSDの復旧作業を行うには、クリーンルームなど適切な設備が必要です。適切な設備がなければ、自宅で作業するのと何ら変わりません。トラブルのリスクを軽減するためにも、クリーンルームなどの設備が整っている業者に依頼しましょう。

・復旧事例や実績はあるか

過去の復旧事例や実績も依頼前に確認すべきポイントです。実績がある業者であれば、安心して依頼できます。しかし、過去の事例や実績を公開していないと、本当に安心できる業者なのかわかりません。

大切なデータを適切に復旧してもらうには、過去の実績なども確認しておきましょう。そして、実績が豊富な業者を選ぶようにしてください。

まとめ:自分でSSD復旧作業をする際にはさらなるダメージを与えないよう気をつけて行おう!

SSDの復旧作業は、適切な手順を把握していれば自分でもできます。しかし、繊細なので静電気などでダメージを与えないように細心の注意を払わなければいけません。注意点などを把握した上で作業を進めるようにしましょう。

自分での作業に少しでも不安がある場合は、業者に依頼するのが無難です。業者に依頼するときは、専門業者を選ぶ際のポイントを参考にしてみてください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

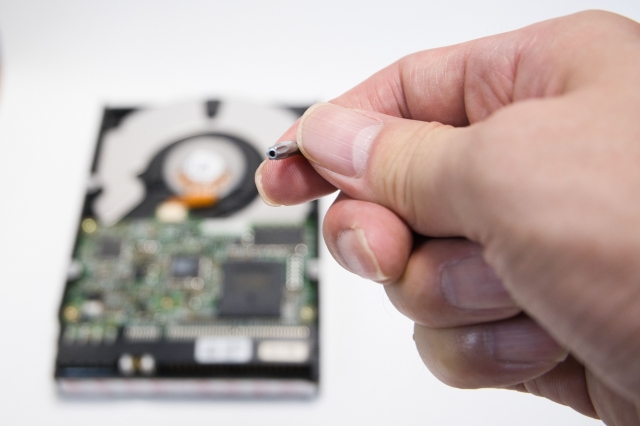

PS3に内蔵されるHDDの容量には限界があり、ゲームソフトやアプリ、スクショ画像・動画などがいっぱいになると容量不足になってしまいます。そこで、HDDを交換して容量を増やしたいと思っていませんか?

正しい手順を踏めば、PS3のHDDは個人でも交換が可能です。今回は、PS3のHDD交換にあたって知っておきたい規格や必要なもの、交換の手順まで解説しています。PS3のHDD交換を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

PS3で使用できるHDDの規格

PS3で使えるHDDの規格は決まっています。規格に合わないHDDを用意してしまうと交換できなくなるので、注意しましょう。PS3に対応したHDD規格は以下のとおりです。

2.5インチ

内蔵HDDのサイズには、3.5インチと2.5インチの2種類があります。PS3の場合、ノートパソコンや省スペースのデスクトップPCなどでも使われる、2.5インチのものを用意してください。

また、HDDだけでなくSSDへの交換も可能です。SSDは読み書きの速度が速く、動作音が小さいなどのメリットがあります。

ただし、HDDに比べて最大容量が少ない欠点もあるので注意が必要です。さらに、ニコニコ動画やYouTube動画などの視聴、オートセーブなどでストレージを頻繁に書き換える必要がある場合、書き込み回数に寿命があるSSDよりもHDDを選んだ方がいいでしょう。

9.5mm SATA インターフェイス

SATAインターフェイスの規格は、Serial ATAとなっています。かつて主流だったパラレルATAには対応していないので気をつけてください。

HDDのサイズだけではなく、厚さ9.5mm以内かどうかも確認しましょう。これ以上に厚さがあると、スロットに入らないためHDDを内蔵できなくなります。

最大容量1.5TB

対応しているHDDの最大容量は1.5TBです。PS3(CECH-4000シリーズ)の購入時の容量は250GBと500GBとなっています。たまにゲームを買ってプレイするぐらいならば、容量不足になることは少ないでしょう。

反対にたくさんゲームを買ってプレイしたり、画像や動画、音楽データなどを保存したりしている人はあっという間に容量オーバーとなってしまいます。1.5TBもあれば、容量を気にせずゲームの購入やデータ保存が可能です。

しかし、容量が大きいHDDほど価格は高くなるので、自分に必要だと思う容量を選ぶようにしましょう。

HDDの交換に必要なもの

PS3のHDD交換するために、揃えておくものがいくつかあります。続いては、HDD交換に必要なものをご紹介しましょう。

プラスドライバー

PS3の分解やHDDの取り付けにドライバーが必要です。ドライバーにはプラスとマイナスがありますが、PS3のHDD交換ではプラスドライバーH型を用意しましょう。

また、ドライバーのサイズは「1番」となっているので、サイズ違いに注意してください。サイズの合わないドライバーを無理に使うとネジ穴をつぶしてしまい、HDDや本体の外装を固定できなくなってしまいます。

ソフトウェアをダウンロードしたUSBメモリ

新しいHDDに交換するにあたって、元々内蔵されていたHDDに保存されているPS3のソフトウェアやデータを移動させる必要があります。交換する前にUSBメモリにソフトウェアのダウンロードや画像や動画などのファイルを移動させておきましょう。

システムソフトウェアのダウンロードは、パソコンからPlayStationの公式サイトを経由して行います。手順は以下のとおりです。

1.USBメモリの中に「PS3」と名前を付けたフォルダを作っておきます。

2.PS3フォルダ内に、さらに「UPDATE」と名付けたフォルダを作成しましょう。

3.PlayStation公式サイトの「PlayStation3システムソフトウェアアップデート」ページへ移動してください。

4.「PS3アップデートをダウンロードする」を右クリック、「名前を付けてリンク先を保存…」を左クリックします。

5.パソコンに「PS3UPDAT.PUP」がダウンロードされたら、USBメモリ内の「UPDATE」フォルダへ移動させます。

なお、USBメモリはデータのバックアップをとるときにも活用できることから、なるべく新品のメモリを用意するといいでしょう。ただし、PS3専用として販売されている「CECHA00(60GB)」と「CECHB00(20GB)」は、すでにシステムソフトウェアが入っている状態のため、USBメモリは別途用意する必要はありません。

PS3と互換性のあるHDD

PS3のHDD交換を行うには、PS3と互換性のあるHDDを用意する必要があります。互換性に関しては、上記でご紹介したように、2.5インチかつ9.5mm のSATA インターフェイスであればほとんどの製品はPS3と互換性を持っています。

PS3にはSATA1(150MB/s)のインターフェイスが搭載されているため、SATA1の購入を検討されている方も多いでしょう。しかし、SATA2(300MB/s)でも利用できるため、コストを抑えたい方はSATA2を選ぶのがおすすめです。

また、PS3に活用したあとでハードディスクを別の製品に活用しようと考えているのであれば、SATA3(600MB/s)のハードディスクを購入した方がいいでしょう。

HDDの交換の手順

PS3のHDD交換に必要なものが準備できたら、実際に交換を行っていきましょう。PS3のHDD交換は大きく5つのステップで行います。

1.データをバックアップする

まずは、PS3内に保存されているデータのバックアップを取ります。もしPS3内にデータを保存していないのであれば、次のステップへ移行しましょう。

データをバックアップするためには、保存するためのUSBメモリが必要です。以下の手順にしたがって、HDD内にあるデータをUSBメモリに移動させてください。

1.USBメモリをPS3本体にあるUSBコネクタに接続します。

2.PS3を起動させ、メニュー画面にある「設定」→「本体設定」を選びます。

3.さらに「バックアップユーティリティ」にある「バックアップ」を選択してください。

4.バックアップを選択するとトロフィーデータに関する注意書きが表示されます。注意書きを読んだら「はい」を選択してください。

5.「はい」を選ぶと保存先の選択画面が表示されます。その中から「USB機器」を選択するとバックアップが行われ、完了画面が表示されれば終了です。

上記の方法はデータをまとめてバックアップするための方法です。一部データのみバックアップしたい場合は、オプションメニューから「コピー」「ムーブ」「バックアップ」のいずれかを選んで、必要なデータだけをバックアップさせましょう。

なお、トロフィーデータに関する注意書きでは、ゲーム内で取得したトロフィーデータはバックアップができないことを説明しています。トロフィーデータも残しておきたい場合は、Sony Entertainment Networkのアカウントを作ってオンラインサーバーに保存しなくてはなりません。

トロフィーデータを保存するには、PSN℠にサインインをしてからPlayStation™Networkに接続してください。次に、トロフィーコレクションを選択して△ボタンを押すと、オプションメニューが表示されます。「サーバーと同期」を選べばトロフィーデータがPSN℠サーバーに保存されます。

2.古いHDDを取り外す

データのバックアップが完了したら、いよいよ交換作業に移ります。まずはPS3を分解して、HDDを取り外しましょう。HDDの取り外しとなると難しそうに思えるかもしれませんが、実際にはプラスドライバーさえあれば誰でも簡単に取り外しが可能です。

1.PS3の電源を切り、本体に接続しているケーブルをすべて取り外してください。

2.本体を裏返すとネジを隠しているカバーがあります。カバーをずらしてネジを取り外しましょう。

3.ネジを取り外したら、次は本体の前面にあるカバーを取り外します。カバーは正面から見て右方向にスライドさせると外せます。

4.カバーを取り外すとHDD交換のマウンタが見えるので、取っ手の箇所を手前に引き出すと外れます。ただし、手前に引き出す際には力が入り過ぎないように気をつけてください。

5.HDDはトレイに固定されているため、ドライバーを使って固定金具4ヶ所をすべて取り外します。

これでPS3から古いHDDを取り外せます。早ければ5分程度で取り外すことが可能です。

3.新しいHDDを取り付ける

次に、新しいHDDを取り付けていきます。基本的には古いHDDを取り外したときと逆の手順で行えば取り付けが可能です。

1.新しいHDDをトレイにのせ、四隅をネジで固定させます。

2.固定させたHDDをPS3本体に差し込み、カバーをはめてください。

3.本体裏側のネジを1本付け直したら、ネジを隠していたカバーをはめます。

4.あとはPS3に電源コードなどを接続させれば完了です。

4.システムソフトウェアを再インストールする

新しいHDDに交換したからと言ってもすぐにゲームができるわけではありません。新しいHDDへシステムソフトウェアを再インストールさせる必要があります。再インストールする手順は以下のとおりです。

1.PS3にシステムソフトウェアをダウンロードしておいたUSBメモリを差し込みます。

2.PS3を起動させると「システムソフトウェアが正しく動作できません。PSボタンを押して再起動してみてください。」と書かれた画面が表示されます。画面が表示されたらスタートボタンとセレクトボタンを同時押ししましょう。

3.次に「本体ストレージのシステム領域をフォーマットします。~」と書かれた画面が表示されます。表示に従って、スタートボタンとセレクトボタンを5秒以上同時押ししてください。同時押しをするとフォーマットが開始されます。

4.あとは自動的にシステムソフトウェアのインストールが行われます。インストールがすべて完了するとPS3が再起動し、初めてPS3を起動した際の画面が表示されます。

ここからさらに初期設定を行います。初期設定の流れは以下のとおりです。

1.「コントローラをUSBケーブルで接続して、PSボタンを押してください」と表示されるため、指示にしたがってPSボタンを押します。

2.表示言語は「日本語」を選択しましょう。

3.HDMIで接続している場合、初期設定で「HDMIが検出されました。映像と音声をHDMIから出力しますか?」と聞かれます。HDMIで出力する際は「はい」を選択してください。

4.次にタイムゾーンを設定します。日本国内の場合は「GMT+09:00 東京」を選びましょう。

5.現在の日付・時刻を設定します。

6.ログインするユーザー名を設定してください。

7.次にインターネット接続設定を行います。今すぐに設定しなくてもいい場合は×ボタンを押しましょう。

8.そのまま接続設定を行う場合は、まず接続方法を選択します。有線か無線を選び、有線で接続する場合はLANケーブルを本体に接続してください。

9.次にPPPoEユーザーIDとPPPoEパスワードを入力する画面が表示されます。しかし、PPPoEのIDとパスワードはルーターなどで設定されているため「中止」の×ボタンを押して終了しましょう。

これで初期設定は完了し、いつものメニュー画面へと移行します。

5.バックアップデータを復元する

初期設定が完了すればいつもどおりにPS3を使って遊べるようになりますが、バックアップしたデータを戻したい場合はここから復元作業に入ります。復元する際はPS3に接続しているUSBメモリを取り外さないように注意してください。バックアップデータを復元する手順は以下のとおりです。

1.まず、PS3のメニュー画面から「設定」→「本体設定」を選びます。

2.次に「バックアップユーティリティ」を選択し、「リストア(復元)」を選びましょう。

3.リストアを選択すると「リストアする前に本体ストレージ内のデータがすべて削除します。」と表示されます。この画面が表示されたら「はい」を選択してください。

4.「はい」を選ぶと保存先の選択画面に移ります。「USB機器」を選択し、復元したいバックアップデータを選びます。

5.最終確認画面が表示されるので、「はい」を選択すればデータが復元されます。

なお、場合によってはリストアが失敗してしまう可能性もあります。リストアが失敗する原因として考えられるのは、以下の項目です。

・PS3本体とHDDの相性が悪い

・新しいHDDが不良製品だった

・PS3本体に不具合がみられる

PS3と互換性のあるHDDを使っていても、相性の悪さからリストアが失敗するケースもあります。別のHDDで解決する可能性もありますが、それでも解決しない場合は外付けのメモリにセーブデータを1つずつ手動でコピーする方法を試してみてください。コピーができないものに関しては削除となるため、注意が必要です。

まとめ:正しい手順でHDDの取り扱いに気をつけて交換しよう!

今回は、PS3のHDD交換の手順をご紹介しました。PS3のHDD交換はデータをきちんとバックアップしておけば意外と簡単にできます。今回ご紹介した正しい手順にしたがって、HDDの取り扱いに注意しつつ交換を行ってみましょう。

PS3のHDD交換は自分で行うことも可能ですが、正しい手順どおりに行わないと故障するリスクもあります。特に初期型のPS3はPS2のソフトと互換性があることから、現在は価格が高騰しており手に入りづらくなっています。交換作業によって貴重な初期型PS3を壊したくない場合には、PS3のHDD交換にも対応している修理業者に相談してみましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

SSDが認識しないために、データの読み込めず困ったことはありませんか?SSDは近年主流のストレージであり、高速でデータの読み書きができることから大切なデータを保存するために使っている人は多いでしょう。

そんなSSDが認識しなくなったとき、対処法を知っていれば解決できるかもしれません。そこで今回は、SSDを認識しない原因から対処法まで詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

パソコンがSSD認識しない時の原因

SSDが認識しない原因は、論理障害と物理障害の2つに大きく分けられます。ここで、論理障害と物理障害に分けて、SSDが認識されない原因をご紹介しましょう。

論理障害

システムやデータの不具合・破損が原因で起こる障害を論理障害と呼びます。システム上でSSDが認識されていないのであれば、論理障害の可能性が高いです。SSDが認識しない論理障害には、以下の6つのケースがあります。

Windows10/11システムの不具合

Windows10/11システムで不具合が起きていると、正常にSSDが認識されない可能性があります。OSは機器全体の管理や抑制を行うソフトウェアのため、不具合が起きるとさまざまな障害が起きてしまうかもしれません。

しかし、OSの不具合であれば修復やアップデートを行うことで改善され、SSDも正常に読み込まれる可能性があります。

デバイスドライバーの不具合

デバイスドライバーとは、パソコン内部の装置や外部から接続された機器を動作させるためのソフトウェアです。SSDもデバイスドライバーを通じて動作するため、何かしら不具合が起きていると正常に認識してくれません。

一時的なエラーもあれば、ドライバーのバージョンが古いことで正常に機能していないケースもあります。また、Windows Updateが行われたことでドライバーが対応しなくなり、SSDを含む周辺機器が認識されなくなるケースも少なくありません。

フォーマット時の不具合

SSDのフォーマットとは、SSDを初期化して使用可能な状態にすることです。フォーマットすればSSDに保存していたデータがすべて消去されるため、データを読み込めない状態になってしまいます。

また、フォーマット中にエラーや時間がかかるからと強制終了させ、正常に完了しなかった際もSSD内のデータが破損する可能性があり、正常に開けない状態となってしまいます。

キャッシュファイルの破損

キャッシュファイルとは、頻繁に使うデータを取り出しやすくするために一時的に保存されるデータのことです。SSDのデバイスドライバーが正常であっても、ドライバーのキャッシュファイルが損傷していることで認識してくれないことがあります。

ウイルスの感染

パソコンがウイルスに感染すると、内部のデータが破壊されることがあります。そのため、ウイルスの影響でSSD内部のデータやシステムが壊れ、正常に認識されないこともあるでしょう。

また、ウイルスに侵入するとパソコン自体の動作が重くなり、それによりSSDの接続を含み、システム上でさまざまな不具合が発生するケースもあります。ウイルスは不具合だけではなく、ファイルや個人情報を流出させるリスクもあるため、セキュリティ対策はとても重要です。

データ読み込みの上限

SSDの空き容量が減ると、読み書きの処理速度が低下してしまいます。その影響で、データが上手く読み込めなくなってしまうことがあります。この場合、不要なデータを削除して容量を減らすことでパソコンのパフォーマンスが改善され、SSD内のデータを正常に読み取れるようになる可能性が高いです。

物理障害

物理障害は、経年劣化や直接的な衝撃、水没などが原因でSSDが故障した状態です。SSDが認識されない以外に、エラーメッセージの表示や異音、異臭などの症状が出ることがあります。SSDが認識されている状態でも、頻繁にエラー表示や異音・異臭がすれば注意が必要です。

SSDの破損

SSDは物理的に動作する部品がないためHDDと比べて衝撃に強く、寿命も長いとされています。しかし、強い衝撃を受けると、本体が故障してしまう可能性が高いです。

また、寿命は5~10年とされていますが、頻繁に書き込みやデータ削除などアクセスを繰り返していると早々に劣化が進み、故障してしまう可能性があります。そのため、定期的な交換が必要です。

SSD自体が壊れてしまった場合、個人でデータを復旧するのは難しいでしょう。素人がデータ復旧やSSDを分解して直そうとするとなると、かえって状況を悪化させてしまう恐れがあるので注意してください。

USBケーブルの不具合

外付けSSDとパソコンを繋ぐUSBケーブルに問題がある場合も、正常に認識されません。たとえば、USBポートが破損していたり、ケーブルが断線したりすると、機器とパソコンを正常に接続させることができません。

USBケーブルが原因の場合、SSD本体が故障しているわけではないので、ケーブルを新しいものに変えれば問題は改善されます。

水没による電気障害

外付けSSDを誤って水没させたり、雨漏りや浸水によりSSDに水がかかってしまったりすると、電気障害によってSSDが故障します。水分が内部に入った状態で電源を入れるとショートしてしまうのが原因です。

また、濡れたからといって間違った方法で乾かすと内部の腐食を進行させ、状態を悪化させる恐れがあります。水没した際は正しい対処法をとることでデータを復旧できる可能性があるため、専門業者に相談するのがおすすめです。

パソコンがSSDを認証しない時の対処法

SSDが認識しない原因が論理障害にあれば、復旧が見込めます。ここからは、SSDが認識しないときに試してほしい対処法をご紹介しましょう。

パソコンを再起動させる

一時的なシステムやドライバー、ファイルなどのエラーであれば、パソコンを再起動させてください。再起動によってシステムやメモリなどの動作がリセットされ、不具合が解消されます。再起動してもSSDが認識されないのであれば、ほかに原因があると考えられるでしょう。

トラブルシューティングを起動させる

トラブルシューティングとは、何か問題があった際に原因を見つけ、解決策を導き出してくれるプロセスです。「ハードウェアとデバイス」のトラブルシューティングを実施すると、SSDが認識されない問題を突き止め、修復してくれる可能性があります。

トラブルシューティングを実行させる流れは以下のとおりです。

①スタートボタンを右クリックして、「ファイル名を指定して実行」を選ぶ

②ウィンドウのボックスに「msdt.exe -id DeviceDiagnostic」と入力して、実行ボタンをクリック

③トラブルシューティングのウィンドウが表示されたら「次へ」をクリックし、チェックを始める

④問題箇所が発見されたら、「修復を適用」の選択肢をクリックして修正を実行

トラブルシューティングの場合、SSD本体やBIOSの不具合であれば解決できないので注意してください。

ケーブルを再接続する

外付けSSDが認識されない場合、USBケーブルを抜いて、再度差し込んでみてください。一時的なエラーであれば、ケーブルの再接続によって解決する可能性があります。

また、ケーブルの故障が原因で認識されないことがあります。再接続しても改善しないときは、別のケーブルを使って接続を試してみてください。

BIOSで再設定する

BIOSとは、パソコンのメイン基板となるマザーボードに搭載されるプログラムで、役割の一つがハードウェアの抑制です。BIOSを再設定し、SSDの接続をやり直すことで問題が解決する可能性があります。

BIOSの再設定のやり方は以下のとおりです。

①パソコンの起動時、メーカーのロゴが表示されている間に特定のキーを入力して、設定画面に切り替える

②Advancedタブに移り、SATA Controller ModeをIDEに変更する

③F10キー押して設定を保存し、OS画面に移動する

BIOS画面の移動はメーカーによって異なるので、確認した上で実行してください。また、設定画面が基本的に英語での表示となり、むやみに変更するとSSD以外のハードウェアの設定まで変わってしまいます。

パソコンの知識がないと設定ミスを起こす可能性があるので、難しいと感じたら個人で再設定するのは避けましょう。

デバイスドライバーを最新する

SSDのデバイスドライバーを最新版にアップデートすると改善されることがあります。最新版になっているか確認し、古いバージョンであれば更新してみてください。デバイスドライバーの更新の流れは以下のとおりです。

①タスクバーの検索ボックスで「デバイスマネージャー」と入力し、プログラムを起動します

②表示される項目から対象のSSDを選び、右クリックして「ドライバーの更新」を選択

③「ドライバーを自動的に検索する」を押し、最新版があれば自動的に更新

SSDのメーカーのWebサイトから最新のデバイスドライバーをダウンロードし、手動で更新する方法もあります。ドライバーをダウンロードする際は、bitバージョン(32bitか64bitか)は使っているパソコンにあったものを選びましょう。

bitバージョンを間違えてインストールを行うと、SSDのトラブルが改善されないので注意してください。

ドライブ文字を変更する

エクスプローラーで接続されたSSDを見ると、ドライブ名に(C:)や(E:)が表記されています。この表記はドライブ文字と呼び、これを変更するとSSDが認識される可能性があります。ドライブ文字の変更手順は以下のとおりです。

①スタートボタンを右クリックして「ディスク管理」をクリック

③変更するSSDを選択して右クリックし、「ドライブ文字とパスの変更」を選ぶ

④変更したいドライブ文字を選び、変更(ドライブ文字の表示がないときは追加)をクリック

⑤「次のドライブ文字を割り当てる」から好きな文字を選び、「OK」をクリック

他のハードディスクを外す

SSDとは別に外付けハードディスクを接続している場合、それが干渉してSSDが認識されないことがあります。一度ハードディスクを外した上で、SSDを接続してみてください。

この方法で改善された場合、ハードディスクのデバイスドライバーの更新も試してみてください。ドライバーの更新によって、同時接続しても正常に認識されるようになる可能性があります。しかし、再発に不安があれば、SSDとほかのハードディスクを同時に接続するのは避けたほうがいいでしょう。

ウイルスに感染しているかチェックする

ウイルスが原因になっていることもあるので、セキュリティソフトを使って感染していないかチェックしてください。セキュリティソフトを導入していれば、感染チェック以外にウイルスの排除・感染防止も行ってくれます。

原因となっているウイルスを排除すれば、SSDが正常に認識される可能性があります。また、セキュリティソフトの導入だけではなく、怪しいサイトへのアクセスや怪しいファイルのダウンロードも避けることも大切です。

更新プログラムをアンインストールする

Windowsの更新プログラムがSSDを認識しない原因になっていることがあります。その場合、直近にダウンロードした更新プログラムをアンインストールすると改善されるでしょう。アンインストール方法は以下のとおりです。

①スタートメニューから設定を開き、更新とセキュリティ→Windows Updateに移動

②更新履歴の表示に移動し、「更新プログラムをアンインストールする」をクリック

③直近の更新プログラムを選び、アンインストールを実行

「フォーマットしてください」という表示が出た際の対処法

SSDを使うために、「フォーマットしてください」のアラートが表示されることがあります。そのまま「ディスクのフォーマット」を選択すると、SSDに保存しているデータが消去され、初期化されてしまいます。フォーマットの表示が出た際は、以下の対処法を試してみましょう。

パソコンを再起動させる

システム上のエラーによるアラートであれば、再起動させることで改善される可能性があります。まずは再起動で改善されるか試してみてください。再起動しても直らないときは、ほかの方法を試してみましょう。

デバイスドライバーを更新する

SSDのデバイスドライバーが古いことで、エラーが発生していることもあります。再起動で改善されない際は、上記で解説した流れでデバイスドライバーを新しいバージョンに更新してみてください。

SSDの問題を診断する

上記でも解説したように「ハードウェアとデバイス」のトラブルシューティングを実施すると、SSDに起きている問題の診断が可能です。診断により問題が見つかった際は修復され、改善につながる可能性があります。

「S・M・A・R・T」を使用する

「S・M・A・R・T」は、SSDやHDDなどストレージに内蔵される自己診断機能です。「CrystalDiskInfo」と呼ばれるフリーソフトを使うことで、SSDの健康状態を確認できます。注意と表示されている場合、SSDが不具合を起こしている可能性が高いので、完全に故障してしまう前に早期に交換を検討してみましょう。

まとめ:以上の対処法でも直らない際には、専門業者に問い合わせよう

今回は、SSDを認識しない原因から対処法まで解説しました。大事なデータを保存しているSSDに突然接続できなくなると、データの読み書きに支障が出てしまいます。

一時的なシステムエラーやケーブルの故障などであれば、比較的対処しやすいのでそれほど心配はいらないでしょう。しかし、ご紹介した対処法を実践しても改善されないときは、専門業者への相談がおすすめです。また、個人での対処に不安があるときも専門業者に相談すれば、早期に問題を改善できます。

パソコンが壊れてしまったとき、マザーボードの交換が必要になる場合があります。マザーボードの交換をしなければいけない状況になったとき、自分で作業を行っても大丈夫なのか気になる人もいるでしょう。パソコンにとって重要な部分なので、そのような不安を抱くのも当然です。

そこで今回は、そもそもマザーボードとは何か、交換のタイミングはいつか、故障した樋の対処法、交換の手順などを解説していきます。マザーボードの交換を自分でしようと考えているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。

マザーボードの交換時期

マザーボードを交換する時期は、使用している時間や使用方法によって異なります。故障してしまったときに交換するケースが多いです。マザーボードの交換は、通常の使い方だと3年くらいが交換の目安となっていますが、10年以上使っている人もいるのであくまでも交換時期は目安だと考えておきましょう。

マザーボードは、電気を蓄えたり、放出したりする電子部品であるコンデンサが故障してしまうケースが特に多いです。部屋の温度が高温な状態が続く環境で使用したり、ほこりが溜まったりしていると、冷却性能が落ちてマザーボード自体の温度も高くなってしまいます。マザーボードのコンデンサを含むパソコンの部品は熱に弱い傾向があるので、室温やほこりには細心の注意を払ってください。

また、CPUのアップグレードもマザーボードを交換するタイミングとなります。新しい世代のCPUが出たら、新世代のCPUに対応したマザーボードとセットで購入するのが一般的です。マザーボードとCPUの関係性を理解しておくと、マザーボード交換の時期を見極めやすくなります。

交換のメリット

マザーボードを交換すると、最新のパーツを使える、インテリアとして楽しめる、などのメリットを享受できるでしょう。

最新のマザーボードは、パーツが持つ性能を発揮できるような中身になっています。つまり、マザーボードを新しくしておけば、新たなパーツが出たときに導入しやすくなります。パソコンのスペック向上にもつながるので、メリットは大きいです。

また、ゲーミングパソコンに多く見られる仕様としてLEDのライティングができるマザーボードもあります。本格的にLEDライティングを楽しむにはケースやファンも交換する必要がありますが、これまで以上に楽しめるようになるのは魅力的です。インテリアとしてパソコンを楽しみたいと考えている人にとっても、マザーボードを交換するメリットは大きいです。

マザーボードが故障している際の対処法

マザーボードが故障してしまったら、何とかしなければパソコンを使えない状態が長引いてしまいます。続いては、マザーボードが故障している際の対処法をみていきましょう。

自分でマザーボードを換える

パソコンに関する知識やスキルがあれば、自分でマザーボードを換えることができます。しかし、マザーボードはメーカー独自の規格で作られているので、簡単に交換できないケースも少なくありません。ノートパソコンの場合だと、モデル毎に専用の設計になっているので、交換用のマザーボードが市販されていないことも往々にしてあります。

デスクトップパソコンであれば市販のマザーボードで対応できるケースが多いです。それでも、マザーボードの形状に合うようにケースの一部を加工しなければいけないなど、手間がかかります。

このことから、パソコンに関する専門的な知識やスキルがない限り、マザーボードの交換を自分でするのは難しいです。もちろんこれまでに自作パソコンを作った経験がある人、周りにパソコンに関する豊富な知識を持つ知り合いがいる人であれば、できないわけではありません。

業者に依頼する

マザーボードの交換は、自分でやろうと思えばできる作業です。しかし、とても精神を使う作業なので、専門的な知識を持つ業者に依頼するのが無難だと考える人も少なくないでしょう。手間がかかる作業でもあるので、パソコンについてそこまで詳しくない人、自作パソコンを作ったことはあるけどどちらかというと初心者に分類される人は、修理業者に依頼するのが無難です。

場合によっては、不具合の原因が本当にマザーボードなのかわからない場合もあります。どこに原因があるのかわからない場合なども、修理業者に相談し、原因を究明してもらうべきです。修理業者に依頼すればスムーズに問題が解決する場合もあります。

PCごと買い替える

マザーボードが寿命を迎えてしまったパソコンは、電源が入らない状態になってしまうケースも多いです。そうなってしまうと、下取りに出すこともできません。修理に出すと費用も高額になってしまうため、パソコンの買い替えを検討する必要があります。

パソコンの買い替えを行ったら、古いパソコンは処分しなければいけません。パソコンは、小型家電リサイクル法の対象になっていて、処分費がかかります。ただし、パソコンの無料処分サービスを利用すると無料で処分できるので、利用してみるのもいいでしょう。

パソコンの無料処分サービスを使えば、処分費用がかからないだけではなく、送料もかかりません。パソコンの中にあるデータも無料で消してくれるので、安心して利用できるサービスです。

マザーボードを選ぶ際に注意すること

マザーボードを選ぶ際、いくつか把握しておきたい注意点があります。次は、マザーボードを選ぶ際の注意点をみていきましょう。

CPUとの相性

マザーボードには、ソケットと呼ばれるCPU用の穴があります。しかし、マザーボードによってソケット数が異なるので注意してください。。CPUも端子の数が異なるので、互換性があるかどうかは確認しなければいけません。

マザーボードの対応メモリの規格も、確認しておかなければいけないポイントです。DDR3とDDR4ではメモリの規格が違うので互換性がありません。DDR3メモリに対応するマザーボードからDDR4メモリに対応するマザーボードの交換をした場合、交換前に使っていたDDR3メモリの搭載は不可となります。

PCケースサイズ

マザーボードのケースは、サイズが統一されていません。メーカーによってサイズの規格はある程度決まっていますが、すべてのメーカーが同じ企画ではないので注意してください。

たとえばIntel社のATXは、縦が最大244ミリメートル、横が最大305ミリメートルの規格になっています。このサイズが今使っているマザーボードと同じくらいならケースに収まるでしょう。しかし、ケースがそれ以下の規格だったら上手く入らなくなってしまいます。

したがって、マザーボードのサイズとケースのサイズに問題がないかも確認しておかなければいけないポイントです。場合によっては、ケースの一部を加工しなければいけないこともあります。手間を省くためにも、サイズはチェックしておきましょう。

チップセットのグレード

チップセットは、マザーボードを選ぶ際に重要視されているポイントです。性能を決める要素になります。新しいマザーボードであればチップセットの性能も高いですが、ソケット数やメモリの対応数は製品によるので、最新モデルを買っておけば問題ないというわけでもありません。

マザーボードのチップセットだけに注目して選んでしまうと、既存のパーツが使えなくなってしまう場合もあります。マザーボードのスペックはチップセットのグレードを含め、網羅的にチェックしておきましょう。

マザーボードの交換前にしておくこと

マザーボードを交換するのであれば、その前にしておくことがあります。交換前に準備すべきことも把握しておけば、スムーズに作業を進められるでしょう。では、マザーボードの交換前にしておくことを解説していきます。

ローカルアカウントからMicrosoftアカウントに変更する

アカウントの紐づけは、マザーボードを交換する前にやらなければいけない作業です。Windows10やWindows11をローカルアカウントからMicrosoftアカウントに変更しておきましょう。変更をしないと、OSの継続利用ができなくなってしまいます。

つまり、Microsoftアカウントを取得すれば、マザーボードを交換に関係なくWindows10やWindows11を使えるので、取得しておくメリットは大きいです。既にアカウントを持っている人の場合は、そのまま切り替え作業ができます。まだアカウントを持っていない人は、Microsoftの公式サイトから無料登録をしておきましょう。

ローカルアカウントからMicrosoftアカウントに切り替える手順は以下の通りです。

・スタートメニューから「設定」に進む

・「Microsoftアカウントでのサインインに切り替える」をクリックする

・「自分用にセットアップする」へ進む

・Microsoftのアカウントとパスワードを入力し、「サインイン」をクリックする

・画面が替わったら「ローカルアカウント」のパスワードの設定を行う

※設定を行っていない場合は空欄のままで次に進んで問題ありません。

・PINの設定画面になるが、特に設定をする必要はない

・Microsoftアカウントへの紐づけが完了となる

PC内部の配置を記録する

パソコン内部の配置も、あらかじめ記録しておくのがおすすめです。写真に残しておくといいでしょう。なぜかと言うと、マザーボードを交換してからケーブルの配線などがわからなくなってしまう可能性があるからです。

作業をスムーズに進めるためにも、内部の配置記録と管理が重要になります。起動しないなどのトラブルを回避するためにも、交換前の配置を把握し、その通りに戻すことが重要です。

交換に必要な道具を準備する

マザーボードを交換する前に、必要な道具の準備も忘れてはいけません。必要な道具は以下の通りです。

・新品のマザーボード

・プラスドライバー

・ライト

・軍手

・グリス

軍手を要しておくと、手の保護ができるだけではなく、静電気対策にもなります。静電気が発生すると、パソコンのパーツが壊れてしまう恐れがあるので、静電気対策は必要です。軍手がない場合は、金属製のものに先に触っておくといいでしょう。

また、作業中にCPUクーラーを外します。そのため、グリスも用意しておくと塗布できるのでおすすめです。

マザーボードの交換手順

マザーボードの交換は、適切な手順で行わなければいけません。そのため続いては、マザーボードの交換手順を解説していきます。自分で交換しようと考えているのであれば、この手順に則って作業を進めてください。

電源を落とす

まずは、パソコンの電源を落とします。電源ケーブルもコンセントから抜いてください。

しばらく放電させる

電源ケーブルをコンセントから抜いたら、しばらく放置します。パソコンの内部に溜まった電気を放電させ、作業を安全に進めるためです。

PCを開け、マザーボードを固定しているネジを外す

放電が完了したらパソコンを開け、マザーボードを固定しているネジを外していきます。外す際はドライバーを使ってください。

ケーブルを抜き、マザーボードを取り外す

ネジを外し終わったら、ケーブルを抜いてマザーボードを外します。ケーブルをすべて抜いたら、マザーボードをケースから出しましょう。

I/Oパネルを取り換える

次は、I/Oパネルを取り替えます。I/Oパネルは、パソコンの内部にゴミやほこりが入り込むことを防ぐために取り付けられています。I/Oパネルはマザーボードによって異なるので取り替えなければいけません。

新しいI/Oパネルは、マザーボードの付属品として同梱されています。箱の中身を確認し、同梱されているものを使うようにしましょう。

メモリ・CPU・CPUクーラーを取り外す

続いては、メモリやCPU、CPUクーラーの取り替えを行います。

マザーボードに刺さっているメモリは、マザーボードの本体から取り外しておいてください。CPUはとても繊細なパーツです。取り扱いは慎重に行うようにしましょう。CPUクーラーにほこりが溜まっていたら、使ってきれいにしておくのがおすすめです。

新しいマザーボードにCPUとCPUクーラーを取り付ける

メモリ・CPU・CPUクーラーを取り外したら、新しいマザーボードに取り付けます。取り付ける際、CPUとCPUクーラーの間にはグリスを塗っておきましょう。グリスが潤滑剤になり、CPUの熱を効率的にCPUクーラーに伝えられるようになり、冷やしやすくなるためです。

グリスはCPUクーラーとセットになっています。パソコンを自作したことがある人なら持っているケースが多いでしょう。自宅にない場合は、マザーボードと一緒に購入しておくのがおすすめです。

CPUクーラーにグリスを塗ったら、CPUと一緒に新しいマザーボードに取り付けてください。

PCケースにマザーボードを取り付ける

CPUクーラーとCPUをマザーボードに付けたら、ケースに取り付けましょう。先ほど取り付けたI/Oパネルの形に合わせ、セットしてください。

外したネジを元通りに固定する

次に外したネジを元通りに固定していきます。写真で撮影した画像を元に、元々あった位置に固定してください。

メモリやケーブルを接続する

メモリやケーブルも忘れずに新しいマザーボードに取り付けましょう。ケーブルなどの位置も、写真を見ながら確認すると間違えずに済みます。

電源をつけて起動するかを確認する

すべて取り付け終わったら、電源ケーブルをコンセントに差し、電源を入れてください。無事に起動すれば作業は完了となります。

マザーボードが交換できた後の認証方法

マザーボードに交換が完了したら認証を行います。認証方法は、Microsoftアカウント認証と電話を使ったアカウント認証の2種類です。それぞれの方法も確認しておきましょう。

Microsoftアカウント認証

Microsoftアカウント認証の方法は以下の通りです。

・「設定」から「更新とセキュリティ」、「ライセンス認証」を開く

・「トラブルシューティング」をクリックし、「このデバイス上のハードウェアを最近変更しました」を選択する

・Microsoftアカウントとパスワードを入力し、サインインが完了したらリンクされているデバイスの一覧が表示されることを確認する

・「現在使用中のデバイスは、これです」にチェックを入れ、「ライセンス認証」をクリックすると認証完了となる

電話を使ったアカウント認証

OEMライセンスの場合、購入したパソコン本体だけに使用できます。マザーボードなどを交換するとライセンスがなくなってしまうので、電話認証が必要です。リテールライセンスとボリュームライセンスは、マザーボードとCPUを交換しても問題なく使えるので、インターネットに接続すると自動的に認証されます。

ライセンスを確認する方法は以下の通りです。

・「エクスプローラー」を開き「PC」を右クリックして「プロパティ」を開く

・「Windows ライセンス認証」内に書いてあるプロダクトIDを確認する

※「***-OEM-******-*****」というプロダクトIDであればOEMライセンス

マザーボードの交換にかかる費用

マザーボードの交換費用は、マザーボード代やドライバー代、グリス代などです。マザーボードは、7,000~30,000円程度、ドライバー・グリス代は2,000円程度が目安になります。業者に依頼する場合は、これらのコストに加えて工賃が12,000円程度かかることを念頭に置いておきましょう。

まとめ:マザーボードを自分で換える際には正しい手順を守って交換しよう!

マザーボードは、自分で交換できます。しかし、専門的な知識が必要です。また正しい手順で作業を行わないとせっかくのパソコンが使えなくなってしまう可能性もあります。

自分で交換するなら適切な方法をきちんと理解しておきましょう。自信がない場合は、パソコン修理業者などの専門家に依頼すると安心です。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

PS4本体は起動しているのに、コントローラーを操作しても反応を示さない場合、コントローラー側に何らかの不具合が生じている可能性があります。ただし、反応しないからといって必ずしも故障しているとは限りません。

ここでは、PS4コントローラーが反応しないときの診断方法や、原因と対処法を解説します。PS4コントローラーが突然反応しなくなり、困っている方はぜひ参考にしてみてください。

PS4コントローラーのライトバーを確認

コントローラーが故障しているのか、それとも別の原因によって反応を示さないのかは、ライトバーから確認が可能です。ライトバーはLボタンとRボタンの間に設置されています。

ただし、新しいモデルのCUH-ZCT2だとLボタンとRボタンの間だけでなく、タッチパッド部分も光る仕様です。ライトバーが光っているときの色を確認すると、コントローラーの状態を簡単に診断できます。

ホワイト

白く光っているときはコントローラーが起動準備をしている段階です。また、本体とペアリングが完了していない状況でも白く光ります。

ブルー、レッド、グリーン、ピンク

ブルー、レッド、グリーン、ピンクに光っている場合はペアリングが完了している状態なので、正常な状態だと判断できるでしょう。ちなみにコントローラーの順番によって光る色が変化しています。

プレイヤー1:ブルー

プレイヤー2:レッド

プレイヤー3:グリーン

プレイヤー4:ピンク

オレンジ

オレンジ色に光っている場合、コントローラーが充電中にあることを示しています。ゆっくりと明滅を繰り返しているのが特徴的です。

消灯

コントローラーの電源がオフになっている、充電不足、ペアリングが未実装などの場合、ライトバーは消灯します。起動中、またはペアリングが済んでいるにも関わらず消灯している場合は故障の可能性があります。

PS4コントローラーが反応しない原因

PS4コントローラーが反応しないときは、以下の原因が考えられます。どのような原因があるのか確認していきましょう。

コントローラーが故障している

コントローラーにあるPSボタンを押してもライトバーが反応しない場合、コントローラー自体が故障している可能性が高いです。コントローラーが故障しているとボタンを押しても反応しないだけでなく、特定のボタンが入力しっぱなしの状態になったり、ケーブルをつないでも充電されなかったりします。

コントローラーが充電できていない

単純に充電不足で反応しないケースもあります。充電不足が原因の場合、USBケーブルを接続して充電させれば不具合も解消されるでしょう。

コントローラーと本体がペアリングされていない

PS4の本体をアップデートした場合、時折コントローラーとのペアリングが解除される場合もあります。そのため、きちんとペアリングがされているかどうか確認してみてください。

ケーブルが故障している

コントローラーではなく、接続するケーブルが故障している可能性も考えられます。ケーブルは長年使用していると断線を起こしたり、接続端子が変形したりするなどの不具合が見られることもあるため、注意が必要です。

本体のUSB接続口が故障している

PS4の本体側にはコントローラーのペアリングに利用するUSB端子が備わっています。本体側のUSB接続口が変形しているなどの不具合が見られた場合、コントローラーのペアリングがうまくいかず、反応しない可能性が高いです。

PS4コントローラーが反応しない時の対処法

PS4コントローラーが反応しなかった場合、以下の対処法を試してみてください。対処法を実践すれば改善する場合もあります。

本体を再起動させる

本体とコントローラーが故障していなくても、一時的なエラーによって反応しないケースもあります。そのため、まずは一度本体を再起動させてみましょう。PS4の再起動方法は以下のとおりです。

1.PS4本体にある電源ボタンを10秒ほど押し続け、強制終了させる

2.もう一度PS4本体の電源ボタンを押し、起動させる

再起動を行ったことでコントローラーが反応するようになれば、問題解決となります。もし再起動しても反応しなかった場合は、別の方法を試してみましょう。

コントローラーを充電する

次にコントローラーが充電されているか確認します。充電用ケーブルを使ってフル充電が完了するまで放置してください。

なお、充電したままPS4を操作したいと考える方もいるかもしれませんが、充電中は本体とのペアリングが行えないため操作できません。そのため、フル充電が終わってからPS4への接続を行いましょう。

フル充電したのにすぐ充電が切れてしまい反応しなくなった場合は、バッテリーが寿命を迎えている可能性があります。長年使用しているコントローラーだとバッテリーの劣化が進んでいるため、新品への交換も検討してみてください。

コントローラーと本体の接続を確認する

次に、コントローラーと本体がきちんとペアリングされているか確認します。ペアリングはコントローラーとPS4本体をUSBケーブルでつなぐだけで完了します。ライトバーの色も確認しつつ、ペアリングができているか確認してみてください。

ただし、一度に複数のコントローラーを接続しようとすると失敗する恐れもあります。複数のコントローラーを接続したい場合でも、慌てず1つずつペアリングできるかチェックしていきましょう。

コントローラー裏面のリセットボタンを押す

PS4コントローラーの裏面、L2ボタンの左下あたりにリセットボタンが備わっています。リセットボタンを押すことで改善される場合もあるでしょう。具体的なリセットのやり方は以下のとおりです。

1.本体の電源を切り、電源ケーブルを外す

2.コントローラーの背面にある小さな穴に、爪楊枝やピンなどの先が細くなっているものを入れて5秒以上長押しする

3.再度コントローラーとPS4本体をUSBケーブルで接続する

4.PS4本体の電源を入れ、コントローラーにあるPSボタンをビープ音が鳴るまで押す

セーフモードから設定をリセットする

PS4のセーフモードを起動し、設定をリセットすると不具合の解消につながる場合もあります。セーフモードの起動方法は以下のとおりです。

1.本体の電源を切る

2.電源ボタンを7~11秒ほど押し続ける

3.いつもと違う起動音が鳴ったら反応するコントローラーを接続する

反応しないコントローラーを接続しても操作できない場合があるため、反応する別のコントローラーを使用する必要があります。

また、セーフモードから設定をリセットすると、本体が初期化されてデータを失ってしまいます。アプリを再インストールしなくてはならないため、時間があるときに試してみてください。

セーフモードからペアリングする

セーフモードから反応しないコントローラーを使ってペアリングによっても不具合が解消されるケースがあります。セーフモードを起動する際、画面に「DUALSHOCK4をUSBケーブルで接続して、PSボタンを押してください」と表示されます。この画面の指示に従って、反応しないコントローラーを接続すると解消されるでしょう。

ただし、接続する際に注意したいのが使用する接続ケーブルです。給電力の低いケーブルを使用しても改善されない場合があります。そのため、この対処法を試す際は給電力の高いPS4の純正ケーブルを活用しましょう。

コントローラーのケーブルを変える

コントローラーを有線接続にするとなぜか反応しなくなる場合、ケーブルに問題がある可能性が考えられます。ケーブルの根元などで断線が起きていないか確認し、もし断線していたら別のケーブルと交換しましょう。

コントローラーを接続するUSBケーブルは、PS4に付属している純正のケーブルが給電力も高いためおすすめです。しかし、純正ケーブル以外にも各メーカーからさまざまなケーブルが販売されているため、すぐに純正ケーブルが手に入らない状況であれば、ほかのメーカーの商品も試してみてください。

別のコントローラーで試す

コントローラーが故障して動かない場合は、別のコントローラーだと接続できるか確認してみてください。もし別のコントローラーだと反応する場合、反応しなかったコントローラーが故障していると考えられます。

しかし、別のコントローラーを試しても反応しなかった場合は、本体側に問題がある可能性もあるでしょう。現在SONYストアではPS4用のワイヤレスコントローラーが販売されています。中古のコントローラーだと同様に故障している可能性もあるため、試す際にはできるだけ新品で行うようにしてください。

コントローラーをBluetooth接続から削除する

PS4のコントローラーはBluetooth接続によって本体とペアリングを行うことで、ワイヤレスでゲームをプレイできます。しかし、Bluetooth接続がうまくいかないことでコントローラーが反応しない可能性もあるため、その際は一旦Bluetooth接続を解除し、有線接続に切り替えてみましょう。

なお、この方法は有線接続のままコントローラーを使用できるCUH-ZCT2Jで試せる方法です。他のモデルだと有線接続をしたままでの操作はできないため、注意してください。

Bluetooth接続を解除する方法は2つあります。

①コントローラーにあるPSボタンとSHAREボタンを10秒間同時押しする

②コントローラーの背面にあるリセットボタンを押す

Bluetooth接続を再設定する

一度Bluetooth接続を解除してから再設定を行うと、不具合が解消されるケースもあります。Bluetooth接続を行う際は、本体の電源を入れてから本体とコントローラーをUSBケーブルで接続し、コントローラー側にあるPSボタンを押してください。

接続する際、近くに別のBluetooth機器が起動していると混線して、うまく接続できない可能性もあります。接続がうまくできない場合や認識しているのに動かない場合は、別のBluetooth機器の電源を落としてから試してみましょう。

それでもコントローラーが反応しない際の対処法

ここまでさまざまな対処法をご紹介してきましたが、それでもコントローラーが反応しない可能性もあります。もしさまざまな方法を試した上で故障が改善されない場合は、以下の方法を試してみてください。

オンライン受付サービスに問い合わせる

PlayStationサポートでは、PS4を含むPS関連製品のオンライン修理受付サービスを実施しています。2023年11月現在はPS4の修理にも対応しているため、困ったときはこちらのサービスを活用してみてください。なお、オンライン受付サービスを使用してコントローラーの修理・交換を行う場合、価格は4,950円(税込み)です。

オンライン受付サービスから修理を依頼する際の流れは以下のとおりです。

1.「修理を申し込む」ページにアクセスし、指示に従いながら必要事項を入力し、申し込み手続きを進める

2.メールに書かれた送付先へ製品を発送する

3.修理品が到着してから数日~7日ほどで修理を実施

4.修理完了後、自宅へ発送(元払い)

5.修理代金を宅配業者に支払って製品を受け取る

なお、コントローラーが修理拠点に到着してから修理が完了するまで基本的に数日~7日ほどかかりますが、年末年始・夏休み期間などの繁忙期には日数がさらにかかってしまうかもしれません。また、修理代金の支払いは現金・電子マネー・クレジットカード・デビットカードから選択できます。

業者に修理を依頼する

SONYのオンライン受付サービスを活用すれば修理は可能です。しかし、「もっと安い料金で修理に出したい」「早く修理してほしい」などの場合には、修理専門の業者に依頼すると解決できる場合があります。

専門業者は料金の安さと修理までのスピードを売りにしていることも多いため、料金とスピードを重視したい方は業者への依頼がおすすめです。また、オンライン受付サービスだと発送する手間がありますが、近くに専門業者がある場合は持ち込んで修理を依頼できます。

まとめ:PS4コントローラーが反応しない際はライトバーの色から状態を確認しよう!

PS4コントローラーが反応しないときは、まずはライトバーの色から状態の確認が大切です。その後、どこに原因があるのか確認し、ご紹介してきた対処法を試してみましょう。

それでも解決しない場合は、新しいコントローラーに買い替えるか、もしくはSONYのオンライン受付サービスや専門業者への相談も検討してみてください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

Androidスマホユーザーの多くは、SDカードやmicroSDカードを使用しているのではないでしょうか。SDカードは大事なデータの保存先としてとても便利ですが、時に「突然認識できなくなった」「読み込みができない」などのトラブルが起こります。

今回は、スマホがSDカードを認識しなくなる原因や対処法をご紹介します。また、SDカードを取り扱う際に気をつけたいポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

スマホがSDカードを認識しない原因

SDカードを差し込んでいるのに認識しない、読み込みができない時にまず試してほしい対処法をご紹介します。

スマホを再起動する

最初にしてほしいのは、スマホの再起動です。Androidスマホは、長時間稼働するとシステムトラブルが起こり、SDカードの読み込みが上手くできなくなることがあります。

スマホの電源ボタンを長押しし、再起動しましょう。再起動し端末内の動作メモリをリフレッシュすることで、SDカードを読み込めるようになるケースもあります。

SDカードを抜き差しする

SDカードの接触不良によって読み込みが上手くいかないケースもあります。再起動しても認識できない場合は、一度SDカードを取り出してから、再度差し込んでみてください。なお、SDカードの取り外しは電源を切ってから行います。

電源が切れたのを確認したら、カードスロットから取り外してください。一度完全に取り外したら、再び差し込みます。奥までしっかりと差し込んでから電源を入れ、SDカードが正常に認識されているか確認しましょう。

SDカードの接触部分を掃除する

SDカードを抜き差ししても認識されない時は、接触部分が汚れている可能性があります。再度SDカードを取り外し、端子部分を確認しましょう。

汚れているようなら、綿棒や柔らかい布で、傷つけないように優しく拭きます。それでも汚れが取れない時は、消しゴムで軽く擦ってみるのも方法の一つです。汚れが取れたのを確認したら、SDカードを再びカードスロットに差し込み、電源をいれて認識できるかどうか確認してください。

アプリのキャッシュを消去する

SDカードが上手く認識できない時は、アプリのキャッシュを消去してみましょう。SDカードを使用しているアプリのキャッシュが破損している場合、キャッシュを消去することで症状が改善することがあるためです。

Androidスマホの場合、設定アプリを開き、「アプリと通知」をタップします。全てのアプリ一覧の中からSDカードを使用しているアプリを選び、「アプリ情報」→「ストレージ」をタップしてください。すると、アプリのデータ情報が表示されるため、「キャッシュを削除」をタップし、アプリのキャッシュを消去しましょう。

SDカードを使用しているアプリ全てでこの操作を行ったら、再起動し正常に認識されるか確認してください。ただし、アプリによってはキャッシュを消去できないものもあります。また、消去するとIDやパスワード、履歴など保存されていた情報が消えてしまうこともあるため、注意が必要になります。

SDカードの規格を確認する

SDカードには、以下の3つの規格があります。

・SD

・SD High Capacity (SDHC

・SD Extended Capacity (SDXC)

それぞれ容量が異なり、SDは128MB~2GB、SDHCは4GB~32GB、SDXCは64GB~2TBです。SDカードは規格によってファイルシステムにも違いがあるものの、基本的に上位互換性を保っているため、対応機器であれば使用可能となっています。

ただし、中には旧規格にしか対応していない機器もあり、その場合は新規格のSDカードを差し込んでも正しく認識できません。

他の機器で確認する

SDカードの故障により、正常に認識できていない可能性もあります。スマホがSDカードを認識しない時は、他の機器に差し込んでみるのも一つの方法です。他の機器でもSDカードを認識できなければ、SDカードそのものが物理的に故障していると考えられます。

故障している場合は、新しいSDカードへの交換を検討しましょう。ちなみに、SDカードは書き込みできる回数が決まっており、上限に達した場合、使えなくなります。長期間使用しているSDカードが認識できなくなった時は、SDカードの寿命である可能性も高いです。

SDカードのドライバーを更新する

SDカードのドライバーのバージョンが古すぎる場合、認識できなくなることがあります。ドライバーのバージョンが原因の場合、アップデートしてみましょう。SDカードのドライバーの更新方法は以下の手順で行います。。

①SDカードをパソコンに差し込みパソコンを右クリック、「管理」を選ぶ

②右側のタスクバーにある「デバイスマネージャー」→「USB Serial Bus controllers」の「+」をクリック

③「Update Driver Software」を選び、「Search automatically for updated driver software」をクリック

④ドライバーのアップデート完了後、PCを再起動する

SDカードのファイルシステムを確認する

SDカードのファイルシステムが破損している場合、正常にできない可能性があります。SDカードのファイルシステムを修復し、問題が解決するか試してみましょう。なお、修復には、WindowsのPCが必要です。

SDカードのファイルシステムの修復方法は、「エラーチェックツールの実行」もしくは「チェックディスクの実行」の2通りあります。いずれかの方法を選択しましょう。

エラーチェックツールの実行方法

① スマホからSDカードを取り出し、PCに接続する

②エクスプローラーを起動し、画面左側の領域である左ペイン「PC」をクリック

③画面右側の領域、右ペイン「デバイスとドライブ」にある「SDカード名」を右クリック→「プロパティ」を選ぶ

④「ツール」タブを開き、エラーチェック「チェック」→「ドライブのスキャンと修復」をクリック

⑤スキャンと修復の完了後「閉じる」をクリック、SDカードを取り外す

チェックディスクの実行方法

①スマホからSDカードを取り出し、PCに接続する

②画面左下にある「Windowsマーク」を右クリック→「Windows PowerShell(管理者)」を選ぶ

③コマンドに「chkdsk x: /f」を入力し、Enterキーをクリック

なお、「x」にはSDカードのドライブ文字を指定します。

ドライブ文字の確認は、エクスプローラーで可能です。

④チェックディスクの処理完了後、「PowerShell」ウィンドウを閉じてあら、SDカードを取り外す

SDカードをフォーマットする

ファイルシステムの形式に問題があり、SDカードを認識できないケースもあります。Androidスマホは全てのフォーマット形式のSDカードに互換しているわけではないため、認識できない時はSDカードの規格を確認してみましょう。一般的に、Androidスマホが対応しているのは「FAT32」と「exFAT」です。

SDカードの規格に問題がある場合、正しいファイルシステムの形式でフォーマットすれば、正常に認識できる可能性があります。ただし、フォーマットを実行すると、SDカードに保存されているデータ全てが消去されるため注意が必要です。

なお、SDカードをフォーマットするには、WindowsのPCが必要です。SDカードのフォーマットは以下の手順で行います。

① スマホからSDカードを取り外し、PCに接続する

②エクスプローラーを起動し、左ペインの「PC」をクリック

③右ペインにある「デバイスとドライブ」→「SDカード名」を右クリックし、「フォーマット」を選ぶ

④ファイルシステム「FAT32」を選び、「開始」をクリック

⑤フォーマットが完了したら、SDカードを取り外し、「OK」→「閉じる」をクリック

フォーマットが問題なく完了したら、スマホのカードスロットにSDカードを差し込み、正常に認識されるか確認してください。

キャッシュパーティションを消去する

スマホのキャッシュパーティションに問題がある場合、SDカードを認識できなくなる可能性があります。SDカードを認識できない時は、キャッシュパーティションを消去するのも方法の一つです。キャッシュパーティションの消去は以下の手順で行います。

① 電源ボタンを長押しし、スマホの電源を切る

②スマホをリカバリーモードで起動

※リカバリーモードの方法は機種によって異なるものの、以下の方法のいずれかに該当することが多いです。

・電源ボタンと音量ボタンの上を同時に長押し

・電源ボタンと音量ボタンの下を同時に長押し

・電源ボタンとホームボタン、音量ボタンの上を同時に長押し

・電源ボタンを長押し

長押しでは、数十秒から1分程度押し続けます。

③音量ボタンを押し「Wipe cache partition」にカーソルを合わせたら電源ボタンを押す

⑤再起動するまでしばらく待つ

消去が完了すると自動的に再起動します。再起動したらSDカードが正常に認識されているか確認してください。

SDカードを取り出す際に気をつけること

SDカードを取り出す際に気をつけたいポイントをご紹介します。

認識できないといろいろ試したくなりますが、ちょっとした行為がSDカードの症状を悪化させることもあるため注意が必要です。

何度も抜き差しを行わない

スマホに差し込んだSDカードが認識されないからといって、何度も抜き差しするのは止めましょう。上手く認識しないケースはいくつか考えられますが、カードスロットの奥までSDカードが差し込まれていないなど接触不良が原因であれば、多くの場合1回抜き差しをすれば解消します。問題が生じているSDカードを繰り返し抜き差しすると、データやシステムファイルを破損する恐れがあります。

また、抜き差しを繰り返すことで端子を傷つけ、より症状を悪化させるリスクもあるため、取り出す際は注意してください。

連続して再起動をしない

何度も再起動を繰り返すのも避けたほうが良い行為です。再起動はトラブル解決に有効ですが、繰り返し行うと機器への負担も大きく、症状を悪化させる可能性があります。深刻化すると復旧ができない状態に陥ることもあるため、一度再起動しても解決しない時は、違う方法へ切り替えましょう。

静電気に注意する

電子機器であるSDカードに静電気は危険です。特に乾燥しやすい時期は静電気が発生しやすく、手に帯電している状態でSDカードに触ることで、データが破損する可能性があります。そのため、SDカードに触る際は静電気が発生しないよう、対策を講じることが望ましいです。

作業前に水で手を洗う、静電気防止リングを付ける、乾燥している場所でSDカードに触らないなどの方法が有効です。

読み込み中にSDカードを抜かない

SDカードの読み込み中に取り出す行為は避けましょう。読み込み中に抜くと、処理が強制終了されるため、データが破損し認識できなくなる可能性があります。SDカードを取り出す際は、きちんと手順を踏むことが大切です。

SDカードを曲げない

SDカードを曲げる行為も避けてください。SDカードをチェックしている最中に、曲がっていると感じた場合、元の形に戻したほうが良いのか気になることもあるでしょう。

しかし、SDカードは衝撃にとても弱く、力を加えたことにより破損する恐れがあるためです。データを保存しているメモリチップが破損した場合、中に入っているデータを取り出せなくなる可能性があります。SDカードを物理的に故障させないためにも、SDカードを曲げたり、叩いたりするのは止めてください。

安易にフォーマットしない

SDカードに何らかの障害が発生しデータが破損した際、「フォーマットしますか?」とメッセージが表示されることがあります。確かにフォーマットはトラブルを解消するための有効な手段の一つですが、安易に実行するのは避けましょう。

フォーマットは、保存されているデータの管理や操作に必要な機能であるファイルシステムを再構成することです。フォーマットを実行するとデータを再構築するため、問題を解消できる可能性があります。しかし、保存データにアクセスできなくなるため、フォーマットをする際は、必要があるかどうかしっかり検討しましょう。

まとめ:スマホがSDカードを認識しない際、自分で確認できることから調べてみよう!

今回はスマホ端末がSDカードを認識しない場合の対処法を解説しました。SDカードが認識できなくなると、保存されているデータがどうなるのか不安に感じてしまうでしょう。

しかし、SDカードを認識できない原因によっては、自分で解決できる場合があります。スマホがSDカードを認識しない時は、今回紹介した内容を参考にしてみてください。

ただし、安易に色々試してしまうと、余計に症状を悪化させることがあります。最悪の場合、データを失う恐れもあるため、SDカードから大切なデータを取り戻したい場合には、データ復旧を手掛ける専門業者へ相談するのも一つの方法です。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

パソコンはデリケートな精密機械であり、外的要因によって故障する恐れがあります。外的要因による故障には衝撃や熱、内部への埃の蓄積などが挙げられますが、雷サージという現象にも注意が必要です。

そもそも雷サージとは何か、どんな被害が懸念されるのか知らない方もいるでしょう。この記事では、雷サージの概要や多発しやすい時期などについて解説します。大切なパソコンを守る方法をご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

雷サージとは

雷(らい・かみなり)サージとは、落雷したとき、一時的に短時間で発生する高い電圧や過電流のことです。電線や通信線などを介して建物内の電気系統に流れてしまうと、電子機器の故障や誤作動などを引き起こしてしまいます。

近年の電子機器はネットワーク化が進んでおり、電源コードだけではなく、LANケーブルなど複数のケーブルが接続されている製品が増えました。また、耐電圧の低い製品も多くみられます。多くのケーブルとつながるパソコンや家電は、雷サージの影響を受ける可能性が高いと言えるでしょう。

雷サージによる被害

雷サージに起きる被害には、パソコンや周辺機器の破壊やデータの消失、火災が挙げられます。ケーブルから伝わる過電流がメイン基板を破壊すれば、パソコンや電子機器は起動不能となってしまうでしょう。

パソコンを分解してみると、基盤が黒く焼け焦げていたというケースは珍しくありません。そのため、過度な電圧・電流がかかることで、火災を招く恐れがあります。また、被害はパソコン1台ではなく、モデムやルーターに接続するすべてのパソコンやパソコンに接続される周辺機器に及ぶ可能性もあるでしょう。

年間の落雷による推定被害額は、1,000~2,000億円とされています。ここまで高額なのは、直接落雷の被害を受けるケースだけではなく、営業停止や火災などの二次災害も含まれているからです。企業であれば業務に欠かせないパソコンや電子機器が壊れたり、建物内で火災が発生したりすれば、経済活動にも大きな支障が出てしまうリスクも懸念されます。

落雷によるパソコン故障が多発する時期

日本の場合、雷が起きやすい時期は夏場の8月とされています。この時期は、パソコンや電子機器が落雷により故障するケースが増加しやすい傾向にあるので注意しましょう。

また、雷の発生しやすい時期は地域によって違いがあります。太平洋側は4月から10月、日本海側は11月から3月に雷が発生することが多いです。

そもそも雷が発生する原因は、積乱雲にあります。積乱雲は霰や雹といった小さな氷の塊を含んでおり、それがこすり合うことで発生する静電気が雷の正体です。

氷の塊がこすれ合う際に雲の中にプラス(正)とマイナス(負)の電荷が発生し、正電荷は雲の上方、負電荷は下方に溜まっていきます。積乱雲の下方に負電荷が溜まっていくと、地面に正電荷が帯びるようになります。雲に溜めきれなくなった電気を逃がそうと、負電荷が地面の正電荷に向かって放出されるのが、落雷発生のメカニズムです。

太平洋側の場合、夏場の強い日差しで暖められた空気が上昇することで、積乱雲が発生しやすくなります。反対に日本海側は冬になるとシベリアからの冷気が流れこみ、その空気が比較的暖かい日本海によって暖められることで積乱雲が発生してしまうのです。

家屋に関係する雷サージの種類

雷サージは、発生する要因に合わせて3種類に分けられます。公益社団法人 全国市有物件災害共済会が作成する「公共施設のための雷害対策ガイドブック」によると、落雷被害は誘導電サージや逆流雷が原因となっているケースが多いようです。各種類の特徴を知った上で、雷対策をしていくことが大切になります。

直撃雷サージ

建物・アンテナ・電線などに直接雷が落ちることで発生します。たとえば電線に雷が落ちた場合、その電線を通じて過電流が建物内に入り込み、電子機器の損傷が生じます。このケースでは、火災が起きることもあるため注意が必要です。

雷は背が高いものや先が尖ったもの、金属が多く使われているものに誘導される性質があります。高層や鉄筋構造の建物は、直撃雷サージの被害を受けやすいので特に注意しましょう。

対象物に対して雷が直接落ちるため、雷サージによる被害を防ぐのは難しいと考えてください。しかし、避雷針や避雷器により落雷の直撃を防ぐことができれば、雷サージの被害も回避できる可能性があります。たとえば外部LPSを使うことで、雷の電流を大地に逃がせるので、落雷被害を減少させられるでしょう。

誘導雷サージ

地面や樹木に落雷した影響により発生するのが、誘導雷サージです。落雷により周辺に高電圧が発生すると、誘導電流が引き起こされ、近くの電線や通信線などを通して過電流が流れ、パソコンや電子機器に影響を与えます。地面以外に雷雲や大気から雷サージが建物に入り込んでしまうケースもあるため、落雷がなかったからといって油断大敵です。

このケースでは、避雷針を使って雷を避けることはできません。そのため、落雷被害で電子機器が壊れてしまう原因としてよく挙げられています。また、被害が部分損傷だけというケースもあり、落雷被害を受けていたことに気付かないケースも珍しくありません。

雷サージの侵入経路は不明というケースも多く、原因がわかったものに関しては複数の配線から侵入しているケースもあります。部分的な対策では不十分となる可能性があり、包括的な対策が必要になると言えるでしょう。

逆流電

建物や避雷針、樹木などに落ちた雷の電流が地面を通じて、配線や接地から建物内に入り込んでしまう現象です。侵入経路が配線とは限らないため、接地雷サージとも呼ばれています。

逆流雷サージの場合、電流の衝撃は大きいものの、被害が限定されることが多いです。とは言え、パソコンが壊れてしまうこともあります。特に大きな被害がなくても部分損傷が起きており、パソコンの劣化が早まってしまう恐れもあるので注意しましょう。

雷サージからパソコンを守る方法

雷による被害はそうそう起きるものではありませんが、万が一のときのためにも対策を講じてパソコンを守ることが大切です。ここで、意識的に取り組みたい雷サージ対策をご紹介しましょう。

コンセントからケーブルを外しておく

天気が崩れ、雷の音が鳴ったら早々にパソコンの電源を切り、コンセントから電源ケーブルを外しましょう。雷サージは、パソコンの電源がオンになっていない状態でも被害を与えます。雷サージの侵入経路である電源線からケーブルを外し、外部とのつながりを遮断することで被害を食い止められます。

侵入経路が電源ケーブルとは限りません。モデム・ルーターにつながるLANケーブルも外しておくと安心です。

雷は外出中に発生することも多いです。悪天候と予報される日に長時間外出を予定している際は、用心して電源やLANケーブルを抜いておくことをおすすめします。

雷サージ保護機能付きの電源タップを使用する

電源タップの中には、雷サージの保護機能が付いたものもあるので、それを使うのもおすすめです。雷が鳴ったらコンセントからケーブルを抜く対策が望ましいものの、毎回その作業をやることは困難でしょう。

保護機能付きの電源タップであれば、雷サージを減らし、パソコンに高電圧・電流を送らない仕様になっています。外出中に急な悪天候で落雷が発生し、コンセントからケーブルを抜くことができない状況でも、雷サージの影響を軽減することが可能です。

サージ保護機能付き電源タップが耐えられる最大電圧は、製品ごとに異なります。落雷被害の多くは誘導雷サージによるものとなり、その電圧は1,000Vから数万V以上となります。できるだけ最大電圧が高いものを選びましょう。

他にもコンセントに直接挿入するタイプと延長コードタイプがあります。コンセントの位置や使用場所に合わせて適切なタイプを選んでください。製品の中には、雷サージの侵入を目視できる作動ランプ付きのものもあり、そちらを使用するのもおすすめです。

停電時には無停電電源装置(UPS)を活用する

落雷により停電が発生すると、パソコンを含む電源が必要となる機器のすべてが使えなくなってしまいます。パソコンが強制終了されてしまえば、直前に開いていたデータが保存されなかったり、破損したりする恐れがあるでしょう。

停電時の対策としておすすめなのが、無停電電源装置(UPS)の使用です。UPSをパソコンに接続しておくことで、停電が発生したときも一時的に電力を供給することができます。強制終了を防げるので、大切なデータを保存した上で電源を切り、コンセントからケーブルを外すという行動をとることが可能です。

停電時にコンセントにケーブルを挿しっぱなしだと、復旧時に電子機器が一斉に再運転する影響でヒューズやブレーカーが飛んでしまうことがあります。そのため、電力が大きい電子機器は優先的にコンセントからケーブルを抜いておくと安心です。

機種にもよりますが、UPSの電力の供給が可能な時間は数分~30分程度が目安となります。長時間持つわけではないので、注意してください。

こまめにバックアップをしていく

データのバックアップをこまめにとっておくことも雷サージ被害の対策になります。雷サージの影響でパソコンが起動しなくなったり、データが消えたりすれば、データの復旧は困難です。

しかし、バックアップがあれば、修理や買い替えたパソコンにデータを戻すことができます。特に消えては困る重大なデータは必ずバックアップをとっておきましょう。

バックアップ先にはUSBや外付けHDD・SDD、クラウドが挙げられます。クラウドであれば物理的な記録媒体を必要としないので、外付けハードディスクが壊れたり、紛失したりした場合にもデータの復旧が可能です。ただし、容量に限界があり、足りないときは容量を増やす対応が必要になるので注意しましょう。

雷保険を検討する

雷サージ被害の対策として、火災保険に入っておくのもおすすめします。対策になる理由は、基本補償に落雷被害も含まれているからです。

加入している場合、落雷によりパソコンや家電が故障、家具が燃えてしまった場合は補償を受けられる可能性があります。火災保険の補償範囲や内容などは保険会社ごとに異なるので、確認した上で加入しましょう。

賃貸物件の場合、建物の所有者ではないので火災保険に加入できるのか疑問に思う方もいるでしょう。賃貸暮らしでも火災保険に加入することは可能です。

そもそも、最近の賃貸物件では、契約の条件に火災保険の加入を義務付けているケースがほとんどです。一般的には不動産会社が用意する火災保険に加入しますが、任意で保険会社を選んで加入することもできます。その場合、事前に不動産会社や大家さんに伝えて承諾を得て、自ら加入手続きを行わなければなりません。

まとめ:電気サージはパソコンの故障の元!事前に雷対策を行おう!

落雷が原因で発生する雷サージは、パソコンを破損させる恐れがあります。電圧・電流のレベルによっては火災が発生し、二次災害を引き起こす可能性がある点にも注意が必要です。 雷は自然現象であるため、いつ雷サージの被害を受けるかは誰にも予想はできません。万が一のときのためにも、事前の対策が必要不可欠です。雷サージ保護機能付きの電源タップやUPSの導入をはじめ、データのバックアップをとる習慣づける、火災保険に入るといった方法で万全に対策しておきましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。