404 Not Found

「自作したパソコンが起動しない」

「電源は入るけど、BIOSが立ち上がらない」

自作PCには、このようなトラブルが付き物です。

修理業者に頼るのも手段の一つではありますが、パソコンに関してある程度の知識を持っている方ならば、自力で解決できる可能性もあります。

そこでこの記事では、自作したパソコンが起動しない原因や、症状別の対処法について詳しく紹介していきます。

【この記事でわかること】

- 自作PCが起動しない原因

- 電源が入らない時の対処法

- ファンは回るが起動しない時の対処法

- BIOSが起動しない時の対処法

自作PCが起動しない原因

自作PCが起動しない原因は、大きく分けると以下の2つとなります。

最小構成に問題がある

自作PCを作るためには、まず「最小構成」にてパソコンを組み立て、この時点で動くかどうかを確認した後、必要な機器を組み込んだりインストールしたりしていきます。

最小構成とは、パソコンを起動させるために最低限必要なパーツを揃えることです。

以下が、最小構成のパーツとなります。

- CPU

- 電源ユニット

- メモリ

- マザーボード

この時点で自作のパソコンが起動しない場合、最小構成のパーツの組み立て方が間違っているか、いずれかの部品に障害があるかのどちらかが起動しない原因となります。

HDDやシステムに問題がある

最小構成に問題がなければ、次は以下のようなパーツを組み込んだり、インストールしたりしていきます。

- グラフィックボード

- 内臓ドライブ

- PCケース

- HDDやSSD

- CPUクーラー(ファン)

- OS

最小構成だけではただ画面表示が行われるというだけですので、なんら操作もできず、まだパソコンと呼べるようなものではありません。

上記のパーツやOSを入れて、初めてパソコンとして使えるようになります。

しかし、最小構成の段階では起動していたのに、HDDやOSを入れた状態で起動した時の動作に問題があるようならば、HDDやグラフィックボードに物理的な障害があるか、組み立て方を間違っているか、システム的な不具合が生じているか、のいずれかに原因があります。

電源が入らない時の対処法

完成した自作PCが、電源ボタンを押しても起動しない時の対処法について紹介します。

電源ケーブルの抜き差しを行う

「そんな単純なことが原因であるはずがない」という油断から意外と盲点になってしまうのが、電源ケーブルの差し込みが甘くしっかりと挿さっていなかったため、通電しておらず電源が入らなかった、という症状です。

こういった単純なミスを防ぐため、コンセント側・自作PC側ともに、電源ケーブルの抜き差しをしっかりと行ってみてください。

ケーブルの異常や差込口の確認

ケーブルに何かしらの異常があったり、自作PC側のケーブル差込口にホコリが溜まっていたりすると、正常な電力供給が行わずに電源が入らないということがあります。

まずは、ケーブルに断線や変形がないかを確認してください。

特に、ケーブルの上に何か重い物を載せてしまった場合は、内部で断線している危険がありますので要注意です。

なおケーブル差込口にホコリが溜まっていた場合には、接触不良によって正しく通電しないことがありますので、清潔な乾いた布などでホコリを綺麗に除去してください。

ATXコネクタをしっかり挿す

自作PCにありがちなミスとして、「ATXコネクタ(ケーブル)がしっかり挿さっていない」というものがあります。

ATXコネクタとは、マザーボードへ電源を送るためのもので、多くの配線や差込口が存在する横長のコネクタのことです。

このコネクタは非常に固く、しっかり接続したつもりでいても、実は奥まで差し込みきれていないということがありますので、何度か挿し直して正常に通電するかどうかを確認するようにしてください。

電源ユニットの交換

最小構成で電源を入れてみた時に電源が入らなかった場合、電源ユニットの故障が疑われます。

組み立てに問題がないのに電源が入らないようならば、電源ユニットを新たなものに交換してみるべきでしょう。

マザーボードの交換

マザーボードのLEDが点灯していない場合、電源ユニットからマザーボードへの電力供給が行わていない可能性が高いです。

また、電源ボタンを押した時に一瞬電源ランプが点灯するものの、結局起動しないというような時は、マザーボードの不具合の可能性が高まります。

ATXコネクタをしっかりと挿しているのにLEDランプが正常に点灯し続けないようならば、別のマザーボードを利用するようにしてみてください。

ファンは回るが起動しない時の対処法

電源を入れた時に冷却ファンが回るということは、通電自体には問題がないということになります。

通電しているのに正常に起動しないという場合は、以下のような方法を試してみてください。

ディスプレイを確認する

自作したパソコン自体が正常であっても、ディスプレイに問題があれば画面表示に不具合が生じてしまいます。

- ディスプレイの電源が入っているか

- ディスプレイとパソコンが正しく接続されているか

- ディスプレイと接続しているケーブルに損傷はないか

- ディスプレイ自体に問題はないか

まずは、上記のような基本的な部分について確認してください。

ディスプレイに問題があるかどうかの判断は難しいと思われますので、できれば違うディスプレイに接続してみるのがよいでしょう。

他のディスプレイで正常に画面表示が行われれば、ディスプレイの問題だったことが確定します。

熱暴走対策を行う

自作したパソコン本体の温度が異常に上がってしまうと、「熱暴走」と呼ばれる状態になってしまうことがあります。

熱暴走とは、パソコンの使用環境や使用時間、使用しているソフトの負荷などによって、CPUやHDDなどが異常に熱くなってしまうことで、パソコンが正常な動作をしなくなってしまう状態を指します。

通常の使用範囲ではそうそう熱暴走など起きないのですが、CPUクーラーの取り付け方が間違っていたり、ファンの周りに多量のホコリが付着しているような場合は、パソコンの冷却を正しく行うことができずに熱暴走を起こしてしまう可能性があります。

CPUクーラーの取り付けが適切かどうか、ファンの周りにホコリが大量に付着していないかどうか、といったあたりをしっかり確認し、問題があるようならば改善するようにしてください。

熱暴走を起こさないためには、高温多湿な環境でのパソコンの使用を控えるなどの配慮も必要です。

放電する

パソコン内に不要な静電気が溜まってしまうと、ファンだけは回るものの起動しない、といった症状が発生してしまうことがあります。

帯電の可能性を考慮し、一度パソコンの放電を行ってください。

放電の手順は簡単で、パソコンから電源ケーブルをはじめとするすべての機器を取り外し、5分ほど放置するだけで完了します。

グラフィックボードとCPUの補助電源をしっかり接続する

自作PCの場合、グラフィックボードやCPUの補助電源確保がうまくいっていないことで、起動しないことがあります。

こうした状態になってしまう原因の多くは、「補助電源ケーブルの繋ぎ忘れ」です。

パソコンを開けて中身を確認し、グラフィックボードとCPUの補助電源ケーブルが問題なく接続されているかどうかを確認してみましょう。

一見正常に挿さっているようでも、差し込みがやや緩くなっていたというようなケースも考えられるため、もう一度しっかりと挿してみてください。

CPUを交換する

組み立てに問題がなくとも、CPU自体に問題があると、通電はするものの起動しないという現象が発生してしまいます。

可能ならば、別のCPUに交換してみてください。

ただ、新たなCPUを用意するには高い費用がかかるため、いろいろ試してみたものの他に原因が考えられない、という時の最終手段として実行するのがよいでしょう。

BIOSが起動しない時の対処法

パソコンを起動させると、まずはBIOSと呼ばれるプログラムが呼び出され、最低限の入出力やハードウェアについてのチェックを行います。

このチェックで問題がなければ、OSを呼び出してパソコンが立ち上がる、という流れとなります。

つまり、BIOSが正常に立ち上がらなければパソコンは起動しません。

BIOSが起動しない時の対処法は以下の通りです。

各パーツの接触不良がないか確認

グラフィックボードやメモリといった重要パーツで接触不良が発生していないかを確認してみましょう。

接触不良は、パーツが上手く取り付けられていなかったり、ホコリが付着していたりすることで発生してしまいます。

メモリの場合は、接触不良によってHDDのアクセスランプが無反応になることがあるため、ランプを確認することで判断できる場合があります。

グラフィックボードは、なくても起動自体は可能ですので、一旦取り外してから起動してみるのもよいでしょう。

これで正常に起動すれば、グラボの接触不良か物理的な障害が原因である可能性が高いので、再度丁寧に取り付けてみて、それでも駄目ならばグラボの交換を考慮すべきです。

CMOSの電池交換

CMOSとは、BIOSに関する情報が記憶されている領域のことです。

従って、CMOSから情報を読み込めない状態ですと、BIOSは起動できません。

CMOSからの情報が読み込めなくなる原因の多くは、バックアップ電池の劣化による電圧不足です。

こうした事態を改善するために、CMOSの電池を交換してみてください。

CMOSの電池は、マザーボードにあります。

CMOS電池の取り外しや取り付け方法については、以下のような方法が一般的です。

参考:コイン型電池(CMOS電池)の役割と取り外し取り付け方法 | Dell

CMOSのクリア

電池を交換しても駄目だった場合は、CMOSのクリアを行ってください。

CMOSのクリアとは、マザーボード上のCMOSに保存されているBIOSの各種設定情報や現在の時刻等のCMOS情報を一旦消してしまう作業のことです。

マザーボード上には、CMOS情報をクリアするためのCMOSクリア端子がありますので、この端子をショートさせることでCMOS情報がクリアされます。

具体的な手順については以下の通りです。

- パソコンの電源を落としてから電源ケーブルを抜く(通電していない状態にする)

- パソコンを開け、電源ユニットからマザーボードへ電力を供給しているケーブルをすべて抜く

- マザーボードにあるボタン電池(丸い電池)を取り外す

- CMOSクリア用のジャンパ or ランドを見つける(CLRTC、CLRTC1、CLR_CMOS、CLR_RTC、CLRCMOS1など名前が記されている場所)

- ジャンパ or ランドをショートさせる(ジャンパの場合は、2ピンならばジャンパを挿すだけ、3ピンならばジャンパを入れ替えるだけでショートする。ランドの場合は、マイナスドライバーでランドの上の2つの半田部分を接触させるとショートする)

- ショートさせたジャンパやボタン電池を元に戻す。ボタン電池の裏表を間違えると故障に繋がるのでしっかり確認する

- 電源ユニットとマザーボードとをケーブルで正しく接続する

- パソコンを閉じ、電源ケーブルを繋げる

- 電源を入れ、CMOSの再セットアップ画面が表示されればクリア成功

CMOSの再セットアップ画面が表示された後は、デフォルト値をロードするか、BIOSの設定を行うかを問われますので、どちらかを選択してBIOSの再セットアップを行ってください。

CMOSをクリアする作業における注意点として、ランドをショートさせるのはデリケートな作業なので、マザーボードを傷つけないように気を付けてください。

なお、ASUS製のマザーボードならば、簡単にCMOS情報をクリアするための装置が存在する場合があります。

参考:[マザーボード] CMOSをクリアするには? | ASUS

まとめ:自作PCは知識がなければ組み立てが難しい

以上、自作PCが起動しない時の症状別対処法について解説しました。

ご覧いただいた通り、自作PC絡みのトラブルの場合、専門的な知識が必要になってくるケースが多いです。

安く済みそうだからという理由で、知識のない方が安易に自作PCにチャレンジするのはあまりお勧めできません。

結果的に高くついてしまうこともよくありますので。

実際に、自作PCの組み立てにチャレンジしたもののその難しさに心が折れてしまい、やはり普通に販売されているパソコンを買うことにしたという方もいらっしゃるでしょう。

その際には、自作PCが不要になるかと思われますが、そんな時は「パソコン廃棄.com」の利用が便利です。

「パソコン廃棄.com」ならば、費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。

いらなくなった自作のパソコンを梱包して送付するだけで、無料廃棄が完了します。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

lenovoのパソコンを使用している際に、動作が重くて困ったことがある方も多いのではないでしょうか。

パソコンが重くなるとストレスが溜まるだけでなく、作業効率が下がってしまいます。

この記事では、lenovoのパソコンが重い原因や改善方法を解説します。lenovoのパソコンを使用している人はぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- lenovoのパソコンが重い原因

- lenovoのパソコンが重いときの解消方法

lenovoのパソコンが重くなる原因は?

lenovoのパソコンが重くなる背景には、使用環境によるものやパソコン本体の問題など、さまざまな原因が考えられます。

ここでは、lenovoのパソコンが重くなる主な原因を4つ解説します。

パソコンのスペック不足

CPUの性能が低い場合やメモリ容量が少ない場合、作業内容やソフトウェアによっては動作が重くなってしまうことがあります。

特に、動画視聴やゲームを行ったり、容量が大きいソフトウェアを使用したりする際は一定以上のスペックが必要です。

lenovoのパソコンを購入するときは、作業したい内容とパソコンのスペックが見合っているか事前に確認しましょう。

パソコンのメモリ不足

パソコンのメモリ不足も動作が重くなる原因の1つです。

Windows10の場合、32bit版は1GB以上・64bit版は2GB以上のメモリが推奨されています。

アプリやファイルを開いているだけでもメモリが消費されるため、特に複数のソフトウェアを同時に起動していると、メモリが不足しやすくなります。

動作が重くなるだけでなく、画面表示がおかしくなったり、パソコンが固まったりした場合、パソコンのメモリ不足を疑いましょう。

HDDの故障

パソコンのスペックやメモリが不足していないのに動作が重い場合、HDDの不具合や故障が疑われます。

パソコンの使用年数が長かったり、使用環境が不適切だったりすると、HDDが故障するリスクが高くなります。

シャットダウンや再起動に異様に時間がかかる場合やエラーが頻発する場合は注意が必要です。

ウィルス感染

パソコンの動作が重くなった他に以下のような症状が発生した場合、ウィルス感染が疑われます。

- 画面が頻繁にフリーズする

- 画面に怪しい広告が表示されるようになった

- 知らないサイトがブックマークされるようになった

- アプリの使用中に突然終了するようになった

メールに添付された怪しいファイルを開いてしまったり、不審なウェブサイトを閲覧してしまったりすると、ウィルスに感染しやすくなります。

パソコンの不具合を引き起こすだけでなく、なりすましや個人情報流出があるため、早急な対処が必要です。

パソコンのウイルス感染に関しては、こちらの記事も参考にしてください。

lenovoのパソコンが重い時の改善方法

ここでは、lenovoのパソコンが重い時の改善方法を解説します。

すぐに実践できるものもあるため、ぜひ試してみてください。

タスクマネージャーで使用状況を確認する

パソコンのメモリを多く消費していると、動作が重くなってしまいます。

以下の手順でタスクマネージャーを起動し、メモリの使用状況を調査しましょう。

【メモリの使用状況を確認する方法】

- 「スタート」をクリックし、「Windowsシステムツール」を選択する。

- 「タスクマネージャー」を選択し、「パフォーマンス」タブをクリック。

- 画面左側の「メモリ」を選択し、メモリの使用状況を確認する。

参考:Windows 10でメモリの使用状況を確認する方法 – Lenovo Support JP

使用量が100%に近いほど、メモリが不足していることになります。

不要なアプリケーションを終了させ、動作が改善されたか確認してください。

パソコンの再起動を行う

一時的な不具合によって動作が重くなっている場合、パソコンの再起動で改善される場合があります。

再起動によってメモリがクリアになり、容量不足の解消が期待できます。

使用中のアプリをすべて終了させたうえで、再起動を試してみてください。

再起動でも改善されない場合、パソコンの動作をいったんリセットするシャットダウンもおすすめです。

不要なソフトをアンインストールする

パソコンに不要なソフトが入っていると、HDDの容量を圧迫してしまいます。

定期的にソフトを見直し、使わないものがあればアンインストールしておきましょう。

lenovoのパソコンにプリインストールされているソフトの中でも、アンインストールして問題ないものが含まれています。

詳しくは以下の項目で解説します。

スタートアップやバックグラウンドのアプリを無効化

スタートアップアプリとは、パソコンの起動と同時に自動で起動されるアプリのことです。

また、一見起動しているように見えなくても、バックグラウンドで別のアプリが動いている場合があります。

これらのアプリが起動しているとメモリを消費するだけでなく、パソコンの動作にパソコンの動作に影響を及ぼす場合があるため、不要な場合は無効化しておきましょう。

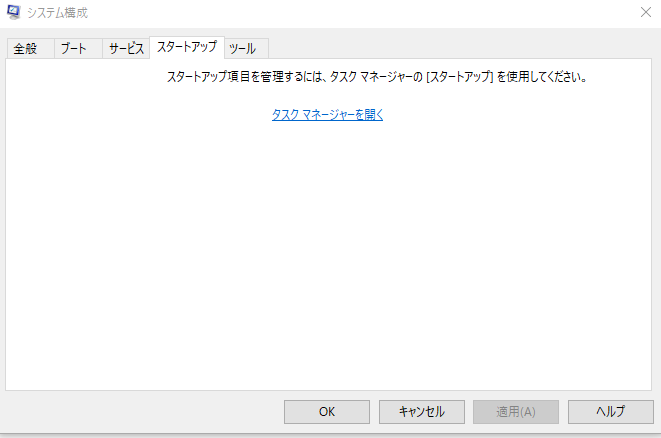

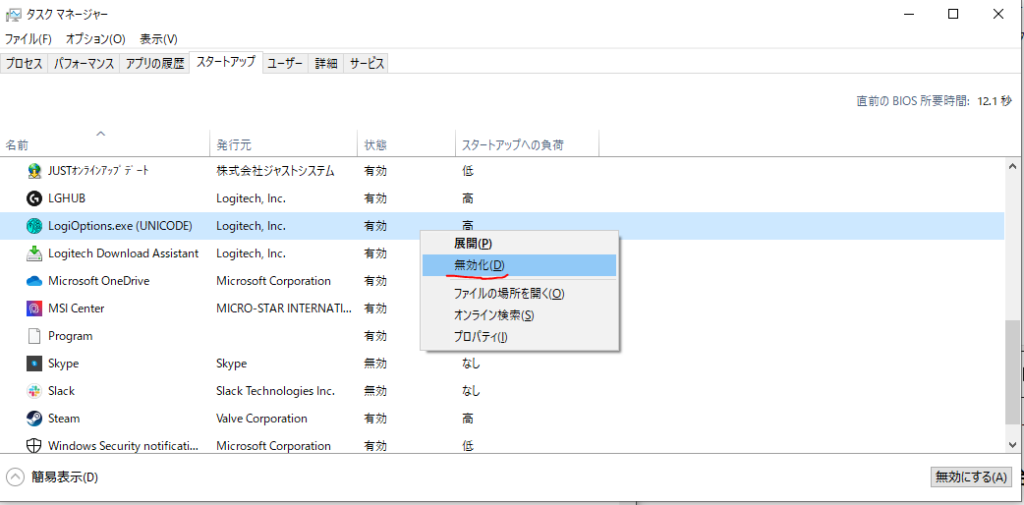

【スタートアップアプリを無効化する方法】

- 「スタート」をクリックし、「Windowsシステムツール」を選択する。

- 「タスクマネージャー」を選択し、「スタートアップ」タブをクリック。

- 無効化したいソフトをクリックし、画面右下の「無効にする」をクリック。

参考:Windows 10で自動的に起動されるソフトを停止する方法 – Lenovo Support JP

パソコンを再起動し、動作が改善されたか確認してください。

パフォーマンスの設定を変更する

画面表示の設定を「デザイン優先」から「パフォーマンス優先」に変更することで、パソコンの動作が改善されることがあります。

「パフォーマンス優先」にすることで画面表示のデザインが簡素化され、パソコンにかかる負荷が軽減されるためです。

設定の変更手順は以下の通りです。

【画面表示の設定を変更する方法】

- 「スタート」をクリックし、「Windowsシステムツール」を選択する。

- 「コントロールパネル」をクリックし、「システムとセキュリティ」を選択する。

- 「システム」を選択し、「システムの詳細設定」をクリック。

- 「詳細設定」タブを選択し、「パフォーマンス」の「設定」をクリック。

- 「視覚効果」タブを選択し、「パフォーマンスを優先する」をクリックする。

参考:Windows 10で視覚効果の設定を変更する方法 – Lenovo Support JP

周辺機器を取り外す

外付けHDDやUSBなどの周辺機器がパソコンの動作に影響を及ぼしている場合があります。

すべての周辺機器を取り外し、パソコンを再起動して改善されているか確認してください。

パソコンの動作が正常になったら、いずれかの周辺機器に原因があると考えられます。

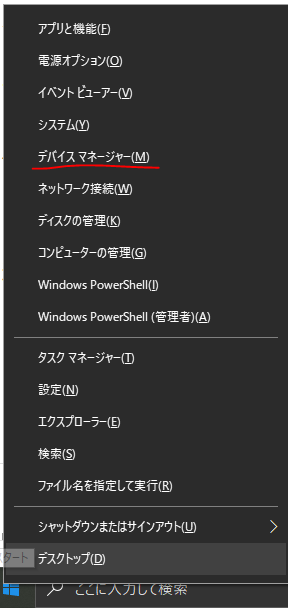

デバイスドライバーを確認する

デバイスドライバーが古くなっていると、パソコンの動作が重くなってしまう場合があります。

以下の手順を行い、デバイスドライバーを最新バージョンに更新しましょう。

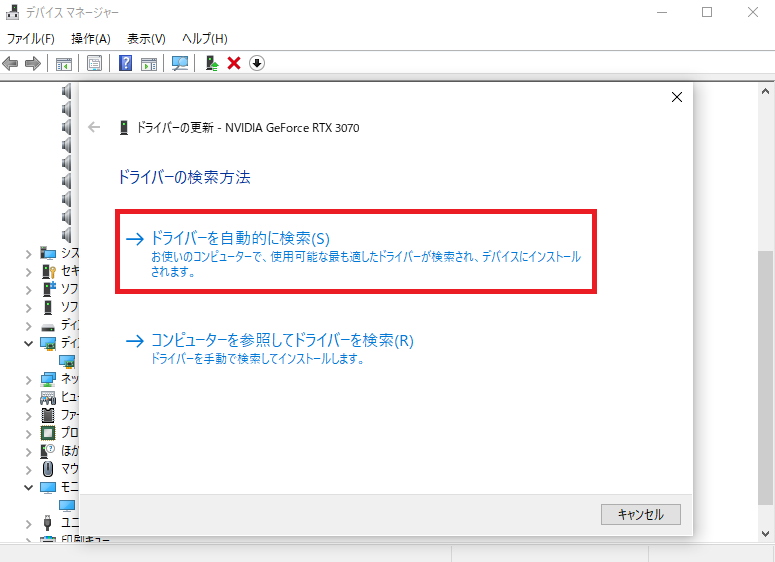

【デバイスドライバーを更新する方法】

- 「スタート」をクリックし、「Windowsシステムツール」を選択する。

- 「コントロールパネル」をクリックし、「ハードウェアとサウンド」を選択する。

- 「デバイスとプリンター」の「デバイスマネージャー」をクリック。

- 任意のデバイスをダブルクリックしてデバイスドライバーを表示させる。

- 更新したいデバイスドライバーを右クリックし、「ドライバーの更新」を選択する。

- 「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索」を選択する。

- 更新が完了したら「閉じる」をクリック。

参考:Windows 10でデバイスドライバーを最新バージョンに更新する方法 – Lenovo Support JP

パソコンを再起動し、動作が改善されたか確認してください。

デフラグを実施する

HDD内でデータが断片化して保存されていると、パソコンの動作が重くなる場合があります。

デフラグを実施し、HDD内のデータを整理してください。

なお、lenovoのパソコンでは、初期設定でデフラグを毎週自動で行うようになっています。

ここでは、手動でデフラグを実施する手順を解説します。

【デフラグを手動で実施する方法】

- 「スタート」をクリックし、「Windows管理ツール」を選択する。

- 「ドライブのデフラグと最適化」をクリック。

- デフラグを実行したいドライブを選択し、「最適化」をクリック。

- デフラグが完了したら「閉じる」をクリック。

参考:Windows 10でハードディスクのデフラグ(最適化)を行う方法 – Lenovo Support JP

デフラグの実施には時間がかかるケースがあります。ノートパソコンの場合は、充電コードを接続した状態で行うとよいでしょう。

ウィルススキャンを実施する

パソコンのウィルス感染が疑われる場合、すぐにウィルススキャンを実施してください。

万が一ウィルスに感染していた際は、画面表示に従って駆除を行いましょう。

放置しておくと自分のパソコンに被害が及ぶだけでなく、別のパソコンに感染させてしまったり、個人情報が流出したりする恐れがあります。

ウィルスが駆除できたら、パソコンの動作が改善されたか確認してください。

HDDの空き容量を増やす

HDDの空き容量不足も、パソコンの動作が重くなる原因の1つです。

不要なデータを削除したり、外部メディアに移動させたりするなどして空き容量を増やしましょう。

また、ディスククリーンアップを行い、HDD内の一時ファイルを削除するのもおすすめです。

【ディスククリーンアップを実施する方法】

- デスクトップでエクスプローラーを起動する。

- 画面左側の「PC」をクリック。

- ディスククリーンアップを実施するドライブを選択した状態で「管理」タブをクリックし、「クリーンアップ」を選択する。

- 「システムファイルのクリーンアップ」を選択する。

- 「削除するファイル」の中から削除したくない項目のチェックを外し、「OK」をクリック。

参考:Windows 10でディスククリーンアップを実行してディスクの空き領域を増やす方法 – Lenovo Support JP

実施後、HDDの空き容量が増えているか確認してください。

Windows Updateを実施する

Windows10の更新が行われていない場合、アップデートの準備によってパソコンの動作が重くなっていることがあります。

Windows Updateを実施し、Windows10を最新の状態へアップデートすることで動作改善が期待できます。

Windows Updateの実行には時間がかかるため、ノートパソコンの場合は電源に接続した状態で行いましょう。

システムの復元を実施する

システムの復元を実施し、パソコンを正常時の状態に戻すことで動作が改善する場合があります。

ただし、HDDの容量が128GB以下の場合はシステムの復元が実行できないことがあるため、事前に空き容量を増やしておきましょう。

システムの復元の実施手順は以下の通りです。

【システムの復元を実施する方法】

- 設定画面を開き、「システム」を選択する。

- 「詳細情報」をクリックし、「システムの保護」を選択する。

- 「システムの保護」タブを選択し、「システムの復元」をクリックする。

- システムの復元画面が表示されたら任意の復元ポイントを選択し、「影響を受けるプログラムの検出」をクリック。

- 「削除されるプログラムとドライバー」と「復元が見込まれるプログラムとドライバー」を確認し、問題がなければ「閉じる」をクリック。

- 「次へ」をクリック。

- 「復元ポイントの確認」が表示されたら「完了」をクリック。

- メッセージが表示されたら「はい」をクリック。

- システムの復元が完了したら「閉じる」をクリック。

参考:Windows 10でシステムの復元を使用してパソコンを以前の状態に戻す方法 – Lenovo Support JP

システムの復元後はパソコンを再起動し、動作が改善されたか確認してください。

メモリを増設する

パソコンで動画視聴やゲームをする場合や、容量の大きいソフトをインストールする場合、メモリが不足して動きが重くなることがあります。

メモリ不足を解消してパソコンの動作を改善するためには、メモリの増設も有効な手段です。

パソコンによって増設できるメモリの型番や容量が異なるため、事前にマニュアル等で確認しておきましょう。

参考:パソコンにメモリを増設する方法 – Lenovo Support SI

OSの再セットアップを行う

ここまで紹介した方法を試してもパソコンの動作が改善しない場合、OSの再セットアップを行うことをおすすめします。

再セットアップを行うとすべてのデータが消去されるため、必要なものがあればバックアップを取っておくとよいでしょう。

具体的な手順は以下の通りです。

【OSの再セットアップを行う方法】

- 設定画面を開き、「更新とセキュリティ」を選択する。

- 「回復」を選択し、「このPCを初期状態に戻す」の「開始する」をクリック。

- 「すべて削除する」を選択する。

- 「追加の設定」が表示されたら、「設定の変更」をクリック。

- 任意の設定を選択する。

- 「次へ」をクリック。

- 「このPCをリセットする準備ができました」が表示されたら、「リセット」をクリック。

- パソコンの再起動後、「このPCを初期状態に戻しています」や「Windowsをインストールしています」が表示されたらそのまま待機する。

- 再セットアップが完了したら、初期設定を行う。

参考:Windows 10でハードディスク内のデータから再セットアップを行う方法 – Lenovo Support JP

初期設定完了後、パソコンの動作が正常になっているか確認してください。

lenovoが重い時にアンインストールするソフト

lenovoのパソコンには、メーカー独自のソフトがプリインストールされています。

これらのソフトを使用していない場合、アンインストールすることでパソコンの動作改善が期待できます。

ただし、プログラム名に「Microsoft」「Windows」「 Driver」と表示されているものは、パソコンの動作に関わる重要なソフトです。

誤って削除してしまわないように気をつけましょう。

【アンインストールしても問題ないlenovoのソフト例】

| ソフト名 | ソフトの機能 |

|---|---|

| Lenovo Service Bridge | パソコンの型番や製造番号などを、サポートサイト上で自動的に判別するためのソフト。 |

| Lenovo Power Manager | バッテリーの消費を抑えるためのソフト。 |

| Lenovo Warranty Information | lenovoの保証規定を表示・印刷するためのソフト。 |

| Lenovo User Guide | パソコンのヘルプ・サポート情報が記載されたソフト。 |

| Lenovo System Update | ドライバーやソフトウェアの更新通知を行うソフト。 |

まとめ:lenovoのパソコンが重い時は設定やソフトの状況を確認してみよう

lenovoのパソコンが重い時は、HDDやメモリの容量の確認や、スタートアップアプリなどの設定を見直してください。

また、プリインストールされているソフトを使用しない場合は、アンインストールしてしまうのもおすすめです。

今回紹介した対処法を実施しても動作が改善されない場合は、よりスペックの高いパソコンへの買い替えも検討しましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

富士通のパソコンは購入しやすい価格帯のものから、高性能なパソコンもあり持っている方も多いのではないでしょうか?

しかし、使い続けているうちに「パソコンが重くなってきた」と感じることがあります。

できるならば重いパソコンを以前のように軽くして、快適に使用したいでしょう。

そこでこの記事では富士通のパソコンが重い原因と対処法についてご紹介いたします。

パソコンが重いと悩んでいる方必見です。

【この記事で分かること】

- 富士通のパソコンが重い原因

- 富士通のパソコンを高速化する方法

- 重くなった富士通のパソコンを軽くする方法

富士通のパソコンが重い原因とは?

富士通のパソコンが重いのは次の5が考えられます。

- バックグラウンドでソフトウェアが起動されている

- メモリの空き容量が少ない

- ハードディスクが壊れている

- ウイルスに感染している

- 最新のOSバージョンになっていない

重い原因を特定することで解決方法が分かるでしょう。

バックグラウンドでソフトウェアが起動されている

1つ目の原因はバックグラウンドでソフトウェアが起動されているためです。

「常駐アプリケーション」ともいわれるので、パソコン起動時と同時に動作するソフトウェアのことです。

電源を入れれば自動で立ち上げられるため便利な機能でもあるのですが、立ち上げるアプリが多ければ多いほど起動に時間がかかったり、動作が重くなったりします。

複数のソフトウェアをバックグラウンドで起動している場合は、できる限り減らしてみましょう。

メモリの空き容量が少ない

2つ目の原因はメモリの空き容量が少ないためです。

メモリの容量が少ないと、動作が遅くなかったり操作をしても反応しなかったりなどの不具合が発生します。

メモリはパソコンのデータ作成や作業情報を一時的に記録している場所であるため、容量が少なければ少ないほど動作が重くなります。

購入当時は動作が快適であったものの時間が立つにつれて重くなった場合は、メモリの空き容量が少なくなっている可能性が高いでしょう。

空き容量が少ない場合はメモリの増設、またはメモリの空き容量を増やすと改善されます。

ハードディスクが壊れている

3つ目の原因はハードディスクが壊れているためです。

ハードディスクから異音が流れている場合、故障している可能性が高いです。

また、ハードディスクもしくはSSDの容量が不足していると、一時期録ファイルの保存場所がなくなりパソコンが重くなる可能性が高くなります。

自分でHDDを交換する方法もありますが、初心者にはハードルが高いため外付けHDDもしくはクラウドに保存するのがおすすめです。

ウイルスに感染している

4つ目の原因はウイルスに感染しているためです。

ウイルスに感染していると、内部データを破損させたりさまざまな動作をされたりで動作が遅くなります。

怪しいサイトを開いたり、広告をクリックしたりするとそこからウイルス感染することがあるため、怪しいサイトにはクリックしないことが大事です。

また、共通の回線を使用しているときにウイルス感染すると、同じ回線を使っているパソコンにも広がるため気をつけましょう。

アプリケーションの動作条件を満たしていない

5つ目の原因はアプリケーションの動作条件を満たしていないためです。

自身の使用しているパソコンが使用するアプリケーションの要求スペックに満たしていない場合、データ処理が追いつかず処理が重くなります。

特にグラフィックがキレイなゲームや動画編集などは要求スペックが高く、満たさなければ固まってしまうことも珍しくはありません。

アプリケーションの動作条件を満たしていない場合は、新しいパソコンへ買い替えましょう。

重い富士通のパソコンを快適にする方法

富士通のパソコンを高速化する方法は次のとおりです。

- パソコンの再起動を試してみる

- 電源オプションの設定を変更する

- 視覚効果の調整を行う

- システム構成の変更を行う

- ハードディスクの空き容量を増やす

- ディスククリーンアップを実行する

- 周辺機器を取り外してみる

- ウイルスの駆除(感染している場合)

- My Cloudリモートアクセス設定Utilityを削除する

- アップデートナビを実行する

パソコンが重い方は上記の高速化する方法を試してみてください。

パソコンの再起動を試してみる

1つ目の方法がパソコンの再起動です。

パソコンの再起動によってトラブル時のメモリの状態が初期化され、動作の重さが改善されることがあります。

次の手順で再起動を行ってみてください。

- 「スタート」ボタンをクリック

- 「電源」ボタンをクリック

- 「再起動」をクリック

参照:富士通Q&A – [Windows 10] 電源を切る方法または再起動する方法を教えてください。 – FMVサポート : 富士通パソコン

電源オプションの設定を変更する

電源オプションの設定が「省電力」になっていると、消費電力を抑えようとパフォーマンスが低下します。

次の手順で電源プランを変更してみましょう。

- 「スタート」ボタンを右クリック

- 「電源オプション」をクリック

- 「設定」の項目で「電源とスリープ」が表示される

- 画面右、もしくは画面下の「電源の追加設定」をクリック

- 電源オプションが表示されたら「バランス(推奨)」をクリック

参照:富士通Q&A – [Windows 10] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

視覚効果の調整を行う

体感的な動作が遅いと感じる場合は、画面の表示に関するデザイン、視覚効果の調整を行いましょう。

次の手順で変更をしてください。

- 「スタート」ボタンを右クリックして「システム」をクリック

- 「設定」の「詳細設定」または「バージョン情報」が表示されるので、関連設定の「システムの詳細設定」または「システム情報」をクリック

- 「システムのプロパティ」が表示されたら「詳細設定」タブをクリック

- 「パフォーマンス」欄の「設定」ボタンをクリック

- 「パフォーマンスオプション」が表示されたら「視覚効果」タブをクリック

- 「パフォーマンスを優先する」を選択して「OK」ボタンをクリック

- 「システムのプロパティ」に戻り、「OK」ボタンをクリック

参照:富士通Q&A – [Windows 10] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

システム構成を確認する

次の手順でシステム構成を確認してみてください。

- 作業中のアプリケーションを終了し、作業中のファイルを保存する

- 「スタート」ボタンの右の検索欄にて「msconfig」と入力

- 「システム構成」または「System Configuration」をクリック

- 「システム構成」が表示されたら「ブート」タブをクリック

- 「詳細オプション」ボタンをクリック

- 「ブート詳細オプション」が表示されたら「最大メモリ」にチェックがないことを確認

チェックが入っている場合は、「最大メモリ」にチェックをする - 「OK」ボタンをクリック

- 「システム構成」に戻り「OK」ボタンをクリック

- 「システム構成の変更を有効にするには、再起動が必要な場合があります。」と表示されたら、「再起動」ボタンをクリックしてパソコンを再起動する

参照:富士通Q&A – [Windows 10] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

ハードディスクの空き容量を増やす

不要なフォルダーやファイルをパソコンから削除することで空き容量を増やすことができます。

なお、ごみ箱フォルダからも削除しないと容量は開かないため注意してください。

- タスクバーにある「エクスプローラー」をクリック

- 不要なファイルやフォルダが入っている場所をクリック

- 削除したいファイルやフォルダを右クリックして「削除」をクリック

- デスクトップの「ゴミ箱」を右クリックして、「ゴミ箱を空にする」をクリック

- 「完全に削除しますか?」と表示されたら「はい」をクリック

参照:富士通Q&A – [Windows 10] ハードディスクの空き容量を増やす方法を教えてください。 – FMVサポート : 富士通パソコン

ディスククリーンアップを実行する

ディスククリーンアップを実行することで、一時ファイルやインターネットキャッシュファイルなどの不要ファイルを削除して、ハードディスク内の空き容量を増やすことができます。

次の手順でディスククリーンアップを実行してみてください。(Windows11が対象)

- タスクバーの「エクスプローラー」アイコンをクリック

ないばいはスタートボタンを右クリックして、表示メニューからクリック - エクスプローラーが表示されたら「PC」をクリック

- 「ローカルディスク」をダブルクリック

- 画面右上の「…」をクリックして、さらに「クリーンアップ」をクリック

- 「ディスククリーンアップ」が表示されたら削除したいファイルをクリック

- 「OK」クリックして、「これらのファイルを完全に削除されますか?」が表示される

- 「ファイルの削除」をクリックして、メッセージが消えれば完

システムファイルのクリーンアップは定期的に行うことをおすすめします。

参照:富士通Q&A – [Windows 11] ディスククリーンアップでディスクの空き容量を増やす方法を教えてください。 – サポート : 富士通パソコン

周辺機器を取り外してみる

パソコンにプリンターやネットワークカードなどの周辺機器を接続していると、動作が遅く感じることがあります。

接続した周辺機器を全て取り外して動作が直るか確認しましょう。

もし改善されない場合はメモリやハードディスクの空き容量の少なさが考えられます。

改善した場合は、周辺機器を1つずつ接続してどの周辺機器が原因か特定してください。

もし機器が特定できた場合は該当の機器のドライバーを再インストールしてください。

参照:富士通Q&A – [Windows 10] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

ウイルスの駆除(感染している場合)

原因でも紹介したようにウイルスに感染していると動作が重くなります。

次のような症状が出ているとウイルス感染の可能性が高いです。

- シャットダウン・再起動に非常に時間がかかる

- 頻繁に固まる

- 画面上に大量のメッセージが表示される

- 身に覚えのないアプリやファイルがある

もしウイルスに感染してしまった場合はセキュリティソフトをアップデートし、これ以上拡散されないようにネットワークから切断してください。

さらにウイルスの特定をするためにコンピューター全体をスキャンし、セキュリティソフトの指示に従ってウイルスの駆除をしましょう。

My Cloudリモートアクセス設定Utilityを削除する

富士通のパソコンにはMy Cloudリモートアクセス設定Utilityが最初からインストールされていることがあります。こちらが有効になっていると動作が遅くなることがあるため、必要ないのであればアンインストールしてしまいましょう。

My cloudを使用していないのであれば、アンインストールしても特に問題はないでしょう。

アップデートナビを実行する

富士通のパソコンにはアップデートナビがあらかじめインストールされています。

パソコンにインストールされているソフトの状態を見てくれ更新を行ってくれるソフトです。

ソフトやドライバーが最新の状態になっていないと動作が重くなることがあるため、次の手順で更新をしましょう。

- 画面下の「スタート」ボタンをクリック

- アプリの一覧から「アップデートナビ」を選択

- アップデートナビの「更新項目」画面が表示されたら「ダウンロードページを開く」をクリックして更新する

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

デザイン性、機能性ともに高評価を得ているMac。

デザイン系の仕事をしている方はもちろんのこと、プログラミングなどをしている方では持っている方も多いのではないでしょうか?

そんなMacですが、「USBを差しても認識しない」というトラブルが発生している方がいるようです。

USBを差しても認識しないと外部ディスプレイに接続できなかったり、有線のマウスやキーボードが使用できなかったりするためとても困るでしょう。

そこでこの記事ではMacにUSBを差しても認識しない原因と対処法についてご紹介いたします。

【この記事で分かること】

- MacにUSBを差しても認識しない原因

- MacにUSBを差しても認識しない場合の対処方法

- 壊れたMacの処分方法

MacにUSBを差しても認識しない原因とは?

MacにUSBを差しても認識しない原因は、さまざまです。

主に次の3つが考えられます。

- USBメモリへ供給されている電力が足りない

- 外部ディスクにチェックが入っていない

- USB装置が壊れている

認識しない原因を特定して、対処方法を探りましょう。

USBメモリへ供給されている電力が足りない

USBメモリはパソコンのUSBポートから電力を得て、動作しています。

しかしパソコンのUSBポートに複数のデバイスが同時に接続されていることにより、各デバイスに電力が分散されてしまいます。

その結果、接続したUSBメモリに供給されている電力が足りなくなり、「認識されない」ということになるのです。

USBメモリのランプが点灯しない場合はこちらに該当します。

外部ディスクにチェックが入っていない

USBメモリのランプが点灯していて認識しているにも関わらず、デスクトップ画面上にアイコンが表示されないのは「外部ディスクにチェックが入っていない」のが原因です。

外部ディスクにチェックが入っていないと、USBメモリへ供給されている電源が十分でも画面上に表示されません。

USB装置が壊れている

USB装置が壊れているとパソコン側に問題がなくとも認識されません。

そのためUSB装置が壊れていないか、ゴミなどがあり認識されにくい状態ではないかなど確認をしてみてください。

他のUSB装置は反応するものの、特定のUSB装置にだけ反応しない場合は壊れている可能性が高いです。

参照:MacでUSB装置が動作しない場合 – Apple サポート (日本)

ソフトウェアが最新版になっていない

装置用のソフトウェアに最新版がインストールされているか確認してみてください。

アップデートがされているかどうかは製造元のWebサイトを参照してください。

参照:MacでUSB装置が動作しない場合 – Apple サポート (日本)

接続が認識されているか確認する方法

USBメモリが認識されているかは次の手順で確認できます。

- デスクトップの左上のバーにある「リンゴマーク」をクリック

- 「このMac」についてを選択

- 「システムレポート」をクリックして、ハードウェアの情報を表示

- 「USB」の項目を選択して、接続したUSBメモリが表示されているか確認

もし表示されていない場合は、次の対処方法を行いましょう。

MacにUSBを差しても認識しない場合の対処方法

MacにUSBを差しても認識されない場合は次の対処方法を行ってみてください。

- USB製品を一旦全て取り外す

- ディスクユーティリティに認識があるか確認をする

- 外部ディスクにチェックを入れる

- ウイルスソフトや監視系ツールを停止する

- 他のパソコンにUSBを差す

それぞれの対処方法を詳しく見てみましょう。

USB製品を一旦全て取り外す

前述で述べたように、USBメモリはパソコンのUSBポートから電源を供給して動作しています。十分な電力が供給されているかは、USBメモリのランプが点灯しているかを見ることで確認できます。

もし点灯していない場合は接続されているUSB製品を一旦全て取り外して、特定のUSBメモリだけを接続して点灯するか確認してみてください。

もしランプが点灯しない場合は、USBメモリ本体が壊れている可能性があります。

他のUSB製品を差してもランプが点灯しない場合はUSBポートが破損している可能性が高いでしょう。

参照:パソコンに接続しても、認識しないのですが?【Mac OS】 | IODATA アイ・オー・データ機器

ディスクユーティリティに認識があるか確認をする

Mac OS X 10.x.xの場合は、ディスクユーティリティに認識があるか確認をしましょう。

次の手順で確認ができます。

- 使用しているUSBメモリーをパソコンに接続する

- 画面左上の「移動」から「ユーティリティ」をクリックする

- 「ディスクユーティリティ」をダブルクリックする

- 接続したUSBメモリーが画面左側に表示されていることを確認する

以上で完了です。

参照:パソコンに接続しても、認識しないのですが?【Mac OS】 | IODATA アイ・オー・データ機器

外部ディスクにチェックを入れる

外部ディスクにチェックが入っていないと、USB装置が動作しません。

次の方法で外部ディスクにチェックを入れてください。

- メニューバーの「Finder」をクリック

- 「環境設定」が開けたら「一般」へクリック

- 「外部ディスク」にチェックが入っていない場合はチェックをする

- チェックを入れたら改めてUSBメモリを差し直してみる

それでも認識されない場合は、Macを再起動して改めて差し直してみてください。

ウイルスソフトや監視系ツールを停止する

ウイルスソフトや監視系ツールを導入している場合は、それらがUSBメモリを阻害しているかの牛があります。

パソコンに常駐するソフトウェアを一旦停止し、再度接続しなおしてみてください。

(ソフトウェアの停止方法はお使いのソフトウェアメーカーより確認してください。)

ウイルスソフトなどを停止させてUSBを差し直してみた後は、ウイルス感染しないようにすぐにツールを再稼働させましょう。

参照:パソコンに接続しても、認識しないのですが?【Mac OS】 | IODATA アイ・オー・データ機器

他のパソコンにUSBを差す

パソコン本体の故障が考えられない場合は、USBメモリが壊れている可能性があります。

USBメモリが破損していない場合は、他のパソコンにUSBメモリを差したときに問題なく認識します。

しかしUSBメモリが反応しないようであれば、パソコンではなくUSBメモリが壊れていると考えられるでしょう。

その際は新しいUSBメモリを購入してください。

PRAMのリセット

PRAMには音量や画面解像度、選択されている起動ディスクといった情報が記憶されています。

そのため、音量や画面に以上が生じた場合は、PRAMのリセットで改善される可能性があります。

PRAMのリセット方法は、次の手順のとおりです。

- MacBookの電源を切る

- 電源を入れて「Optionキー」「Commandキー」「Pキー」「Rキー」を20秒間押し続ける

- 2回目の起動音、もしくは2回目のAppleロゴが表示されたらキーを離す

- Macが再起動したら完了

なお、PRAMのリセットによって、環境設定とシステム設定が変更されることがあります。

設定を復元するためには「システム環境設定」から行いましょう。

セーフモードで起動

セーフモードとは、必要最低限のシステムのみを用いて起動させる方法です。

不要なソフトウェアが読み込まれなくなるため、パソコンへの負担が軽くなり、USBを認識できるかもしれません。

なお、セーフモードでの起動方法は、intelプロセッサとAppleシリコンで異なります。

intelプロセッサの場合は、下記のとおりです。

- Macを起動後、Shiftキーを押したままにする

- ログインウィンドウが表示されたらShiftキーから指を離して、Macにログインする

もう一度ログインするように求められる場合がありますが、ログイン後のメニューバーに「セーフブート」と表示されれば完了です。

Appleシリコンでセーフモードを行う場合は、下記のとおりです。

- Macで左上のAppleメニューをクリックし、「システム終了」を選択する

Macのシステムが完全に終了すると、Touch Barを含む全てのランプが消える - Macの電源ボタンを「起動オプションを読み込み中」と表示されるまで押し続ける

- ボリュームを選択

- Shiftキーを押したままにして、「セーフモードで続ける」をクリック

4番まで行うと、コンピューターは自動的に再起動されます。

そしてログインウィンドウが表示後、メニューバーに「セーフブート」と表示されれば完了です。

OSをアップデート

OSを最新バージョンにアップデートすることによって、改善される可能性があります。

OSのアップデート方法は、下記のとおりです。

- 左上のAppleメニューから「システム環境設定」をクリック

- 「ソフトウェア・アップデート」をクリック

- 「今すぐアップグレード」をクリック

以上で完了です。

他のプログラムも更新する場合は、「すべてアップデート」を選択してください。

SMCのリセット

SMCと呼ばれる「システム管理コントローラー」をリセットすることによって、USBを認識する可能性があります。

ただし、SMCのリセットを行えるのは、intelプロセッサを搭載したMacのみです。

さらにintelプロセッサのなかでも、T2セキュリティチップを搭載しているか、していないかでも異なります。

T2セキュリティチップを搭載している場合は、下記の手順でSMCのリセットを行ってください。

- Macの電源を落とす

- 電源ボタンを10秒以上押して離す

- 電源ボタンを離してから数秒経過したら、電源ボタンを押して電源を入れる

それでもUSBが認識されない場合は、次の手順を行います。

- Macの電源を落とす

- 「controlキー」+「option(Alt)キー」+「shiftキー」+「電源キー」を7秒ほど長押しする

- さらに7秒ほど長押しをして、指を離す

- 数秒経過した後に、電源ボタンを押して電源を入れる

参照:Mac の SMC をリセットする – Apple サポート (日本)

T2セキュリティチップを搭載したデスクトップの場合は、下記の手順で行います。

- Macをシステム終了して、電源コードを外す

- 15秒ほど待って、電源コードを接続し直す

- 5秒ほど待ってから、電源ボタンを押してMacの電源を入れる

T2セキュリティチップを搭載していないノートパソコンの場合は、下記の手順でSMCのリセットを行ってください。

- Macの電源を落とす

- 「controlキー」+「option(Alt)キー」+「shiftキー」+「電源キー」を10秒ほど押し続ける

- すべてのキーから指を離して、電源ボタンを押してMacを起動する

T2セキュリティチップを搭載していないデスクトップパソコンの場合は、下記の手順でSMCのリセットを行います。

- Macをシステム終了して、電源コードを外す

- 15秒ほど待って、電源コードを接続し直す

- 5秒待ち、電源ボタンを押してMacの電源を入れる

参照:Mac の SMC をリセットする – Apple サポート (日本)

それでもUSBが認識しない場合は

それでもUSBが認識しない場合は、下記の2つが原因だと考えられます。

- 使用回数の上限

- USBの寿命

ここでは、それぞれの原因を詳しくみていきましょう。

使用回数の上限

USBメモリは、使用回数の上限があります。

| SLC | 約10万回 |

| MLC | 約1〜3万回 |

| TLC | 5,000回程度 |

使用回数の上限が多ければ多いほど、価格も高価になっていきます。

もしもUSBメモリの書き換えができなくなった場合は、使用回数の上限に達している可能性があります。

USBの寿命

USBメモリの寿命は平均で3年程度といわれています。

品質が良いUSBメモリであれば、10年以上持つこともあるものの、基本的には3年が目安です。

そのため、もしもUSBが認識されない場合は、すでに寿命を迎えている可能性があります。

認識しないUSBのデータを復元する方法

認識しないUSBのデータを復元する方法として、ソフトを利用することが挙げられます。

「Recoverit」(リカバリット)を利用すれば、USBに保存されているデータを取り出すことが可能です。

もしも認識しないUSBに重要なデータが保存されている場合は、データ復元のツールを利用してみましょう。

まとめ:MacにUSBを接続しても反応しない場合は壊れている可能性大

この記事ではMacにUSBを接続しても認識しないときの原因と対処方法についてご紹介しました。

USBメモリが新品あるいは他のパソコンでは反応する場合、Macの不具合が考えられます。

AppleCareに加入をしていたり、正規ルートで購入して一定期間内であれば無料で修理可能なことがありますが、それ以外では費用がかかってしまいます。

そのため新しいパソコンを購入するのがおすすめです。

なお、MacはAppleで破棄できるものの、一定期間前に購入した製品やPCリサイクルシールを払わなければ費用が発生してしまいます。

パソコン廃棄.comならば、データ消去から廃棄まで全て無料で行い即日で廃棄が完了します。

ダンボールに入れて送るだけですので、なるべく手間なく処分したい方はパソコン廃棄.comへ依頼してみてください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

「購入したばかりのDellのパソコンの動きが遅い」

「今まで普通に使えていたのに、急に動作が重くなった」

Dellのパソコンを使っていて、こんな場面に遭遇したことはありませんでしょうか?

パソコンの動作が遅いという現象は、非常にストレスが溜まるもの。

時間の無駄ですし、精神的にもよろしくありません。

一刻も早く、症状を改善させるべきでしょう。

そこでこの記事では、Dellのパソコンが遅くなってしまう原因や、動作を軽くするための対処法について解説していきます。

【この記事でわかること】

- 購入直後のDell製パソコンが遅い原因

- ある程度使用したDell製パソコンが遅い原因

- Dellのパソコンの動作を軽くするための対処法

購入直後のDell製パソコンが遅い原因

買ったばかりのDellパソコンの動きが遅い場合は、主に以下の4つのうちのいずれかが原因であることが多いです。

アップデートが完了していない

パソコン購入後の初回利用時には、様々なセットアップが必要となります。

セットアップが完了した後も、Windows Updateをはじめとした利用可能なアップデートが自動で行われます。

アップデート処理は大量のメモリを必要とすることが多く、アップデート中はどうしても動きが重くなってしまいます。

従って、初回利用時のみしばらくの間動作が重いことがありますので、購入初日は様子を見るようにしてください。

ただし購入翌日以降も動きが重いようならば、アップデートが原因である可能性はほぼ無くなります。

スペック不足

購入したDellパソコンのスペックがもともと低ければ、使用開始直後から動作の重さを感じることがあります。

以前まで高スペックのパソコンを使っていたような場合は、特に重く感じるでしょう。

価格の安いパソコンの場合、CPUの性能が低かったりメモリが少なかったりするため、どうしても処理が遅くなってしまいます。

購入したDellパソコンのスペックと、それまで使っていたパソコンのスペックとを比較し、明らかにスペックが劣っているようならば、スペック不足が原因である可能性が高くなります。

この場合は故障ではないため、「こういうものだ」と受け入れて使い続けるか、CPUのオーバークロックやメモリ増設を行ってパソコンの性能を上げるしかありません。

プリインストール済みのソフトが多い

プリインストールとは、自分でインストールするのではなく、購入した時点ですでにソフトウェアがインストールされている状態のことです。

代表的なプリインストールソフトとして、Microsoftの「Office」やブラウザ、動画閲覧ソフトなどがあります。

プリインストール済みのソフトの多くは、パソコンを使う上で必須のソフトや、あると便利なソフトばかりなのですが、中には不要なソフトも存在します。

パソコンのスペックがあまり高くない場合、不要なプリインストリーズ済みソフトが多いと動作に影響を及ぼしてしまう可能性があるので、アンインストールしてしまった方が良いでしょう。

コントロールパネルでインストール済みのソフトを確認し、不要なソフトをアンインストールする方法は以下の通りです。

- タスクバー(画面下部の帯)の検索フォームに「コントロールパネル」と入力

- コントロールパネルアプリが表示されるのでクリックする

- 「プログラム」の項目にある「プログラムのアンインストール」をクリックする

- インストールされているソフトが一覧表示されているので、不要なソフトがあれば右クリックして「アンインストール」をクリックする

なお、必要か不要か判断できないソフトについては、安易にアンインストールせず、本当に外してしまっていいソフトなのかどうかをネットなどで確認するようにしてください。

中には、システムに関するソフトもあり、間違ってアンインストールすることで不具合が発生するようになってしまう場合もあるため注意が必要です。

初期不良

どのメーカーも、細心の注意を払いながら商品の製造を行っていると思われますが、精密な機械である以上どうしても一定の割合で初期不良が発生してしまいます。

初期不良とは、いわゆる「不良品」のことで、製造過程でのミスや輸送時の事故などにより、販売されている段階から不具合を抱えている状態のことです。

特に思い当たる節もないのに、購入直後のDellパソコンの動作がずっと重いようならば初期不良の可能性が高くなりますので、Dellのサポートに連絡をしてください。

初期不良である場合は、無償で対応してくれます。

参考:お問合わせ先一覧(電話・メール・チャット・店頭) | Dell 日本

ある程度使用したDell製パソコンが遅い原因

数か月~数年というスパンで使ってきたDellパソコンの動作が遅くなってしまう原因は、以下のようなものが考えられます。

経年劣化

パソコンなどの電化製品は、使用すればするほど劣化していきます。

経年劣化によってパソコンが重くなる原因は、主にHDDやSSDの劣化によって処理速度が遅くなることです。

HDDなら大体3~4年、SSDなら約5年で寿命を迎えますので、これくらいの年数に渡って使用しているパソコンは、経年劣化が原因である可能性が高いです。

また、電源ユニットやマザーボードなど、その他のハードウェアの劣化もパソコンを重くする原因となります。

排熱がうまくいっていない

冷却ファンによる排熱がうまくいっていないと、パソコン本体に熱がこもってしまうことがあります。

パソコンは熱に弱いため、一定以上の温度まで上がってしまうと処理能力に影響が出てしまいます。

冷却ファンがうまく機能しなくなる理由の多くは「ホコリ」です。

ファンの掃除をまったく行わなかったり、常にホコリっぽい場所でパソコンを使用しているような場合は要注意です。

インストールしているソフトが多すぎる

ソフトをインストールすればするほど容量が必要となるため、パソコンはどんどん重くなっていきます。

大容量でスペックも高いパソコンならばあまり気にする必要はありませんが、場合によってはソフトをインストールしすぎていることが原因となって動作が遅くなることもあるので気を付けてください。

スペックに見合わないソフトの使用

パソコンが年々進化しているのと同様に、ソフトの方もどんどん進化し、高性能なものが登場しています。

性能が上がれば、当然使用する領域も多くなるため、スペックの低い古いパソコンで最新のソフトを利用しようとすると、スペック不足に陥り動作が重くなってしまうことがあります。

データの断片化

データを保存する際、通常は一つのデータを同じ領域に格納する処理を行うのですが、長年の使用によってまとまった空き領域がなくなってくると、一つのデータを細分化していろいろな場所に格納するようになります。

こうした現象を「データの断片化」と呼びます。

そしていざデータが必要になった時には、バラバラに散ったデータを読み込むための処理を行うというわけです。

当然、散ったデータを探すのには時間がかかるため、処理速度の重さに関係してきます。

ハードウェア障害

CPUやメモリ、グラフィックボードといったハードウェアに何らかの障害や故障が発生すると、パソコン本来のスペックを維持できなくなり、動作が重くなってしまうことがあります。

経年劣化によって発生する障害が多いのですが、湿度の高い部屋でパソコンを使い続けるなど、使用方法に問題がある場合も障害発生の要因となってしまいます。

ウイルス感染

ウイルス感染による影響は様々ですが、パソコンの動作を遅くするという現象も起こり得ます。

怪しげな海外サイトを訪問したり、送り主不明のメールに添付されたファイルをダウンロードしたりするとウイルス感染のリスクが高まるので、こうした行為は避けるべきでしょう。

Dellのパソコンの動作を軽くするための対処法

Dellパソコンの動作が遅くなってしまっても、以下のような対処法を実践することによって動きが改善する場合があります。

是非、一つずつ試してみてください。

再起動

一時的なシステムトラブルで動作が遅くなっている場合を考慮し、一度再起動を試してください。

軽微なトラブルであれば、再起動するだけで解決することもあります。

ただし、再起動を何度も繰り返す行為はNGです。

1回か2回試して症状の改善がなければ、それ以上の再起動は症状の悪化を招く可能性もあるので避けてください。

ホコリの除去

冷却ファンにホコリが大量にこびりついていることで排熱がうまくいかず、処理スピードに悪影響を及ぼしている可能性があります。

ファンを確認し、ホコリが付着しているようならば除去するようにしてください。

ファンの掃除をする際は、ウェットティッシュや濡れた布といった湿気を含むものを使用しないよう注意が必要です。

湿気は精密機械にとって大敵ですので、必ず清潔な乾いた布を使用するようにしてください。

不要なソフトや重いソフトをアンインストール

コントロールパネルからインストール済みソフトの一覧を確認し、「サイズ」の大きいソフトで使用していないものがあればアンインストールした方が良いです。

サイズに関わらず、年賀状ソフトなど、普段使うことのないソフトがあるようならば極力外してしまいましょう。

外せば外すほど、パソコンは軽くなっていきます。

ただし、闇雲にアンインストールしてしまうのではなく、本当に外してしまっていいソフトなのかどうかを一度ネットなどで確認するようにしてください。

システムに関するソフトの場合、削除してしまうとパソコンに不具合が発生してしまう可能性がありますので。

SupportAssistで自動化ツールを実行

Dellパソコンには、「SupportAssistツール」というものが搭載されています。

これは、パソコンの状態がどうなっているのかを診断できるツールとなっています。

もしインストールされていない場合は、下記の公式サイトからダウンロードすることができます。

参考:家庭用PC向けSupportAssist | Dell

SupportAssistツールの使用方法は以下の通りです。

- 「Windowsキー」と「q」キーを同時に押す

- 検索ボックスに「Support Assist」と入力する

- 「今すぐ開始(Start Now)」をクリックする

- 一つずつテストが実行され、結果と推奨アクションが表示される

推奨されたアクションがあれば、それらを実行することで処理速度改善に繋がることがあります。

ハードウェア診断テストの実行

ハードウェアの不具合が原因で遅くなっているのかどうかを確かめるためには、「ハードウェア診断テスト」が有効です。

ハードウェア診断テストを実行することで、ハードウェア関連の問題を特定して問題を解決できることがあります。

ハードウェア診断テストの手順は以下の通りです。

- 再起動する

- Dellのロゴが表示されたら、すぐにF12キーを押す

- 「One-time Boot Menu」が表示されるので、矢印キーを使って「Diagnostics」を選択してからEnterキーを押す

- 画面に表示される指示に従って回答していく

もし診断テストでエラーが出た場合は、エラーコードをメモしてからDellのテクニカルサポートへ連絡するようにしてください。

デフラグ

長年使用したパソコンの場合、ファイルの断片化が起こっている可能性が高いです。

こういったケースで有効なのが「デフラグ」です。

デフラグによって断片化を解消することができれば、処理速度向上が期待できます。

デフラグの方法は以下の通りです。

- スタートボタンの横にある検索ボックスに「デフラグ」と入力してENTERキーを押す

- 検索結果にある「ドライブのデフラグと最適化」をクリック

- 最適化を実行するドライブを選択し、「最適化」をクリック

参考:Windows 10 PC を最適化する | Microsoft

Windowsの「システムの復元」機能を利用

ある時から急にパソコンが遅くなってしまった、というケースでは、システムの復元が有効です。

システムの復元が成功すると、動作が遅くなる前の状態に戻すことができます。

動作が遅くなる前に復元ポイントが作成されていないと使えない方法なのですが、Windowsが自動で適切な復元ポイントを作成してくれていることが多いので、是非試してみてください。

手順は以下の通りです。

- 検索ボックスに「設定」と入力し、設定アプリをクリックする

- 設定画面が表示されるので、「システム」をクリック

- システム画面左側のメニューにある「詳細情報」をクリック

- 詳細情報画面右側にある「関連設定」の部分から「システムの保護」をクリック

- 「システムのプロパティ」が表示されるので、システムの保護タブをクリック

- 「システムの復元」をクリック

- システムの復元ダイアログが立ち上がるので、「次へ」をクリック

- 復元ポイントが一覧表示されるので、戻したいポイントを選択してから「影響を受けるプログラムの検出」をクリック

- 削除されては困るプログラムやドライバーがないことを確認してから、「閉じる」をクリック(削除されては困るものがあった場合は、メモしておき、システムの復元後に再インストールする)

- 復元ポイント一覧画面に戻るので、戻したいポイントが選択されていることを確認してから「次へ」をクリック

- 復元ポイントの確認画面が表示されるので、問題なければ「完了」をクリック

- システムの復元を行ってもよいかの最終確認メッセージが出るので、「はい」をクリック

- 「システムの復元の準備をしています…」というメッセージが表示されるので、復元が完了するまで待つ

- 復元が完了すると、自動で再起動される

- パソコンが立ち上がればシステムの復元完了

また、コントロールパネルから実行する方法もあります。

手順は以下の通りです。

- 検索ボックスに「コントロールパネル」と入力

- 検索結果からコントロールパネルを選択してクリック

- 「回復 ⇒ システムの復元」と進む

- 復元ポイントを選択し、「次へ」をクリック

- 表示内容に問題がなければ「完了」をクリック

セキュリティソフトによるウイルスチェックと駆除

ウイルス感染がパソコンの動作を遅くしている可能性もありますので、心当たりがある場合は、セキュリティソフトを入れてスキャンをしてみてください。

ウイルスが発見されて駆除されれば、動作に改善があるかもしれません。

OSの再インストール

何をやっても動作の遅さが改善されない場合は、OSの再インストールという手段があります。

何らかのシステムトラブルが発生している場合は、OSの再インストールは非常に有効な対処法となります。

以下にて、個人データに影響せずシステムだけをリフレッシュする方法を紹介します。

- 「スタートボタン」をクリックして、「リセット」と入力する

- 「Reset this PC (System Setting)」、もしくは「このPCをリセットする(システム設定)」を選択する

- 「Reset this PC(このPCをリセットする)」の下で、「開始する」を選択する

- 「Keep my files(ユーザーファイルを保持する)」オプションを選択する

- リフレッシュ完了後に再インストールが必要となるアプリやドライバがあれば、メモしておく

- 画面の指示に従い、リフレッシュ(OSの再インストール)を開始する

- 完了するまで待つ

- 完了後、自動で再起動が行われる

なお、OSの再インストール作業が完了するまで時間がかかることもあるので、上記「7.」の間はパソコンを操作しないようにしてください。

参考:デル製コンピュータでWindows 10をリセットまたは再インストールする

まとめ:経年劣化でなければ多くの対処法が存在する

以上、Dellパソコンが遅くなってしまった時の対処法についてでした。

経年劣化などの物理的な故障や障害でなければ、これまで紹介してきた方法で動作スピードが改善する可能性が高いです。

特にOSの再インストールは、時間こそかかるもののシステムファイルがリフレッシュされるため、トラブルが解消されて動作が軽くなることにかなり期待できます。

なお、ハードウェアの物理的な故障や障害の場合は、業者に依頼して修理するか、パソコンを買い替えるしかありません。

もしパソコンを買い替える際は、現在使っているパソコンが不要になるかと思われますが、そんな時は「パソコン廃棄.com」の利用が便利です。

「パソコン廃棄.com」ならば、費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。

ただ壊れたパソコンを梱包して送付するだけで、無料廃棄が完了します。

送られてきたパソコンのデータ消去も、責任を持って行わせていただきますので、セキュリティ的にも安心です。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

「いつものようにタブレットを使おうとしたところ、不意にフリーズして一切操作できなくなった」

「最近よくフリーズするようになってしまった」

こういった悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。

どこか故障したのか、もしくはタブレットが寿命を迎えてしまったのか。

そんな不安が頭をよぎると思いますが、必ずしもそうとは限りません。

ちょっとした対策を施すだけで、症状が改善することもあります。

そこでこの記事では、タブレットがフリーズしてしまう原因や、フリーズしてしまった時の対処法を中心に解説していきます。

【この記事でわかること】

- タブレットがフリーズしてしまう原因

- タブレットがフリーズした時の対処法

- 有料サポートサービスに入るべきか

タブレットがフリーズしてしまう原因

タブレットは、主に以下のようなことが原因でフリーズしてしまいます。

- タブレット本体の経年劣化

- タブレットのスペックが低い

- 常駐アプリが多い

- キャッシュデータが溜まっている

- システムトラブル

- 熱暴走

- ウイルス感染

タブレット本体の経年劣化

タブレットというものは、通常使用の範囲でもそんなに長く使えるものではありません。

大体2~3年くらいが寿命だとされています。

そのため、2~3年使用したタブレットには様々な不具合が発生しやすくなります。

ある程度の年数使用したタブレットがフリーズするようになった場合は、経年劣化が原因であることも多いです。

この場合には個人でできる対処法はなく、業者に依頼して劣化しているパーツを交換してもらうか、タブレット本体を買い替えるしかありません。

【タブレットの平均寿命は?】寿命が近づいた時の症状や延命方法を紹介>>

タブレットのスペックが低い

パソコンやスマートフォン同様、タブレットも年々進化しており、どんどんスペックが向上しています。

そしてアプリについても、本体側のスペック向上に合わせ、容量を必要とする高性能なものが多数登場しています。

従って、古いタブレットを使用している場合は、最新アプリの性能にタブレットのスペックが追いついておらず、正常に動作させることができずにフリーズしてしまうということがあります。

常駐アプリが多い

常駐アプリとは、特になんの操作をしていなくてもバックグラウンドで動いているアプリのことを指します。

以下のようなアプリが、常駐アプリと呼ばれるものになります。

- Googleマップ

- メッセンジャー系アプリ

- 辞書アプリ

普段あまり使わないような常駐アプリが多く入っていると、タブレットのメモリが不足してしまい、フリーズしてしまうことがあります。

人間に例えると、忙しすぎてキャパオーバーとなってしまい倒れて動けなくなる、というイメージです。

キャッシュデータが溜まっている

キャッシュデータとは、処理を高速化するため一時的に保存されたデータのことです。

キャッシュがあることで、データの在り処をシステムが都度都度探しに行く必要がなくなり、アプリの表示や動作が速くなります。

そんな便利なキャッシュデータですが、あまりに溜まりすぎるとタブレット内のメモリ容量を圧迫してしまい、タブレットの処理能力を落ちてしまうことがあります。

処理能力が落ちれば、当然フリーズを誘発しやすくなります。

システムトラブル

何らかの原因でシステム的な不具合が発生すると、タブレットのフリーズに繋がってしまうことがあります。

システムトラブルはあらゆることが原因で起こるため、原因を特定するのは難しいです。

熱暴走

タブレット本体の温度が上がりすぎると、システムが正常に機能しなくなってしまい、フリーズしてしまうことがあります。

以下のような場合に、熱暴走を起こしてしまう危険性があります。

- 長時間重いアプリを使い続ける

- 閉め切られた暑い部屋でタブレットを使用する

- 真夏の車内にタブレットを放置する

- 直射日光の当たる場所にタブレットを放置する

- 劣化したバッテリーを使っている

ウイルス感染

パソコンだけでなく、タブレットやスマホも、ネットに繋がっている以上ウイルスに感染する可能性があります。

特に、怪しい海外サイトを訪問したり、見知らぬ相手からのメールに添付されていたファイルをダウンロードしたりすると、感染リスクが高まります。

ウイルス感染したタブレットは、様々な不具合が発生するようになってしまいます。

フリーズも、その症状の一つです。

タブレットがフリーズした時の対処法

タブレットがフリーズしてしまった場合は、以下のような対処法を試してみてください。

強制的に電源を落とす

タブレットがフリーズして一切操作できなくなってしまった場合は、強制的に電源を落としてから、再度起動させてみましょう。

強制的に電源を落とす方法は、メーカーやモデルによって異なります。

例として、iPadがフリーズしてしまった場合の強制終了方法について紹介します。

【ホームボタン非搭載モデルの場合】

- トップボタンから近い方の音量調節ボタンを押してからすぐに放す

- トップボタンから遠い方の音量調節ボタンを押してからすぐに放す

- デバイスが再起動するまでトップボタンを押し続ける

- 再起動されない場合は、1時間ほど充電してから再びトップボタンを押し続ける

【ホームボタン搭載モデルの場合】

- ホームボタンとトップボタンを同時に長押しし、Appleのロゴが表示されるまで待つ

- 起動しない場合は、1時間ほど充電してから再びホームボタンとトップボタンを押し続ける

その他のメーカーのタブレットも、強制的に電源を落とすことができます。

メーカーやモデルによって手順が異なりますので、お使いのタブレットのメーカー公式サイトにて手順を確認してください。

主要メーカーのタブレットにおける、強制的に電源を落とす方法についての公式ページをいくつか掲載します。

■Microsoftのタブレットの場合

参考:Surface を強制的にシャットダウンし、再起動する

■SONYのタブレット場合

参考:【Tablet豆知識】アプリケーションが固まって動かない |タブレット|ソニー

■レノボのタブレットの場合

参考:システムがフリーズしたり、反応が鈍い時の解決策 – スマートフォン/タブレット

重いアプリを削除する

アプリの中には、やたらとメモリを必要とするものがあったり、タブレットのスペックに見合わない重いアプリがあったりします。

使用中に「毎回動作が遅い」と感じるような重いアプリはフリーズの原因となりますので、よほど重要なものでない限りは削除してしまった方が良いでしょう。

タブレットが重い原因と対処法11選!最適化や初期化の方法を解説>>

常駐アプリを終了する

常駐アプリの数が多いとフリーズに繋がることがあるので、不要な常駐アプリは外しておきましょう。

常駐アプリは、設定アプリから確認することができます。

例えばiOSならば、「設定 ⇒ バッテリー」と進むことで、バッテリーを消費しているアプリが一覧で表示されます。

その中に見覚えのないアプリや、現在使用していないアプリの名前があれば、それが常駐アプリとなります。

ただし必要な常駐アプリも存在するため、終了する前に「それがどういったアプリなのか」「終了させても問題はないのか」をネットで検索してみて、問題ないようならば終了する、という流れで行ってください。

キャッシュデータのクリア

キャッシュデータが溜まりすぎたことが原因でフリーズする可能性もありますので、一度キャッシュのクリアを試してみてください。

キャッシュデータのクリア方法は、アプリによってばらばらです。

ここでは一例として、ブラウザアプリのキャッシュクリア方法を紹介します。

iOSの場合

- 設定アプリを開く

- ブラウザアプリである「Safari」をタップする

- 「履歴とWebサイトデータを消去」をタップする

Androidの場合

- ブラウザアプリである「Chrome」を開く

- 画面右上の「その他のアイコン」の「その他」をタップする

- 「履歴⇒閲覧データを削除」の順にタップする

- 「全期間」を選択する

- 「Cookieとサイトデータ」と「キャッシュされた画像とファイル」の横にあるチェックボックスをオンにする

- 「データの消去」をタップする

本体を冷却する

タブレット本体の温度が異常に高くなっているようならば、熱暴走によってフリーズしやすくなっている可能性を考慮し、風通しのいい涼しい場所にしばらく放置してください。

タブレットを触ってみて、充分に温度が下がったと判断してから使用するようにしましょう。

なお、急いで冷やしたいからといって、冷蔵庫に入れて冷やすのはNGです。

湿気によって故障してしまう危険がありますので。

OSのアップデート

タブレット使用中にたびたびフリーズするようならば、システム的に不安定になっている可能性もあります。

そうしたシステム的な不具合を解消するため、一度OSのアップデートを行ってみてください。

なお万全を期す場合は、念のためアップデート前にバックアップを取っておきましょう。

各OSのアップデート手順は以下の通りです。

iOSのアップデート

- タブレットをネットに繋がった状態にしておく

- 「設定」⇒「一般」⇒「ソフトウェア・アップデート」の順にタップする(2つのオプションが提示された場合は、インストールしたい方を選択)

- 「今すぐインストール」をタップする(「ダウンロードとインストール」が表示される場合は、まずダウンロードを行ってから「今すぐインストール」をタップ)

なお、ワイヤレスでのアップデート時に容量が不足している場合は、アプリを一時的に削除してもよいかどうかの確認メッセージが表示されることがあります。

この場合は「続ける」をタップし、アプリを一旦削除してください。

削除されたアプリは、アップデートが終わった後に自動的に再インストールされます。

参考:iPhone、iPad、iPod touch をアップデートする

Androidのアップデート

- タブレットをネットに繋がった状態にしておく

- 設定アプリを開く

- 「システム」⇒「システムアップデート」の順にタップする

- 「Androidバージョン」と「Androidセキュリティ アップデート」を確認し、最新のAndroidアップデートを入手する

- 通知が届くので、その通知を開いてアップデートの操作をタップする

セキュリティソフトを入れる

セキュリティソフトなしの状態で、怪しげなサイトを訪問したり送り主不明の添付ファイルをダウンロードしたりした場合は、コンピュータ・ウイルスに感染してしまったことがフリーズの原因かもしれません。

すぐにセキュリティソフトをインストールし、ウイルスの駆除を実行してください。

セキュリティソフトは、「GooglePlayストア」などで簡単に入手することができますので、早急に導入してタブレットを安全な状態にしておくべきです。

キャリアのタブレットならばサポートサービスに入っておくべき

「NTT ドコモ」・「au」・「ソフトバンク」といったキャリアによるタブレットの場合は、手厚いサポートを受けられる有料サービスが用意されています。(加入タイミングはタブレット購入時)

例えばiPadの場合ならば、「AppleCare+ for iPad」というサービスがそれに該当します。

ほとんどの場合、タブレット購入後1年間は無料保証期間となっており、故障に対して無償で対応してくれます。

しかし、水没や落下など、故障の原因がユーザーの過失によるものである場合には無料保証の対象とはなりません。

そういった事態に備えてAppleCare+ for iPadに有料加入しておくことで、水没や落下などによってフリーズなどの不具合が出てしまうようになっても、格安でサポートを受けることができます。(iPadの場合は1回4,400円)

AppleCare+ for iPadに加入する場合は、各モデルごとに、2年契約とするか無期限の月額契約をするかで料金が異なります。

| 2年契約時の料金 | 月額契約時の料金 | |

|---|---|---|

iPad Pro(12.9インチ) | 18,480円 | 900円 |

iPad Pro(11インチ) | 16,280円 | 800円 |

iPad(Air・mini含む) | 8,800円 | 450円 |

タブレットは持ち運ぶ機会も多いため、どんなに気を付けていても落としたり強い衝撃を加えてしまったりするリスクがあります。

こういった物理的な衝撃がフリーズの原因となることも珍しくありませんので、念のためAppleCare+ for iPadのような有料サポートサービスに加入しておいた方がよいでしょう。

参考:AppleCare製品 – iPad – Apple(日本)

もし対処をしても直らなかった場合は、買い替えを検討

以上、タブレットがフリーズしてしまう原因と対処法についての解説でした。

対処法をすべて実行しても症状が改善しない場合は、経年劣化かスペック不足である可能性が高いです。

そうなると基本的に本体の買い替えが第一選択肢となりますので、あまりにフリーズの頻度が多いようならば買い替えを検討した方がよいでしょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

Macを使っている時に飲み物をこぼして水没させてしまう、というのはあるあるのケースですよね。

「Macが水没したときの応急処置は?」「修理費はどのくらいかかるの?」

こういった疑問を解消するために、今回はMacが水没したときの対処法や修理費について詳しく解説します。

【この記事で分かること】

- Macが水没したときの対処法

- 水没したMacの修理費

- Mac水没防止のために心がけること

Macが水没したときの対処法

Macが水没したときの対処法は以下の通りです。

- 電源をオフにする

- USBなどの周辺機器を取り外す

- 水分をふき取る

- 乾燥させる

- 修理・処分に出す

自分でできる対処法を根拠とともに解説します。どの方法もすぐ実践できるため、緊急時でもすぐに応急処置が可能です。

それでは一つずつ見ていきましょう。

電源をオフにする

水没後Macの電源が入っている場合、すぐにオフにしましょう。

デバイス内部に走った電流と水分が接触してショートしてしまう可能性があります。Macの状態が悪化したり、データが完全に消去されたり、最悪の場合は完全に故障して再起不能になる恐れがあります。

Macの復活を祈りながら、水没したタブレットの電源はすぐに切りましょう。

USBなどの周辺機器を取り外す

Macが水没したら直ちにUSBやACアダプターなどの周辺機器を取り外してください。

USBやアダプターの挿入部分にまで水分が入り込み、周辺機器まで故障してしまうリスクがあります。できるだけすぐに抜いて被害を最小限に抑えましょう。

水分をふき取る

Macに付いた水分をふき取りましょう。

タオルやティッシュなどを使って水分を取り除きますが、この時できるだけ優しくふき取るようにしてください。

無理に力を入れてゴシゴシふき取ってしまうと、デバイスに負荷がかかって故障につながります。Macは精密機器なので慎重に取り扱いましょう。

乾燥させる

Macの水分を可能な限り乾燥させてください。乾燥の方法は以下の通りです。

- 乾燥剤を使う方法

- ドライヤーを使う方法

それでは詳しく見ていきましょう。

乾燥剤を使う方法

乾燥剤を用いてMacを乾燥させる方法を紹介します。

クッキーやせんべいなどのお菓子に付属している乾燥剤とジップロックなどの密閉袋を使えば、Macを安全に乾かすことができます。

具体的な方法は以下の通りです。

- ジップ付き密閉袋と乾燥剤を用意する。

- 袋に乾燥剤を入れる。

- Macに乾燥剤が触れるようにして袋に入れる。

- 乾くまでそのまま放置する。

水没の度合にもよりますが、1日から数日ほどでMacの電源がつくか様子を見ましょう。

ただし、この方法を試すには時間を要するため、修理が遅れるリスクがあることも理解しておく必要があります。

ドライヤーを使う方法

ドライヤーを使ってMacを乾燥させる方法もあります。

ただし、注意すべきなのは温風ドライヤーを使わないことです。Macは熱に弱い精密機器なので温風で乾かしてしまうと故障のリスクがあります。

必ずドライヤーの冷風機能を使ってMacを乾かしましょう。

修理・処分に出す

上記の対処法でどうしても解決できない場合は、メーカーや業者に修理を依頼しましょう。Macが古い場合は、思い切って処分を検討してもいいでしょう。

水没したMacの修理費について

Macの修理費は、「保証対象かどうか」「どの修理業者に依頼するか」で大きく変わってきます。

水没はApplecare+保証対象になるのか、修理費用はどのくらいかかるのか詳しく解説します。

AppleCare+は保証対象外になる可能性が高い

結論から言うと、水没の場合AppleCare+の保証対象外になる可能性が高いです。

Apple公式サイトに以下のような記述がありました。

「液体接触や水没による壊滅的な損傷や有害物質による損傷など、過度の物理的損傷がある場合は、AppleCare+の保証対象になりません」

そのため、水没の場合は無償で修理してもらえるという可能性はかなり低いです。少なくとも数万円の修理費用は覚悟しておくべきでしょう。

修理費用はどのくらいかかる?

水没したMacの修理費用は破損個所や故障の程度によってかなり大きく変わります。

少なくとも2万円以上はかかると考えた方がいいでしょう。破損がひどい場合は10万円近くかかってしまう場合もあります。

新しく買い替えた方が得をする場合もあるため、一度修理業者やメーカーに相談して修理費用の見積もりを出すことをおすすめします。

Mac水没防止のために心がけること

Macの水没に備えておくべき項目は以下の通りです。

- データのバックアップを取っておく

- キーボードにカバーをしておく

- 水回りや飲み物付近で使わない

水没は予測できない事故なので、事前に準備して被害を最小に抑えることをおすすめします。

データのバックアップを取っておく

データのバックアップを取っていないMacを水没させてしまうとデータを全て失うリスクがあります。つい水没させてしまったときでも、データのバックアップがあると安心です。

iCloudを利用する方法

- Appleメニュー(リンゴマーク)から「システム環境設定」を選択

- 「Apple ID」を選択

- 「iCloud」アイコンを選択

- Apple IDでサインインしてから「iCloud Drive」を選択

- 項目が一覧で出てくるので、バックアップを取りたい項目にチェックを入れていけばOK

上記の通り作業すれば、チェックを入れた項目のファイルがiCloud上に保存されます。

Time Machineを利用する方法

HDDをお持ちでない方はバックアップ用の外付けHDDを用意してください。

フォーマットの必要がある可能性があるため、この外付けHDDは何のデータも入っていない状態にしておきましょう。

- 外付けHDDを用意してMacに接続する。

- Appleメニューから「システム環境設定」を選択する。

- 「Time Machine」アイコンを選択する。

- 「バックアップディスクを選択」をクリックする。

- データをバックアップする保存先を選択して「ディスクを使用」をクリックする。

- 「ディスクを消去する」というメッセージが出た場合は「消去」をクリックする。

- バックアップが開始される。

「ディスクを消去する」というメッセージは、外付けHDDがTime Machineでのバックアップに必要なフォーマットになっていない時に出るメッセージです。

バックアップに適したフォーマットにするため、「消去」を選択してください。

ただし、「消去」を選択した場合はHDD内に残っているデータがすべて消えてしまうので、HDD内に必要なデータが残っている場合は一旦作業を中断してデータを退避させてください。

参考:Time Machine で Mac をバックアップする – Apple サポート (日本)

キーボードにカバーをしておく

Mac水没のよくあるパターンとして、キーボードに飲み物をこぼしてしまうことが挙げられます。

電気製品ショップなどでキーボードカバーを購入し、キーボードを守るという手もあります。キーボードカバーで覆っておけば、水分だけでなくホコリなどからも防げます。Macを少しでも長持ちさせたい方におすすめです。

水回りや飲み物付近で使わない

水没しそうな場所でMacを使わないことを心がけましょう。

キッチンなどの水回りではMacを開かない、Macの近くに飲み物を置かないことを徹底すれば水没のリスクを防げます。

水回りや飲み物付近での使用を控えて、「ついうっかり水没させてしまった!」という状況をなるべく避けましょう。

まとめ:Macが水没したときは落ち着いて対処しよう

Macを水没させてしまったときの対処法についてご紹介しました。

主な対処法は以下の通りです。

- 電源をオフにする

- USBなどの周辺機器を取り外す

- 水分をふき取る

- 乾燥させる

- 修理・処分に出す

Macを水没させたときは焦って間違った行動をしがちですが、できるだけ落ち着いて適切な対処をしましょう。

Macの水没は保証対象外になる可能性が高いため、修理費が高くつきます。買い替えた方がお得というケースもあるため、修理費の見積もりを出すことをおすすめします。

思い切って処分を決めた方は、業者に任せて安全にMacを処分しましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

surfaceは画面タッチに対応していたり、シンプルでスタイリッシュなデザインを採用していたりすることから持っている方も多いのではないでしょうか?

性能面でも高性能なsurfaceですが、使い続けているとなぜか動作が遅くなったと困っている方が多くいます。

そこでこの記事では、surfaceの動作が遅い原因から行うべき対処法をご紹介します。

【この記事で分かること】

- surfaceの動作が遅いと考えられる原因

- surfaceの動作が遅いのを解消する方法

surfaceの動作が遅いと考えられる原因は4つ

surfaceの動作が遅いと考えられる原因は次の4つです。

- 空き容量が少ない

- 開いているアプリが重い

- OSが最新バージョンになっていない

- バックグラウンドでソフトが起動している

- ハードディスク・メモリの故障

基本的には他のパソコンが重いのと同じ原因が考えられます。

それぞれの原因を細かく見ていきましょう。

空き容量が少ない

1つ目の原因はパソコンの空き容量が少ないことです。

パソコンが快適に動くかどうかを左右するのはメモリです。

メモリの容量が少なくなれば動作は重くなりますが、容量の空きが多くあれば快適に動きます。

ハードディスクの容量も重要視されますが、実はメモリの容量も重要なのです。

ハードディスク自体の容量はたくさんあるものの、メモリの使用量が100%になっていればパソコンは重くなってしまいます。

パソコンを快適に動かすためには常にメモリに余裕をもたせましょう。

開いているソフトが重い

2つ目の原因は開いているソフトが重いことです。

ソフトによっては重いものがあります。

特定のソフトを起動した場合、動作が鈍くなるときはソフトの重さが原因だと考えられるでしょう。

パソコンのスペックとソフトのスペックが釣り合っていなければ、解決しないため新しいパソコンに買い換えることをおすすめします。

デスクトップパソコンであれば特定のパーツを買い換えることもできますが、surfaceであれば新しいモデルへ買い換えなければならないため注意してください。

OSが最新バージョンになっていない

3つ目の原因はOSが最新バージョンになっていないことです。

使っているソフト・ブラウザが古いOSのバージョンに対応していなければ、処理速度が落ちてしまうことがあります。そのためOSを最新バージョンにしていない方は、アップデートするようにしましょう。なおOSのアップデートには時間がかかります。時間に余裕があるときに実行することをおすすすめします。

バックグラウンドでソフトが起動している

4つ目の原因がバックグラウンドでソフトが起動していることです。

バックグラウンドとは画面上に表示されず画面の裏側で動作しているものです。

バックグラウンドで起動しているアプリが多ければ多いほど、パソコンは重くなり動作も鈍くなります。

設定でパソコンを立ち上げると同時に自動的にソフトが起動するようになっていれば、自分がソフトを起動しなくとも勝手に動くようになり、その分メモリが使われてパソコンの動作も鈍くなります。

なぜかパソコンが重いと思ったらまずは裏でソフトが起動していないか確認をしてみましょう。

ハードディスク・メモリの故障

5つ目がハードディスク・メモリの故障です。

パソコンが快適に動くにはハードディスク・メモリが重要です。

どちらか壊れているとデータやフォルダを保存する場所は少なくなり、正常に動きません。

壊れているハードディスクとメモリは容量をあけても動作が快適にはならないため、新しいものに交換をしましょう。

surfaceの動作が遅い場合に行うべき対処方法

surfaceの動作が遅い場合に行うべき対処法は次の8つです。

- 使用中の電源モード設定を変更する

- surfaceの診断ツールキットを実行して原因を特定する

- PCを再起動して必要なアプリだけを開く

- ディスクの空き容量を増やす

- コンセントに差し込んで温度を下げる

- OSを最新にする

- ディスクのクリーンアップを行う

- スペックの高い新しいsurfaceへ買い換える

それぞれの対処法を詳しく見ていきましょう。

使用中の電源モード設定を変更する

電源モードは調整ができ、この設定によりバッテリー残量とパフォーマンスの最適なバランスを保てます。

次の方法で電源モード設定を変更してください。

- 「スタート」ボタンを選択して「設定」と入力

- 「Power→バッテリー」を選択

Powerモードの場合は「パフォーマンスの向上」または「パフォーマンスの最適化」を選択

なお設定を変更する場合は、変更する電源状態に応じてデバイスが接続されているか、または取り外されているかを確認してください。

surfaceの診断ツールキットを実行して原因を特定する

Surface Diagnostic Toolkitを使用することにより問題を見つけて解決してくれます。

主に次のテストが行われます。

- Windows Updateおよびシステム修復

- 電源アダプターとバッテリー

- タッチスクリーンとディスプレイの明るさ

- スピーカーとマイク

- ネットワーク接続

- メモリとストレージ

診断ツールキットの実行方法は次のとおりです。

- 「スタート」ボタンを選択して「Surface 診断ツールキット」と入力して結果の一覧から選択

アプリをインストールしていない方はMicrosoft Storeからダウンロードを行う

Surface Diagnostic Toolkit を入手 – Microsoft Store ja-JP - Surface 診断ツールキットの手順に従って使用する

診断と修復にかかる時間はおよそ15分以下となっています。

しかしインターネット接続の速度、デバイスのアップデートの必要性などにより1時間程度かかる場合もあるため、余裕があるときに行うことをおすすめします。

参照:Surface 診断ツールキットを使用して Surface に関する一般的な問題を解決する

PCを再起動して必要なアプリだけを開く

多くのアプリを起動している場合はパソコンの動作が重くなります。

多数のブラウザータブを開いている場合も同様です。

もし多数のアプリやブラウザを起動している場合は、必要のないものは閉じるようにしましょう。

それでも問題が解決しない場合はPCを再起動して、必要なアプリ・ブラウザのみを開いてください。

PCの再起動の仕方は次のとおりです。

- 「スタート」ボタンを選択して「電源」→「再起動」の順に選択

- PCが再起動したら必要なアプリ・ブラウザだけを開く

またOSのバージョンによってはアプリとの相性が悪いものがあり、PCの速度を遅くすることがあります。

その場合は次の手順で「プログラム互換性のトラブルシューティングツール」を実行してください。

- 「検索」を選択して「troubleshoot」と入力

- 「トラブルシューティング設定」→「他のトラブルシューティングツール」を選択

- 「その他」で「プログラム互換性のトラブルシューティングツール」の横にある「実行」を選択

- 問題のあるプログラムを選択して「次へ」を選んで、トラブルシューティングツールを続行

以上で完了です。

参照:Windows で PC のパフォーマンスを向上させるためのヒント

ディスクの空き容量を増やす

PCのディスクの空き容量が不足しているとパフォーマンスが低下するため、空き容量を増やしましょう。

ディスク容量が不足していないか確認するには次の手順で行ってください。

- 「スタート」ボタンを選択

- 「設定」→「システム」→「ストレージ」の順に選択

「ストレージ」を選択するとドライブの一覧が表示され、各ドライブの空き容量と合計サイズを確認できます。

ここで使用していないソフトなどを消すようにしましょう。

消す作業を手間だと感じる方はストレージセンサーをオンにすることで、ディスクの空き容量が不足している場合や設定した間隔で自動的に削除して容量を空けてくれます。

ストレージセンサーをオンにする方法

ストレージセンサーをオンにする方法は次のとおりです。

- 「設定」を開いて「システム」→「ストレージ」を選択

- 「ストレージ管理」領域で「ストレージセンサー」をオンにする

- 「一時ファイルのクリーンアップ」にて「一時システムファイルおよび一時アプリファイルを自動的にクリーンアップしてWindowsの実行を円滑に維持する」にチェック

- 「クリーンアップスケジュールの構成」にてストレージセンサーを実行する頻度を選択

- ストレージセンサーに削除の対象となるファイルを選択

- 「今すぐストレージセンサーを実行する」を選択

以上で完了です。

参照:Windows で PC のパフォーマンスを向上させるためのヒント

コンセントに差し込んで温度を下げる

surfaceの温度が上昇しすぎていると、動作が遅くなることがあります。

もし熱くなっている場合はsurfaceを涼しい場所に移動させて5分待ってみましょう。

ビデオのストリーミング、容量の大きいアプリを開いている場合は閉じてください。

surfaceをコンセントに差し込んで、温度が下がるかどうか確認してみましょう。

OSを最新にする

OSが最新バージョンになっていない場合、動作が重くなることがあるため最新にしましょう。

最新にすることで動作が高速化し、不具合が改善される場合があります。

次の方法でOSを最新にしてください。

- 「スタート」ボタンを選択

- 「設定」を選択

- 「更新とセキュリティ」を選択

- 「更新プログラム」を選択

上記が終了したらパソコンを再起動して動作が快適になったか確認してみてください。

ディスククリーンアップを行う

ディスククリーンアップを行うことで、アプリで作成される一時ファイルやインターネット一時ファイルなどの不要なファイルを削除して、ハードディスクの空き容量を増やしてくれます。

次の方法で一時ファイルの削除を行ってください。

- タスクバーの検索ボックスに「ディスククリーンアップ」と入力して検索結果の一覧から「ディスククリーンアップ」を選択

- クリーンアップするドライブを選択して「OK」をクリック

- 「削除するファイル」で削除するファイルの種類を選択して「OK」を入力

システムファイルの削除方法は次のとおりです。

- ディスククリーンアップにて「システムファイルのクリーンアップ」を選択

- 削除するファイルの種類を選択して「OK」をクリック

ディスククリーンアップは定期的に行うようにしましょう。

スペックの高い新しいsurfaceに買い換える

今まで紹介した方法を行ってもパソコンの動作が重い場合は、パソコンのスペックが限界を迎えている可能性があります。

その場合はスペックの高い新しいsurfaceに買い換えることをおすすめします。

なお、ただスペックが高いものを選ぶのではなく自分の使用用途に合わせてスペックを選ぶことで、上手に買い物ができるでしょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

パソコンを使っているうちに、本体が熱くなってしまった経験がある人は多いのではないでしょうか。

パソコンが熱くなったまま使用していると、電源が入らなくなったり、最悪の場合は内部パーツが故障したりといった不具合が発生しやすくなります。

パソコンが熱を持ったことによるトラブルを防ぐためには、早めに適切な対処が必要です。

この記事では、パソコンが熱くなる原因や対処法について解説します。

お困りの方はぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

- パソコンが熱くなった時に起こること

- パソコンが熱くなる原因

- パソコンが熱くなった時の対処法

- パソコンが熱くなった時の注意点

パソコンが熱くなるとどうなる?

パソコンが熱くなると、熱暴走を起こしてしまいます。

熱暴走とは、パソコンなどの精密機器が発熱したことで、温度の制御ができなくなってしまうことです。

熱暴走を起こしたパソコンはさまざまなトラブルを引き起こし、最悪の場合、故障につながってしまいます。

ここでは、パソコンが熱くなった時に起こりやすい事象について紹介します。

パソコンの音がうるさくなる

パソコンが熱くなると、本体から「ブーン」「ジーン」といった大きな音が聞こえてくることがあります。

これは、冷却ファンが内部の熱を逃がすために稼働しているからです。

冷却ファンを回してもパソコンの温度が十分に下がらない場合、さらにファンが回転してますます音がうるさくなります。さらに、そのまま使用を続けると、冷却ファンまで劣化する恐れがあります。

時間が経っても音が鳴り止まない場合、パソコンの熱を冷ますために何らかの対処を行うことが必要です。

突然電源が切れる

パソコンはCPUの故障を防ぐために、高温になりすぎると自動的にシャットダウンするように作られています。

そのため、熱を持ったパソコンを使用し続けていると突然電源が切れることがあります。

強制シャットダウンが行われると、作業中のデータが失われるだけでなく、パソコンの故障にもつながりかねません。

電源が入らなくなる・起動しなくなる

パソコンが熱を持っていると電源が入らなくなったり、突然電源が切れた後に起動しなくなったりすることがあります。

この状態になった場合、パソコンの温度が適温に下がるまで待たなければいけません。

また、強制シャットダウンを繰り返したことで、本体が故障してしまったケースも考えられます。

エラーが頻繁に起きる

パソコンが熱くなったまま使用し続けていると、エラーが頻繁に起こりやすくなります。

よく発生する事例として、ソフトウェアなどの動作が不安定になったり、画面がフリーズしたりといった現象が挙げられます。

また、何度もエラーメッセージが表示される場合、CPUやメモリなど重要なパーツに問題が起きている可能性があるため注意が必要です。

内部パーツが解ける・変形する

パソコンの内部パーツは熱に弱いものが多いため、高温が続くと溶けたり変形したりする危険性があります。

その結果、接触不良を起こして正常に動作しなくなることも少なくありません。

修理のために部品の交換が必要になったり、最悪の場合はパソコンが使えなくなったりすることもあるため、パソコンが熱くなったら早めの対策を行いましょう。

パソコンが熱くなる原因

ここでは、パソコンが熱くなる原因について解説します。

当てはまるものがないか確認してみましょう。

パソコンを長時間使用している

パソコンを長時間使用していると内部パーツが動き続けることになるため、熱がこもりやすくなります。パソコンを使用していないときは、電源を切るようにしてください。

また、ノートパソコンの場合、過充電によって本体が熱くなることがあります。バッテリーにも負荷がかかりやすくなるため、充電が満タンになったら電源コードから外しましょう。

冷却ファンの故障

冷却ファンの故障も、パソコンが熱くなる原因のひとつです。

冷却ファンが故障していると、パソコン内部の熱を放出することができず、本体がどんどん高温になってしまいます。

また、冷却ファンは動作するものの、部品の劣化によって十分に送風できていないケースも考えられます。

冷却ファンが正常に動作しているかどうかは、回転の大きさで判断可能です。パソコンからの音がうるさくなった場合、冷却ファンの故障を疑ってみましょう。

パソコンを使用している部屋の温度が高い

パソコンが熱くなった場合、本体ではなく外部環境が原因になっているケースも少なくありません。

特に35度以上の部屋で使用し続けていると、パソコンが高温になる危険が高くなります。

夏場はクーラーの効いた部屋で作業するなど、室内の温度管理に気をつけましょう。

パソコンが熱くなった時の対処法

パソコンが熱を持ってきたら、不具合が起こる前に早めに対処する必要があります。

ここでは、パソコンが熱くなった時の対処法を紹介します。

設置場所を変更する

パソコンを使用するたびに熱くなってしまう場合は、設置場所を変更してみることをおすすめします。

熱がこもらないように、壁や家具などからできるだけ離して置くようにしましょう。できる限り、パソコン本体と壁の間に10cm以上のすき間を空けるように設置してください。

可能であれば、部屋の中で最も通気性が良いとされている中心付近にパソコンを置くとよいでしょう。

ノートパソコンの場合、本体の底面や側面から熱を排出するようになっていることが多いため、台などの上に置くと熱を逃しやすくなります。

内部のほこりを取り除く

パソコン内部にほこりが溜まっていると、冷却ファンの動作に悪影響を及ぼします。通気性が悪くなって熱がこもる原因にもなるため、定期的に掃除を行いましょう。

パソコンの電源を切った後、ファンにエアダスターを吹きかけてほこりを払います。残っているほこりは、乾いた布で優しく拭き取ってください。

【パソコン清掃時の注意点】

- 必ずパソコンの電源を切り、コンセントを抜いた状態で清掃する。

- 内部パーツは静電気に弱い部品で構成されているため、金属質のものに手を触れるなどして静電気を放電しておく。

- CPUファンの羽根や内部パーツには極力手を触れないようにする。

- ノートパソコンやタブレット型パソコンの場合、パソコンの内部を開けて清掃を行わないこと。通風孔などにホコリがたまった場合は、パソコンの外側から取り除く。

参考:[Windows 10] 冷却ファンや通風孔(吸気孔 / 排気孔)を清掃する – FMVサポート

節電モードで使用する

パソコンが熱くならないようにするための対策として、節電モードで使用するのも有効な手段です。

節電モードには消費電力を抑える効果があり、本体が高温になるのを防ぐことができます。

節電モードに設定する方法は以下の通りです。

【節電モードの設定方法】

- タスクバー上の検索ボックスに「コントロールパネル」と入力する。

- 検索結果から「コントロールパネル」を選択する。

- 「システムとセキュリティ」を選択し、「電源オプション」をクリックする。

- 「省電力」を選択する。

参考:電源プランの設定を変更する方法<Windows 10>|サポート|dynabook(ダイナブック公式)

ただし、節電モードを使用すると画面の明るさや輝度が下がるため、使いづらくなるといったデメリットが存在します。

冷却アイテムを使用する

パソコンが熱くなった時は、冷却アイテムを使用するのも対処法のひとつです。

例えば、外付けの冷却ファンやノートパソコンの下に敷いて使う冷却パッドなどが挙げられます。また、専用のスタンドを使用してパソコンと作業台の間にすき間を作ることで、熱がこもらなくなります。

冷却アイテムはパソコンショップや家電量販店など販売されているため、自分のパソコンや使用環境に合ったものを選ぶとよいでしょう。

使用環境を見直す

パソコンを熱から守るためには、使用環境も見直しましょう。

パソコンの温度は室温よりも7〜8度高く、部屋の温度によっては40度を超えてしまうこともあります。

特に夏場はエアコンなどを活用し、室温が35度を超えないように注意してください。

ただし、必ずしも冷やせばいいというわけではありません。一般的に、パソコンを使用する際の適正な室温は10度〜35度と言われています。

パソコンの冷やし過ぎもかえって故障のリスクを高めてしまうため、適温になるように調整することが大切です。

パソコンの使用を中止する

パソコンを使っているうちに本体が熱を持ち始めたら、いったん使用を中止しましょう。

特にノートパソコンは熱くなりやすいため、定期的に休ませることが必要です。

パソコンが冷却されるのを待っている間に、使用環境を整えるのもおすすめです。

パソコンが熱い時の注意点

パソコンが熱い時は迅速な対応が必要ですが、なかにはやってはいけない対処法も存在しています。

ここでは、パソコンが熱い時の注意点を解説します。

パソコンが熱い状態で放置しない

熱くなったパソコンは、そのままの状態で放置してはいけません。

特に、パソコンから焦げ臭いにおいがする場合、パソコンの中で発火が起きている可能性があります。

故障につながるだけでなく、火事になってしまうリスクも考えられるため、パソコンが熱くなったらすぐに対処しましょう。

急激に冷やさない

パソコンが熱い時は本体を冷ます必要がありますが、急激に冷やさないよう注意してください。

湿度が高い状態で急に温度が下がると、パソコン内部で結露ができる可能性があります。

結露があると内部パーツが壊れやすくなり、パソコンの不具合や故障につながってしまいます。

室温が高い部屋から低い部屋に移動した場合など、温度差があるところではしばらくパソコンの使用を中止しましょう。

パソコンを氷で冷却しない

パソコンを早く冷やしたいからといって、冷却に氷を使用するのはやめましょう。

氷が溶けた後、水がパソコン内部に入ってしまうと部品の故障やショートなどを引き起こすリスクがあります。

氷だけでなく、食品についてくるような保冷剤の使用もおすすめできません。

パソコンを冷やす際は、専用の冷却アイテムを利用するようにしましょう。

パソコンが熱くなって故障した時の対処法

パソコンが熱くなった結果、故障してしまうことも少なくありません。

故障したパソコンをそのまま放置しておくと発火などのリスクもあるため、適切な方法で処分しましょう。

パソコン廃棄.comでは、型式やパソコンの状態に関わらず無料で回収可能です。段ボールに入れて郵送するだけで手続きが完了します。

データ消去も無料で行っているため、パソコンの操作に詳しくない方でも安心です。

まとめ:パソコンが熱い時は使用環境を見直そう

パソコンが熱くなると、動作の不具合や内部パーツの故障など、さまざまなトラブルを引き起こしやすくなります。

まずはパソコンの使用を一旦中止し、設置場所や使用環境を見直してみましょう。パソコンの設定を節電モードに変更したり、冷却アイテムを利用するのもおすすめです。

ただし、パソコンを急激に冷やすと結露が発生し、故障の原因につながるため注意してください。

適切な環境でパソコンを安全に使用しましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

パソコンを使っていて画面上に線が入ってしまうことはありませんか?

画面に物理的な故障がなくても、アプリや静電気が原因で起きることもあります。

この記事では

- パソコンの画面に線が入ってしまう原因

- パソコンの画面に線が入ったときの対処法

- パソコンの画面に線が入ったときのNG対処

について解説していきます。

パソコンの画面に線が入ってしまう原因

パソコンの画面に線が入ってしまう原因を解説していきます。

処理能力の低下

パソコンは常に何かしらの処理を行っています。

パソコンの性能にもよりますが、複数の作業や重たい作業をするとパソコンに負荷がかかるため処理が追いつかず画面上に線が入ってしまうことがあります。

アプリを切り替えたりしたときに画面の一部が処理しきれずに残ってしまう場合などは処理能力が低下している可能性が高いといえます。

ドライバーの不具合

パソコンに接続される多くの機器はドライバーと呼ばれるもので制御されています。

マウスやキーボード、モニターやスピーカーなども全てドライバーがなければ正常に動作することができません。

画面を表示させる際はグラフィックドライバーとディスプレイドライバーの2種類が主に関与してきます。

ドライバーによっては自動更新がオンにされていないとずっと更新されないままになってしまうこともあり、古いドライバーが原因で線が入ってしまうこともあります。

アプリの影響

パソコンには様々なアプリがインストールされており、それらが原因で線が入ってしまうこともあります。

一見無関係に思えるアプリが画面制御に影響したり、CPUに負荷をかけていたりするということが原因となることもありえます。

特にスタートアップアプリに設定している負荷の大きいアプリがあれば一度調べた方がよいでしょう。

どのアプリが負荷をかけているかはタスクマネージャーを使って調べることができます。

タスクマネージャーの起動方法は以下の通りです。

- スタートに【タスクマネージャー】と入力、もしくは「CTRL」+「ALT」+「DEL」を同時押ししてタスクマネージャーを選択

- 起動したら「詳細表示を選択」

- プロセスので「CPU」の項目を降順に並べ替え

以上の方法でCPUの使用率が高いアプリを特定すると原因の解明に役に立ちます。

パソコンの帯電

パソコンは付けっぱなしにしておくと不必要に電気がたまることがあり、これを帯電と呼びます。

パソコンには帯電による意図しない通電を防ぐための機能が備わっていますが、この機能によってモニター部分に電力が正常に供給されないことがあります。

帯電は普通の使い方でも起きる可能性があり、長時間連続で使用したり、常に電源ケーブルをコンセントに挿しっぱなしのときに起きやすくなります。

ディスプレイケーブルの不具合

パソコンとモニターを繋ぐディスプレイケーブルに不具合が起きている場合も画面に線が入ります。

ケーブルに無理な力が加わったりして内部が断線してしまった場合やコネクタ部分に不具合があるケースもあります。

またしっかりと根元までアダプターが刺さっていないといった簡単なミスもあります。

モニターの故障

モニター部分にものをぶつけたり、落としたりと物理的に強い衝撃を与えてしまったときもモニターに線が入ることがあります。

この場合は本体やソフトの不具合とは無関係なので、別のモニターに繋いでみて正常に映るようであればモニターが壊れてしまっていると判断してよいでしょう。

マザーボードやグラフィックボードの故障

パソコンには様々な部品が使われていますが、その中で画面表示に関係するのはマザーボードやグラフィックボードなどの部品です。

これらの部品に不具合がある場合も画面に線が入ってしまうという現象が起きます。

パソコン内部を開けてみても壊れているかどうかの判断はつきにくいので、ソフトやモニターに問題がない場合は部品の故障が原因であることも可能性として考慮しましょう。

パソコンの画面に線が入るときの対処法

パソコンの画面に線が入ってしまったときの対処法を解説していきます。

シャットダウン

画面に線が入ってしまったら一度シャットダウンしてみましょう。

長時間連続でパソコンを使用していた場合もシャットダウンすることで復旧することがあります。

またシャットダウンしたついでに帯電しているものを放電するのもおすすめです。

パソコンを放電する方法は以下の通りです。

- 電源ケーブルをコンセントから抜く

- ディスプレイケーブルを抜く

- キーボードなどの周辺機器を取り外す

- 電源ケーブルを抜いた状態で数回電源ボタンを押す(デスクトップのみ)

- バッテリーを取り外す(ノートパソコンのみ)

- 90秒以上放置する

上記を実施したら、元通りにケーブルなどを接続して電源を入れましょう。

BIOS起動

画面の線の原因がソフトウェアにあるのか、パソコン本体やモニター側なのかを確かめるためにはBIOSを起動させるとよいでしょう。

BIOSとはマザーボードに組み込まれているパソコンの制御全般を設定できるプログラムで、OSやアプリが起動する前の段階で動きます。

この機能を使うことで原因をある程度特定することが可能です。

| 状況 | 原因 |

|---|---|

| BIOS画面には線が出ない | ソフトウェア(アプリやドライバーなど)が原因の可能性が高い |

| BIOS画面でも線が出る | パソコン本体やモニターに不具合がある可能性が高い |

このようにBIOSを起動させることで大まかな原因を特定することができるので、ぜひ活用してみましょう。

パソコン本体やモニターに故障や不具合がある場合は自力での修復は困難となるので、修理業者に依頼するのも方法の一つです。

BIOS画面の起動方法は以下の通りです。

- シャットダウンする

- 再度電源を入れて、F2やDEL(メーカーによって異なる)を数回押す

- メーカーロゴが表示された後にBIOSの画面に移行する

ここで注意しなければならない点はメーカーによってBIOSを起動させるためのキーが異なるということです。

多くのメーカーはF2やDELに設定されていますが、中にはF12だったりすることもあるので、自分の使っているメーカーのBIOS起動方法を事前に調べてから実行しましょう。

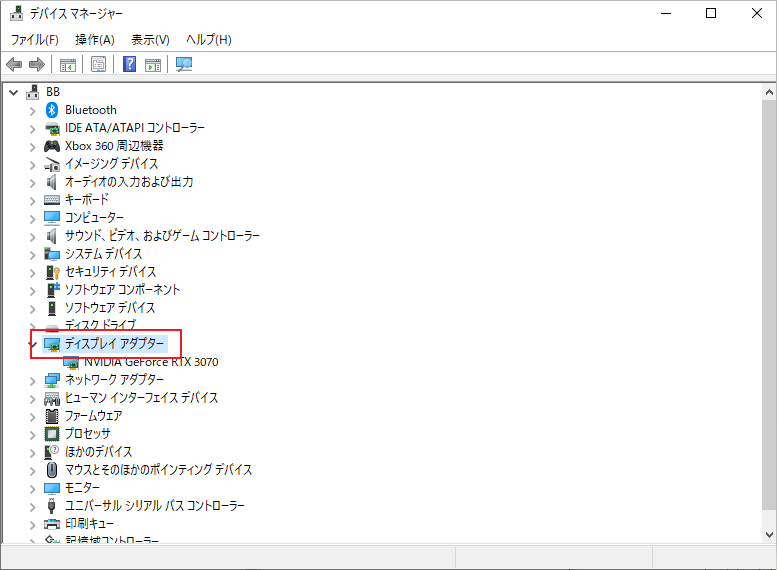

ドライバーの更新

画面に線が入ってしまったらグラフィックドライバーを最新バージョンに更新してみましょう。

グラフィックドライバーの名称は使用しているパソコンによって変わります。

グラフィックドライバーの更新の仕方を紹介します。

1.Windowsマークを右クリックし、デバイスマネージャーを選択

2.ディスプレイアダプターを選択

3.使用しているGPUが表示されるので右クリックして【ドライバーの更新】を選択する

4.ドライバーを自動的に検索を選択する

5.画面の指示に従って更新を進める

ここまで作業が進んだら画面の指示に従って作業しましょう。

もし最新バージョンのドライバーがインストールされている場合は【このデバイスに最適なドライバーが既にインストールされています】と表示されます。

最新バージョンでも画面に線が入る場合はグラフィックドライバーの再インストールをすることで解消することもあります。

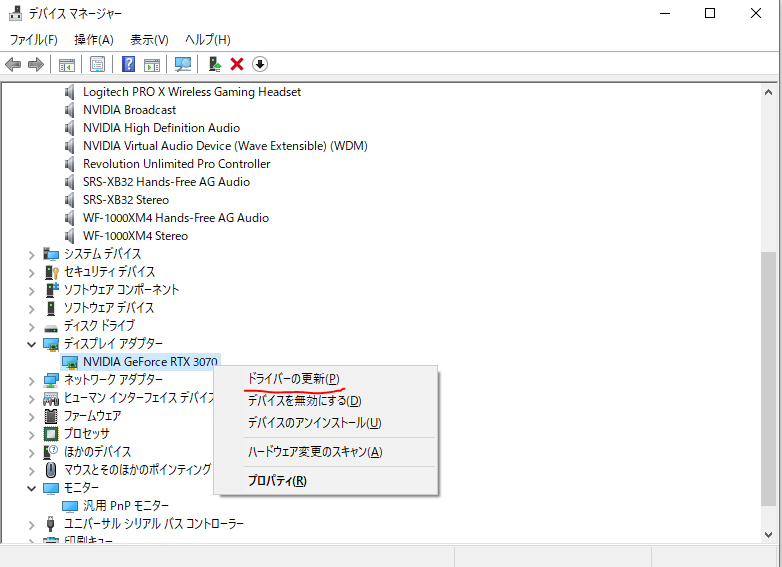

先ほどと同様の手順でグラフィックドライバーの項目まで進んだら以下の通りに実行します。

- 右クリックをして アンインストールを選択

- 画面の指示に従ってアンインストールを実行する

- アンインストールが完了したらパソコンを再起動する

- 起動するとドライバーが再インストールされる

通常CPUに内蔵型のGPUの場合は上記でインストールできますが、NVIDIAなどのGPUのドライバーの場合はアンインストールに専用の手順が必要となることもあります。

自分のパソコンのGPUを確認してからアンインストールするように注意しましょう。

システムの復元の実行

OSのアップデートなどをきっかけに画面に線が入るようになった場合はシステムを復元してみましょう。

システムの復元とはパソコンが定期的に取得している復元ポイントと呼ばれている時点までシステムの状態を戻すことを指します。

システムの復元の実行の方法は以下の通りです。

- 設定からシステムを選ぶ

- 左側の項目の一番下の【詳細情報】をクリック

- 右側の関連設定から【システムの保護】を選択

- システムの復元を選択

- 画面に線が入る前の日付の復元ポイントを選択してクリック

- 画面の指示に従って進める

途中に【影響を受けるプログラムの検出】という項目がありますが、実行するようにしましょう。

ここではシステムの復元によって影響を受けるプログラムなどが表示されるので、システム復元後に再インストールをするときに役に立ちます。

クリーンブートで原因を特定する

クリーンブートとはWindowsのプログラムだけでパソコンを起動させる方法です。

クリーンブートの状態で線が表示されていないということであればインストールされている他のアプリが原因ということになります。

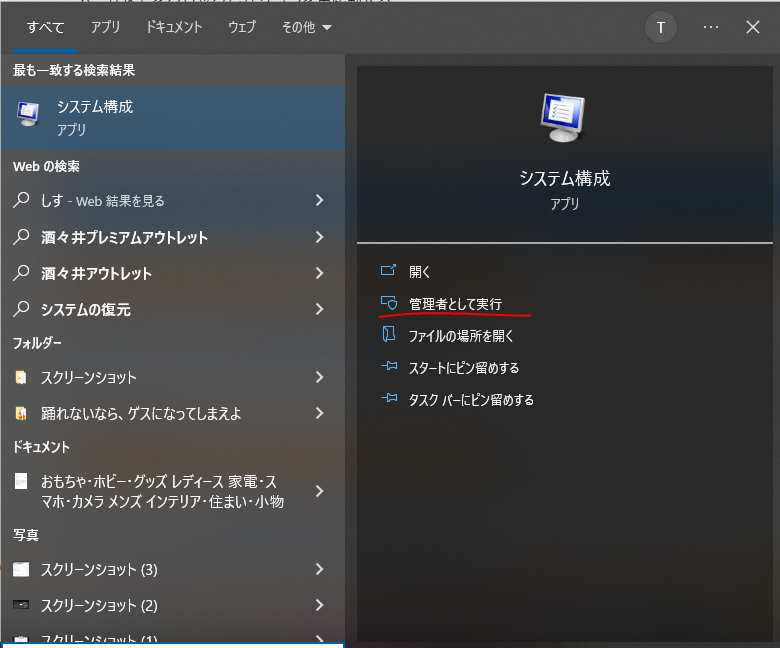

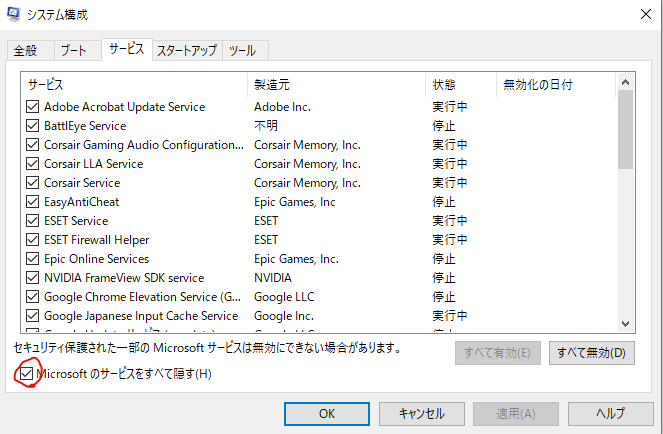

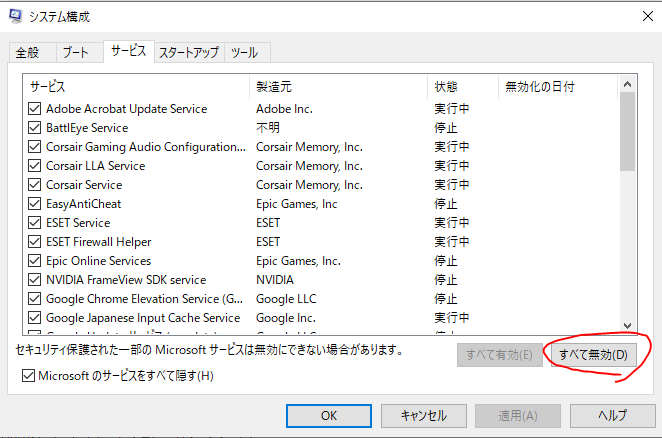

クリーンブートの起動方法は以下の通りです。

1.左下の検索欄に【システム構成】と入力する

管理者として実行をクリック。

2.サービスタグを選択

【Microsoftのサービスを全て隠す】にチェックを入れる。

3.全て無効をクリック

4.スタートアップタグからタスクマネージャーを開くを選択

ここでタスクマネージャーを開く

5.スタートアップタブで一つ一つ無効にしていく

右下の無効化でも無効にすることができる

6.無効化が終わったら再起動

全てを無効化したら一旦再起動します。

再起動後に画面に線が入っていなければ、先ほど無効化したアプリのうちのどれかが原因ということになります。

どのアプリか確かめるにはタスクマネージャのスタートアップタブで無効にしたアプリを一つ一つチェックしていく必要があります。

時間がかかるのが欠点ですが、原因となっているアプリを特定し、アンインストールすれば解消されるので、試してみる価値はあるでしょう。

アプリを無効にする際はどのアプリを無効にしたかわかるようにメモを取ることを忘れないようにしましょう。

モニター故障の場合は修理

モニターが物理的に故障してしまっている場合は自分で修復することは困難となります。

モニターに不具合がある場合はまずはメーカーに相談してみましょう。

保証期間内であれば無料で修理してもらえる可能性もあります。

保証期間が終了してしまった場合はパソコンの修理業者に依頼しましょう。

修理費用の目安はノートパソコンかモニター単体かによっても違いますが、概ね【1万5000~2万5000円】となります。

モニター単体の場合は買い替えた方が安い場合もあるので、費用を比べて検討しましょう。

パソコンの画面に線が入ったときのNG対処

パソコンの画面に線が入ったときにやってはいけないことを紹介します。

叩く押すなどの物理的な方法

パソコンは昔のブラウン管のテレビのように叩いて映るようになることはまずありません。

画面に線が出る原因がどうであれ、叩いたり押したりすれば故障するリスクが増えますので、避けましょう。

過度な再起動

再起動をすればいずれ直るのではないかと考えて、何度もシャットダウンや再起動を繰り返すのはパソコンに負担をかけるのであまりおすすめできません。

パソコンは起動時に最も電力の負荷がかかるので、連続で再起動することはあまりよいことではありません。

クリーンブートで原因のアプリを特定したい場合を除き、過度にシャットダウンや再起動をしないようにしましょう。

まとめ:パソコンの画面に線が入るときは落ち着いて原因の特定を

パソコンに線が入る理由は主にソフトウェア関連とハードウェア関連があります。

原因を特定する方法もいくつかありますので、まずは落ち着いて特定しましょう。

そのときに決して叩いたり、再起動を繰り返すようなことは避けてください。

またモニターやパソコン本体が故障している場合は自宅でできることはほとんどないので、修理業者に依頼しましょう。

修理料金が高く、買い替えを検討する際は古いパソコンを処分する必要があります。

不要となったパソコンを処分する場合はパソコン廃業.comの無料処分が便利です。

費用は一切かからず、データも確実に消去してもらえるので、買い替える際はぜひ検討してみてください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。