404 Not Found

これまで問題なく使用できていた3DSが突然電源がつかなくなり、困ってしまったことがある方も多いのではないでしょうか。

3DSは販売されてから10年近く経過しており、故障するリスクも高くなっています。

この記事では、3DSの電源がつかない原因や対処法について解説しています。3DSを使用している方はぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- 3DSの電源がつかない原因

- 3DSの電源がつかない時の対処法

3DSの電源がつかない原因

3DSの電源がつかない場合、いくつかの原因が考えられます。

3DSの状態によって起動しない理由がわかることがあるため、しっかり確認しておきましょう。

ここでは、代表的な原因を9つ紹介します。

充電が空になっている

3DSを起動しても電源ランプが点灯しない場合は、充電が空になっている可能性があります。

特に長期間3DSを使用しておらず、久々に起動しようとした時に起こりやすい現象です。

充電ケーブルを接続し、フル充電されるまで2時間ほど放置してから再度起動してみてください。

ちなみに、3DSの電源ランプの色は、通常時は青・充電中はオレンジです。

充電ケーブルを接続しても電源ランプがつかない場合、別の原因が考えられます。

充電ケーブルが破損している

3DSを充電ケーブルに接続しても起動しない場合、充電ケーブルが破損していることも考えられます。

充電ケーブルの保管状態が悪いと断線につながるため、コードを強く折り曲げたり、上に物を置いたりしないように注意してください。

充電ケーブルを交換しても3DSの電源がつかない時は、原因が本体にあると考えられます。

適温でない環境で充電している

3DSの電源がつかない時は、充電している環境が暑すぎたり寒すぎたりしないか確認してみましょう。

バッテリーパックが正常に動作する気温は5〜35度です。この範囲外で充電や使用を行うと、バッテリーが動かず3DSが正常に起動しない場合があります。

特に高音で充電し続けると、バッテリーパックが膨張し、発火や爆発などが起こる場合があるため注意してください。

液晶画面が壊れている

電源ランプがついていて、本体から音が出ているのに画面に何も映らない場合、液晶画面が壊れている可能性が高いでしょう。

液晶画面が映らなくなる原因として、暑い場所に長時間放置したり、強い衝撃を加えたりしたことが考えられます。

この場合、3DS内部の精密機器が物理的に破損しているため、自分で修理することは非常に困難です。

バッテリーパックが接触不良を起こしている

3DSの電源がつかない原因の1つとして、バッテリーパックの接触不良が挙げられます。

バッテリーパックが正しく接続されていないと、電源が入らなくなるだけでなく、プレイ中に突然電源が落ちることがあります。

3DSの下画面の裏側にあるネジを外し、バッテリーパックの状態を確認してみてください。

接続が不安定そうであれば、バッテリーパックをクッションなどで固定するのもおすすめです。

フレキシブルケーブルが破損している

バッテリーパックに問題がない場合、フレキシブルケーブルが破損している可能性があります。

フレキシブルケーブルとは、3DSの上下の画面をつなげるためのケーブルです。3DSの画面を無理に開きすぎてしまうことによって断線することがあります。

自分で修理するのは困難であるため、修理業者に依頼するとよいでしょう。

内部パーツが破損している

青いランプが点灯しており、目に見えるような原因がないのに3DSの電源がつかない場合、内部のパーツが破損しているケースが考えられます。

3DSは各種センサーやスピーカーなどの機能がそれぞれ連携して動作しているため、1つのパーツが故障すると、すべての動作に影響が生じてしまいます。

この場合も修理業者に依頼するか、新しい機器に買い替えるとよいでしょう。

SDカードに不具合がある

3DS本体に問題はなくても、SDカードに不具合があると3DSの電源がつかないことがあります。

また、SDカードが接触不良を起こしている場合も考えられます。

いきなりSDカードを抜いてしまうと故障につながるリスクがあるため、SDカードの確認を行う際は必ず電源を切ってから作業を行うようにしてください。

3DSの電源がつかない時の対処法

ここでは、3DSの電源がつかない時の対処法を解説します。

簡単に試せる方法もあるため、3DSが起動せず困っている方はぜひ実践してみてください。

充電ケーブルを交換する

3DSが正常に充電されていないことが原因で電源がつかない場合、充電ケーブルを交換することで改善される場合があります。

正規品以外の充電ケーブルを使用している場合は、3DS専用のもので充電を行うようにしましょう。

3DS用ACアダプターは任天堂公式サイトから購入が可能です。

別の充電ケーブルを使っても充電が開始されない場合、充電ケーブルそのものには問題がないことがわかります。

適温で3DSを充電する

3DSが過度に暑い場所や寒い場所で長時間充電されていた場合は、適切な温度が設定されている場所で充電し直してみてください。

上述の通り、バッテリーパックの使用環境は5〜35度が適温です。

適切な環境でしばらく放置しても3DSの電源がつかない場合は、充電関連に問題がないことがわかります。

バッテリーパックの放電を行う

3DS本体に異常はなくても、バッテリーパックに過度な電気が溜まることで電源がつかなくなる場合があります。

バッテリーパックを取り外してしばらく放電させた後、再度3DSに接続して起動できるか試してみてください。

バッテリーを付け直す時は、接続不良を起こさないよう確実に取り付けるようにしましょう。

バッテリーパックの端子を掃除する

バッテリーパックの端子が汚れていると、接続不良を起こす場合があります。

綿棒などを使って、端子部のクリーニングを行いましょう。

【バッテリーパックの端子をクリーニングする方法】

- 3DS裏面のバッテリーカバーを外し、バッテリーパックを取り外す。

- バッテリーパックの端子を綿棒でから拭きする。

- 10秒以上経ってから、バッテリーパックを再度取り付ける。

参考:ニンテンドー3DSのバッテリーパックをクリーニングする.

SDカードを抜いてみる

3DSの電源を入れる前に、SDカードを抜いてみるのも1つの方法です。SDカードの読み込みを省略できるため、3DSの電源が入る可能性があります。

また、この状態で3DSが起動した場合はSDカードの故障が考えられるため、新しいものと交換するとよいでしょう。

注意点として、3DSの電源が入っている時にSDカードを抜いてしまうと、故障の原因につながってしまいます。SDカードの抜き差しを行う際は、必ず3DSの電源を切るようにしてください。

バッテリーパックを新品と交換する

バッテリーパックが破損していたり、膨張していたりする場合は、新品と交換するとよいでしょう。

3DSのバッテリーパックは任天堂の公式オンラインショップで購入できます。プラスドライバーがあれば、自分でも簡単に交換が可能です。

バッテリーパックを交換しても3DSが正常に起動しない場合、バッテリーではなく本体の不具合や故障が考えられます。

修理業者に依頼する

ここまで紹介した対処法を試しても3DSの電源がつかない場合、本体が故障していることが考えられます。

今後も同じ端末を使用したい場合は、修理を依頼するのも1つの方法です。

ただし、任天堂による3DSの修理は2021年に終了しており、ゲーム機専門の修理業者を利用することになります。

業者によって料金が異なるため、事前に相見積もりを取っておくと安心です。

まとめ:3DSの電源がつかない時は原因を切り分けよう

3DSの電源がつかない場合、以下のいずれかが原因であることがほとんとです。

- 充電に問題がある

- バッテリーパックに問題がある

- 本体内部に問題がある

3DSの不具合を解消するためには、原因の切り分けを行い、状況に応じて適切な対処を実施することが大切です。

今回紹介した方法を試しても3DSが起動しない場合、本体の故障が考えられます。

不要になった3DSを簡単に処分したい場合は、パソコン廃棄.comを利用するとよいでしょう。

今回の記事もぜひ参考にしてください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

Wiiの電源が入らないとき、どうすればいいか分からなくて焦ってしまいますよね。

Wiiを使わずしばらく放置していたり本体が劣化していたりすると、電源が入らない現象が起こりがちです。Wiiの電源が入らないときは、落ち着いて原因を探りましょう。

今回はWiiの電源が入らないときの原因と対処法について詳しく解説します。Wiiの電源が入らなくて困っている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

【この記事で分かること】

- Wiiの電源が入らない原因

- Wiiの電源が入らないときの対処法

Wiiの電源が入らない原因

Wiiの電源が入らない原因として考えられるのは、主に以下の通りです。

- 長い間放置していた

- 温度が高い場所に置いている

- Wii本体が劣化している

それでは1つずつ見ていきましょう。

長い間放置していた

Wiiを長い間使用しないまま放置していると、電源が入らなくなることがあります。

ホコリが排気口に溜まったり、本体の劣化が進んでしまったり、Wiiを長い間放置することは不具合の原因になります。

長く使い続けたい場合、たまに電源を入れて動作確認をすることをおすすめします。

温度が高い場所に置いている

Wiiを温度が高い場所に置いていると、不具合の原因になることがあります。

Wiiは繊細な精密機械なので熱に弱く、パソコンやスマホと同様、高温の場所での保管はNGです。直射日光や高温の場所を避け、なるべく日の当たらない涼しい場所に置きましょう。

Wii本体が劣化している

電源が入らない場合、Wii本体の劣化が進んでいる可能性が高いです。

Wiiはどうしても経年劣化してしまうため、長年使っているとどんどん劣化していき、寿命を迎えて動かなくなってしまいます。電源が突然入らなくなり、どんな対処方法も意味が無い場合、経年劣化による故障と考えるべきでしょう。

Wiiを含めたHDDを内蔵している機器は、なるべく慎重に扱わないと寿命を縮める原因になります。

Wiiの電源が入らないときの対処法

Wiiの電源が入らないときは、以下の方法で対処してみましょう。

- 全ての配線を外して放置する

- 通気口のホコリを取り除く

- 修理・処分に出す

それでは1つずつ解説します。

全ての配線を外して放置する

配線を外してしばらく放置することで、Wiiの中に溜った電気を放電することができます。電源が入らないときは、配線を全て外した状態でWiiを休ませましょう。

しばらく放置したあとは、以下の手順で配線を繋ぎ直してください。

- AVケーブルを接続する。

- センサーバーを接続する。

- ACアダプターを接続する。

- ACアダプターをコンセントに差し込む。

ケーブルを接続する順番を守ることがポイントです。全てコードを抜き、長時間放置した後は、正しい順番でコードを接続し直しましょう。

通気口のホコリを取り除く

Wiiをしばらく使わないまま放置していると、通気口や内部にホコリが蓄積され、不具合の原因になります。

まずは、通気口のホコリを掃除機やエアダスターを使って取り除いてみましょう。そうするとWiiの電源が入るようになる可能性があります。

Wii内部のホコリまで取り除くには解体する必要があるため、電子機器に詳しくない方は通気口の掃除のみ行いましょう。解体は自己責任になるため、リスクが高いです。

修理・処分に出す

上記の対処法でどうしても解決できない場合は、メーカーや業者に修理を依頼しましょう。Wiiが古い場合は、思い切って処分を検討してもいいでしょう。

ただ、任天堂によるWiiの正規修理サービスは2020年で終了しています。修理を依頼する場合は非正規修理店に持ち込むしかないようです。

業者にもよりますが、即日での修理を行っている修理店もあるため、急ぎで修理してもらいたい方は近くの修理店を探してみましょう。

まとめ:Wiiの電源が入らないときは落ち着いて対処しよう

今回はWiiの電源が入らないときの原因と対処法について解説しました。

Wiiを長い間放置することで劣化が進んだり、温度が高い場所に置いていたりすると、電源が入らないなどの不具合の原因になります。

Wiiの電源が入らないときは以下の方法で対処してみましょう。

- 全ての配線を外して放置する

- 通気口のホコリを取り除く

- 修理・処分に出す

Wiiを処分するときは、データ消去・送料・リサイクル料無料のゲーム機処分.comの利用をおすすめします。安全かつお得にWiiを処分できるシステムが非常に充実しているので、ぜひチェックしてみてください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

Wiin UはWiiの後継機として発売された家庭用ゲーム機です。

Wii Uを購入した方の中には、これまで使っていたWiiからデータを移行したい方も多いのではないでしょうか。

この記事では、WiiからWii Uへデータを移行させる手順や移行時の注意点について解説しています。

WiiとWii Uの両方を持っている方はぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- WiiからWii Uへのデータ移行手順

- Wii U同士のデータ移行手順

WiiからWii Uへ移行できるデータは?

WiiからWii Uへ移行できるデータは以下の通りです。

なお、これらのデータはまとめてWii Uへ移行されます。データを個別に選んで移すことはできません。

| Wiiソフトに関するデータ | Wii専用ディスクのセーブデータWiiウェア・Wiiバーチャルコンソールのソフトとセーブデータ追加コンテンツ |

| Wiiショッピングチャンネルに関するデータ | WiiポイントWiiショッピングチャンネルの利用記録 |

| その他 | MiiニンテンドーWi-Fiコネクションの関連データ(インターネットでの対戦履歴など) |

Wiiソフトに関するデータのうち、Wii購入時に最初からプリインストールされていたソフトはデータを移行できません。そのままWii本体のみで使用できます。

また、Wiiに溜まっていたWiiポイントは、Wii Uの「Wiiショッピングチャンネル」に加算されます。ただし、加算後の合計が10,000Wiiポイントを超える場合は移行できないため注意してください。

データ移行前に準備するもの

WiiからWii Uにデータを移行する際は、以下のものを準備しておきましょう。

- Wii本体(Wiiリモン・センサーバー含む)

- Wii U本体

- テレビ

- SDカード

- ニンテンドーネットワークID

- インターネット環境

データを確実に移行するためにも、SDカードは512MB以上のものを用意してください。

ニンテンドーネットワークIDの取得方法については、以下の項目で解説します。

WiiとWii Uのテレビへの接続方法

データ移行の際は、WiiとWii Uを交互に操作することになります。

Wii専用のAVケーブルを使用して1台のテレビに両方の端末を接続し、それぞれの入力を切り替えながら作業を行うとスムーズです。

テレビにWiiとWii Uを同時接続できない場合は、WiiとWii UのAVケーブルをテレビに交互に接続しながらデータ移行を行ってください。

WiiからWii Uにデータを移行する手順

ここでは、実際にWiiからWii Uにデータを移行する手順について解説します。

WiiとWii Uを交互に操作することになるため、混同しないように注意してください。

参考:Wiiからソフトとデータを引っ越しする|Wii U サポート情報|Nintendo

ニンテンドーネットワークIDの登録

WiiからWii Uへデータを移行するためには、Wii UにニンテンドーネットワークIDの登録が必要です。

Wii Uのホーム画面でユーザーのMiiのアイコンの右上に「ニンテンドーネットワークアイコン」がない場合は、まだ登録が完了していません。

ニンテンドーネットIDを登録する手順は以下の通りです。

【ニンテンドーネットIDの登録手順】

- Wii UでMiiをタッチして「ユーザー設定」を表示させる。

- 「ニンテンドーネットワークIDを登録する」を選択する。

- 「ニンテンドーネットワークIDはお持ちですか?」と表示されるため、ニンテンドー3DSシリーズで登録しているIDを登録したい場合は「はい」を選択する。それ以外は「いいえ」をクリック。

- 画面の案内に従って、必要な情報を入力する。

参考:ニンテンドーネットワークIDの登録方法(Wii U)|サポート情報|Nintendo

ユーザーのMiiのアイコンの右上に「ニンテンドーネットワークアイコン」がある場合は、そのまま次の手順に進んでください。

Wii Uで「Wiiからの引っ越し」を操作する

Wii Uで「Wiiメニュー」を選択し、「Wiiからの引っ越し」をクリックしてください。

「Wiiからの引っ越し」を開くと、「Wiiショッピングチャンネル」にてデータ移行に必要なチャンネル(Wiiからの引っ越し)を無料ダウンロードできます。

「Wiiからの引っ越し」はWii Uの本体メモリー内に保存するように気をつけましょう。

Wii UにSDカードを挿入

画面にSDカードを挿入するように表示されたら、注意事項をよく確認したうえでWii U本体にデータ移行で使用するSDカードを挿入しましょう。

Wii UからSDカードへデータ移行に必要な情報が書き込まれます。画面の指示に従って、作業が完了するまではSDカードを抜いたり、電源を切ったりしないでください。

これでWii Uでの作業は一旦終了し、Wiiでの作業に移ります。

Wiiで「Wii Uへの引っ越し」を操作する

Wiiを操作して、WiiメニューからWiiショッピングチャンネルを開きます。

Wiiショッピングチャンネルで「ショッピングへ」-「Wiiチャンネル」を選択し、「Wii Uへの引っ越し」をダウンロードしてください。

「Wiiからの引っ越し」と同じく、ダウンロードに費用は発生しません。

ダウンロードが完了したら、「Wii Uへの引っ越し」を起動します。

WiiにSDカードを挿入

画面にSDカードを挿入するように表示されたら、Wii Uで使用したSDカードをWii本体に挿入しましょう。

WiiからSDカードへの書き込みが始まるため、画面の指示に従ってそのまま待機します。作業が完了するまで時間がかかる場合がありますが、途中でSDカードを抜いたり電源を切ったりしないでください。

ちなみに、SDカードメニューに保存されているソフトはWii Uに移行できません。もし移行したい場合は、Wii本体の保存メモリに移動させておきましょう。

Wii UにSDカードを戻す

WiiからWii UにSDカードを戻し、画面の指示に従ってデータをWii Uに保存しましょう。

データ量によっては作業完了まで時間がかかる場合がありますが、途中でSDカードを抜いたり電源を切ったりしないでください。

データ移行が完了すると、SDカードからデータが消去されます。

WiiからWii Uにデータを移行する際の注意点

WiiからWii Uにデータ移行を行うと、Wiiに保存されていたデータは消去されます。ただし、Wii Uへ引っ越しできないソフトはそのままWiiで使用可能です。

また、WiiとWii Uに同じソフトが存在する場合、データを移行するとWii Uに保存されているセーブデータが消去され、Wiiのセーブデータに書き換えられるため注意してください。

「似顔絵チャンネル」で作成したMiiについても同様で、データ移行によってWii Uで作成されたMiiは消去され、Wiiに保存されていたMiiに置き換えられます。

なお、Wii Uメニューの「Miiスタジオ」に影響はありません。

Wii U同士でデータを移行する場合

WiiからWii Uだけでなく、Wii U同士でデータを移行することもできます。

ただし、Wii U本体のシステムバージョンが「 5.1.0J」 以降であることが条件です。

「Wii U同士の引っ越し」機能を利用し、画面の指示に従って操作を行ってください。

Wii U同士のデータ移行で必要なものは以下の通りです。

- インターネット環境

- データ移行元のニンテンドーネットワークID

- Wii U本体(移行元・移行先)

- SD/SDHCメモリーカード

- Wiiリモコン

参考:【Wii U】Wii U同士で引っ越しする際、引っ越しをするには何を準備すれば良いですか?

Wii U同士でデータを移行する際の注意点

移行先のWii Uにデータが保存されている場合、データ移行によって移行元のデータに上書きされるため注意してください。

また、WiiからWii Uへのデータ移行と同様、Wii U同士でもデータはまとめて移されるため、一部のデータのみを移動させることはできません。

ちなみにWii U同士でデータを移行できる回数に制限はありませんが、一度データ移行を行うと、移行元・移行先のWii Uともに1週間は再度データを移行させることが不可能になります。

まとめ:Wiiからデータを移行する際は事前準備を忘れずに

WiiからWii Uでデータを移行する際は、本体を両方ともテレビに接続した状態で、画面を切り替えながら作業を行います。

データ移行に必要なニンテンドーネットワークIDやSDカードをあらかじめ準備しておくと、効率よく作業が進められるでしょう。

原則として移行元のデータが移行先に上書きされるため、移行先のWii Uにデータが存在する場合は注意してください。

データ移行後にWiiが不要になった場合は、パソコン廃棄.comを利用すると無料で処分が可能です。

今回の記事もぜひ参考にしてください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

Windows8/8.1のパソコンを使っていて突然起動できなくなってしまったことはありませんか?

起動しなければパソコンは何の役にも立たないのでいち早く解決したいですよね。

この記事では

- Windows8/8.1が起動しないときの症状

- Windows8/8.1が起動しない場合の対処法

について解説していきます。

Windows8/8.1が起動しないときの症状

Windows8/8.1が起動しないといっても症状はいくつかあります。

症状によって対処法も変わってくるので、まずは状況を把握しましょう。

起動しない場合は主に以下の症状が現れます。

- ディスプレイが黒いまま

- メーカーのロゴやWindowsのロゴが出たまま進まない

- ディスプレイにエラーが表示されている

- 「Windowsが正しく読み込まれませんでした」と表示される

ディスプレイが黒いままの場合は電源が入らないことも考えられますし、エラーが表示されている場合はメッセージに従って対処する必要があります。

注意すべき点は起動しないからといって何回も電源をオンオフしたり、いきなり電源コンセントを引っこ抜くようなことは避けましょう。

過剰な電流が流れたり、ハードディスクにダメージが入ると直るものも直らなくなってしまいます。

Windows8/8.1が起動しない場合の対処法

Windows8/8.1が起動しない場合の対処法を解説していきます。

電源ボタンを確認する

まずは電源ボタンを押して電源ランプが点灯するか確認しましょう。

本体の電源ボタンを押しても起動しない場合は故障もありえます。

ケーブルの状態を確認する

電源ケーブルやモニターとのケーブルがしっかりと接続されているか確認しましょう。

接続されている場合は一旦全てのケーブルを抜いて挿し直します。

タコ足配線などのマルチタップを使用している場合は一度、壁のコンセントに直接電源ケーブルを挿して電源が入るか確認してみることもおすすめです。

バッテリーの状態を確認する

当然ですが、ノートパソコンの場合はバッテリーが切れていると電源は入りません。

バッテリー残量が少ない場合はACアダプターを接続し、電源が入る確認します。

また衝撃などでバッテリーが接続不良になっていることも考えられます。

取り外せるバッテリーの場合は接続し直して電源が入るか確認してみましょう。

モニターの電源が入っているか確認する

デスクトップパソコンの場合はモニターの電源が入っていないということがあります。

手動でモニターだけ消してしまった後などは、パソコン本体と連動して電源が入らないことがあるのでモニターの電源が入っているか確認しましょう。

機種によってはナイトモードに入っていると日中は画面が暗すぎて何も映っていないようにみえることもありますので、明るさ調節ができる場合は明るくなるか確認します。

放電する

パソコン本体が帯電していると正常な電気の流れが妨げられ、起動しないことがあります。

帯電したパソコンの放電は以下の方法で行います。

- パソコンに接続されているケーブルやUSB、ディスク、SDカードなどを全て取り外す

- パソコンの電源を落とす(シャットダウンする)

- デスクトップの場合は電源ケーブル、ディスプレイケーブル、キーボードなどの周辺機器を全て外す

- ノートパソコンの場合はACアダプター、バッテリー、周辺機器を全て外す

- 全て外し終わったら90秒以上待つか、電源ボタンを複数回押す

- 電源ケーブル、バッテリーを取り付け再度電源を入れる

以上で放電作業は完了します。

ノートパソコンでバッテリーが外せない機種の場合はメーカーの指示通りに放電してください。

DVDやCD-ROMが入っていないか確認する

DVDドライブやCDドライブにディスクが入ったままの状態ではWindowsが起動できないことがあります。

起動しない場合はディスク取り出しボタンを中に入っているディスクを取り出してください。

取り出したら再度電源を入れて正常に起動するか確認しましょう。

増設機器を外してみる

外付けハードディスクやメモリなどを増設した場合は正常に起動しなくなることがあります。

上手く起動しないときは増設した機器を全て外してみましょう。

BIOSを初期化する

BIOSとはパソコンの基本的な設定や周辺機器の管理をするWindowsが起動する前に動作するプログラムのことです。

BIOSのアップデートに問題があったり、周辺機器のドライバーとの相性が悪くなったりすると不具合を起こすことがあります。

周辺機器を外しても上手く起動しない場合はBIOSの初期化を試してみましょう。

BIOSの初期化方法はメーカーによって方法が異なりますので、自分のパソコンのメーカーホームページを参考にしてみてください。

「F1」を押して起動するか確認する

画面上に「Press F1 to」といった文字が表示されている場合は「F1」キーを押して起動するか確認しましょう。

F1キーを押して無事起動した場合は、改めて電源を落とし、起動するか確認します。

毎度この表示が出る場合はパソコンに不具合が生じている可能性が高くなるので、継続して使うには注意が必要です。

セーフモードで起動する

セーフモードはWindows8/8.1の必要最低限の構成で起動するので他のアプリに問題があるかを判別する一つの方法となります。

セーフモードで起動できるということは常駐ソフトや周辺機器に問題がある可能性が高くなります。

セーフモードは以下の手順で起動します(※メーカーによっては方法が異なる場合があります)。

- パソコンの電源を入れ、メーカーのロゴが表示されたらすぐに「F2」または「DEL」キーを数回押す

- 「BIOSセットアップユーティリティ」が表示されたらキーボード上の「→」で「Exit」を選択

- キーボードの「↓」を押して「HDD Recovery(HDDリカバリー)」を選択してEnterを押す

- 「Execute HDD Recovery?」と表示されるので、「Yes」を選択

- 成功するとメーカーのロゴが表示され、「お待ちください」と表示されるので待つ

- 「キーボードレイアウトの選択」と表示されるので「Microsoft IME」をクリック

- 次に「オプションの選択」と表示されるので、「トラブルシューティング」を選択する

- 詳細オプションを選択し、「スタートアップ設定」を選択

- 再起動をクリック

- 画面が切り替わると「スタートアップ設定」が表示されるので「セーフモードを有効にする」を選択する

- サインイン画面が表示されたらサインインする

- 起動後、画面の隅に「セーフモード」と表示されていれば成功

自動修復機能を使う

Windows8/8.1は起動に関する問題があるか診断し、問題があれば修正する機能を搭載しています。

自動修復機能の点順は以下の通りです。

- パソコンの電源を入れ、メーカーのロゴが表示されたらすぐに「F2」または「DEL」キーを数回押す

- 「BIOSセットアップユーティリティ」が表示されたらキーボード上の「→」で「Exit」を選択

- キーボードの「↓」を押して「HDD Recovery(HDDリカバリー)」を選択してEnterを押す

- 「Execute HDD Recovery?」と表示されるので、「Yes」を選択

- 成功するとメーカーのロゴが表示され、「お待ちください」と表示されるので待つ

- 「キーボードレイアウトの選択」と表示されるので「Microsoft IME」をクリック

- 次に「オプションの選択」と表示されるので、「トラブルシューティング」を選択する

- 「トラブルシューティング」の「詳細オプション」をクリック

- 「詳細オプション」の中の「スタートアップ修復」または「自動修復」をクリック

- 使用するアカウントをクリックし、パスワードを入力する

- 「PCを診断中」と表示されるので、完了するまで放置

- 修復が成功すれば正常に起動する

システムの復元を行う

システムの復元を実行すると起動しなくなる前の状態に戻すことができます。

復元ポイントが作成されていることが条件となりますが、以下の手順で行います。

- 「Windowsキー」と「X」同時に押し、一覧から「システム」を選ぶ

- システムの保護をクリック

- システムのプロパティが表示されるので、「システムの保護」のタブを選択し、システムの復元をクリックする

- 画面に従って「次へ」をクリック

- 「別の復元ポイントを選択する」をクリックし、「次へ」をクリック

- パソコンの調子が悪くなる前に日付の復元ポイントを選択し、「影響を受けるプログラムの検出」をクリックする

- 「削除されるプログラムとドライバー」と「復元が見込まれるプログラムとドライバー」の内容を確認し、問題なければ「閉じる」をクリック

- 選んだ復元ポイントが間違いないことを確認し、「次へ」をクリック

- 「復元ポイントの確認」が表示されるので、「完了」をクリック

- 「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」に対し、問題なければ「はい」をクリック

- 「Windowsのファイルと設定を復元しています。」と表示されるので、そのまま待つ

- システムの復元が完了すると自動的にパソコンが再起動するので、「システムの復元は正常に完了しました」のメッセージを確認したら「閉じる」をクリックして終了

PCのリフレッシュを行う

PCのリフレッシュは設定やアプリの情報は残したままWindows8/8.1を再インストールしてパソコンを正常な状態に戻す機能です。

手順は以下の通りに実施します。

- パソコンの電源を入れ、メーカーのロゴが表示されたらすぐに「F2」または「DEL」キーを数回押す

- 「BIOSセットアップユーティリティ」が表示されたらキーボード上の「→」で「Exit」を選択

- キーボードの「↓」を押して「HDD Recovery(HDDリカバリー)」を選択してEnterを押す

- 「Execute HDD Recovery?」と表示されるので、「Yes」を選択

- 成功するとメーカーのロゴが表示され、「お待ちください」と表示されるので待つ

- 「キーボードレイアウトの選択」と表示されるので「Microsoft IME」をクリック

- 次に「オプションの選択」と表示されるので、「トラブルシューティング」を選択する

- 「PCのリフレッシュ」をクリック

- アカウントとパスワードを入力し、続行をクリック

- 「Windows8」をクリックし、「全て準備できました」という表示されたらリフレッシュをクリック

再セットアップを行う

上記全てを実行しても起動しない場合はOSそのものを再セットアップ、購入した状態に戻すことが必要となります。

再セットアップ方法は以下記事を参考にしてみてください。

Windows8/8.1の初期化方法を解説!初期化できないときの対処法も紹介

もし対処をしても直らなかった場合は、買い替えを検討

以上、Windows8/8.1が起動しないときの対処法を解説してきました。

起動しない場合はどのような症状が出ているかまず把握しましょう。

電源が入っていないという単純な理由から再セットアップまで対処法をひとつひとつ試していくことで起動する可能性は高くなります。

ただし、OSのサポートは2023年1月に終了しているので、どうしても起動しない場合は買い換えを検討してもよいでしょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

「Windows7のサポート終了ってどういうこと?」

「サポート終了しても使えるんじゃないの?」

など、Windows7のサポート終了のお知らせを受け、このように思った方は多いのではないでしょうか?

実際にサポートが終了しても使い続けている人をたびたび見かけます。

しかし、サポートが終了しているOSを使い続けるのはとても危険です。

そこでこの記事では、Windows7のサポートの意味から重要性などについてわかりやすく解説します。

【この記事でわかること】

- Windowsのサポート

- Windowsが行うサポートの重要性

- Windows7のサポート期間

- サポートが終了しての影響

そもそもWindowsのサポートとは?

Windowsのサポートとは、OSを開発したマイクロソフト社が提供しているオペレーションシステムのことです。

オペレーションシステムとはOSが発売されたときから導入された後も行う更新のことです。

この更新を行うことにより、バグやエラーの修正、機能の追加、セキュリティ上の問題への脆弱性を解消します。

Windowsが行うサポートの重要性

サポートが終了すると更新プログラムの提供はなくなります。

つまり、今までサポートによって安全で最新の仕様で使用できていたOSが、不完全な状態になるということです。

そのため、インターネットを使用する際にパソコンが攻撃される可能性が高くなります。

パソコンが攻撃されれば重要な情報が流出したり、パソコンが正常に使用できなくなったり、さまざまな問題が生じます。

サポートが終了すればその可能性が高まるため、サポートはとても重要なものなのです。

Windows7のサポート期間とは?

Windows7のサポート期間とはそのままの意味で、サポートを受けられる期間のことです。

Windowsのサポート期間には次の2種類があります。

- メインストリームサポート

- 延長サポート

最初はメインストリームサポートですが、こちらが終了すれば延長サポートに移ります。

Windows7は2018年10月31日までメインストリームサポートとなっており、延長サポートは2020年1月14日で終了済みです。

Windows 7 / 8.1 サポート終了へのWindows 10 環境移行のススメ : ビジネスPC | NEC

メインストリームサポートでも延長サポートでも更新は行われます。

しかし、延長サポートが終了すれば完全にサポートは終了したことになります。

参照:Windows 7 / 8.1 サポート終了へのWindows 10 環境移行のススメ : ビジネスPC | NEC

Windows7がサポート終了して影響はある?

前述したとおり、サポート終了した場合はOSの脆弱性が解消できず、最新の状態での使用ができません。そのため次の3つの影響が出ます。

- ウイルスに感染しやすくなる

- 利用できないサービスが多くなる

- PC機器・ソフトが使用できない

どれもパソコンを使用していくうえで、無視できない項目です。

それぞれの影響をみてみましょう。

ウイルスに感染しやすくなる

インターネットにウイルス感染しないよう、セキュリティソフトを入れている方は多いと思います。

セキュリティソフトはプログラムの更新を前提にパソコンをウイルスから守るものです。

しかしWindows7はサポートが終了しているため、プログラムの更新ができません。

プログラムの更新部分をセキュリティソフトが補うのは不可能です。

ウイルスに感染すれば個人情報が流出したり、パソコンの操作に大きな悪影響を及ぼします。

「サポート期間が終了したけどセキュリティソフトを入れているから大丈夫」などとWindows7をインターネットに接続するのはやめましょう。

利用できないサービスが多くなる

Windows7のサポートが終了した後は、無料・有料ともにできないサポートが多くあります。

そのためサポート切れで使用し続けるにしても、利用できないサービスの多さで使い続けるのは難しいでしょう。

PC機器・ソフトが使用できない

パソコン操作の際に使うマウスやキーボード、Webカメラといった周辺機器はWindows7のサポート終了時と同じく使えない可能性が高いです。

パソコンの周辺機器はドライバー、ソフトウェアをインストールして使用しますが、その際はOSのバージョン確認が必要です。

OSサポートが終了すれば対象外となっているため、PC機器・ソフトが使用できない可能性が高くなります。

Windows7がサポート終了してどうすれば良い?

Windows7がサポート終了した場合の対処方法は次の2つです。

- OSのアップグレード

- 新しいパソコンを購入する

サポートが終了したWindows7を使用するのは、リスクが高すぎます。

そのため、すぐにでも新しいOSへ切り替えなければなりません。

Windows8のサポートも2023年1月10日に終了するため、Windows10以降への移行をおすすめします。

2つの対処方法を詳しくみてみましょう。

OSのアップグレード

もともとWindows7のサポート終了時期に無償でWindows10へのアップグレードが可能でした。しかし現在は無償期間が終了しているため、Windows10のOS購入が必要です。

新しいパソコンを購入する

OSの購入が難しい、またはパソコンのスペックが古い場合はWindows10以降が導入されている新しいパソコンを購入しましょう。

スペックが高いため、使用していたパソコンよりも快適に動作できるはずです。

まとめ:Windows7は使い続けるのは避けるべき!Windows10,11への移行をしよう

この記事ではWindows7のサポートについて解説しました。サポート期間が終了したWindows7を使い続けるのはリスクが高いものです。

そのため、すぐにでもWindows10以降への切り替えをしましょう。

なお、Windows8は現在もサポートを受けていますが2023年1月10日に終了する予定です。そのため、Windows10、11への移行をおすすめします。

もしパソコンを買い替えたり、廃棄したりする必要がある場合は、パソコン廃棄.comの利用をおすすめします。

パソコン廃棄.comでは費用は一切かからずに、事前連絡は不要です。データの削除も無料ですべてこちらで行います。

手元に使わないパソコンがある方は、パソコン廃棄.comの利用を検討してみてください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

「PS4の電源がつかない」

「電源はつくけど、電源ランプの色がいつもと違う」

こういったシチュエーションに遭遇し、焦ってしまったという方も多いと思われます。

しかし、電源ランプの色によっては個人でも簡単に対処できることも多いので、過度に心配する必要はありません。

単純なことが原因となって、一時的に正しく電源がつかなくなっているだけということもありますので。

そこでこの記事では、PS4の電源がつかなくなる原因や、電源ランプの色からわかる不具合の内容、正常に電源が入らない時の対処方法などについて、わかりやすく解説していきます。

【この記事でわかること】

- PS4の電源がつかなくなる原因

- 電源ランプの色で不具合の内容を把握

- PS4の電源がつかなくなった時の対処法

- PS4におけるデータのバックアップ方法

PS4の電源がつかなくなる原因

PS4の電源が正常につかなくなる原因は、主に以下のようなものです。

- 電源コードがうまく挿さっていない等の接触不良

- システムトラブル

- オーバーヒート

- 物理的な故障

何が原因で電源が入らなくなっているのかを完全に特定するのは難しいですが、PS4の電源ランプの色を確認することによってある程度原因を絞ることが可能です。

電源ランプの色で不具合の内容を把握

PS4の電源がうまく入らない時は、まず電源ランプの色を確認するようにしましょう。

電源ランプの色によって、どんな不具合が起こっているのかを大まかに把握することができます。

参考:PlayStation®5 / PlayStation®4の電源ランプのステータス

電源ランプが消灯

電源が完全にオフになっている状態です。

何度電源ボタンを押してもランプが消灯したままならば、PS4に電気が供給されていないか、何かしらの重要パーツが故障していて電源がつかない状態である可能性が疑われます。

当然ではありますが、電源ランプが消灯している状態では、「USBによるコントローラーの充電」も「コンテンツのダウンロードやインストール」も行われません。

電源ランプが白色で点灯

電力供給が正常に行われ、PS4本体も動作している状態です。

電源ランプが白色に点灯しているのに画面がつかないようならば、テレビ画面への出力がうまくいっていないというケースが想定されます。

電源ランプがオレンジ色で点滅/点灯

オレンジ色に「点滅」ならばスタンバイモードへの移行中、オレンジ色に「点灯」ならばスタンバイモード中ということを表しています。

スタンバイモードとは、パソコンで言うところのスリープ機能のようなもの。

電力消費を抑えられたり、すぐにゲームを再開できたり、コントローラーの充電ができたりといった色々なメリットが存在するモードとなります。

以下のいずれかの方法により、スタンバイモードに切り替えることができます。

- 機能画面から電源ボタンのマークを選択した後、「スタンバイモードにする」を選択

- クイックメニューから「電源」⇒「スタンバイモードにする」の順に選択

- 電源ボタンを長押しし、「ピッ」という音がするまで待つ

つまり、電源ランプがオレンジ色に点滅・点灯するのは不具合ではないので、何も心配する必要はありません。

参考:電源を入れる/切る | PlayStation®4 ユーザーズガイド

電源ランプが青色で点滅

システムトラブルやパーツの故障等、PS4の内部で何らかのエラーが起こっている状態です。

ランプの色としては最もまずい状態で、メーカーや業者へ修理へ出さなければいけなくなることも多いです。

また、白色で点滅する場合も本体エラーの可能性が高いです。

電源ランプが赤色で点滅

高温によるオーバーヒート(熱暴走)により、正常に動作できない状態です。

- PS4本体が直射日光に当たっていた

- ファンにホコリが付着して本体をしっかり冷却できていない

- 異常なほどの長時間プレイ

- 通気性が悪く高温な環境でのプレイ

こうした状況に長くさらされていたPS4は、オーバーヒートを起こしやすいです。

PS4の電源がつかなくなった時の対処法

電源ランプの色がどういう状態であっても、対処する方法はあります。

特に「青色に点滅」以外ならば、簡単な対策で解決できることも多いので、慌てずに以下の方法を順番に実践してください。

電源コードの抜き差し

単純なことなので見落としがちですが、電源コードが正しく挿さっていなかっただけ、というケースは意外と多いものです。

PS4側・コンセント側の両方について、しっかりと挿し直してみてください。

電源コードが確実に挿さっているのに電源が入らないようならば、コードが断線しているか、本体の故障である可能性が高くなります。

専用の電源コードを使用する

メーカー公式の電源コード、いわゆる「純正」のコードを使用していない場合、正しい電力供給が行われない場合があります。

非純正品は安いですが、粗悪品であることもあり得ますので。

非純正品を使っているようでしたら、一度純正品の電源コードを使用してみてください。

壁コンセントから接続

電源タップやコネクタに電源コードを接続している場合、供給される電力が弱くなってしまい、PS4を起動させるための電力を送り込めないという状況に陥ることがあります。

そういったケースを考慮し、壁に設置されたコンセントに繋いでから電源ボタンを押してみてください。

壁コンセントから接続された電力供給が最も安定します。

HDMIケーブルの抜き差し

電源ランプが白色に点灯しているのに画面に何も映らない、という場合は、テレビと接続しているHDMIケーブルがしっかり挿さっていない可能性が高いです。

HDMIケーブルは、PS4が映そうとしているデータを出力するためのコードですので、このコードがうまく挿さっていなかったり断線していたりすると、PS4本体が正常に動いていてもテレビ画面には何も映りません。

テレビ側・PS4側の両方にHDMIケーブルがしっかり挿さっているかどうか確認してください。

PS4本体を冷却する

- 長時間プレイの直後

- 直射日光の当たる場所や高温多湿な環境

- PS4の周辺に大きな物が多く通気性が悪い

こういった状況に置かれていたPS4は熱がこもりやすくなります。

一定以上の熱がこもってしまうとオーバーヒートを起こし、電源がつかないという状態になってしまうことがあります。

本体を触ってみて異常に熱いようならば、風通しの良い涼しい場所に置いてしばらく放置しておきましょう。

充分に冷却できたと判断したら、再び電源を入れてみてください。

なお、早く冷却したいからといって冷蔵庫の中に入れるのは厳禁です。

結露によってPS4の内部に湿気が溜まってしまい、故障の原因となってしまいますので。

焦らず、ゆっくりと冷却するよう心がけましょう。

吸気口と排気口のホコリを除去する

PS4の吸気口と排気口に大量のホコリが付着していると、うまく排熱できなくなってしまい、本体がオーバーヒートしやすくなってしまいます。

特に、部屋の掃除をあまり行っておらず、周囲がホコリだらけといった環境でゲームをすることが多い場合は、短期間でホコリがこびりついてしまい、通気性の悪化から熱がこもりやすくなります。

吸気口や排気口を目視し、ホコリが大量に付着しているようならば、清潔な乾いた布などで綺麗に拭き取ってください。

Amazonや楽天などで、ホコリ除去用の専用グッズも売っていますので、そういったものを利用するのもよいでしょう。

なおホコリ除去については、本体の外側部分だけで充分です。

PS4を分解して内部まで綺麗に掃除するのが理想ではありますが、機械にあまり詳しくない人がそこまでやろうとすると大変ですし、場合によっては以下のようなリスクも背負うことになります。

- 分解した後に正しく組み立てられない

- うっかり重要なパーツを傷つけてしまい新たな不具合が発生するようになった

- 変に内部をいじったことで完全に電源がつかなくなった

また、一度分解してしまうと、PS4の正規修理サービスを受けることができなくなってしまいます。

こうしたリスクを避けるためにも、ホコリ除去程度のメンテナンスならばPS4の外側だけにしておくべきでしょう。

セーフモードから再起動する

パソコン同様、軽度な不具合であれば再起動するだけで直る場合があります。

しかし電源がつかないという状態ですと、通常の方法で再起動はできないため、一旦セーフモードで立ち上げる必要が出てきます。

セーフモードで立ち上げる方法は以下の通りです。

- PS4の電源ランプが消灯し、電源が切れていることを確認する

- 電源ボタンを押し続ける(「ピッ」という音が鳴っても電源ボタンから指を離さない)

- 7秒ほど長押しすると「ピッ」という音がするので、電源ボタンから指を離す

- 画面に「DUALSHOCK 4をUSBケーブルで接続して、PSボタンを押してください。」と表示されるので、指示に従ってPSボタンを押すとセーフモードが起動する

セーフモードでの起動が完了した後、「1.PS4を再起動する」を選択し、再起動を行ってください。

参考:PS4®の調子が悪い……困った時に試しておきたい改善策【知っトク! PlayStation®】

セーフモードからデータベースを再構築する

システム的なトラブルで正常に電源が入らないケースを考慮して、セーフモードで立ち上げてからデータベースを再構築するという手段も試してみる価値があります。

まずは上記の方法でセーフモードでPS4を立ち上げてください。

その後、「5.データベースを再構築する」を選択すると、データベースの再構築が始まります。

初期化とは違って、セーブデータなどが消えることはありません。

初期化

あらゆる対処法を試しても電源がつかないようならば、最後の手段として、PS4本体を初期化してみるという方法があります。

初期化とは、何のデータも入っていない購入当時の初期状態に戻すことです。

そのため、それまで蓄積されたデータはすべて消えてしまいますので、初期化前には必ずバックアップを取っておくようにしましょう。

(バックアップ手順については後述します)

初期化の手順は、電源が入る状態ならば、「設定」 ⇒ 「初期化」 ⇒ 「PS4を初期化する」 ⇒ 「フル」と進むだけとなります。

通常の状態でPS4を立ち上げることができない場合は、一旦セーフモードで立ち上げた後、「6.PS4を初期化する」を選択してください。

PS4におけるデータのバックアップ方法

電源がつかない場合の最後の手段として、セーフモードで立ち上げての初期化という方法を紹介しましたが、初期化前には必ずデータのバックアップを取っておきましょう。

電源がつかなくなったというトラブル以外でも、いつPS4が正常に動作しなくなるかはわからないので、こまめなバックアップはやっておいて損はありません。

PS4のバックアップ方法は、主に以下の2種類となります。

オンラインストレージを利用する

「PlayStation Plus(PS Plus)」に加入していれば、オンラインストレージを利用してクラウド上にゲームデータをバックアップすることができます。

PlayStation Plusとは、Sonyが提供する有料会員サービスで、加入することで様々な特典を得ることができます。

オンラインストレージ(クラウド上でのバックアップ)も、特典の一つです。

公式のバックアップ方法なので、PS Plusに加入しているならば是非この方法でバックアップを取っておきましょう。

「自動アップロード」を有効にしておけば、セーブデータが自動でクラウド上にバックアップされるため非常に便利です。

なお、自動アップロードを有効にする方法は以下の通りです。

- 本体に作成したユーザーを選択する

- 「設定」 ⇒ 「省電力設定」 ⇒ 「スタンバイモード中の機能を設定する」と進む

- 「インターネットに接続したままにする」の横にあるチェックボックスをオンにする

- また「設定」に戻り、「アプリケーションセーブデータ管理」 ⇒ 「自動アップロード」と進む

- 「自動アップロードを有効にする」の横にあるチェックボックスをオンにする

参考:PlayStation®4本体のPlayStation®Plusオンラインストレージ

ただ、ゲーム中のスクショ画像や各種設定内容のバックアップはできない、という難点がありますので、すべてのデータをバックアップしておきたいという方には向かない方法となります。

外付けの拡張ストレージを利用する

外付けのHDDやSSD、USBメモリといった拡張ストレージを利用してデータをバックアップすることもできます。

こちらの方法ならば、ゲーム中のスクショ画像や設定内容もすべて保存することが可能です。

注意点として、PS4のデータをすべてバックアップするには、最低でもPS4ハードドライブの2倍の容量を持つ「FAT32」もしくは「exFAT」フォーマットの外付け機器が必要となります。

余裕を持たせるために、できるだけ大容量のHDDやSSD、USBメモリを用意しておいた方がよいです。

外付け機器へすべてのデータをバックアップする手順は以下の通りです。

- 「トロフィー」にアクセスし、OPTIONSボタンを押す

- 「PlayStation Networkと同期する」を選択する

- PS4へ外付け機器を接続する

- 「設定」 ⇒ 「システム」 ⇒ 「バックアップ/復元」と進む

- 「バックアップ」を選択する

- バックアップするデータをすべて選択し、「バックアップする」を選択する

- バックアップが開始され、進捗バーが表示されるのでそのまま待つ(バックアップはいつでもキャンセル可能)

- バックアップが終了したら、「バックアップ」を選択する

- PS4から外部機器との接続を解除する

なお、上記の手順で保存した外付け機器のバックアップデータを使ってデータを復元する際には、現在PS4の中にあるデータはすべて削除され、バックアップデータが上書きされてしまいます。

消えては困るデータがPS4の中にある場合は、迂闊に復元しないように気を付けてください。

参考:外部ストレージ機器でPlayStation®4データをバックアップ / 復元する方法

まとめ:電源ランプの青色点滅以外ならば自己解決できる可能性が高い

以上、PS4の電源がつかない時の対処法を中心に解説してきました。

電源ランプの色や光り方によって、どんな不具合なのかはある程度絞れます。

青色点滅の場合は、PS4本体に何らかのエラーが発生している可能性が高く、修理へ出さなければならないこともありますが、その他の場合はそれほど手間のかからない方法で解決できることも多いです。

しかし、青色点滅の状態で、セーフモードでも立ち上がらなかったり、セーフモードで立ち上がったもののデータベース再構築や初期化でも症状が改善しなかった場合は、修理へ出すか買い替えるしかないでしょう。

もし買い替える場合は、お手持ちのPS4を処分する必要が出てくると思われますが、その際には「パソコン廃棄.com」の利用が便利です。

「パソコン廃棄.com」ならば、費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。

ただ壊れたPS4を梱包して送付するだけで、無料廃棄が完了します。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

使わないWiiを処分したくなったり、人に譲ったりして手放す前には初期化が必要です。初期化せずに手放してしまうと個人情報が流出する恐れがあります。

また、初期化作業はWiiの不具合にも有効な手段です。Wiiの初期化方法を把握しておけば、さまざまな場面で役立つでしょう。

今回はWiiの初期化方法や初期化前にすべきことについて、分かりやすく解説します。

Wiiの処分を検討している方など、ぜひ参考にしてみてくださいね。

【この記事で分かること】

- Wiiを初期化する前にすべきこと

- 初期化方法や注意点

Wiiを初期化する前にすべきこと

Wiiを初期化する前にすべきことは以下の通りです。

- ショッピングチャンネルの履歴を消す

- データのバックアップを取る

- ログイン情報を確認しておく

ショッピングチャンネルの履歴を消す

ショッピングチャンネルを利用してWiiから買い物していた方は、履歴を消去しましょう。

Wiiを初期化する前にショッピングチャンネルの利用記録を消すようにメッセージが表示されます。記録を消さずに初期化すると、そのまま残ってしまいます。

ショッピングチャンネルの利用記録の消し方は以下の通りです。

- ショッピングチャンネルを起動する。

- 設定画面を開く。

- 「ご利用記録の削除」を選択する。

- 本体のシリアルナンバーを入力し、OKボタンを押す。

なお、ショッピングチャンネルの起動にはWi-Fi環境が必要です。

データのバックアップを取る

消えて欲しくないデータがあったり、そのままデータを引き継ぎたい場合、データのバックアップを取っておきましょう。

SDカードを使ってゲームデータのバックアップを取る方法を紹介します。

- WiiにSDカードを挿入する。

- Wiiオプションを開き、「データ管理」を選択する。

- 「セーブデータ」を選択する。

- 「Wii」を選択し、バックアップしたいデータを選択する。

- コピーを開始する。

これでWiiデータのバックアップは完了です。SDカードを新しいWiiに挿入してデータを移行すれば、以前と同じように使用できます。

ログイン情報を確認しておく

初期化することで、ログインしていたアカウントが自動的にログアウトされます。

再度ログインを求められたときにスムーズにログインできるように、ログイン情報を確認しておきましょう。ログインIDやパスワードは意外と忘れがちなので、どこかにメモしておくことをおすすめします。

Wiiの初期化方法

初期化する前にやるべきことをチェックできたら、実際に初期化していきましょう。

初期化する際の注意点についても解説します。

初期化する方法

Wiiを初期化する手順は以下の通りです。

- Wiiを起動する。

- Wii本体設定を開く。

- ページ右下の「3」をクリックする。

- 「Wii本体の初期化」を選択する。

- メッセージを確認後、「初期化する」をクリックする。

- OKボタンを押して初期化完了

情報の流出に注意

初期化の注意点として、個人情報の流出が挙げられます。

Wiiを完全に初期化しても、メモリーカードに残ったデータは消えていません。メモリーカードを抜かずに処分してしまうと、個人情報が流出する危険性があります。

Wiiを手放す場合、必ずメモリーカードを外すようにしましょう。

Wiiを処分する方法

個人情報の流出を防ぐためにも、処分する前には必ず初期化作業を実行しましょう。

Wiiを初期化する前にはアプリの記録を消したり、データのバックアップを取ったりすることをおすすめします。

Wiiを処分するときは、データ消去・送料・リサイクル料無料のゲーム機処分.comの利用をおすすめします。安全かつお得にWiiを処分できるため、ぜひチェックしてみてくださいね。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

まだ現役で使っている人も多いWindows8/8.1ですが、動作が重い、サクサク動かないと感じることはありませんか?

パソコンが重くなる理由はいくつかありますが、主にメモリ不足や常駐ソフトが負担となっていることが多くなります。

この記事では

- Windows8/8.1が重くなる原因

- Windows8/8.1が重くなったときの対処法

- Windows8/8.1を処分する方法

について解説していきます。

Windows8/8.1が重くなる原因

Windows8/8.1が重くなる原因にはメモリ不足や常駐ソフトの負担など様々なものがあります。

メモリ不足

Windows8/8.1に限らずパソコンはメモリが足りなくなると動作が遅くなります。

メモリとはよく机の広さに例えられますが、机が広ければ資料や道具を多く置いておくができます。

資料や道具をパソコンに当てはめるとブラウザやアプリになります。

動作が遅いということは一つ一つのアプリを終了させたり、休止しなければ動かせない状態にあると考えられます。

メモリが少ないパソコンでは複数のアプリを立ち上げると重くなるということを覚えておきましょう。

常駐ソフト

ウイルス対策ソフトやドライバーなどの常駐ソフトが多く稼働しているとパソコンは重くなります。

バックグラウンドで動くソフトが多ければそれだけメモリを消費するので、他の作業をする余裕が減少します。

熱暴走

パソコンの冷却が上手くいっていないとCPUの温度が上昇し、性能が低下します。

熱による故障を防ぐために性能を意図的に落とす機能がCPUには組み込まれているため、動作が重くなるという症状が現れることがあります。

冷却が上手くいかない理由としては

- 埃で吸入口が塞がれている

- 負荷の高いソフトを使用している

- 室温が高い

などが挙げられます。

スタートアップアプリが多い

Windows8/8.1の起動と同時にスタートするスタートアップアプリが多いときも動作が重くなります。

特にウイルス対策ソフトやマウス、キーボードのドライバーなどはスタート時に大きな負荷をかけることがあり、稼働しすぎると起動に時間がかかるようになってきます。

自動メンテナンスが動作している

Windows8/8.1は設定された時間に自動でメンテナンスを実行する機能が付いています。

自動メンテナンスはソフトウェアの更新やシステム診断、ウイルススキャンなどを行います。

パソコンの使用中に自動メンテナンスが起動するとCPUやメモリを使うので、通常作業に影響が出ることがあります。

視覚効果でパフォーマンスが低下

Windows8/8.1にはアプリを立ち上げたり、特定の動作をしたときにアニメーションが入り、滑らかに描写する機能があります。

普段は動作に影響が出ることはありませんが、メモリの残りが少なくなったりCPUの稼働率が100%に近くなると、スムーズに動かなくなることがあります。

Windows8/8.1が重くなったときの対処法

Windows8/8.1が重くなったときの対処法はまずはメモリの確認を最初にするとよいでしょう。

メモリの確認以外の対処法も解説していきます。

メモリを確認する

Windows8/8.1が重くなったらまずはメモリを確認してみましょう。

メモリの使用率が100%に近くなっている場合は使用していないものを終了させて空きを作る必要があります。

メモリの確認の仕方は以下の通りです。

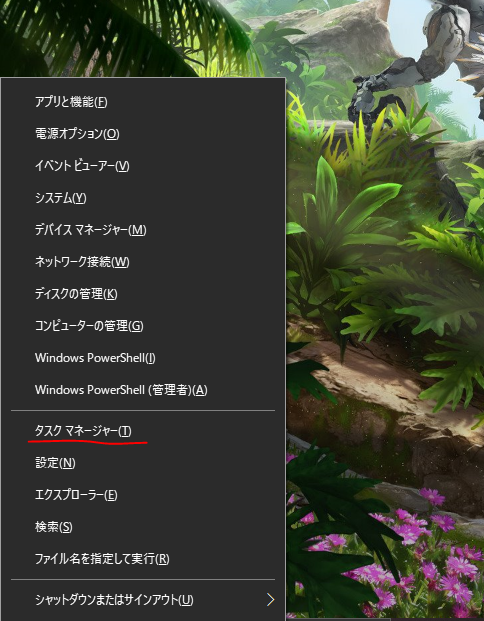

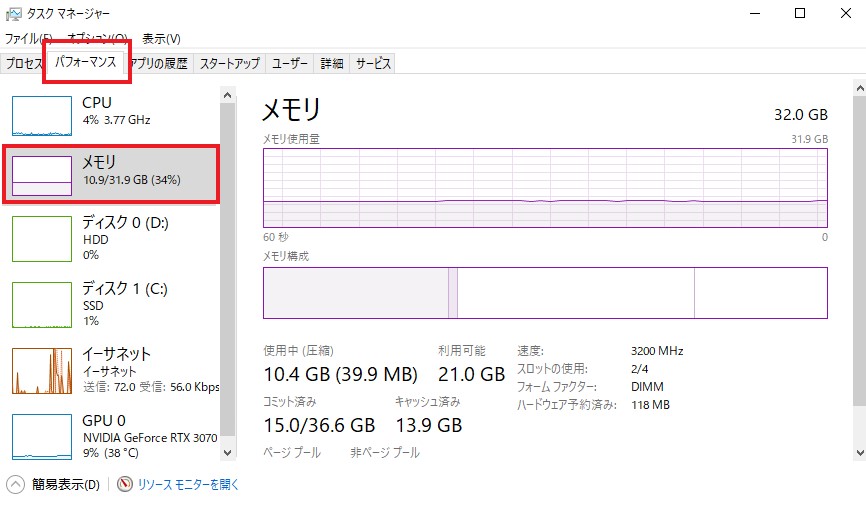

1.「Windows」キーと「X」キーを同時に押し、表示された一覧から「タスクマネージャー」をクリック

2.タスクマネージャーの【パフォーマンス】のタブをクリックする

パフォーマンスのタブをクリックしたら、メモリの使用状況を確認します。

下の図で【34%】となっている部分が100%に近くなっていたら、メモリが足りない証拠です。

3.不要なアプリを終了させる

メモリが不足している場合は【プロセス】のタブをクリックして、メモリを使用状況の多い順に並べ、不要なアプリを終了させましょう。

ただし、バックグラウンドでどうしても必要なアプリもあるので、今使っていないことが明らかなアプリのみを終了させるようにしてください。

再起動してみる

パソコンを長時間稼働させたままでいると使用していないアプリもメモリを食うようになってきます。

終了させたつもりでもバックグラウンドで通知を受け取っていたりすることもあるので、再起動してしまうのもおすすめです。

再起動すると不要なアプリは終了された状態で起動するので、負担を掛けている常駐ソフトも見つけやすくなります。

ファンの吸入口が埃で詰まっていないか確認する

特に高負荷の作業を行っていないのに重くなる場合はパソコンがしっかり冷却されているか確認しましょう。

空気の吸入口が埃で塞がれているとパソコンの内部を冷やすことができません。

定期的に清掃をするようにしましょう。

また夏場などの室温が高い部屋での使用も冷却効率を下げます。

エアコンを使用して適切な室温に調整してみることをおすすめします。

デフラグを行う

デフラグとは断片化してしまったデータを整理することを指します。

パソコンはデータの保存と削除を繰り返していくと、データを保存する領域がどんどん細かくなっていき、連続したデータではなくなってしまいます。

あちこちにデータが点在するようになるため、読み込む際に時間がかかるようになります。

デフラグを実行すると断片化されたデータが修復されるので、処理速度の向上が期待できます。

ウイルスチェックを行う

ウイルスに感染している場合もパソコンの動作は重くなります。

ウイルスは様々な経路で侵入しますが、もっとも多いのはメールからの侵入です。

メールの添付ファイルや不審なリンクにアクセスしてしまうと感染する確率が高くなります。

ウイルスに侵入されるとバックグラウンドで情報を抜き取られたり、不明なアプリが作動したりしてパソコンのパフォーマンスが低下します。

パソコンにはウイルスソフトを入れて常に最新の状態にアップデートしておきましょう。

またウイルスの侵入が疑われる場合は手動でウイルスチェックを行い、除去することも必要です。

常駐ソフトを終了させる

常に起動している常駐ソフトがある場合は一旦終了させてみて、動作が改善するか確認してみましょう。

常駐ソフトを無効にするには以下の方法で行います。

- 「Windowsキー」と「X」を同時に押し、一覧から「タスクマネージャー」を選ぶ

- 簡易表示になっている場合は「詳細」をクリックする

- スタートアップのタブを選択する

- 「状態」欄が有効になっているものを「無効にする」へ変更する

- 変更し終わったらパソコンを再起動させる

自動メンテナンスを停止する

スケジュールされた自動メンテナンスが起動している場合は、終了させることで動作が改善することがあります。

自動メンテナンスの設定を変更するには以下の手順で行います。

- 「Windowsキー」と「X」同時に押し、一覧から「コントロールパネル」を選ぶ

- システムとセキュリティを選択 ※表示方法がアイコンになっている場合はアクションセンターをクリック

- アクションセンターをクリックし、メンテナンス欄の下向きのカーソルをクリック

- 表示された「自動メンテナンス」欄にある「メンテナンス設定の変更」をクリックする

- 「自動メンテナンス」が表示されたらメンテナンス設定を変更して、「OK」をクリック

- 「メンテナンスタスクの実行時刻」ボックスをクリックして、普段使用しない時間に設定します。

- スリープや休止状態中に自動メンテナンスを実行したい場合は「スケジュールされたメンテナンスによるコンピューターのスリープ解除を許可する」にチェックを入れる

システムの復元を実行する

システムの復元を実行し、パソコンの動作が重くなる前の状態に戻すことで改善する場合もあります。

システムの復元を実行するにはパソコンの動作が重くなる前の復元ポイントが作成されていることが条件となります。

システムの復元は以下の手順で行います。

- 「Windowsキー」と「X」同時に押し、一覧から「システム」を選ぶ

- システムの保護をクリック

- システムのプロパティが表示されるので、「システムの保護」のタブを選択し、システムの復元をクリックする

- 画面に従って「次へ」をクリック

- 「別の復元ポイントを選択する」をクリックし、「次へ」をクリック

- パソコンの調子が悪くなる前に日付の復元ポイントを選択し、「影響を受けるプログラムの検出」をクリックする

- 「削除されるプログラムとドライバー」と「復元が見込まれるプログラムとドライバー」の内容を確認し、問題なければ「閉じる」をクリック

- 選んだ復元ポイントが間違いないことを確認し、「次へ」をクリック

- 「復元ポイントの確認」が表示されるので、「完了」をクリック

- 「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」に対し、問題なければ「はい」をクリック

- 「Windowsのファイルと設定を復元しています。」と表示されるので、そのまま待つ

- システムの復元が完了すると自動的にパソコンが再起動するので、「システムの復元は正常に完了しました」のメッセージを確認したら「閉じる」をクリックして終了

再セットアップ(初期化)を行う

今までに紹介したどの方法でも改善できない場合はパソコンを再セットアップすることで解決できることもあります。

再セットアップは保存しているファイルや設定などは全て削除され、購入時の状態に戻るので、最後の手段として使うことをおすすめします。

Windows8/8.1の再セットアップ方法は以下記事を参考にしてください。

Windows8/8.1の初期化方法を解説!初期化できないときの対処法も紹介

まとめ:どうしても改善しない場合はパソコンの買い換えを検討

以上、Windows8/8.1の動作が重くなったときの対処法を解説してきました。

動作が重くなったときはまずメモリが不足していないか確認してみましょう。

パソコンを再起動させる、常駐ソフトを終了させることも有効です。

ハードウェア的な問題としては吸入口が埃で詰まっていないか確認してみることもおすすめです。

どうしても改善されない場合はシステムの復元や再セットアップという方法が必要になってきます。

またWindows8/8.1は古いOSのため、そもそも現代のアプリに対応していないというケースも考えられます。

OSのサポートも2023年1月には終了してしまうので、買い換えを検討してもよいでしょう。

不要なパソコンを処分するときはパソコン廃業.comの無料回収サービスが便利です。

パソコン廃業.comは段ボールに詰めて送るだけで処分とデータ消去を同時にしてもらえます。

データ消去には物理消去と磁気消去など確実な方法を採用しており、専門のスタッフが責任を持って行います。

不要となったパソコンを処分する際はぜひパソコン廃業.comを検討してみてください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

「PS4のファンの音がうるさくてゲームに集中できない・・・」

こんな悩みに直面している方も決して少なくないと思われます。

特に初期モデルはファンの音が大きくなりやすいので、困っている方も多いでしょう。

そこでこの記事では、PS4のファンがうるさくなってしまう理由や、ファンの音を静かにするための対処法について解説していきます。

【この記事でわかること】

- PS4のファンがうるさくなる理由

- 費用をかけずにPS4のファンの音を静かにする方法

- 費用をかけてPS4のファンの音を静かにする方法

PS4のファンがうるさくなる理由

ここでは、ファンの役割や、なぜファンの音がうるさくなってしまうかについて解説します。

冷却ファンの役割

PS4には、パソコンなどと同じく「冷却ファン」が搭載されています。

PS4の冷却ファンの役割とは、PS4が熱を持ちすぎないよう、本体内にこもった熱を下げるために風を送り込むことです。

具体的には、PS4の頭脳とも言える「CPU」を冷やすための装置となっています。

精密機器は熱に弱いため、一定以上の高温にならないように常に排熱する必要があるのです。

ファンの音がうるさくなる場面

PS4を始めとする機械全般に言えることですが、使用すればするほど、どうしても熱が発生してしまいます。

従って、その熱を冷ますためにファンが稼働するのは普通のことであり、うるさいと感じるほどの音がすることは通常ありません。

しかし、PS4が熱を持ちやすくなるような使用方法や使用環境の場合は、通常以上の排熱をしようとファンが激しく動いてしまい、うるさく感じてしまうことがあるのです。

ファンの音がうるさくなりやすいのは、以下のような状況です。

- PS4が直射日光に当たっている

- 真夏に冷房を入れずにプレイしている

- PS4本体の周囲がホコリっぽかったり、物が多かったりする

- PS4の置き方が悪い

- 長時間プレイ

その他、ファンの故障やメンテナンス不足といったことも、ファンの音がうるさくなってしまう原因となります。

費用をかけずにPS4のファンの音を静かにする方法

PS4のうるさいファンの音を解消するためには、お金をかける方法とかけない方法があります。

まずはお金がかからない方法を試すべきですので、以下の対処法について実践してみてください。

すべて、誰にでもすぐに行うことのできる簡単なものとなっています。

PS4本体の周りに何も置かない

PS4の周りにいろいろな物を置いてしまうと、それだけ風通しが悪くなり、PS4本体に熱がこもりやすくなってしまいます。

プレイする時にはPS4の周りにあまり大きな物を置かないようにし、通気の良い状況を作るようにしてください。

参考:Ask PlayStation JP(Twitter)

PS4本体を横置きにする

PS4は、その構造上、横置きすることで通気が良くなります。

PS4が熱を持ち始めると冷却ファンが稼働し、吸気口から外部の空気を取り込んで本体内に循環させつつ、背面にある排気口から排熱します。

しかし縦置きしてしまうと、側面にある吸気口が床と密着して塞がれてしまい、外部の空気をうまく取り込めなくなってしまいます。

これにより空気の循環が滞り、結果的に熱がこもりやすくなることでファンが激しく回転してしまい、大きな音がするようになってしまうのです。

こういった事態を避けるため、PS4で遊ぶ時は横置きにすべきです。

室温を下げる

部屋の温度を下げるだけでも、ファンの作動を抑制する要因となります。

PS4を冷却するためのファンが回るということは、PS4本体が熱を持っているため、その温度を下げようとしているからです。

特に真夏の場合、こうした状態になりやすいです。

従って、冷房の設定温度を低めにして室温を下げることで、PS4本体の温度も上がりにくくなり、必然的にファンの音のうるささも抑えられる場合があります。

冷房代がもったいないという思いもあるかもしれませんが、ファンの騒音から解放される上、熱を持ちにくくすることでPS4の寿命を延ばすことにもなりますので、快適にゲームを楽しむための投資と割り切って惜しまず冷房を使ってみてください。

ホコリを除去する

PS4の吸気口や排気口にホコリが溜まってしまうことで、スムーズな排熱ができなくなって熱がこもり、ファンの音がうるさくなってしまうことがあります。

特に、ホコリっぽい環境でプレイすることが多い場合は、こまめにPS4のホコリ除去掃除を行わないといけません。

吸気口や排気口にホコリがこびりついているようならば、清潔な乾いた布などで綺麗に拭き取ってください。

布での掃除がやりにくい場合は、Amazonなどのネットショップで専用の掃除道具を探してみるのもよいでしょう。

なおホコリ除去については、本体の外側部分だけで大丈夫です。

理想は、PS4を分解して内部まで綺麗に掃除することなのですが、機械にあまり詳しくない人がそこまでやろうとすると大変です。

場合によっては、以下のようなリスクも背負うことになります。

- 分解した後に正しく組み立てられない

- うっかり重要なパーツを傷つけてしまった

- 変に内部をいじったことで余計ファンの音がうるさくなった

また、一度分解してしまうと、PS4の正規修理サービスを受けることができなくなってしまいます。

こうしたリスクを避けるためにも、ホコリ除去程度のメンテナンスならば、あくまでPS4の外側だけにしておくべきでしょう。

HDDの空き容量を増やす

HDDの空き容量が少なくなってくると、PS4のソフトウェアが行う処理に負荷がかかるようになってしまい、本体が熱を持ちやすくなります。

不要なゲームデータやスクショデータなどがあるようならば極力削除するか、お手持ちの外付けHDDにデータを移すなどして、PS4のHDDは常に軽くしておくようにしてください。

こまめにデータ管理を行ってPS4のHDD内に空き容量をたっぷり作っておくことで、処理速度が上がり、結果としてファンの動きも抑制することができます。

費用をかけてPS4のファンの音を静かにする方法

お金をかけずにできる対処法で効果がなかった場合は、以下の方法を試してみてください。

お金がかかる分、効果も期待できます。

アルミのスノコの上にPS4を置く

PS4の下にアルミ製のスノコを敷くことで、PS4が熱を持ちにくくなります。

スノコの持つ通気性に加え、アルミには熱を逃がす性質があるからです。

木製のスノコでもある程度効果はありますが、アルミ製の方がより冷却効果が高いので、どうせ購入するのならばアルミ製がおすすめです。

外付けのファンを使用する

PS4には、CPUを冷却するためのファンが標準装備されていますが、それ以外に外付けのファンを購入するのも効果的です。

単純に送り込まれる風量が増えるので、空気の循環も良くなり、冷却効果が高まります。

外付けのファンには様々な種類がありますが、どういったタイプのものでも大丈夫です。

ノートパソコン用のファンでも構いません。

ヒートシンクを使用する

ヒートシンクとは、熱伝導率の高い金属のことです。

PS4のCPUにもヒートシンクが取り付けられており、CPUの熱をヒートシンクが吸収し、その熱をファンが送り込む風によって冷やす、という仕組みになっています。

こういった特徴を持つヒートシンクを利用し、PS4の下に敷く用のヒートシンクを購入して本体の熱を直接吸収してしまうことで、ファンの動きを抑える効果が期待できます。

併せて、「熱伝導テープ」も購入するとより一層PS4が冷却されやすくなります。

SSDに交換する

PS4の場合、データの保存や処理を行うためのストレージとして「HDD」が搭載されていますが、これを「SSD」に交換することで負荷が軽くなり、本体が熱を持ちにくくなります。

HDDに比べ、SSDの方が高価にはなりますが、その分以下のようなメリットがあります。

- 処理が速い

- 物理的衝撃に強い

- 作動音が小さい

- 消費電力が少ない

特に消費電力の少なさや処理の速さの恩恵は大きく、発熱しづらくなるためファンの動きもおだやかとなります。

ただし、HDDからSSDへ交換するためにはPS4を分解する必要があるため、まったく知識がない初心者にはややハードルが高い上、一度分解したPS4は正規の修理サービスが受けられなくなりますので、もし実行する場合はこの点を充分理解してから行うようにしてください。

まとめ:プレイ環境を改善しても駄目なら冷却グッズの購入を検討

以上、PS4のファンがうるさい時の対処法でした。

まずは、PS4を横置きにしたり周囲に物を置かないようしたりといった「プレイ環境の見直し」を行い、それでも改善しなければ、外付けのファンやヒートシンクの購入を検討してください。

最後の手段として「SSDへの交換」がありますが、この方法は誰にでも勧められるわけではありません。

SSDの交換には分解作業が発生するのですが、前述の通り、一度でも分解してしまうとPS4の正規修理サービスが受けられなくなってしまうからです。

「機械に強い」・「正規の修理サービスを利用する気がない」という場合は別ですが、そうでなければ安易に分解しない方がよいでしょう。

なお、初期型のPS4をお使いで、ある程度の年数に渡って使用してきたような場合は、PS4Proへの買い替えを検討してもよいかもしれません。

PS4Proは、初期型のモデルと比べて消費電力が少なく、ファンの音もうるさくなりにくい仕様となっています。

また、PS5に買い替えてしまうという方法も有効です。

そして買い替えを行った場合は、もともと持っていたPS4が不要になるかと思われます。

そうなりますとPS4を処分する必要が出てくると思われますが、その際には「パソコン廃棄.com」の利用が便利です。

「パソコン廃棄.com」ならば、費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。

ただ壊れたPS4を梱包して送付するだけで、無料廃棄が完了します。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

現在はWindows10、Windows11の使用が主流です。

しかし、人によってはWindows7を使い続けている人もいます。

一定のユーザーから人気のあるWindows7ですが、「重い」と悩まされている人がいるようです。

Windows7が重い理由はサポート終了が原因?と思う方もいますが、実際はパソコンの設定や状態が原因ということがあります。

この記事ではWindows7が重いと悩んでいる方へ向けて、原因と対処方法についてご紹介します。

併せて壊れたパソコンの処分方法も見ていきましょう。

【この記事で分かること】

- Windows7が重い原因

- Windows7が重い対処方法

- 壊れたWindows7の処分方法

Windows7が重い原因と対処方法

ここではWindows7が重い原因は複数あります。

代表的な原因には次のものが挙げられます。

- メモリの使用量が高い

- パソコンの動作に問題が生じている

- 周辺機器の原因

- パソコン熱暴走

- HDDの空き容量が少ない

対処方法によって原因が変わってくるため、まずは自分のパソコンが重い原因を特定しましょう。

その後、その原因に応じた対処方法を行ってみてください。

メモリの使用量が高い

パソコンが快適に使用できるかどうかは、メモリの使用量が大きく影響します。

メモリの使用量が100%に近ければ近いほど、パソコンの動作は重くなります。

次の手順でメモリの使用量を確認しましょう。

- 「コンピューター」を右クリック

- 表示されるメニューの「プロパティ」をクリック

- 「システム」が表示され、左側の一覧の「パフォーマンスの情報とツール」をクリック

- 「パフォーマンスの情報ツール」が表示されたら、左側の「詳細ツール」をクリック

- 「詳細ツール」が表示されたら、「リソース モニターを開く」をクリック

- 「リソース モニター」が表示されたら、上部の「メモリ」を選択

- 「プロセス」欄の「物理メモリ」の使用量を確認

もしも使用物理メモリが100%に近ければ、動作は遅くなります。

参照:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 014404

【対処方法】起動しているソフトを終了する

使用しているメモリの使用量が多い場合は、起動しているソフトを終了しましょう。

ソフトを終了させたもののメモリの使用量が変わらない場合は、パソコンのスペックが限界を迎えている可能性があります。

その場合は物理のメモリを増設、もしくはスペックの高いパソコンに購入し直すことをおすすめします。

参照:富士通Q&A – [Windows 7] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

パソコンの動作に問題が生じている

パソコンに何らかの問題が生じているがゆえに、動作が重くなっているおそれがあります。

しかし一時的なものであるため、これから紹介する対処方法を行えば改善される可能性があります。

参照:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 014404

【対処方法】パソコンを再起動する

対処方法としてパソコンを再起動しましょう。

アクセスランプが消え、起動中のアプリは全て終了していることを確認してから再起動を行ってください。

パソコンの再起動方法は次のとおりです。

- 「スタート」をクリックして「シャットダウン」の右側の三角をクリック

- 出てきた「再起動」をクリック

以上の手順で再起動完了です。

参照:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 011026

視覚効果の設定が原因

視覚効果の設定が原因でパソコンの動作が重くなることがあります。

その場合は視覚効果の設定を変更することで、改善される可能性があります。

参照:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 014404

【対処方法】パフォーマンスを優先にする

次の設定でパフォーマンスを優先にしてください。

- 「スタート」を選択し、「コントロールパネル」の順に選択

- 「コントロールパネル」が表示されたら、「システムとセキュリティ」を選択

- 「システムとセキュリティ」が表示されたら、右側の「システム」を選択

- 「システム」が表示され、画面右側の「システムの詳細設定」を選択

- 「システムのプロパティ」が表示されたら、「詳細設定」タブをクリック

- 「パフォーマンス」欄の「設定」を選択

- 「パフォーマンスオプション」が表示されたら、「視覚効果」のタブをクリック

- 「パフォーマンスを優先する」を選択

以上で完了です。

その他の設定に関する補足

- コンピューターに応じて最適なものを自動的に選択する

使用しているパソコンのスペックに応じて最適な視覚効果が選択される - デザインを優先する

全ての視覚効果が選択されるものの、パソコンの動作が遅く感じることも - カスタム

任意の視覚効果を選択

参照:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 013118

周辺機器が影響

パソコンに接続している周辺機器の影響により、パソコンの動作が遅くなることがあります。

まずは周辺機器の影響であるかどうか確認するため、接続している周辺機器を取り外してみてください。

もしも改善しない場合は、周辺機器が原因ではありません。

改善された場合は、次に紹介する対処方法を行いましょう。

【対処方法】周辺機器のドライバーをアップデートする

周辺機器の原因が特定できた場合は、その機器のドライバーの再インストール・アップデートをしてみてください。

周辺機器によってドライバーの再インストール方法やアップデートは異なるため、周辺機器の提供元を確認してください。

参照:富士通Q&A – [Windows 7] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

パソコン内の熱暴走

パソコン内にゴミやホコリが溜まりすぎていると、冷却ファンが機能しなくなります。

冷却ファンが起動しなくなれば、パソコンを冷やせなくなり動作が重くなる原因となります。

その場合は通気孔の掃除を行い、パソコンの利用環境の確認をしてみてください。

参照:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 014404

【対処方法】通風孔の掃除

先述しましたが、通気孔やファンのまわりにほこりがあればファンがうまく起動しません。

そうならないためにも、定期的にお掃除をしてください。

パソコン本体の外側からホコリを吸引したり、綿棒、ブラシなどを使用して綺麗にしましょう。

それでもパソコン内部の温度が下がらない場合は、冷却グッズの使用を検討してみてください。

参照:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 013870

【対処方法】パソコンの利用環境の確認

パソコンに冷却ファンを取り付けていたとしても、利用環境によっては熱暴走が発生します。

次の環境でパソコンを利用している場合は、環境の見直しをしましょう。

- 日光があたる場所

- 湿度・温度が高い部屋

- ほこりが多い場所

- パソコンの通気孔のまわりに物を置いている場合

参照:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 013870

ハードディスクの空き容量が少ない

ハードディスクにはシステムファイルが格納されており、システムファイルの量が多ければハードディスクの空き容量が不足します。

それがパソコンの動作が遅くなる原因となります。

次の手順でハードディスクの空き容量を確認してください。

- 「コンピューター」をクリック

- ハードディスクのアイコンにマウスポインターを置き、画面下部に表示される「空き容量」を確認

参照:富士通Q&A – [Windows 7] ハードディスクの空き容量を調べる方法を教えてください。 – FMVサポート : 富士通パソコン

【対処方法】無駄なフォルダーやファイルを削除する

ハードディスクに空き容量が少ない場合は、無駄なフォルダーやファイルを削除しましょう。

しかし削除しただけでは完璧に削除されないため、ゴミ箱に入れた後はゴミ箱を空にしてください。

なお、削除方法は次のとおりです。

- 削除したいファイルやフォルダーを右クリックし、「削除」をクリック

- 「はい」をクリック

- 「ゴミ箱」を右クリックし、「ゴミ箱を空にする」をクリック

- 「完全に削除しますか?」と表示されたら、「はい」をクリック

それでも治らない場合は、初期化をしてください。

参照:富士通Q&A – [Windows 7] ハードディスクの空き容量を増やす方法を教えてください。 – FMVサポート : 富士通パソコン

データが断片化されている

データが断片化されていると、分割された状態で保存されます。

それによりパソコンの動作が遅くなります。

次に紹介する対処方法を行いましょう。

参照:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 014404

【対処方法】デフラグを行う

デフラグする方法は2つあります。

1つ目は曜日や時間を設定して、自動でデフラグを実行する方法です。

初期状態では毎週水曜日1:00に自動でデフラグが実行されるようになっています。

手動でのデフラグを実行する方法は次のとおりです。

- 「スタート」を選択し、「コントロールパネル」をクリック

- 「コントロールパネル」が表示されたら「表示方法」が「カテゴリ」になっていることを確認

- 「セキュリティとシステム」をクリック

- 「ハードドライブの最適化」をクリック

- 「ディスクデフラグツール」が起動したら、「現在の状態」欄からデフラグしたいハードディスクをクリック

- 」「ディスクの選択化」をクリック

- 「進行状況」欄に状況が表示され、100%になるまで待つ

- 終了したら「閉じる」をクリック

参考:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 010972

バックグラウンドで動作しているソフトが多い

バックグラウンドで動作しているソフトが多い原因でパソコンの動作が遅くなります。

ソフトが勝手に起動する場合は、パソコンの立ち上げと同時にソフトが起動されるように設定されている可能性があります。

どのソフトが起動されているか確認するには、次の手順で確認してください。

- 「スタート」をクリックし、「プログラムのファイルの検索」に「msconfig」もしくは「msconig.exe」をクリック

- 「システム構成」が表示されたら「スタートアップ」タブをクリック

- 上から5項目ずつチェックを入れ、「OK」をクリック

- 「システム構成の変更を有効にするには・・・」とメッセージが表示されたら「再起動」をクリック

以上で完了です。

問題が発生した場合は、紹介した手順1〜4を繰り返し行い5項目ずつ確認してください。

もしも、パソコンを再起動した後に問題が発生した場合は、最後にチェックを入れた5項目に常駐ソフトが含まれています。

その場合は、最後にチェックした5項目から1つだけチェックを外し「OK」をクリックして、再起動する操作をしてください。

問題が発生しなくなったとき、最後にチェックを外した項目が原因の常駐ソフトです。

原因のソフトはチェックを外すか削除をしてください。

参照:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 017239

【対処方法】常駐ソフトを無効にする

次の方法で常駐ソフトを無効にしてください。

- 「スタート」をクリックし「プログラムとファイルの検索」ボックスに「msconfig」と入力

- 検索結果の一覧から「msconfig」もしくは「msconfig.exe」をクリック

- 「システム構成」が表示されたら、「スタートアップ」タブをクリック

- 「全て無効にする」をクリック。

- 「スタートアップ項目」欄のチェックが全て外れていることを確認し、「OK」をクリック

- 「システム構成の変更を有効にするには・・・」とメッセージが表示されたら「再起動」をクリック

参照:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 017239

ウイルスに感染している

ウイルスに感染するとパソコンが遅くなったり、不具合を起こしたりします。

使用しているウイルス対策ソフトでウイルスチェックを行いましょう。

【対処方法】ウイルス駆除を行う

ウイルスの駆除方法は、使用しているウイルス対策ソフトで異なります。

ウイルスに感染しないためには、信頼できないサイトのファイルダウンロードや知らないファイルは開かないようにしましょう。

参照:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 014404

まとめ:それでも重い場合はパソコンが寿命を迎えている可能性がある

本記事で紹介した対処方法を行ったものの、症状が改善されない場合は寿命を迎えている可能性があります。

その場合は、新しいパソコンを購入することをおすすめします。

Windows7もサポートが終了しているため、これをきっかけに新しいパソコンを購入しましょう。

なお、壊れたパソコンにつきましては処分しましょう。

しかし、そのまま処分しては個人情報流出の恐れがあります。

パソコン廃棄.comならば、データ消去からパソコン廃棄まで全て無料です。

事前予約は不要で、ダンボールに詰めて送るだけです。

他にも壊れたパソコンやタブレットなどがある方は、パソコン廃棄.comへ依頼してみてください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。