404 Not Found

「Windowsが起動しなくてパソコンが使えない・・・。」

このようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

Windows 10が起動しないことでパソコンを使用できないといった局面を回避するためには、原因や解決する手法について知っておくことが不可欠です。そこで起動しない状況下でどういった行動をするかについて解説していきます。

【この記事でわかること】

- windows10が起動しない原因

- Windows10が起動しない場合の対処法

- Windows10が起動しない場合の注意点

Windows 10が起動しない原因

パソコンが起動しない状況において適切に対策を講じるためには、発生する症状や主たる原因について理解しておくことが必要不可欠です。そこで、ありがちな症状と主な原因について説明していきます。

Windows 10の起動時の「くるくる」が終わらない

よく見られる症状のひとつとして、「くるくる」が永遠に終わらずに起動しないといったケースがあります。「くるくる」とはメーカーのロゴが表示される画面を読み込んでいる際に、画面の中心に表示されて現在進行中であることを意味するものです。

正常に起動する場合は短時間で終了して次の画面へ遷移しますが、起動しない場合はいつ終わるともなく表示されています。原因はWindows 10において何らかに不具合が発生している可能性が高いからです。なお、Windows 10の更新作業においても読み込み時間が長くなりますが、この場合はいずれ「くるくる」は終わるでしょう。

画面が黒色もしくは青色となりメッセージが表示される

パソコンの画面が黒色もしくは青色となり、メッセージが表示されて起動できないといったケースがあります。画面が黒色もしくは青色となってしまうため、何か異常なことが発生しているのではないかと予感するでしょう。

この画面が表示されることで起動しないケースが多いことを理解しておく必要があります。このパターンで起動しない原因のひとつとして、記憶媒体がパソコンに接続されたままであることです。もうひとつは電気が帯電していると起動する処理が正常に進められないこともあるのです。

パソコンの画面が真っ暗になる原因は?カーソルが動くときなど症状別対処法>>

パソコン自体が起動しない

パソコン自体が起動しないといったケースもあります。電源を入れてもパソコンに反応がなく起動しなければ、どのようなソフトウェアでも動かすことは不可能です。パソコンの電源がオンにならず動作しない場合の多くはハードウェアが原因となっています。

パソコンが立ち上がらない!起動しない原因と黒い画面になった時の対処法>>

Windows 10が起動しないときの解決方法

Windows 10が起動しない状況になった際は必要な措置を講じる必要があります。素早く対処できなければ、業務に悪影響を与える時間が長くなってしまいます。差し障りなく対策を講じるためには、前もって解決方法を押さえておくことが効果的です。

パソコンの画面に何も表示されない場合の対処法

まずはパソコンの画面に何も表示されない場合の対処法について解説していきます。

電源コードや接続ケーブルを確かめる

最初に電源コードがしっかりとパソコンに接続されているかを確かめましょう。電源がオンとならない原因が延長コードの可能性もあるため、タコ足配線を利用して接続している場合は、壁のコンセントへダイレクトに接続してから電源をオンにしてみます。

電源コードを一旦コンセントから外して、時間を少し空けてから再び接続するだけでも電源がオンとなることがあります。またノートパソコンの場合は、ACアダプターの細い接続ケーブルが破損しやすくなっているために注意が必要です。

静電気を放電する

パソコンの静電気が帯電していることが原因で、正常な動作を制限されて起動できないこともあります。この場合はきちんと放電することで起動するようになるでしょう。放電する方法は電源ケーブルを外したうえで、バッテリーを取り外した状態で数分間待つだけです。電源供給がない状態で一定時間放置すれば、自然に放電が行われます。

周辺機器などを取り外す

起動しない場合は周辺機器を取り外して再起動するとうまく起動することがあります。周辺機器を新しく接続した場合、必要となるドライバーが新規にインストールされると前回起動時との環境が変化します。そのことが起因して起動しないこともよく見られるため、周辺機器を取り外すことによって、前回起動した時と同様の環境にして起動を試してみることが解決する方法となるのです。

パソコンの画面に何か表示されている場合の対処法

次にパソコンの画面に何かしら表示されている場合の対処法について解説していきます。

セーフモードで起動する

Windows 10は起動しなかった場合、自動修復画面が表示される仕様となっています。この画面における詳細オプションを使用することによって、システムの復元やセーフモードの利用ができるため、幾つかのオプションを実行することは有効な対策となり、起動できる場合があるので意識して記憶しておくと役立ちます。

BIOSを初期化する

BIOSとはオペレーティングシステムの起動や、パソコンと接続された機器との入出力をコントロールするプログラムのことです。BIOSを初期化することによって、起動する場合がありますので試してみましょう。なお、BIOSを初期化することはパソコンの機能に多大な影響を及ぼす可能性があることを理解しておくことが必要です。

パソコンが起動しない時の基本チェック

パソコンが起動しない原因は幾つかありますが、どの場合においても初期段階では簡単にできることからチェックしていきましょう。

周辺機器や各種ケーブルを確かめる

パソコンにUSBで接続されている全ての周辺機器を取り外してから、再度電源をオンにしてください。このことによって起動する場合は、周辺機器あるいはUSBコネクターの不具合である可能性が高いため、原因となっているものを特定しましょう。ただし、パソコンのUSBポートに不具合が発生していることもあるため、機器を絞り込んだ際は別のUSBポートにも接続してみてください。

周辺機器に問題がない場合は、続いて電源やディスプレイのケーブル接続が緩くなっていないか着脱チェックしてみてください。ケーブルは予備があれば交換すると良いでしょう。ディスプレイのケーブルを確かめる際は、ディスプレイ自体が故障していることもあるため、他のディスプレイやテレビに接続してチェックすることも有効となります。

UEFIリセットや放電を試す

この手順は、パソコンの電源がオンになっている状態で作業しないように注意してください。より重度なダメージをもたらす懸念がありますので、パソコンに付属しているマニュアルに記載された手順通りに実行してください。

パソコンは電子デバイスであるため、使っていると微弱な電気が滞留することが原因で起動しなくなるケースがあります。電源やLANケーブルを全て取り外した後に、ケースの電源もしくはリセットボタンを5〜6回押下すると簡易放電に、その時から30分程待つことによって完全放電となります。最初に簡易放電してから、電源ケーブルだけを接続した後に再起動ができなかった場合は完全放電を試してみてください。

その他のケース

他にも、引越や部屋の装いを一新したことによって、パソコンを移動させた場合は、以下の理由で起動しないことがあります。

- 電源スイッチがオフになっている

「〇」がオフ「-」がオンとなっていることに注意してください。 - コンセントを確かめる

スイッチ付コンセントの場合はオン・オフを確かめて、タコ足配線となっている場合はコンセントへ直接接続することを試してみてください。

基本チェックで直らない時の事例別対処法

基本チェックにおいて起動しなかった場合は、もう一歩踏み込んだ調査が必要です。ここでは主に起動しない具体例と対処法に関して説明していきます。

ロゴが表示されたままであったりUEFI画面が表示される場合

電源ボタンを押下した後、マザーボードメーカーやWindowsロゴが表示されたままになったり、これといった理由なくUEFI画面に遷移する症状について解説します。

パソコンは起動する際に全てのドライブにアクセスするため、ハードウェアの不具合や起動ドライブ以外に実行ファイルが存在するとアクセス中に停止したり、ドライブが存在しないと判定されてUEFI画面に遷移することがあります。

Windowsロゴが表示される画面へ遷移しない場合

マザーボードのロゴが表示されたままにはならないが、Windowsのロゴが表示される画面へ遷移せずにUEFI画面が表示される場合は、ハードウェアの不具合ではなく、Windowsファイルの損傷であることが考えられます。原因を切り分けるため、まずUEFIで起動ドライブが認識されているかを確かめてください。

Windowsロゴ表示された画面から進まない時は

マザーボードメーカーのロゴが表示されてから、Windowsロゴが表示される画面へと遷移するがそこから先に進まない場合は、Windowsシステムファイルが破損している可能性があります。

Windows 10が起動しない場合の注意点

Windows 10が起動しない場合は、気がはやってしまい正しくない対応をしてしまうこともあります。重要なポイントはじっくりと状況によく合った対応をすることです。

初期化は最終手段として扱う

初期化することによって起動していた状態に戻せるため、普通に起動できる可能性は高くなります。しかし、インストールしていたアプリケーションやカスタマイズされた設定は全て消去されてしまいます。よって初期化する場合は、データのバックアップをしておくことで削除されたアプリケーションを再インストール作業が必要です。

それゆえに手間を取られてしまうことがデメリットとなるため、衝動的に初期化するのではなく、できる限りデータや設定をキープしながら修復することによって、正常に起動させることをゴールに設定することが基本となります。初期化は最終的な選択肢としておきましょう。

インストールメディアの作成が必要になる場合がある

Windows 10が起動しなかった場合は、自動修復機能も起動できないケースがありますので、インストールメディアによって起動させる方法が効果的です。ただし、インストールメディアは起動できるパソコンで作成しておく必要があります。

そのため、インストールメディアを作成していない場合は使用できません。すでに作成しているインストールメディアが存在する場合は、必要に応じてすぐに使えるように確実に保存しておくことが大切です。

まとめ:Windowsが起動しない場合は冷静に対処を

独力でありとあらゆることを試したとしても、確実に起動できる状態にできるとは限りません。自動修復機能を利用することによって、結構多くのケースにおいては正常に起動できる状態とすることができますが、改善しなかったり、原因を特定するまでに至らないといったケースも存在します。

またハードウエアの不具合が原因となっている場合は、正常に起動させることはかなり難しいでしょう。多岐にわたる解決手段を試したとしても、どうしても起動できない場合はありますので、修理に出したり再購入したりすることも視野に入れる必要があります。

パソコンが起動しなかった場合の対処方法について紹介しました。これらの方法でも改善の兆しがない場合は、個人のチェックでは問題解決の糸口が見つからない可能性も考えられるため、パソコンサポートセンターもしくは電話サポートをぜひご利用ください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

ハードディスクの故障はある日突然起こります。

パソコンの起動ができない、保存したデータが読み込めないということが起きていればハードディスクの故障が疑わしくなってきます。

この記事では

- ハードディスク故障の原因

- ハードディスク故障の症状

- ハードディスクが故障した際の復旧方法

- ハードディスクが壊れたときのためにしておくこと

- ハードディスクの寿命を延ばす方法

について解説していきます。

ハードディスクの障害・故障を診断する方法

最初に、ハードディスクの障害・故障を診断する方法を4つご紹介します。

異常を早めに発見して、適切な対処を行いましょう。

動作音

ハードディスクから「カチカチ…」「カタカタ…」といった動作音がする場合、機器に不具合が生じていることが考えられます。

ハードディスクを守るためには、すぐに使用を中止し、修復作業は行わないようにしてください。

ただし、ハードディスクがデータを読み書きする際にも似たような音がなるため、その他の診断方法と合わせて判断することをおすすめします。

ディスクの管理

Windowsの標準ツールである「ディスクの管理」を実施することで、ハードディスクがWindowsに正しく認識されているかを診断できます。

「ディスクの管理」の実施手順は以下の2パターンです。

【Windowsでディスクの管理を実施する方法】

- 検索ボックスで「compmgmt.msc」と入力し、コマンドを実行する

- スタートボタンをクリックし、「コンピュータの管理」-「ディスクの管理」を選択する。

診断の結果、ハードディスクが正しく表示され、ドライブ容量などを確認できれば特に異常はありません。

ただし、Windowsでディスクが認識されなかった場合、何かしらの物理障害が考えられます。

この状態で修復作業を行うと、機器を完全に故障させる恐れがあるため注意してください。

S.M.A.R.T.情報

ハードディスクには、40件以上の検査項目をモニタリングする「S.M.A.R.T.情報」が搭載されており、エラー回数などをチェックできます。

結果を簡単に確認したい場合は、「Crystal Disk Info」というフリーソフトを利用するとよいでしょう。

検査項目のなかに赤や黄色で表示されているものがある時は、故障の恐れがあるため注意してください。

特にリードエラーが発生している場合、深刻な物理障害が考えられます。

チェックディスク

チェックディスクはシステムファイルの破損を検出して自動修復を行う機能で、Windowsに標準搭載されています。

ただし、チェックディスクを実施しても、ハードディスクの物理障害は修復できないため注意してください。

また、物理的な故障が起きている時にチェックディスクを行うと、状態が深刻化するリスクがあります。

ハードディスクの故障でまず確認すべきこと

ひとくちにハードディスクの不具合といっても、故障の状況によって適切な対処法が異なります。

ここでは、最初に確認すべき3つのポイントについて解説します。

物理障害か論理障害か

ハードディスクの故障が疑われる場合、物理障害か論理障害のどちらが発生しているのかを必ず確認しておきましょう。

論理障害の場合、修復ツールやデータ復元ソフトを活用することで修復できる可能性があります。

一方、物理障害の場合、自分で対応することはほぼ不可能です。

また、修復作業を行うことでかえってハードディスクの状態が悪化する恐れがあります。

物理障害と論理障害の主な違いは以下のとおりです。

| 障害区分 | 物理障害 | 論理障害 |

| 故障部位 | ハードディスク本体 | データ・システム |

| 自力での対応 | 不可 | 可能 |

| 症状 | 本体から異音・異臭がする起動できなくなる | ファイルが勝手に削除されるデータが勝手に上書きされるデータが初期化される |

| 対処法 | 専門業者に依頼する | 専門業者に依頼するデータ復元ツールを使う修復ツールを使う |

データ復元ソフトが対応しているか

データ復元ソフトを使用する際は、利用中のハードディスクやOSに対応しているかどうかを事前に確認しておく必要があります。

特にMac端末の場合、データ復元ソフトが使用できないケースも少なくありません。

また、一般向けに販売されている市販ソフトでは対応できない不具合も多々あります。

必要に応じて、データ復旧の専門業者を利用するとよいでしょう。

データのバックアップをしているか

ハードディスクの修復作業を行う前に、データのバックアップが取れているかを忘れずに確認しておきましょう。

作業の途中でデータが消えてしまうリスクがあるため、正常時にバックアップをこまめに取っておくことが理想的です。

また、バックアップがある場合は「新しいハードディスクに買い替える」という選択肢を選ぶこともできます。

ハードディスク故障の原因

ハードディスクは物理的に動くパーツで構成されているためCPUやメモリに比べると壊れやすいといえます。

寿命

ハードディスクは動く部品で構成されているため必ず摩耗して劣化していきます。

プラッタは1分間に5000回転以上の高速で回転し、磁気を読み込むためのヘッドはプラッタ上の情報を読み込むためにあちこちに動き回ります。

プラッタの表面が劣化してきたり、磁気ヘッドがわずかでも触れてしまったりするとその部分は読み込めない「不良セクタ」になってしまいます。

そのうちに不良セクタが増えていくとハードディスクは役目を果たさなくなってしまいます。

ハードディスクの寿命は一般的に4、5年といわれており、時間に換算すると26,000~35,000時間とされていますが、使用環境や使い方によっても変わってきます。

また最近では駆動時間ではなく、駆動回数ともいわれているようになってきていますが、概ね5年を超すと故障率が上がってくることは間違いないようです。

いずれにしてもハードディスクは消耗品であることを念頭に置いておきましょう。

ハードディスクの寿命は3~4年!故障の前兆や症状、診断方法を解説>>

衝撃

ハードディスクのプラッタとデータを読み取る磁気ヘッドの距離はわずか数ナノメートルしかありません。

そのため衝撃が加わると簡単にプラッタにヘッドが接触してしまいます。

また停電やブレーカーが落ちてしまったなどが原因で突然シャットダウンすると回転中のプラッタが急に止まってしまい、ヘッドに接触することがあります。

強制終了も同様に突然電源が落とすことになるので、ハードディスクにとってよくありません。

パソコンに衝撃を与えたり、突然電源が落ちてしまわないように注意しましょう。

磁気異常

ハードディスクは磁気を利用してデータを読み取っているため、強力な磁気を浴びると機能しなくなることがあります。

ただし、一般家庭にある磁石などでは壊れることはありません。

どちらかというと故障というより、データを消去し、破壊するために強力な磁気を浴びせることの方が多いでしょう。

わざとやろうとしない限りはあまり心配しなくても大丈夫です。

過電流

落雷によって過電流が流れてしまうとショートしてしまいハードディスクのトラブルの原因となります。

落雷を予期してパソコンの電源を抜いておくことは難しいとは思いますが、近くで雷が鳴っているときはパソコンの利用は控えた方がよいでしょう。

高温多湿、ほこり

ハードディスクも他のパソコンパーツと同様に熱に強く設計されていません。

気温の高い部屋や温度変化の激しい部屋でのパソコン利用は控えた方がよいでしょう。

寒暖差が激しくなると結露が生じ、故障の原因となります。

またハードディスクの内部は埃や異物の侵入を防ぐために密閉されてはいますが、完全ではありません。

タバコの煙や埃が多い環境での使用もハードディスクの寿命を縮めることになるので、清掃された環境でパソコンを使いましょう。

ハードディスク故障の症状

ハードディスクの故障には「物理障害」と「論理障害」の2種類があります。

物理障害

物理障害はその通り物理的に異常が見られる故障です。

衝撃や高温多湿の環境、埃が溜まっているなど様々な原因が考えられます。

外から見たり聞いたりして発覚するので比較的わかりやすいといえるでしょう。

ちなみに物理障害が起きてしまったハードディスクは自力で直すことは困難です。

カラカラ、ガリガリなどの異音がする

パソコンを起動して「カラカラ」や「ガリガリ」などの異常な音がする場合はハードディスク内部のプラッタやモーターが故障している可能性が高くなります。

データが読み込めていてもそう遠くないうちに故障するので、早めにバックアップを取っておきましょう。

焦げ臭い匂いがする

焦げ臭い匂いがする場合はハードディスクがショートして異常な電流が流れている可能性があります。

その場合はただちにパソコンの使用を中止しましょう。

最悪データの破損だけではなく、火災に繋がる危険性もあります。

不良セクタが増えてくる

不良セクタはハードディスクのプラッタや磁気ヘッドが劣化してくると現れる物理的な故障の症状です。

不良セクタには物理的なものとファイルシステムに起因するものがありますが、異音がするなどの場合はプラッタに異常が起きていると考えて良いでしょう。

不良セクタは少しぐらいであれば問題にはなりませんが、限界はあります。

プラッタ表面に不良セクタが増えてきたハードディスクはもはや寿命と考えて差し支えありません。

論理障害

論理障害はハードディスクは正常に動いているのにデータが読み込めないなどの異常を指します。

物理的に損傷していないため、元に戻せる可能性が高い故障です。

原因としては誤ってファイルを消してしまった、フォーマットしてしまったなどが挙げられます。

また書き込み中に電源が落ちた、強制終了させた場合もファイルの破損に繋がります。

データが読み込めない、保存できない

保存してあるファイルが開けない、保存できないといった場合はファイルシステムに障害が起きていることがあります。

データを保存してある場所の情報をファイルシステムといいますが、その情報が人的エラーや書き込み中の強制終了などでバラバラになってしまうと読み込みや書き込みができなくなってしまいます。

パソコンが起動しない

パソコンが起動しない場合はハードディスクの論理障害の可能性もあります。

起動しないだけでハードディスクの異常と確定することは難しいのですが、マザーボードなどに異常がなく、OSが起動しない場合は何らかの原因で起動プログラムが読み込めていないということになります。

パソコンが立ち上がらない!起動しない原因と黒い画面になった時の対処法>>

ハードディスクが故障した際の復旧方法

ハードディスクに物理障害や論理障害が起きてしまっても復旧できる可能性はあります。

特に論理障害の場合は自分で直せることもあるので、それぞれの方法を紹介していきます。

物理障害の場合は専門業者に依頼

物理的に壊れてしまったハードディスクを自分で直すことは不可能に近いといえます。

そもそもハードディスクは消耗品であるため、すり減ってしまった部分を元に戻して再度利用するということは現実的ではありません。

異音がする、焦げ臭いなどの物理障害が起きてしまったハードディスクは早めに専門の業者に依頼し、データを取り出せるか相談しましょう。

料金の目安は以下の通りです。

| 症状の重さ | 料金目安 |

|---|---|

| 軽度障害 | 4~12万円 |

| 中度障害 | 10~40万円 |

| 重度障害 | 20~70万円 |

物理障害の場合は料金が高くなりがちです。

どうしても復旧させなければならないデータの場合は仕方ありませんが、あとで入れ直せるデータの場合はハードディスクを買い替えた方が安上がりになります。

論理障害の場合

論理障害は物理的に壊れているわけではないので、復旧の可能性は高くなります。

フォーマットする

読み込めないファイルが増えてきてしまった場合は一度フォーマットすると正常に動作することがあります。

フォーマットをすると一見全てのデータが消去されたように見えますが、専用のソフトを使用すればフォーマット以前の情報を復旧できる可能性が高くなります。

ただしフォーマットした後に新たにデータを保存していくと次々と上書きされていくことになりますので、元のデータの復旧が難しくなることは覚えておきましょう。

復旧用フリーソフトを使う

ハードディスクの異常を復旧させるソフトを紹介していきます。

有料のものと無料のものがありますが、一般的に有料のものの方が復旧率が高く、復旧データ量に制限がありません。無料版は主に500MB~2GBの復旧制限があるので、今時のパソコンの容量としては少々心許ないといえます。

費用はかかりますが、有料版のものが間違いはないでしょう。

有料、無料それぞれのおすすめを紹介します。

| ソフト | 値段 | 特徴 |

|---|---|---|

| EaseUS Data Recovery Wizard Pro 14.5 | 9,750円 | 復旧率97.5% |

| ファイナルデータ11 プラス | ダウンロード版7,110円 パッケージ版10,810円 | 初心者でも簡単な操作 |

| Recuva | 無料 | 無料ソフトの中では優秀 |

| EaseUS Data Recovery Wizard Free 無料体験版 | 無料 | SNSで共有すると2GBまで復旧可能 |

有料版のおすすめはEaseUS Data Recovery Wizard Pro 14.5です。

このソフトは復旧率が97.3%と非常に高くなっているので、迷ったらこのソフトを選べば問題ないでしょう。

無料版ではRecuvaがおすすめです。歴史の長いソフトで使い方も簡単です。

とりえあずRecuvaで試して、ダメだったら有料版を使うという方法もありますので、まずは無料版を使ってみましょう。

専門業者に依頼

パソコンが起動しないなどの場合は復旧ソフトは使えません。

その場合は専門業者に依頼するのが一番です。

料金の相場は以下の通りです。

| 症状の重さ | 料金目安 |

|---|---|

| 軽度障害 | 3~6万円 |

| 中度障害 | 5~10万円 |

| 重度障害 | 10~25万円 |

データの復旧料金は障害の程度やデータ量によって変わってきます。

安い金額ではないので、一度見積もりを取ってもらうようにしましょう。

ハードディスクが壊れたときのためにしておくこと

ハードディスクはある日突然壊れてしまうこともあります。

復旧の方法はいくつかあるとはいえ、100%復旧できる保証はありません。

日頃からバックアップを取っておくようにしましょう。

バックアップを取っておく

バックアップを取る場合は外付けのハードディスクがおすすめです。

理由としては

- 常にパソコンと接続されていないので、突然のシャットダウンやウイルスの影響を受けにくい

- バックアップを取るときだけ稼働させるので寿命を延ばしやすい

というものが挙げられます。

ハードディスク自体をパソコンに増設することも可能ですが、本体と一緒に稼働してしまうので寿命は短くなります。

また落雷等の過電流を防ぐことはできないのでバックアップとしては少々不安が残ります。

特段の理由がない限りは外付けのハードディスクに保存することをおすすめします。

重要なデータはクラウド上に保存

外付けのハードディスクも物理的に壊れる可能性はゼロではないので、本当に重要なデータはクラウド上に保存した方がよいでしょう。

クラウドに保存する方法は物理的な故障が起きないだけではなく、どのパソコンからでもアクセスできることもメリットの一つです。

また自動的に保存されるためわざわざバックアップする手間もありません。

ある程度の容量になると月額の料金がかかってきますが、絶対に失いたくないデータを保存するには最適の保存方法といえるでしょう。

おすすめのクラウドは以下の通りです。

| 料金プラン | 特徴 | |

|---|---|---|

| Google Drive | ・680円 1名/月 Basic:30GB ・1380円 1名/月 Business:容量無制限 ・3000円 1名/月 Enterprise:容量無制限+高度なセキュリティ機能 ※価格は税別 | ・1380円で無制限 ・Googleが提供しているので安心感が高い |

| OneDrive for Business | ・540円 1名/月 OneDrive for Business (Plan 1):1TB ・1090円 1名/月 OneDrive for Business (Plan 2):1TB+高度なセキュリティ機能 ・1360円 1名/月 Office 365 Business Premium:1TB+高度なセキュリティ機能+Officeアプリケーション ※価格は税別 | ・低価格で大容量 ・Officeとの連携が便利 |

| iCloud | ・130円/月 50GB ・400円/月 200GB ・1300円/月 2T ※価格は税込 | ・iPhoneとの連携が便利 |

基本的にどのOSでもクラウドは使うことができるので、持っているパソコンのOSや容量、スマートフォンとの相性も含めてクラウドサービスを選びましょう。

ハードディスクの寿命を延ばす方法

消耗品のハードディスクですが、できれば長く動いてほしいものです。

ハードディスクの寿命を延ばす方法を解説していきます。

衝撃を与えない

ハードディスクに限らずパソコンに衝撃を与えることは避けましょう。

不安定なところに設置したり、運搬中に落としたりするとハードディスク以外の部分の故障にも繋がります。

デスクに置く場合はコードなどを引っかけて落とさないよう配線を工夫しましょう。

ノートパソコンも持ち歩くときにはケースに入れるなど、衝撃が加わらないように保護しておくとより安心です。

高温多湿の環境を避ける

パソコンは熱に弱く、ハードディスクも例外ではありません。

高温にさらされれば部品の劣化が早まりますし、正常に動作もしにくくなります。

熱をこもらせないために排気口や吸入口が塞がれていないか確認しましょう。

また夏場など室温が高い場合は十分に冷却することができなくなりますので、エアコンを適切に使用して室温を下げることも忘れないようにしましょう。

デフラグを定期的に実施する

ハードディスクはデータの保存や削除を繰り返していくと、データが断片化し、情報を読み込むのに時間がかかるようになります。

バラバラになったままではファイルを探すのに時間がかかり、その分プラッタを読み込む時間が増えます。

そこでバラバラの情報を整理するための機能がデフラグ(方法はこちら)となります。

デフラグはもともとWindowsに標準で搭載されている機能なので、追加で費用がかかることはありません。

定期的にデフラグを実施し、ハードディスクの負担を軽減しましょう。

突然のシャットダウンや強制終了を避ける

パソコンの電源が突然切れると、高速回転しているハードディスクのプラッタが止まってしまい、ダメージを与える場合があります。

書き込みの途中だった場合はより強く影響を受けるので、パソコンを使用しているときはブレーカーが落ちないように注意しましょう。

またフリーズしてしまったなどやむを得ない場合以外は強制終了を避け、正しくシャットダウンすることでハードディスクへのダメージを抑制できます。

ノートパソコンの場合はバッテリーがあるので、突然電源が落ちることは希ですがバッテリー切れには注意しておいた方がよいでしょう。

埃を掃除する

埃やタバコの煙などは電子機器に悪影響を与えます。

吸入口が埃だらけになればパソコン内部を十分に冷却することができず、ハードディスクを始めパソコンの寿命が短くなります。

ハードディスクのケースはある程度の埃や異物は入らないようになっていますが、完全に防ぐことはできません。

定期的に掃除をして、エアフローなどの影響を最小限に抑えましょう。

ハードディスクが故障したときにやってはいけないこと

ハードディスクに不具合が生じた際、誤った対処を行うと状態が悪化する恐れがあります。

ここでは、ハードディスクの故障時にやってはいけないことを4つ解説します。

何度も電源のON・OFFをしない

ハードディスクの故障が疑われる場合、パソコンを何度も再起動しないように注意してください。

電源のON・OFFを行うたびにハードディスクに強い負担がかかり、磁気ヘッドやディスク面の傷が悪化する可能性があります。

電源を入れない限りハードディスクの不具合は進行しないため、電源を切った状態で専門業者の指示を待ちましょう。

ハードディスクを放置しない

ハードディスクに少しでも異常が見られた際は、そのまま放置せずすぐに適切な対処を行いましょう。

不具合を無視したまま使用し続けると、故障が悪化するだけでなく取り返しのつかない状態になる恐れがあります。

また、ハードディスクの状態が悪ければ悪いほど修理費用も高くなりやすい点もデメリットです。

分解をしない

専門的な知識がない場合は、ハードディスクを不用意に分解しないよう注意してください。

ハードディスクの状態が悪化するだけでなく、正常なパーツにまで故障が広がったり、データを失ったりするリスクがあります。

また、一度ハードディスクを分解してしまうと、多くのメーカーで保証を受けられなくなる点もデメリットです。

メーカー保証外のパソコンは修理費用が高額になりやすいため、できるだけそのままの状態で専門業者の指示を仰ぐことをおすすめします。

衝撃を与えない

ハードディスクを修理する目的でも、本体を叩く・振るといった衝撃を与える行為は絶対に行わないようにしてください。

ハードディスクは衝撃に弱いため、不具合が悪化する恐れがあります。

さらに、衝撃によって大切なデータが消えてしまうケースも少なくありません。

修理のためにパソコンを移動させる際は、ハードケースなどに入れて持ち運ぶとよいでしょう。

まとめ:ハードディスクが故障したら適切な対処を!

以上ハードディスクの故障の原因から症状、対処方法を解説してきました。

動く部品が多いためハードディスクの劣化は避けようがありませんが、可能な限り寿命を延ばすためには衝撃を与えず、適切な室内でパソコンを使用することが重要です。

埃やタバコの煙も悪影響を与えますので、喫煙などは別の場所でしたほうがよいでしょう。

故障してしまった場合でも復旧の方法はいくつかありますので、予算や症状に合わせて選びましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

iPadを買い替えたけど、データ移行方法がわからない

パソコンがないけどiPadのデータ移行をしたい

など、iPadのデータ移行方法で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

iPadはパソコンがない場合でもデータ移行可能です。とくに、クイックスタートは2台のiPadを近づけるだけでデータ移行できるという、とても手軽にデータ移行できるサービスです。

この記事では、iPadのデータ移行方法がわからない方のために、6つの方法をわかりやすく解説します。

パソコンがない場合やクイックスタートの方法が知りたい方も、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- データ移行する前の準備はバックアップを取ること

- iTunes、iCloud、クイックスタートなどのデータ移行方法

- 時間がかかる場合があるので注意

iPadのデータ移行前の準備

iPadのデータ移行には事前準備が必要です。

データ移行をスムーズに進めるために、必要なことを3つ紹介します。

iPad内の不要なデータを削除

データ移行する場合、移行するデータ容量が大きいほどデータ移行に時間がかかります。また、移行するデータ容量がギリギリの場合データ移行に失敗する可能性もあります。

iPad内で削除した写真などのデータは、「最近削除した項目」に30日間保存されます。30日以内なら、この場所から復元可能。

データ移行する場合は、ここからも完全に削除しましょう。完全に削除すると復元できなくなるため、間違えて削除しないようにしてください。

写真の他にも、聞いていない音楽や動画も削除しましょう。主なデータの削除方法は、下記の通りです。

「ミュージック」アプリ

- アルバムや曲の右側にある「…」を選択

- マイミュージックから削除またはライブラリから削除を選択

ビデオ(AppleTVの動画)

- 「TV」アプリを開く

- 「ライブラリ」を選択

- 「ライブラリ」の「ダウンロード済み」にiPadにダウンロードしている動画が表示される

- 削除する作品の「編集」を選択

- 削除する作品を選択し「削除」

写真・動画

- 写真アプリ内の不要な写真を選択

- 右下のゴミ箱を選択

写真を完全に削除する

- 写真アプリの「アルバム」を選択

- 「最近削除した項目」を選択

- 不要な写真を選択

- 「削除」を選択

以上の方法で、事前にデータを整理しておきましょう。

iPadのバックアップを作成しておく

データ移行前には、iPadのバックアップを作成しましょう。

万が一、データ移行に失敗した場合でも、バックアップデータがあると安心です。

iPadはiCloudを利用すれば、パソコンを使用せず簡単にバックアップが作成可能です。パソコンを使う方法もありますので、それぞれ紹介します。

【iCloudを利用する方法】

iCloudで無料で使える容量は、5GBまで。それ以上は有料です。ただし、iPadOS15.0以上では、データ移行の際に一時的に容量を増やしてバックアップを作成できるようになりました。

一時的なバックアップから復元するまでの期限は21日間です。この期限を過ぎると期限切れとなり、完全に削除されます。

21日以内に新しいiPadが手元に届かない場合は、復元するための期限をさらに21日延長することも可能です。

それ以上期限を延ばす必要がある場合は、Appleサポートへ問い合わせてください。

一時バックアップを作成する方法

- 「設定」アプリを開く

- 「一般」をタップ

- 「転送または<デバイス名>をリセット」をタップ

- 「新しい<デバイス名>の準備」の下の「開始」をタップ

- バックアップが終わるまで待つ

「開始」をタップしたとき、「iCloud バックアップがオフになっています」と表示される場合は、「バックアップをオンにして転送」をタップします。

また、iCloudのストレージ不足の場合は、無料で追加のiCloudを利用できますと表示されます。そのまま「続ける」をタップすると無料で追加ストレージが利用可能です。

【別のクラウドサービスを利用する方法】

iCloud以外にも、DropBoxやAmazonDrive、GoogleDriveなどのクラウドサービスでバックアップを取る方法もあります。

クラウドサービスは、iCloudと同様にオンライン上にデータをバックアップするため、サインインするだけでオンラインの環境さえあれば、いつでもデータにアクセスできます。

たとえば、DropBoxの場合は以下のデータをバックアップ可能です。

- 写真と動画

- 音楽

- Word、Excel、PowerPoint

- LINEのトーク履歴

- その他のファイルなど

iPadの設定やホーム画面の配置などは、バックアップできません。そのため、iCloudを圧迫しないために写真などを別のクラウドサービスへバックアップするという使い方も有効です。

バックアップを取りたいデータをクラウド上に保存するだけで、簡単にバックアップが取れることもメリットです。

【パソコンを使う方法:Macの場合】

Finderを使用してiPadのバックアップを作成するには、macOS 10.15以降が必要です。それより前のバージョンのmacOSでは、iTunesを使用してiPadのバックアップを作成してください。

またWi-Fiを同期設定している場合は、iPadをワイヤレスでパソコンに接続もできます。

- USBケーブルでiPadとパソコンを接続

- MacのFinderのサイドバーからiPadを選択

- Finderウインドウの上部の「一般」をクリック

- 「iPad内のすべてのデータをこのMacにバックアップ」を選択

- バックアップデータを暗号化する場合は「ローカルのバックアップを暗号化」を選択

- 「今すぐバックアップ」をクリック

【パソコンを使う方法:Windowsの場合】

- USBケーブルを使ってiPadとパソコンを接続

- PC上のiTunesアプリで「iPad」ボタンをクリック

- 「概要」をクリック

- 「今すぐバックアップ」をクリック

- バックアップデータを暗号化するには「ローカルのバックアップを暗号化」を選択し、パスワードを入力してから、「パスワードを設定」をクリック

バックアップを取る際には、暗号化がおすすめです。暗号化すると、通常ではバックアップが取れない、パスワードやWi-Fi設定などのデータもバックアップ可能です。

暗号化したデータを復元する場合は、設定したパスワードが必要です。パスワードを間違えるとデータの復元ができなくなりますので、大切に保管しましょう。

参考:iPadユーザガイド iPadのバックアップを作成する

AppleIDやパスワードを用意

iPadのデータ移行には、AppleIDとパスワードが必要です。顔認証や指紋認証で、パスワードを入力する機会が減り、忘れていることもあります。

データ移行前には、AppleIDとパスワードの確認を忘れないようにしましょう。AppleIDは、iPadのユーザ名から確認可能です。

AppleIDのパスワードを忘れた場合は次の方法でリセットできます。

- 「設定」を開く

- 「ユーザ名」>「パスワードとセキュリティ」>「パスワードの変更」の順にタップ

- デバイスのパスコードを入力

- パスワードを変更

AppleIDを忘れた場合は、次の方法で確認可能です。

- iPadのユーザ名をタップして確認

- Appleからのメールを確認(AppleIDが記載されていることがある)

- iCloud.comやappleid.apple.com でApple ID が事前入力されていないか確認する

AppleIDやパスワードがわからない場合は、上記のようにAppleのサイトで姓名とメールアドレスを入力することでAppleIDを検索できます。

iPad内のアプリのデータ移行手順を確認

iPadにあるアプリのデータ移行手順も事前に確認しておきましょう。

iPad同士の場合は、大半のアプリをそのまま移行できますが、アプリ独自のデータ移行が必要な場合もあります。

たとえば、ゲームなどの場合、データ移行前に引き継ぎ設定を行う必要があることも。また、LINEもアプリからのアカウントの引き継ぎ設定が必要です。

アプリのデータの引き継ぎに失敗すれば、大切なデータを失う可能性もあるため、事前に引き継ぎ方法を確認しましょう。

iPadを最新バージョンにアップデートしておく

アップデートしていない場合は、iPadを最新のバージョンにしておきましょう。

クイックスタートでデータ移行する場合、「iPadOS12.4」以上のバージョンでなければデータ移行できません。

バックアップしたiPadのiPadOSバージョンよりも、バックアップデータを復元するiPadのiPadOSバージョンが古い場合もデータを復元できません。

iTunesも最新のバージョンにアップデートしておきましょう。

iPadの6つのデータ移行方法!パソコンがなくてもできる方法は?

iPadのデータ移行には次の6つの方法があります。

- パソコン(iTunes)を使う

- iCloudを使う

- クラウドサービスを使う

- クイックスタートを使う

- AirDropを使う

- ドコモ、auのアプリを使う

iTunes以外の方法はパソコン不要でデータ移行可能です。

それぞれ、解説します。

パソコン「iTunes」を使ってデータ移行

Windows、Macのパソコンを利用して、iPadのデータ移行が可能です。

比較的簡単な操作で、作業時間もiCloudを使うよりも速い傾向があるため、時間をかけずに作業したい方におすすめです。

データ移行する容量が大きい場合や、インターネット環境に問題がある場合は時間がかかる場合があります。事前にデータ整理をしたり、インターネット環境を整えたりしましょう。

- iPadをMacに接続する(USBまたはWi-Fi同期)

- 「Finder」または「iTunes」を開く(macOS10.15以降、それ以前はiTunesを使用)

- 「信頼」をクリックしてパスコードを入力

- 「バックアップを復元」をクリック

- 復元するバックアップを選択

- バックアップを暗号化している場合はパスワードを入力

- 「復元」をクリック

- 復元が完了して再起動するまでそのまま待つ

iCloudでデータ移行

iCloudを使用する方法ならパソコン不要で、比較的簡単な操作でデータ移行が可能です。

バックアップや復元作業時にインターネットを経由するため、インターネット環境によっては作業に時間がかかります。

- 新しいiPadの電源を入れる

- 指示に従って任意の「言語と地域」を選択

- 「手動で設定」を選択

- 「iCloudバックアップから復元」を選択

- AppleIDでiCloudにサインイン

- 「バックアップを選択」からバックアップしたいデータを選択

- バックアップを選択すると転送がはじまる

- もう一度AppleIDでサインイン

- Appから購入済みのコンテンツを復元

- 復元が終わるまでWi-Fiに接続したまま待つ

設定完了後もAppや写真、音楽などのコンテンツなどの復元が、情報量によって数日間続きます。工程が完全に終了するまでは、できるだけ電源を入れWi-Fiに接続しておきましょう。

クラウドサービスでデータ移行

iCloud以外のクラウドサービスで、バックアップを取ったデータは、クラウドサービスにサインインするだけでいつでも復元可能です。

クラウドサービスは、オンラインの環境があれば、パソコンやiPadなどどんな端末からもアクセスできることがメリット。

iPad本体にデータを保存する必要がなければ、オンライン上にずっと保存しておくことも可能です。

クラウドサービス上にあるデータは、他の人とも共有可能なため、目的に応じて共同作業することも可能です。

クイックスタートでデータ移行

クイックスタートは、「iPadOS12.4」以降のiPad内のデータを直接転送できる機能で、古いiPadと新しいiPadを近づけるだけでデータ移行が可能です。

クイックスタートを利用する場合は事前に次の準備が必要です。

- 新しいiPadの空き容量を確認

- OSのバージョンをiOS12.4移行にアップデート

- 新しいiPadを初期化(「こんにちは」が表示されること)

- Wi-Fiに接続する(Wi-Fiがない場合はBluetoothやライトニングケーブルでも可能)

Bluetoothでもクイックスタートを利用できますが、安定性にかけるためできるだけWi-Fiもしくは有線での利用がおすすめです。

直接データ転送するため、同時にバックアップを取ることはできません。バックアップが必要な場合は、事前に作成しておきましょう。

- iPadを初期化する(設定>一般>リセットから「すべてのコンテンツと設定を消去」

- iPadの言語選択画面が表示されると、古いiPadに「新しいiPadを設定」とクイックスタートの表示がされる

- 「続ける」をタップ

- 古いiPadで「新しいiPadの設定を完了」と表示される

- 新しいiPadで古いiPadのパスコードを入力

- 各種設定を行う

- 設定が終わればデータ転送開始

- 転送が完了すると新しいiPadが再起動する

以上でデータ移行は完了です。個別で設定するアプリは、事前に確認していた方法でデータを復元しましょう。

AirDropでデータ移行

移行したいデータが少ない場合は、AirDropを利用してデータ移行も可能です。移行できるデータは写真や書類、動画、アプリ、Webサイトなど。

例えば、iCloudを利用してデータ移行した場合、無料で利用できるデータ容量には上限がありますが、AirDropを利用して写真や動画を事前に移行すれば、データ容量を抑えることも可能です。

古いiPadと新しいiPadが近くにあり、BluetoothやWWi-Fiの通信範囲内にいることが条件です。

- 2台のiPadのWi-FiとBluetoothをオンにする

- いずれかがインターネット共有をオンにしている場合はオフにする

- 連絡先を登録していない場合はAirDropの受信設定を「すべての人」に変更

- 共有したいコンテンツを開き共有ボタンをタップ

- AirDropボタンをタップ

- 共有できる相手が画面に表示

- データ移行するAirDropユーザーをタップ

- 通知が表示されるので、新しいiPadで「受け入れる」をタップ

ドコモ、auのアプリを使ってデータ移行

ドコモやauと契約しているiPadであれば、独自のサービスを利用してデータ移行も可能です。

データ移行できないときはドコモやauのサポートも受けられるため、ドコモ、auで契約したiPadを利用している方にはおすすめです。

ドコモ

ドコモでは、「ドコモデータコピー」のアプリを利用してデータ移行が可能です。

移行できるデータは次の通り。

- 電話帳

- メッセージ

- スケジュール・メモ

- 画像

- 動画

- 音楽

新旧iPadに「ドコモデータコピー」のアプリが必要なため、事前にインストールしましょう。

iOSのバージョンは10.0以上。連絡先やカレンダーがクラウドサービスと同期する設定になっている場合は、データ移行機能が利用できないことがあるため、事前に解除しておきましょう。

- 「ドコモデータコピー」を最新バージョンにアップデート

- 2台のiPadを並べる

- 2台のiPadでアプリトップから「データ移行」をタップ

- 2台のiPadでコントロールセンターを表示

- 2台のiPadで「Wi-Fiをオン」に「Bluetooth」をオフにしてコントロールセンターを閉じる

- 「次へ」をタップ

- 「はじめる」をタップ

- 古いiPadで「今までのスマートフォン」をタップ

- 新しいiPadで「新しいスマートフォン」をタップ

- 古いiPad、新しいiPadともに「A.iPhone/iPad」を選択

- 古いiPadで「読み取り」をタップ

- カメラが起動するので、新しいiPadに表示されたQRコードを読み取り

- 古いiPadでコピーしたいデータを選択し「次へ」

- 移行完了までの目安時間が表示される

- 「データ移行完了」の画面が表示されたら「トップに戻る」をタップ

au

auのiPadは「データお預かりアプリ」でデータ移行できます。

転送できるデータは以下の通りです。

- アドレス帳

- 画像

- 動画

- カレンダー

- パスワード情報

auサーバに保管できるデータ容量は、auスマートパス、auスマートプレミアム会員は50GBまで、非会員は1GBまでです。非会員の場合は、バックアップできる容量が少ないため、移行するデータが少ないライトユーザーの方におすすめです。

データのバックアップ手順

- 「データお預かり」アプリを起動

- 「利用を開始する」をタップ

- 「空メールを送信画面へ」をタップして、「送信」ボタンをタップ

- au IDログインが完了したら「OK」をタップ

- 各種アクセス権の「OK」または「許可」をタップ

- 「預ける」をタップ

- 預けるデータにチェックを入れて「預ける」をタップ

- Wi-Fiに接続していない場合は、接続してそのまま待つ

- 「完了」をタップするとバックアップが完了

データ復元手順

- 「データお預かり」アプリを起動

- 「利用を開始する」をタップ

- 「空メールを送信画面へ」をタップ

- 「送信」ボタンをタップ

- au IDログインが完了したら「OK」をタップ

- 各種アクセス権の「OK」または「許可」をタップ

- 「戻す」をタップ

- 戻したいデータにチェックを入れて「戻す」をタップ

- Wi-Fiに接続していない場合は、接続してそのまま待つ

- 「完了」をタップ

- サーバ上のデータを引き続き預けるか、ゴミ箱へ移動を選択

iPadのデータ移行の注意点

iPadのデータ移行には次のような注意点もあります。

時間がかかる場合がある

iPadのデータ移行には、移行するデータの容量や通信環境によって、時間がかかる場合があります。

事前にデータを整理する、インターネット環境を整えておくとデータ移行がスムーズです。事前準備をしておいても、時間がかかる可能性もあるため、時間に余裕をもって行いましょう。

事前にバックアップがおすすめ

iPadのデータは事前にバックアップを取りましょう。

とくにクイックスタートでデータ移行した場合、バックアップは取れません。万が一でデータ移行に失敗した場合に備えて、

Androidタブレットには移行できないデータがある

iPadからAndroidのタブレットへのデータ移行可能です。しかし、次のデータは移行できないため注意が必要です。

- メールやSMSの履歴

- iPadで利用できないアプリ

- LINEのトーク履歴やコイン残高

- ApplePayのデータ

LINEのトーク履歴はiOSとAndroidではトーク履歴を残せないため、事前にスクショを取るなどの方法が必要です。

またLINEのコイン残高も移行できないため、事前に使い切りましょう。

まとめ:iPad同士ならクイックスタートが簡単でおすすめ

iPadのデータ移行は、次の方法で行いましょう。

- iTunes

- iCloud

- クラウドサービス

- クイックスタート

- AirDrop

- ドコモやauのアプリ

パソコンがない場合でも、iCloudやクイックスタート、アプリの利用などで簡単にデータ移行ができます。

とくにクイックスタートは、iPad同士を近づけるだけでデータ移行できるため、とても手軽にデータ移行できる方法です。

iOSのバージョンアップなどの事前準備が必要なため、確認の上行いましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

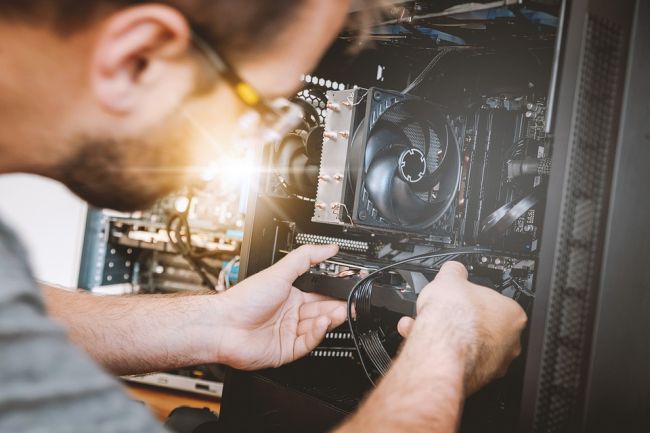

「液晶画面にノイズが入ったり、ゲーム中の動作がやたら重かったりする・・・。もしかして、グラフィックボードが故障した?」

パソコンの不具合の中でも、特にこういった画面系の不具合が出ると、グラボが故障したのではないかと不安になりますよね。

高解像度のゲームをしたり動画を作ったりする場合、グラフィックボードの存在は必須となります。

そんなグラボが故障してしまったのではないかと思うと、心配でたまらないでしょう。

そこでこの記事は、グラボの故障原因や故障前の前兆症状、本当にグラボが故障してしまったのかを診断する方法などについて解説していきます。

一般的な使用方法ならば約5年はもつと言われているグラボですが、パソコンの使用方法や使用環境が悪いと早めに故障してしまうこともあるので要注意です。

【この記事でわかること】

- グラボが故障する原因

- グラボ故障の前兆症状

- グラボが故障したかどうか診断する方法

- グラボを長持ちさせるコツ

グラフィックボードとは

グラフィックボードとは、パソコンの画面表示系作業を助けるためのパーツで、略して「グラボ」とも呼ばれます。

グラボがなくてもパソコンは動きますが、動画作成やゲームといった重い作業をする場合には、グラボが搭載されていないと画面表示処理が著しく重くなってしまい、「画面がカクつく」・「フリーズする」といった操作感の悪い環境に甘んじなければなりません。

そうならないために存在するのがグラボです。

CPUだけでもある程度の画面表示は可能なのですが、解像度の高いグラフィックを用いたゲームなどをやる場合にはグラボの搭載が必須となります。

グラボが故障する原因

グラボはそれなりに耐久性のあるパーツですが、使用方法によってはその寿命を縮めてしまうことになります。

少しでも長く使用できるよう、以下のことに気を付けてください。

経年劣化

一応、経年劣化も故障原因の一つにはなりますが、こればかりはどうしようもありません。

パソコン内のパーツはすべて消耗品ですから、使えば使うほど劣化してしまいます。

経年劣化を避けることはできません。

グラボの寿命は約5年程度と言われているので、一般的な範囲でパソコンを使用し、5年以上経っているようならば、故障してもやむを得ないと諦めるしかないでしょう。

物理的な衝撃による破損

精密機械であるパソコンは、落下や踏みつけといった物理的な衝撃に非常に脆い製品です。

パソコン内に取り付けられているグラボも、衝撃によって変形・破損してしまうことがあります。

特にノートパソコンは持ち運ぶ機会も多いため、こうしたトラブルが起きやすいので要注意でしょう。

パソコンの使用環境が劣悪

- 直射日光が当たる

- 湿気が多い

- ホコリっぽい

こういった環境はパソコンにとって劣悪であり、グラボを始めとする各パーツにダメージを与えてしまいます。

精密機械にとって「熱」・「湿気」・「ホコリ」は大敵ですので、いずれか一つでも当てはまる環境でのパソコンの使用は、確実にグラボの寿命を縮めてしまいます。

オーバークロック

オーバークロックとは、CPUの性能を本来の規格以上のものへと高め、パソコンの処理能力を上げて動作を軽くさせることです。

買い替えることなく、性能の上がったパソコンを手に入れられるという点では非常に便利な方法です。

しかし、メリットばかりではありません。

オーバークロックには、以下のようなデメリットも存在します。

- 製品保証が受けられなくなる

- 熱を持ちやすくなるのでファンの音がうるさくなる

- 熱を持ちやすくなるので突然のシャットダウンを起こしやすくなる

- 他のパーツがCPUの処理についていけず、負荷がかかる

特に、最後の項目です。

CPUの性能が上がっても、他のパーツの性能はそのままですから、当然他のパーツには負荷をかけることになります。

グラボも、負荷をかけられてしまうパーツの一つです。

負荷がかかれば、当然故障リスクは上がってしまいます。

高温による半田割れ

グラボに多い故障原因として、「半田割れ」があります。

半田割れとは、鉛とスズを主成分として接続させた合金である「半田(はんだ)」が、割れてしまったり変形してしまったりすることです。

半田割れが起こると、パーツ同士の接続に不具合が生じて接触不良を起こし、正常な動作をすることができなくなってしまいます。

半田割れが発生する原因は、経年劣化や異常な高温です。

また、暑い場所にあったパソコンを冷やそうとして冷蔵庫へ入れるなど、急激な温度変化によって半田が割れてしまう場合もあります。

グラボが故障する前兆症状

以下のような症状が発生すると、グラボの故障が近いという前兆である可能性が高いです。

場合によっては、すでに故障してしまっていることもあります。

画面にノイズや乱れが発生する

液晶画面の表示が乱れたり、ノイズが発生したりするといった症状は、グラボの故障が近い代表的な前兆です。

グラフィックボードという名の通り、グラボの役割は画面表示に関わる処理を行うことですから、画面表示に不具合が生じたとなれば、グラボに何らかの異常が起きている可能性が高いです。

また、画面が真っ暗になってしまうという症状も代表的な前兆症状の一つです。

冷却ファンの動きがおかしい

- 冷却ファンの音が全く聞こえない

- 冷却ファンの音が異様なまでにうるさい

こうしたファンの異常が確認できた場合は、グラボに異常が発生している可能性ありです。

グラボに溜まっている熱を排除するために動くはずのファンが、排熱が上手くいっていないことで異常回転したり、逆にまったく動かなくなってしまったりすることがあります。

ただし、熱がこもるほどでもない軽い作業の場合は、ファンが回らないこともあります。

異音や異臭がする

排熱が上手くいかないことで、ファンから普段聞かないような変な音がしたり、コンデンサの膨張や焦げ付きによって異臭が発生する場合があります。

また、グラボから「キーン」という高周波音がすることもあります。

この段階では、グラボはまだ完全には故障しておらず、「一応使える」という状態であることが多いです。

しかしそんな状況に甘えて使用を続けると、発火の原因にもなりかねないため、すぐに何らかの対処をすべきでしょう。

問題なく動いているようでも、いつ動かなくなるかは時間の問題です。

パソコンから異音がする原因に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

マウス操作に対する反応が遅い

マウスを動かした時にポインタの動きが遅い、というのもグラボ故障の前兆であることが多いです。

グラボの劣化により表示処理が遅れていることで発生する現象です。

また、キーボードの入力内容が正しく反映されない、という誤作動が発生する場合もあります。

動画作成やゲーム中の不具合

CPUだけでは対処しきれないような、動画作成や高解像度ゲームといった重い作業をする際の画面表示を助けるのがグラフィックボードです。

従って、動画作成時やゲーム中にやたらとカクカクした動きになってきた場合、それはグラボとしての役割を果たせなくなってきたサインであり、それだけ劣化が進んでいるということになります。

特に経年劣化や熱による劣化によって起こりやすい症状です。

勝手に再起動したりフリーズしたりする

パソコンに何かしらのトラブルが起こった時に発生しやすい症状である、いきなりの再起動やフリーズ。

当然、グラボの故障の前兆としても発生する可能性があります。

ただし、フリーズや再起動、突然のシャットダウンといった症状だけではグラボの故障とは限りませんので、上記のようなグラボ特有の症状があるかどうかも確認してください。

画面系の不具合に加えて再起動やフリーズが頻発するようならば、グラボの故障が疑われます。

パソコンのフリーズに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンが頻繁にフリーズする原因と対処法!強制終了の方法も解説>>

グラボが故障したかどうかを診断する方法

グラボの故障が疑われるような症状が現れても、本当に故障したのかどうかはまだわかりません。

故障箇所が本当にグラボなのかを確かめるためには、以下の方法を試してみてください。

【Windowsの場合】デバイスマネージャーでグラボを診断

使っているパソコンがWindowsパソコンならば、デバイスマネージャーを使うことによって簡単に「グラボにエラーが発生しているかどうか」を確認することができます。

デバイスマネージャーでの確認手順は以下の通りです。

- 画面左下の検索ボックスに「コントロールパネル」と入力してEnterキーを押す

- 「最も一致する検索結果」のところにある「コントロールパネル」をクリック

- 「システムとセキュリティ」をクリック

- 「システム」をクリック

- 画面右の「関連設定」の部分にある「デバイスマネージャー」をクリック

- 「ディスプレイアダプター」をダブルクリックして展開し、調べたいグラフィックボードを選択して右クリック

- 「プロパティ」をクリックし、「デバイスの状態」欄を確認

「デバイスの状態」欄には、通常ならば「このデバイスは正常に動作しています」というメッセージが表示されていますが、「問題が発生しましたのでこのデバイスは停止しました」といったエラーメッセージが表示されている場合は、グラボに何らかの不具合が生じているということを表しています。

【Macの場合】Apple Diagnosticsでグラボを診断

使っているパソコンがMacパソコンならば、Apple Diagnostics (旧称 Apple Hardware Test)を使うことで、ハードウェアに問題がないか調べることができます。

グラボもハードウェアなので、Apple Diagnosticsによって不具合を検出できます。

手順は以下の通りです。(Appleシリコン搭載の場合)

- Macの電源を落とす

- キーボード・マウス・ディスプレイ・AC電源といった最低限の接続を残し、それ以外の外付けデバイスを一旦すべて取り外す

- Macの電源を入れる

- Macが起動している間は、電源ボタンから指を放さずそのまま押し続ける

- 起動オプションのウインドウが表示されたら指を放す(「オプション」というラベルの付いたギアマークのアイコンが表示される)

- キーボードの「Command (⌘) + D」キーを押す

- 進行状況バーが表示される

- テストが終わったら、診断結果が表示される

最後の診断結果表示で、「問題は検出されませんでした」と表示されればグラボに異常はないということになります。

なお、上記は「Appleシリコン搭載」の場合でしたが、「Intel プロセッサ搭載」の場合は、「3.」で電源を入れた後すぐに「D」キーを押し、進行状況バーが表示されるまで「D」キーを押し続けてください。

参考:Apple Diagnostics を使って Mac をテストする – Apple サポート (日本)

グラボを一時的に取り外してみる

パソコンを開け、一時的にグラボを取り出してから起動させてみることで、故障箇所がグラボかどうか断定することができます。

CPUに画面表示機能が備わっているため、グラボがなくともパソコンの画面表示には問題ありません。

従って、一旦グラボを取り外してからパソコンを立ち上げて操作した時に、それまで出ていた不具合が解消されれば、グラボの故障が確定します。

ただし、グラボを取り外す際に強引に外そうとしたことで部品が変形したり、他のパーツを傷つけてしまったりすることで違う不具合を生んでしまう可能性もありますので、パソコンを開いてグラボを外す場合には慎重に作業を行ってください。

初期化する

システムトラブル等、不具合の内容がソフトウェア的なものならば、パソコンを初期化することで直ることもあります。

ソフトウェアの故障なのかハードウェアの故障なのかを調べたい場合は、一度初期化してみるという手段も有効です。

【Windowsパソコンの初期化方法】手順や注意点をわかりやすく解説>>

初期化しても直らないようならば、グラボなどのハードウェア面での故障である可能性が非常に高くなります。

グラボを長持ちさせるコツ

グラボが故障しても、即パソコンが使えなくなるというわけではありませんが、画面系の重い作業をこなすのが困難になってしまいます。

そんなことにならないよう、以下の点に気を付けながらグラボを労わり長持ちさせてください。

徹底的に衝撃を避ける

デスクトップパソコンならば物理的な衝撃が加わってしまうという場面は少ないですが、ノートパソコンの場合は持ち運びすることが前提のため、衝撃を与えてしまうリスクが高いです。

特に多いのが以下の3つです。

- 落下

- 踏みつけ

- 乱暴に置く

部屋から部屋へと気軽に持ち運べるのがノートパソコンのメリットですが、その際に手をすべらせて落下させてしまうということがあります。

パソコンを持ち運ぶ時は、細心の注意を払ってください。

また、床にノートパソコンを置いて寝転びながら作業している人に多いのが、踏みつけによる衝撃です。

薄いノートパソコンに全体重が乗ってしまえば、容易に壊れてしまいます。

できれば、床に置いて寝転びながらパソコンを使うという習慣はなくした方がよいでしょう。

そして意外に多いのが、ノートパソコンを鞄に入れて移動する際に雑に扱ってしまう、というケースです。

精密機械であるノートパソコンが入っているのに、そこそこの勢いで地面に鞄を置く人がいます。

最近の製品は軽い衝撃では簡単に壊れないものの、物理的なダメージというのは蓄積しますので、このような雑な扱いを繰り返していけば、早めに壊れてしまう確率はどんどん上がってしまうでしょう。

とにかく、パソコンの扱いには徹底的に気を配ること。

それが、パソコンを物理的なダメージから守るための最善の対処法です。

湿気やホコリを避ける

湿気やホコリは、パソコンの故障を誘発する大きな原因となります。

もちろん、グラボもダメージを受けます。

パソコンを使用する際は、風呂場の近くや加湿器の近くといった湿気の多い場所を避けることはもちろん、ホコリだらけの不衛生な場所もNGとなります。

こうした場所でパソコンを使うことは控えましょう。

熱を持たせないようにする

直射日光に当たってしまう場所でパソコンを使用・保管したり、暑い部屋で長時間重い作業をしたりすることで、パソコン内部が異常に熱くなってしまうことがあります。

湿気やホコリ同様、熱も精密機械の大敵。

パソコン内に熱がこもってしまうと、グラボを始めとする各重要パーツに負荷がかかりますし、半田割れを起こす場合もあります。

パソコンは、適切な室温が保たれた通気性の良い場所で使用するようにしてください。

そしてパソコンが異常に熱くなっていたり冷却ファンの音が大きくなっていたりしたら、使っていないソフトを落としたり、一度再起動するなどの対応を取るようにしてください。

不用意にオーバークロックしない

オーバークロックは、パソコンの処理能力を上げる便利な方法ではありますが、前述の通り以下のようなデメリットがあります。

- 製品保証が受けられなくなる

- 熱を持ちやすくなるのでファンの音がうるさくなる

- 熱を持ちやすくなるので突然のシャットダウンを起こしやすくなる

- 他のパーツがCPUの処理についていけず、負荷がかかる

せっかく処理能力が上がっても、その代償としてグラボなどの重要パーツが故障しやすくなってしまったのでは意味がありません。

何か特別な理由でもない限り、オーバークロックは避けた方が良いでしょう。

まとめ:グラボは特に熱に弱いので注意が必要

グラボの故障原因は、主に以下の5つです。

- 経年劣化

- 物理的な衝撃による破損

- パソコンの使用環境が劣悪

- オーバークロック

- 高温による半田割れ

経年劣化と物理的な衝撃による破損以外は、ほとんど熱関連のトラブルとなります。

高温な環境でパソコンを使用して熱がこもりやすくなること、オーバークロックによって各パーツが熱を持ちやすくなること、熱によって半田が割れてしまうこと、といったように。

グラボを長持ちさせる最大のコツは、とにかく「熱に気を付けること」といっても過言ではないでしょう。

なお、どれだけ丁寧にパソコンを使用してきても、消耗品であるがゆえ、いつかはどこかのパーツが故障します。

グラボだけが壊れたのならば、グラボを取り外せば一応パソコンは使えますが、CPUや電源ユニットといった他の重要パーツが故障した場合はそうもいきません。

費用をかけて交換・修理するか、パソコンを買い替える必要が出てきます。

グラボを交換して廃棄する場合は以下の記事を参考にしてください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

Xperiaの調子が悪かったり、パスコードを忘れてしまったりした時は、Xperiaの初期化によって解決する場合があります。

しかし、間違った方法で初期化すると、取り返しのつかないトラブルの原因になります。正しい初期化手順を把握して、慎重に行いましょう。

今回は、Xperiaの初期化方法や注意点、バックアップ方法などについて詳しく解説します。

【この記事で分かること】

- Xperiaの初期化方法

- Xperiaの初期化前にすべきこと

- Xperiaのバックアップ方法

- Xperia初期化の注意点

Xperiaの初期化前にすべきこと

Xperiaの初期化前には、必ず行うべき項目があります。

- データのバックアップ

- 各種アカウント情報の記録

それでは、一つずつ見ていきましょう。

データのバックアップ

Xperiaを初期化する前に、データのバックアップを取っておきましょう。Xperiaを初期化すると、端末は購入時の状態にリセットされます。

重要な写真やデータは、必ずバックアップを取って残しておきましょう。バックアップ方法については後ほど解説します。

各種アカウント情報の記録

Xperiaを初期化すると、ログインしている各種アカウントがログアウト状態になります。ログインIDやパスワードを忘れてしまうと、ログインできなくなったり、再発行が必要になったり、手間がかかってしまいます。

初期化前には、各種アカウント情報の記録を取っておきましょう。

Xperiaのバックアップ方法

Xperiaの初期化前にバックアップを取っていないと、重要なデータが消えてしまいます。初期化前には必ずバックアップを取っておきましょう。

Xperiaのバックアップ方法は、大きく分けて3通りあります。

- SDカードに保存する方法

- Googleアカウントを利用する方法

- オンラインストレージサービスに保存する方法

- PCに保存する方法

SDカードに保存する方法

SDカードを使ってバックアップを取る方法は、手軽に行えます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| PCなどの機器がなくても、SDカードさえあればバックアップ可能 | データ容量が少ない場合が多かったり、小さいため紛失しやすかったりする |

手順は以下の通りです。

- 設定画面を開く。

- 「ストレージ」→「SDカードへデータを転送」に進む。

- バックアップを取るデータを選択し、「転送」をクリックする。

データのバックアップが完了したら、SDカードを忘れないよう保管してください。

Googleアカウントを利用する方法

XperiaとGoogleアカウントを同期しておけば、簡単にバックアップを取ることができます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| Googleアカウントにアクセスするだけでデータを復元できる | Googleアカウントにひもづいていない音楽データや写真データ、連絡先などの情報はバックアップされない |

手順は以下の通りです。

- 設定画面を開く。

- 「データのバックアップ」をクリックする。

自動バックアップに設定しておくと、バックアップ作業を省けるため便利です。設定画面から「自動バックアップ」をオンにしておきましょう。

オンラインストレージサービスに保存する方法

GoogleドライブやDropBoxなどのオンラインストレージサービスにバックアップを取る方法もあります。各サービスによってプラン内容が異なるため、自分に合ったものを利用しましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| アカウントにログインするだけでデータを復元できる | 無料会員は利用できるデータ容量が少ない |

人気オンラインストレージサービスのデータ容量をまとめたので、参考にしてみてください。

| オンラインストレージサービス | データ容量 |

|---|---|

| DropBox | 無料会員:2GB月額1,200円:2TB |

| GoogleDrive | 無料会員:15GB月額250円:100GB月額380円:200GB月額1,300円:2TB |

| FleekDrive | 月額500円:100GB月額1,500円:2TB月額4,000円:無制限 |

| OneDrive | 無料会員:5GB月額224円:100GB月額1,284円:1TB |

手順は以下の通りです。

- オンラインストレージサービスにアカウントを作成する。

- データのバックアップを取る。

PCに保存する方法

Xperia companionを利用すれば、PCにバックアップを取ることができます。

Xperia companionとは、SONYからリリースされたバックアップや初期化などを行うためのツールです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 写真やビデオだけでなく、音楽、通話履歴、連絡先、カレンダーのバックアップまで取れる | PCにXperia companionをインストールする必要がある |

手順は以下の通りです。

- PCにXperia companionをインストールする。

- XperiaとPCをUSBケーブルで繋ぐ。

- 左上にXperiaの情報が表示されたら、「バックアップ」をクリックする。

- 保存先を選択する。新規の場合はバックアップフォルダに名前を付ける。

- バックアップしたいデータを選択する。

- バックアップを開始する。

任意でパスワードも設定できるため、プライバシーの面が気になる方は設定しておきましょう。

Xperiaの初期化方法

Xperiaの初期化方法は、大きく分けて3通りあります。

- 設定画面から初期化する方法

- 初期化モードを利用する方法

- PCを使って初期化する方法

それでは、それぞれの方法について詳しく解説していきます。

設定画面から初期化する方法

最も基本的な方法は、Xperiaの設定画面から初期化する方法です。

手順は以下の通りです。

- 設定画面を開く。

- 「バックアップとリセット」をタップする。

- 「データの初期化」に進む。

- 消去項目を確認して、「携帯端末をリセット」をタップする。

- 警告画面が表示されたら、「すべて削除」をタップする。

その後、初期化が始まるので、端末を操作せず終了を待ちましょう。

PCを使って初期化する方法

Xperia companionを利用すれば、PCからXperiaの初期化が可能です。

手順は以下の通りです。

- PCにXperia conpanionをインストールする。

- USBケーブルでPCとXperiaを繋ぐ。

- ソフトウェアを起動して、左側の「ソフトウェアの修復」をクリックする。

- 注意事項を読み、「次へ」を選択する。

- Googleアカウントを選択して、指示に従う。

- 初期化を開始する。

PCから操作して初期化できるため、Xperiaに不具合があって上手く動かない場合はおすすめです。

初期化モードを利用する方法

次に、初期化モードを利用して初期化する方法を紹介します。

- Xperiaをシャットダウンする。

- 青い画面が表示されたら、電源ボタンと音量キー(下側)を同時に押す。

- 「初期化モード」の文字が表示されたら、ボタンから指を離す。

- 「本体のリセット」をタップする。

パスコードを忘れたり、設定画面を開けなかったりといった緊急時は、この初期化モードを使いましょう。

Xperiaを強制初期化できる「初期化モード」とは?

Xperiaには、「初期化モード」という機能が搭載されています。便利な機能ですが、使い方を誤ればトラブルの原因になります。どのような機能なのか正しく把握しておきましょう。

それでは、初期化モードの詳細について解説します。

強制的に初期化を行う機能

初期化モードとは、Xperiaに搭載されている初期化機能です。端末のロックを解除せずに強制的に初期化を行えます。

Androidには、リカバリーモードという初期化機能が搭載されています。このリカバリーモードはXperiaに搭載されておらず、初期化モードが備わっています。

初期化モードが有効なケース

前述の通り、初期化モードは端末をロックした状態で初期化が可能です。

そのため、パスコードを忘れてロック解除できない場合、初期化モードが有効です。

また、画面がフリーズして操作不可能な場合も初期化モードを利用できます。

Xperiaの復元方法

Xperiaの初期化が完了したら、データを復元しましょう。

バックアップ方法によって復元方法も異なります。一つずつ手順を解説していきます。

SDカードから復元する場合

SDカードから復元する場合、以下の手順で行ってください。

- ホーム画面からメニューボタンを押す。

- SDカードバックアップメニューを開く。

- 復元アイコンをタップする。

- 「追加もしくは上書き」から、復元したいデータを選択する。

Googleアカウントから復元する場合

Googleアカウントからデータを復元する方法は、次の通りです。

- 設定画面を開く。

- 「バックアップとリセット」をタップする。

- 「データを復元」を選択する。

Googleアカウントにログインを求められるため、IDとパスワードを忘れないようにしましょう。

オンラインストレージサービスから復元する場合

GoogleドライブやDropBoxなどのオンラインストレージサービスから復元する場合は、以下の手順で行ってください。

- オンラインストレージサービスにログインする。

- データを端末に保存する。

利用するオンラインストレージサービスによって方法が異なるため、細かい手順は公式ページから確認しましょう。

PCから復元する場合

Xperia companionが搭載されたPCを用いて復元することもできます。

手順は次の通りです。

- PCにXperia companionをインストールする。

- PCとXperiaを接続する。

- 「復元」をクリックする。

- 復元したいデータが表示されていることを確認して、「次へ」をクリックする。

- 復元を開始する。

Xperia初期化の注意点

Xperiaの初期化には、いくつか注意点があります。

- おサイフケータイのデータは消えない

- SDカードは初期化できない

おサイフケータイやSDカードに入っている情報が漏洩するなど、プライバシーの面のトラブルに繋がるリスクもあるため、気をつけるべきポイントを把握しておきましょう。

それでは、一つ一つ説明していきます。

おサイフケータイのデータは消えない

おサイフケータイのデータは、初期化を行っても消えません。

端末内のICチップに保存されているため、自分では消去することはできません。

おサイフケータイのデータを削除したい場合、各キャリア会社に問い合わせましょう。

SDカードは初期化できない

Xperiaを初期化しても、SDカードは初期化できません。

SDカード内のデータをリセットしたい場合は、別の手順が必要になります。

XperiaからSDカードを初期化する方法は、以下の通りです。

- 設定画面を開く。

- 「ストレージ」を選択する。

- 「SDカード」を選択する。

- 右上のメニューボタンをタップする。

- 「ストレージの設定」を選択する。

- 「フォーマット」から、「SDカードをフォーマット」をタップする。

- 初期化が開始される。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

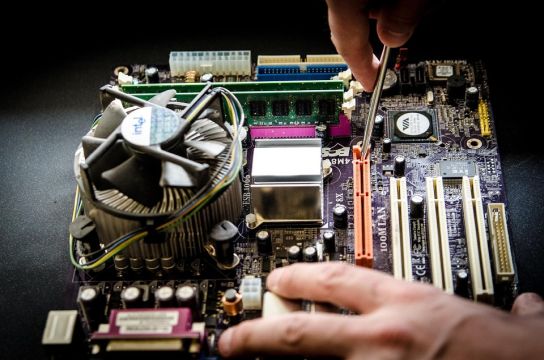

マザーボードはパソコンの中枢となる部品のため、故障するとまともにパソコンを動かすことができなくなります。

パソコンが動かなくなる原因は様々ですが、この記事では

- マザーボード故障時の症状

- マザーボードが故障する原因

- マザーボード故障の調べ方

- マザーボードが故障した場合の対処方法

- マザーボード修理の費用

- マザーボードの寿命を延ばす方法

について解説していきます。

マザーボード故障時の症状

マザーボードが故障すると以下のような症状がでます。

- 電源が入らない

- 電源は入り、ファンは回るが何も映らない

- BIOSが起動しない

- 突然シャットダウンする

- ピーピーなどの音がする

電源が入らない

電源スイッチを押しても反応がない、何も映らないというときはマザーボードの故障の可能性が高くなります。

マザーボード故障の症状では多く見られるといわれていますが、電源が入らないときは電源ユニットに問題があることもよくあります。

デスクトップでは電源がしっかり入っているか、ノートパソコンであればバッテリーが十分かの確認も合わせて行うとよいでしょう。

マザーボード特有の症状としては電源が一瞬入ったあとにすぐ消えるというものもよく見られます。

パソコンの電源がつかない原因についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンの電源がつかない原因は?ランプはつくなど症状別の対処法を紹介>>

ファンは回るが何も映らない、BIOSが起動しない

電源が入り、ファンが回っているのは確認できるがモニターに何も映らないという場合もマザーボードの故障が濃厚です。

ファンが回るということは電源は生きています。

その状態でモニターに何も映らないということはOSを起動させるための読み込みに何らかのトラブルが起きている可能性が高くなります。

OSを起動させるためにはBIOSと呼ばれるプログラムを使用します。

画面に何も映らない状態はBIOSに何らかの異常が起きているサインの一つで、このままではパソコンの情報を読み込むことができなくなり、起動に失敗します。

また故障以外にも、デスクトップであればモニターの電源がしっかりと入っているか、接続されているかも合わせて確認しておくと慌てなくて済むでしょう。

BIOSが起動しない場合の対処法についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

BIOSが正常に起動しない!CPUファンが動作に問題ないときの対処法>>

突然シャットダウンする

パソコンの起動自体はできているものの、すぐにフリーズしたり突然シャットダウンされたりする場合もマザーボードの故障が疑われます。

突然シャットダウンする症状はマザーボードの故障以外にはCPUの温度が上がりすぎたことによる熱暴走や、電力の供給不足が原因の場合もあります。

高性能なCPUやグラフィックボードで負荷のかかる作業をしていないか、吸入口や排出口が埃で目詰まりしていないかを確認し、どちらも当てはまらないようであればマザーボードの故障の可能性は高いといえます。

ピーピーなどの音がする

パソコンから聞こえる「ピーピー」や「ピッ」などの音は”ビープ音”と呼ばれるもので、何かパソコンから知らせたいことがある場合に鳴ります。

起動してすぐにこのビープ音が鳴った場合はマザーボードに異常が出ている可能性が高くなります。

注意すべきことはビープ音が鳴ったからといってマザーボードの故障とは限らない点です。

グラフィックボードに繋がれていない場合もビープ音は鳴りますし、メモリに異常がある場合も鳴ります。

いずれにしてもパソコンから何らかのトラブルを知らせるのがビープ音なので、マザーボードを含めて一度確認してみましょう。

マザーボードが故障する原因

マザーボードは主に下記の原因で故障します。

- 単純に寿命

- 埃や湿気

- 物理的な衝撃や水没

- 搭載のボタン電池切れ

それぞれを詳しく解説していきます。

寿命

マザーボードを始めパソコンの部品には寿命があります。

マザーボードは何年持つかは使用環境や時間により変わってきますが、たいていの人はマザーボードの寿命を迎える前にパソコンを買い替えることが多いかと思われます。

ただし一日中つけっぱなしでハードな作業をする人はもっと短くなることもありますし、逆に週に一回程度しか使わない人は長くなることもあります。

また埃っぽい環境で熱を帯びやすい場合も寿命は短くなる傾向にあります。

マザーボードの寿命とは主にコンデンサーの寿命となります。

コンデンサーは電力を蓄えて必要なときに放出する部品ですが、使用に伴い経年劣化していき、最終的にはコンデンサーが膨張、破裂、液漏れなどを起こして機能しなくなります。

マザーボードの寿命に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

マザーボードの寿命の年数は?寿命がきたときの症状や交換方法を解説>>

埃や湿気

埃が吸気口やパソコン内部に溜まり、適切に放熱できなくなるとマザーボードを始めCPUやグラフィックボードなどを冷やすことができなくなります。

パソコンの部品は基本的に高熱にさらされると寿命が縮みますので、マザーボードも例外ではありません。

なぜ熱くなることがパソコンに良くないかというと、高熱になることでマザーボードの基盤に使われているハンダが膨張します。膨張したハンダは冷えれば収縮していきますが、膨張と収縮を繰り返すと、いずれヒビが入り故障に繋がります。

この理由によりパソコンは十分に冷却される必要があるのです。

また湿気が多く、温度差で結露などが生じる環境では凝着した水分が原因で錆が発生し、著しくマザーボードの寿命を縮めます。

コンデンサー以外に高温、湿気の影響を受けるのはSATAポートやメモリスロットです。

この部分が高温にさらされたり、水分が付着して異常な電流が流れるとマザーボードの故障につながります。

物理的な衝撃や水没

パソコンを移動させるときに落としてしまった、地震で倒れてしまったなどの物理的な衝撃が加わるとマザーボードにもダメージが加わる可能性があります。

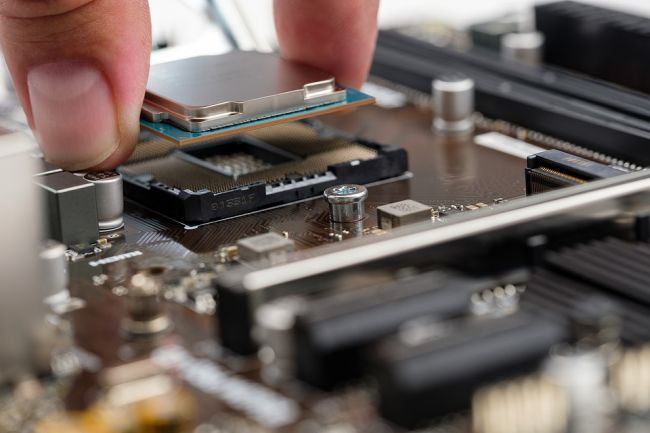

CPUのスロットは何十本という小さなピンでマザーボードに固定されているので衝撃に強い構造ではありません。

CPUファンやSATAポート、メモリスロットもダメージを受けると正常に読み込むことができなくなることもあります。

またテーブル下に置いておいて、上から飲み物をこぼしてしまったなどの場合も内部に水分が入ってしまうことによって錆や異常電流の原因になります。

パソコンは持ち運び前提のノートパソコンでも精密機器です。

落としたり、水分をかけてしまったりしないように注意しましょう。

搭載のボタン電池切れ

マザーボードにははBIOSの情報や時計などを電源が切れても記憶しておくためにボタン電池が搭載されています。

このボタン電池は使用環境にもよりますが、おおむね3~4年で寿命となります。

ボタン電池が切れるとパソコンの時計が狂い始めますので、時間が大幅にずれているようであれば電池切れを疑いましょう。

またボタン電池が切れてしまった場合もBIOSが起動しないことがあります。

埃などの掃除も定期的に行い、パソコン本体を落下させたり、ハードな作業をした覚えもないということであればボタン電池を調べてみましょう。

マザーボード故障の調べ方

マザーボードが故障しているかどうかを確かめる2つの方法を紹介していきます。

最小構成で起動してみる

マザーボードに限らずですが、パソコンの調子が悪くなった場合は、直近で何か変更を加えなかったか思い返してみてください。

グラフィックボードを付け替えた、メモリを増設したなどがあれば一度元に戻してみると原因が特定できる場合があります。

直近に付けたパーツを取り外して正常に動作をすればそれらが原因であることがわかります。

パソコンを起動させるための最低限必要な構成は

【電源】【マザーボード】【CPU】【メモリ】の4つです。

グラフィックボードやSSD、HDDなどは外しておいても起動させる分には問題ありません。

これらだけの構成で起動して正常に動かないということであればマザーボードの故障の線が濃厚になります。

また直近にインストールしたソフトが原因となっている可能性もゼロではありませんが、起動すらしないパソコンからアンインストールすることは不可能です。

運良くセーフモードで起動したら速攻で削除しましょう。

コンデンサーのチェック

最小限の構成でも動かないとなれば、いよいよマザーボードの故障が本格的に疑わしくなってきます。

CPUは滅多に壊れることがないパーツなので、取り付け方を間違えていない限りはCPUが問題となることはないでしょう。

同様にメモリも10年以上は使えるように設計されているので、初期不良でない限りはメモリが原因となることは希です。

そうなったときにチェックすべきパーツがコンデンサーです。

コンデンサーは単三電池のような形をしていることが多いのですが、これが膨らんでいたり、液漏れなどを起こしていればコンデンサーの破損と考えて間違いありません。

コンデンサーはボタン電池と違って交換が難しいので、コンデンサーが壊れている場合は修理に出すか、交換するかの2択となります。

マザーボードが故障した場合の対処方法

実際にマザーボードが故障していることが明らかになった場合、ボタン電池切れ以外は自分で直すことは困難なので、修理と新品に交換のどちらかになります。

修理に出す

修理を希望する場合は専門の業者に依頼しましょう。

メーカーに直送しても修理を受けることは可能ですが、メーカーに送る場合はほとんどが交換です。

コンデンサーなどの部品を交換するのはそれ相応の技術が必要になるので、交換した方が手っ取り早いというのがその理由ですが、交換する分値段も高くなります。

またマザーボードだけを取り出して修理に送ることもできますが、マザーボード以外にも不調の原因がある可能性も考えられますし、業者によってはパーツ単体での修理を受け付けていないところもあります。

マザーボードが故障の原因でなかった場合は修理できなくなってしまいますので、マザーボードが怪しいと思ってもパソコン本体を修理に出すことをお勧めします。

新品に交換する

マザーボードが故障していることを特定できた場合は新品に交換するのがもっとも早い解決方法です。

Windows10であればマザーボードを交換してもOSとマイクロソフトアカウントを紐付けることで交換前と変わらずに使用することが可能です。

新品に交換する方法は「マザーボードの寿命の年数は?寿命がきたときの症状や交換方法を解説」で詳しく解説していますので、参考にしてください。

パソコンを購入したメーカーに修理を依頼した場合は交換されて戻ってくることがほとんどなので、特に作業する必要はありません。

古いマザーボードを廃棄する場合は以下の記事を参考にしてください。

費用の目安

マザーボードの値段はピンキリですが、一般的に交換よりも修理の方が安く済む傾向にあります。

高性能なマザーボードは交換すると高く付くので、予算に合わせて選びましょう。

修理の場合

修理の場合の相場はおおむね20000円~となっています。

大手修理業者の料金は以下の通りです。

| 会社名 | 料金 |

|---|---|

| パソコン修理のイーハンズ | 22,000~39,000円 |

| パソコン修理パソコンドック24 | 6600円~ |

| パソコンお直し隊(※Macは修理不可) | 20,000~45,000円 |

パソコン修理パソコンドック24だけ最低金額が突出して安いですが、モデルや故障内容によって変わってくるので、大幅に違うということはありません。

また故障内容によっては買い替えた方が安く済むこともありますので、まずは見積もりを取ってじっくり検討しましょう。

交換の場合

マザーボードを交換にかかる費用は、自分で交換できればマザーボード本体価格のみです。

ただしマザーボードにはいくつもの配線を接続する必要があり、CPUをセットするときもピンが折れてしまわないようにするなど細心の注意を払う必要があります。

パソコンの自作、分解に慣れていない人はメーカーや修理業者に交換を依頼した方がよいでしょう。

古いマザーボードを処分する場合は以下の記事を参考にしてください。

マザーボードの寿命を延ばすには

マザーボードの寿命を延ばすためには故障の原因の逆をすればよいということになります。

主に以下の環境でパソコンを使用すると良いでしょう。

- 人が快適な部屋はパソコンにとっても快適

- 清掃を心がける

- 落としたり、倒れたりしない場所

- 直射日光を当てない

- 水がかかりそうなところに置かない

人が快適な部屋はパソコンにとっても快適

極端な温度変化や高湿度の部屋は人間にとってもパソコンにとっても快適な環境とは言い難いものがあります。

温度変化が激しければ結露することもあり、内部の腐食に繋がっていきます。

特に夏場にエアコンを使わずに、人だけが扇風機に当たっていたりする場合は室温が上がり、パソコンの温度上昇に直結します。

いくらこまめに埃を掃除して高性能なファンをつけても、熱い空気ではパソコンを十分に冷却することができません。

夏場にパソコンを使用する場合はエアコンの使用も検討しましょう。

清掃を心がける

パソコンは内部のファンを回転させることで外から空気を吸い込み、風を当ててCPUなどの部品を冷やします。

また内部の空気を排気口から外に出すことでパソコン本体内部の熱を外に逃がします。

したがって、吸入口や排気口が埃で塞がれると効率が落ち、十分な冷却が困難となりますので、定期的に掃除機やエアダスターで埃を吹き飛ばしましょう。

またキッチンと同じ部屋でパソコンを使うワンルームや1LDKのような間取りでは調理時に発生する油が空気中を舞って、パソコンの内部やファンにも付着します。

油はべたつきでさらに埃をくっつけてしまうので、どんどん空気の通りが悪くなります。

油が付着してしまった場合はウェットティッシュなどで拭き取ると綺麗になります。

よく料理をする人は油にも注意しましょう。

落としたり、倒れたりしない場所に設置する

パソコンのケーブルに引っかかったり、地震で揺れたりしてデスク上からパソコンを落としてしまうと致命的なダメージを与えてしまうことにもなりかねません。

万が一倒れてもいいようになるべくデスクの端を避けて設置したり、あるいは足下に置いてもよいでしょう。

ノートパソコンの場合はある程度持ち運びを前提にしていますが、高いところから落とされたりということは想定されていませんので、可能な限りやさしく扱いましょう。

直射日光を当てない

直射日光もパソコンの温度上昇に多大な影響を与えます。

日の差す部屋は気持ちがいいものですが、パソコンに直接当たらないようにしましょう。

せっかくエアコンで部屋を涼しくしていても日光でチリチリと照らされればとても内部の冷却は間に合いません。

またパソコンのケースは黒が多いので余計に熱くなります。

ケーズ自身の劣化を防ぐためにも直射日光の当たらないところに設置しましょう。

水がかかりそうなところに置かない

防水仕様になっているパソコンはほとんどないので、水分がかかることは絶対に避けなければなりません。

花瓶や水槽の近くにパソコンを置くのは避けた方がよいでしょう。

倒れる心配はなくても地震で揺れて水が溢れることはよくあります。

また足下に置いた際の注意点としてコーヒーなどをこぼしてしまったときに直接かからない位置に置きましょう。

まとめ:マザーボードが故障しているかは一つ一つ原因をチェック

以上、パソコンの中枢ともいえるマザーボードが故障したときの症状と調べ方を解説してきました。

パソコンはマザーボード以外の原因でもトラブルを起こすことがありますが、一つ一つチェックしていけば原因は自ずと絞られてきます。

特にマザーボードの故障の確定要素となり得るコンデンサーの故障は一目でわかるので、パソコンケースを簡単に開けられる場合は一番にチェックしてもよいでしょう。

どんなマザーボードでも寿命はありますが、ちょっとしたメンテナンスと注意で寿命を倍以上に延ばすことも可能です。

パソコンの調子が悪いときは是非この記事を参考にして、マザーボードが故障していないかチェックしてみてください。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

iPadを処分するときや売却するときは個人情報削除のために初期化が必要です。

また、iPadの調子が悪いときにも初期化が有効な場合もあります。

しかし、初期化したくてもパスワードを忘れてできない場合もあるでしょう。

この記事では

- iPadを初期化する方法

- iPadを初期化する前に必要なこと

- パスコードを忘れたときの初期化方法

について解説していきます。

iPadを初期化するのはどんなとき?

iPadの初期化にかかる時間は5分程度と簡単です。次のような場合には、iPadの初期化を行いましょう。

- 誰かに譲るとき

- iPadを売却するとき

- iPadを買い替えるとき

- iPadを処分するとき

- iPadに不具合があるとき

iPadの初期化は、譲渡や売却など自分の手元から離れるときには必須です。

iPadの中には、個人情報がたくさん含まれており、iPadを初期化しないで売却したり、他人に譲渡すると、個人情報が漏洩するリスクがあります。

たとえば、iPadにApplePayの情報を入れているとき、そのまま売却してしまうと他人にクレジットカード情報を盗まれる可能性も否定できません。

iPadを処分する場合は、初期化を必ず行いましょう。

またiPadが頻繁にフリーズする、重いなど不調な場合も初期化によって症状が改善する可能性もあります。

iPadを初期化する前の準備

iPadを初期化する前の事前準備は以下のものがあります。

- バックアップを取る

- iPadを探すをオフにする

- アクティベーションロックを解除

- サインアウトする

バックアップを取る

iPadを初期化すると、iPadにあるデータはすべて消去されます。

必要なデータや新しいiPadに移行したいデータは事前にバックアップを取りましょう。

iPadのバックアップを取る方法はパソコンを使う方法とiPadのみで行う方法があります。

それぞれの方法を紹介します。

【iCloudでバックアップを取る方法】

- 「設定」アプリから「ユーザ名」をタップ

- 「iCloudのバックアップ」をオンにする

- 手動でバックアップを作成する場合は「今すぐバックアップ」をタップ

iCloudのバックアップをオンにしておけば、iPadが電源とWi-Fiに接続して、ロックされている時に毎日iPadのバックアップが自動で作成されます。

すぐにバックアップを取りたい場合は「今すぐバックアップ」をタップしましょう。

【Windowsパソコンでバックアップを取る方法】

- WindowsパソコンでiTunesを立ち上げる

- USBケーブルでWindowsパソコンとiPadをつなぐ

- iTunesの中のiPadのアイコンをクリック

- 「概要」をクリック

- 「今すぐバックアップ」をクリック

バックアップの方法は以上です。バックアップが完了するまで時間がかかるため、しばらく待ちましょう。

【Macでバックアップを取る方法】

- MacでiTunesを立ち上げる

- USBケーブルでMacとiPadを繋ぐ

- MacのFinder*のサイドバーでiPadを選択

- Finderウインドウで「一般」をクリック

- 「iPad内のすべてのデータをこのMacにバックアップ」を選択

- 「今すぐバックアップ」をクリック

*FinderでiPadのバックアップを取るには、macOS10.15以降が必要です。それ以前のバージョンではiTunesを使用してiPadのバックアップを取りましょう。

【バックアップデータを暗号化する方法】

バックアップを取るときは、データの暗号化がおすすめです。

- 「ローカルのバックアップを暗号化」を選択

- パスワードを入力

- 「パスワードを設定」をクリック

バックアップを暗号化する場合、ほぼすべてのデータをバックアップ可能。復元すると、ほぼ元通りの状態で復元されます。設定したパスワードを忘れないようにしましょう。

暗号化しない場合は、すぐにバックアップが取れるため一見便利ですが、Wi-Fiの設定やアプリの履歴などのバックアップが取れないなど、バックアップできる範囲が少なくなります。

暗号化されたバックアップは、データに鍵のアイコンが表示されます。

参考:iPadユーザガイド iPadのバックアップを作成する

iPadを探すをオフにする

iPadを探すをオフにしなければ、iPadにアクティベーションロックがかかり、解除するにはAppleIDとパスワードが必要になります。iPadを探すをオフにするには、AppleIDとパスワードが必要です。

【iPadを探すをオフにする方法】

- 「設定」の一番上の項目の「ユーザ名」をタップ

- 「iCloud」をタップ

- 「iPadを探す」をオフにする

- AppleIDのパスワードを入力

- 「オフにする」をタップ

参考:iPhone、iPad、iPod touch で「探す」を無効にする

アクティベーションロック解除する

アクティベーションロックとは盗難や紛失をしたときに第三者に情報が漏洩しないようにロックをかける機能です。

「iPhoneを探す」をオンにした状態でiPadを初期化するとアクティベーションロックがかかり、AppleIDとパスワードがなければ解除できません。

「iPadを探す」をオフの状態にすれば、アクティベーションロックはかからないため解除不要です。

サインアウトする

iPadを初期化する前には、iPadからAppleIDをサインアウトします。

iOS13以降のサインアウトの手順は次の通りです。

- 「設定」アプリから「ユーザ名」をタップ

- 一番下の「サインアウト」をタップ

- AppleIDのパスワードを入力

- 右上の「オフにする」をタップ

- 右上の「サインアウト」を押す

- 本当によろしいですかと表示されたら「サインアウト」を押す

以上でサインアウトは完了です。

ユーザ名に自分の名前が表示されず、「iPadにサインイン」と表示されていたらサインアウトは問題なく完了しています。

初期化して同じiPadを再び使う場合は、5.のサインアウトを押す前にコピーを残す項目にチェックを入れましょう。

参考:iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV、Mac で iCloud からサインアウトする

iPadを初期化する方法

iPadを初期化する方法を解説します。

iPadの設定アプリで初期化する方法

- 「設定」アプリから「一般」をタップ

- 「転送または「デバイス」をリセット」をタップ

- 「すべてのコンテンツを設定」を消去をタップ

- パスコードとAppleIDを入力

- デバイスが消去されるまで待つ

デバイスが消去されるまでの時間は、約5分程度です。

参考:iPhone、iPad、iPod touch を初期化する (消去する) 方法

パソコンを使って初期化する方法

MacやWindowsパソコンを使い、iPad上のすべての設定やデータを削除できます。

iPadの設定を開けない場合などはパソコンを使って初期化しましょう。

まずは次のことを確認します。

- パソコン内のiTunesが最新になっている

- iTunesの自動同期がオフになっている

- iPadのパスコード

パソコン内のiTunesが最新バージョンではない場合は初期化に失敗することがあります。

iTunesの自動同期がオンの場合、「自動同期」によってデータ消去や重複が起こるのでオフにしましょう。

パソコンにiPadを接続するとパスコードが必要になるので、事前に確認しておきましょう。

次にUSBケーブルを使いiPadとコンピュータを接続します。

iPadに「このコンピュータを信頼しますか?」と表示されたら「信頼」をタップします。

パソコンに「このコンピュータがこの iPhone/iPad 上の情報にアクセスするのを許可しますか?」と表示されたら「続ける」をクリックしましょう。

次の手順は、MacとWindowsでは異なります。それぞれ確認していきましょう。

【Macの場合】

- MacのFinderのサイドバーでiPadを選択

- ウインドウ上部の「一般」をクリック

- 「iPadを復元」をクリック

- 「復元」をクリック

【Windowsの場合】

- iTunesウインドウの左上の「iPad」をクリック

- 「概要」をクリック

- 「iPadを復元」をクリック

iPadの初期化で消えるもの

iPadを初期化すると、工場出荷時の状態に戻されます。

AppleIDやパスコード、FACEIDなどの設定もすべて消去され、未設定の状態になります。

ただしiOSのバージョンは、工場出荷時のバージョンには戻らず、最新のバージョンのままになります。

消したくないデータは事前にバックアップを取りましょう。

「リセット」と「すべてのコンテンツと設定を消去」の違いは?

iPadの「設定」アプリのリセットには、「リセット」と「すべてのコンテンツと設定を消去」の2つの項目があります。

2つの違いを表にまとめると、次のようになります。

| iPadの設定に関する項目 | AppleID 写真 アプリ メールアカウント ファイル などiPad内のデータ全般 | |

|---|---|---|

| リセット | 消える | 消えない |

| すべてのコンテンツと設定を消去 | 消える | 消える |

リセットは、iPadの設定をすべて工場出荷状態に戻すことで、リセットしても写真やファイル、AppleIDなどの個人情報は消えません。

すべてのコンテンツと設定を消去は、iPadに保存されたすべてのデータを消去し、工場出荷状態に戻します。

「リセット」と「すべてのコンテンツと設定を消去」の選び方

iPadの初期化は、どちらを選ぶべきか迷うこともあります。

下記を参考に、どちらかの方法でiPadを初期化しましょう。

| 初期化方法 | 状況 |

|---|---|

| リセット | ・iPadの設定が原因で不具合が起こっているとき ・iPadが重いとき |

| すべてのコンテンツと設定を消去 | ・リセットしても不具合が直らないとき ・iPadを処分するとき |

リセットがおすすめの場合

「リセット」はWi-Fi設定や位置情報の設定、画面の明るさ、パスコード、アラーム設定などのユーザーが「設定」した項目が初期化されます。

iPadがフリーズするなどの不具合がある場合、リセットすると改善する場合があります。

写真やアプリなどのデータは残るので、データ消去せずに動きを改善したい場合におすすめの方法です。

ただしプロファイルが消えた場合は連絡先が消えてしまうことがありますので、念のためにバックアップを取りましょう。

すべてのコンテンツと設定を消去がおすすめの場合

リセットでは問題が解決しない場合に、「すべてのコンテンツと設定を消去」で初期化すると、改善する場合があります。

フリーズやクラッシュなどのiPadの不具合があるときに有効です。

iPadを処分する際にも、「すべてのコンテンツと設定を消去」を使い、完全にiPadのデータを消去しましょう。

ただし、データがすべて消去され工場出荷状態になるため、必要であれば事前にデータのバックアップを取る必要があります。

iPadのパスワードを忘れた場合の対処法

iPadには3種類のパスワードがあります。

| パスワードの種類 | 概要 |

|---|---|

| パスコード | デバイスのロックを解除する4~6桁の数字のパスワード |

| AppleIDとパスワード | アプリの取得などAppleのサービスを利用するためのIDとパスワード |

| スクリーンタイム・パスコード | 機能を制限するためのパスワード |

この中で最も忘れるとやっかいなのは【パスコード】です。

AppleIDはAppleのサイトから登録時のメールアドレスなどを使うことで知ることができますが、端末のロックに使うパスコードは設定した本人以外はわかりません。

どうしてもパスコードが思い出せない場合は強制的に初期化し、パスコードを削除することになります。

iCloudの「iPadを探す」でiPadを初期化

iPhoneや別のiPadなどの他のiOSデバイスを持っている場合は、iCloudの「iPhoneを探す」機能(iOS 13以降は「探す」App)アプリを使い、遠隔操作でiPadのデータを消去できます。

パソコンがある場合は、iCloudのサイトにアクセスすると初期化できます。

ただし、パスコードが分からなくなったiPadの「iPadを探す」機能がオンになっていることが条件です。

「iPhoneを探す」でiPadを初期化する場合の手順は以下のとおりです。

【iPhoneやiPadの場合】

- iPhoneや別のiPadで「探す」アプリを開く

- 「デバイスを探す」リストで、消去したいiPadをタップ

- 「このデバイスを消去」をタップ

- 「iPadを消去しますか?」と出たら「続ける」をタップ

- 連絡先とメッセージの入力画面が開きますが無視して「次へ」

- 「メッセージを入力」に進むと出てくる「消去」をタップ

- Apple IDとパスワードを入力してから「消去」をもう一度タップ

【パソコンの場合】

- PCなど初期化操作をする端末で「iPadを探す」へアクセス

- AppleIDとパスワードを入力しiCloudへサインイン

- 「デバイスを探す」をクリックし初期化するiPadを選択

- 情報を確認し「このデバイスを消去」を選択

- 「iPadを消去しますか」と表示されたら「続ける」をクリック

- 連絡先とメッセージの入力画面が開きますが無視して「次へ」

- AppleIDのパスワードをもう一度入力

- 「消去」をクリック

以上でiPadのデータが消去されます。

パソコンを使ってiTunesで初期化

iPadがiTunesに同期している場合は、パソコンのiTunesを使いiPadを初期化し、パスコードを消去します。

いつもiTunesを利用している場合は、データ消去せずパスコードのみを消去可能。パソコンを使った初期化方法は、「iPadの初期化方法」の項目で解説した方法と同様です。

ただし、あらかじめiPadに以下を設定していることが必要です。

- 「FACE IDとパスワード」または「Touch IDとパスコード」中の「ロック中にアクセスを許可」項目の「USBアクセサリ」をオン

- 「iPadを探す」がオフ

「USBアクセサリ」オンの設定がされていない場合、iTunesとの接続時にパスコードの入力を求められます。

「iPadを探す」がオフになっている場合は、パソコンでは初期化できませんので、リカバリーモードなど別の方法を試しましょう。

リカバリーモードで強制初期化

パスコードがわからない場合は、iPadのリカバリーモードを使い強制的に初期化します。

パソコンでiPadが認識されない、リカバリーモードですなどと表示される場合は、リカバリーモードを使う必要があります。

画面がフリーズした場合などに使う初期化の方法ですが、パスコードもリセットされるため、パスコードを忘れた場合にも有効な方法です。

ただし、iTunesをインストールしたパソコンが必要です。

【ホームボタンがあるiPadの場合】

- iPadのトップボタンを長押し

- 電源をオフにする

- ホームボタンを押したままパソコンに接続

- iPadがリカバリーモードになるまでそのまま待つ

【Face ID搭載のiPadの場合】

- iPadサイドボタンと片方の音量ボタンを長押し

- 電源をオフにする

- トップボタンを押したままパソコンに接続

- iPadがリカバリーモードになるまでそのまま待つ

リカバリーモードが表示されたら、下記の手順で初期化します。

- iPadをPCに接続し、iTunesを開く

- iTunesに認識されたiPadを選択

- 「アップデートまたは復元を必要とされているiPad~」とウインドウが表示される

- 「復元」をクリック

- 「工場出荷時の設定に戻してもよろしいですか?」と表示されたら「復元とアップデート」ボタンを選択

- iPadの初期化が始まる

- iPadの画面に「ようこそ」と表示される

以上で初期化が完了します。

iPadが初期化できない場合の強制初期化

今回紹介した方法でもiPadが初期化できない場合はDFUモードを使って強制的に初期化する必要があります。

このDFUモードを使うにはパソコンが必須となるので、ない場合は誰かに借りるなどの対処が必要です。

DFUモードとは

DFUとはDevice Firmware Updateの略でiPadがどうしても初期化できないなどのトラブルの際に使う最後の手段です。

具体的にはiPadのソフトウェアやファームウェアを強制的に再インストールすることができるモードのことで、リカバリーモードでもダメなときはこの機能を使う必要が出てきます。

DFUモードの注意点

DFUモードには下記の注意点があります。

- Appleのサポートが受けられなくなる

- データは完全に初期化

- iPad故障のリスクがある

Appleのサポートが受けられなくなる

DFUモードは奥の手、裏技的な存在でApple公認の方法ではないため、使用したことが発覚するとAppleのサポートを受けることができなくなります。

データは完全に初期化

DFUモードを使うとファームウェアの再インストールがなされるため、iPad内のデータは全て失われます。

iPad故障のリスクがある

DFUモードを使うと最悪の場合、iPadが使用不能になるリスクがあります。

あらゆる方法を試してもiPadが初期化できないということは何かしらの不具合が起きている可能性があるので、元に戻る保証はありません。

どうしてもダメな場合の最後の手段として使うことをおすすめします。

DFUモードでの初期化方法

- iPadとパソコンをケーブルで繋ぐ

- パソコンでiTunesを起動する

- iPadのホームボタンとスリープボタンを10秒以上長押し

- 画面が暗くなったらホームボタンを押したままスリープボタンを放す

- 「iPadを工場出荷時の設定に戻してもよろしいですか?」または「iTunesはリカバリモードのiPadを見つけました。iTunesでご利用になる前に、このiPadを復元する必要があります。」のメッセージがパソコンに表示される

- 復元とアップデートをクリックする

繰り返しになりますが、DFUモードはAppleのサポートを受けられなくなり、最悪使えなくなるリスクもある行為です。

しっかりと理解した上で実行するようにしましょう。

iPad初期化後の復元方法

iPadの初期化したあとに、データをiPadに復元する方法を紹介します。あらかじめバックアップを取ったデータを新しいiPadへ移行しましょう。

【新しいiPadでバックアップから復元する方法】

- バックアップを復元するiPadの電源をオン

- バックアップを復元するための初期設定(言語や地域の設定)

- 「手動で設定」をタップ

- 「iCloudバックアップから復元」をタップ

- 画面の表示通りに進む

- AppleIDを入力

【パソコンを使いバックアップから復元する方法】

- USBケーブルで新しいiPadに接続する

- 次のいずれかを選択

- MacのFinderのサイドバーの場合、iPadを選択し「信頼」をクリック

- Windowsや(macOS10.15以前の)Macの場合、iTunesのデバイスアイコンをクリックし新しいiPadを選択

- ようこその画面で「このデバイスからの復元」をクリック

- リストからバックアップしたいデータを選択

- 「続ける」をクリック

バックアップを暗号化している場合は復元する前にパスワードを入力します。

iPadを買い替えた場合や初期化後のiPadにデータを復元すると、以前と同じようにiPadを使用できるようになります。

参考:iPadユーザガイド すべてのコンテンツをバックアップからiPadに復元する

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

「Windows10が入ってるパソコンを初期化したいけど、手順がわからない」

「初期化する前に気を付けることってあるの?」

パソコンの初期化はそうそう行うものではないため、どういうシーンでやるべきなのか、どういう手順で初期化を実行すべきなのかという点について疑問を持っている方も多いと思います。

この記事では、Windowsパソコンにおける初期化に関して躓きがちな部分について詳しく解説していきます。

【この記事でわかること】

- Windows10における初期化の種類

- パソコンを初期化するメリットとデメリット

- Windows10を初期化する前の注意点

- Windows10の初期化方法

Windowsパソコンの初期化とは?

パソコンの初期化とは、OSを含むパソコン内のすべてのファイルを消去し、「工場出荷時の状態」にすることです。

「リカバリー」や「再セットアップ」などとも呼ばれます。

なおWindows10の場合は、2つの方法があります。

初期化方法①:個人用ファイルを保持する

こちらは本格的な初期化ではなく、簡易的な方法でのリカバリーを目指す方法となります。

「個人用ファイルを保持する」を選択した場合、インストールされているドライバやアプリなどのシステムファイルは削除されるものの、個人用ファイルは残ります。

個人用ファイルとは、自分で作成した動画やテキスト、Powerpointの資料やExcelデータといったファイルです。

また、ユーザーアカウント情報やライブラリ設定についても保持されます。

バックアップを取らずに済むという利点があるので、一時的な不具合を解消したいような場合は、まずこちらの初期化方法を試すのがよいでしょう。

初期化方法②:すべて削除する

一般的な初期化とは、こちらの方法のことを指します。

「個人用ファイルを保持する」での初期化で問題が解決しなかった場合や、すべてのデータを削除したい場合は、「すべて削除する」を選択してください。

こちらは文字通り、システムファイルだけでなく、自分が作成したファイルも含めてパソコン内のすべてのデータが削除されます。

「下取りに出す」・「他人へ譲渡する」といった場合はすべてのデータを消しておくべきなので、こちらの方法を選択してください。

なおパソコンの動作を軽くしたい場合でも、一度すべてのデータをクリーンアップした方がよいのでこちらの方法がおすすめです。

初期化しても完全にデータが消えるわけではない

余談ではありますが、パソコンの初期化を行っても実際にデータが削除されるわけではありません。

通常の方法では閲覧できないような処理が為されるだけであり、パソコン内には一応データとして残っています。

一般の人が初期化されたデータを復元するのは困難ですが、特殊なツールを使うことでデータ復旧が可能となってしまうこともあるので、絶対に見られたくないデータがある場合は、専用のデータ消去用ソフトを使用した方がよいでしょう。

そうすることで、復元することが限りなく不可能な状態になります。

なお、100%確実にデータを復元できないようにするには、HDDやSSDを物理的に破壊するしかありません。

パソコンの初期化が必要となる場面

パソコンの初期化が必要となるのは、主に以下のような場面です。

不具合が発生している時

- 正常に起動しない

- 動作が異常に重い

こういった不具合が発生した際に、どんな対処法を施しても症状が改善しない場合は、一度パソコンを初期化してみるという方法で解決することがあります。

起動の問題や動作異常は、ソフトウェアの不具合によって発生することが多いためです。

パソコンが立ち上がらない!起動しない原因と黒い画面になった時の対処法>>

初期化によってシステムファイルやデータをすべて削除してしまうことで、不具合の元となっているファイルが消え、OSの再インストール後には正常な状態に戻る可能性があります。

しかし、少々の不具合で安易に実行してしまうのは避けた方がよいです。

初期化前のバックアップ作業は非常に面倒ですし、バックアップ漏れによって重要なデータを失う可能性もありますので、他に手段がないという場合にのみ行うようにしてください。

中古ショップへ売りに出す前

使わなくなったパソコンを中古ショップに下取りに出す前には、必ず初期化しておくようにしましょう。

「こちらは客なのだから、データを悪用するようなことはないだろう」という考え方は危険です。

また、故意でなかったとしても人為的な不手際で情報が漏洩してしまうこともあります。

他人へ譲る前

パソコンには、個人的な情報がたくさん詰まっています。

そこには、たとえどんなに親しい人であろうと知られたくない情報もあるはずです。

従って、パソコンを友人や知人にあげたり売ったりする前にも、初期化してすべてのデータを消しておくべきでしょう。

パソコンを初期化するメリット

パソコンの初期化には、以下のようなメリットが存在します。

大切なデータを他人に見られなくなる

初期化によってデータを全削除してもパソコン内から完全に消去されるわけではありませんが、よほど専門的な知識を持っている人でもない限り閲覧することができなくなります。

知られたくない情報やパスワードなどの重要なデータを他人に見られなくなることで、大事な情報の流出が防げるというのは大きなメリットでしょう。

不具合を解消できることがある

何らかのファイルが原因でシステムトラブルを起こしている場合、初期化することで不具合を解消できることがあります。

必ず直るわけではありませんが、HDDやマザーボードの破損といったハードウェアの問題でなければ回復することが多いです。

ウイルスを駆除できる

自然界のウイルス同様、コンピュータ・ウイルスも単独では存在できず、何かのファイルに感染することで活動することができます。

従って、ファイルをすべて削除してしまうことで、ウイルスもパソコン内から一掃することが可能となります。

パソコンの動作が早くなる

日々パソコンを使い続けていると、段々と不要なデータが蓄積していき、一つ一つの処理に負荷がかかるようになってきます。

デフラグやキャッシュの削除によって多少は改善しますが、完全ではありません。

しかし、初期化を行うと工場出荷時の状態となるため、パソコン購入時のような処理速度を取り戻すことができます。

パソコンを初期化するデメリット

パソコンの初期化は、メリットばかりではありません。

以下のようなデメリットがあることも覚えておきましょう。

バックアップが面倒

Windows10の場合、個人で作成したファイルを残すこともできますが、初期化といえば普通は「すべてのデータが削除されること」が前提です。

よって、実行前には必ずデータをすべてバックアップしておかなければなりません。

ファイル数が多い場合はバックアップがかなり面倒な上、もしコピーのし忘れなどがあれば大事なデータを失ってしまうことになります。

時間がかかる

初期化は非常に重い作業のため、数時間程度かかることは当たり前で、環境やスペックによっては半日以上かかってしまうことも珍しくありません。

初期化中は一切パソコンを使用することができないため、仕事や趣味で頻繁にパソコンを使う人にとっては、大変なストレスになるでしょう。

手間がかかる

下取りや他人への譲渡のために初期化したのならよいですが、今後も自分で使うことを考えている場合は、これまで使っていたソフトの再インストールやカスタマイズを最初からやり直さなければなりません。

またソフトの再インストールについては、ダウンロードするタイプならば問題ありませんが、ディスクからインストールするタイプですと購入時の状態であるため、インストール後にいちいちアップデートしていかなければならないという手間も加わります。

パソコンを初期化する前の注意点

パソコンの初期化前には、必ず以下についての確認を行ってください。

本当に初期化が必要なのか確かめる

パソコンの初期化には、前述のようなデメリットもあるため、あくまで最終手段として用いるべきです。

従って、まずは他に方法がないか模索してみてください。

代表的な方法としては以下の通りです。

- 何度か再起動を試みる

- 周辺機器に問題がないか確認するため、一度すべて取り外してから起動してみる

- Windows Updateを行う

- HDDに異常がないか確認する

特にHDD搭載のパソコンの場合は、HDDに物理的な不具合がないかを確かめることが重要です。

わかりやすい症状の代表格が「異音」です。

HDDから変な音が聞こえるようならば物理的な異常が発生している可能性が高く、この場合はパソコンを初期化しても症状が改善することはないので注意が必要です。

バックアップを取る

初期化しか方法がないと判断した場合は、必ずデータのバックアップを取ってください。

すべてのデータが消えてしまうため、一度初期化を行ってしまうと自力でデータを取り出すことができなくなってしまいます。

専門業者に依頼すればデータを復旧できることもありますが、確実ではありません。

また、データのコピーだけでなく、各種設定の内容やパスワードに関してもしっかりメモしておきましょう。

ACアダプタに繋いだままにしておく

バッテリー内臓タイプのパソコンの場合、ACアダプタに繋いでいなくてもしばらくは使用できますが、初期化を行う際は必ずACアダプタに繋いだ状態にしておいてください。

初期化には多量の電力と時間を必要とするため、バッテリーの電力だけでは不足する可能性が高いです。

処理中に電源が落ちると、予期しない不具合を誘発する原因になってしまいます。

可能な限り周辺機器を取り外す

パソコンには、マウスやキーボード、外付けHDD、プリンター、スピーカー、USBメモリなど、多数の周辺機器が接続されていることも多いです。

しかし、こういった周辺機器をすべて接続した状態で初期化を行うと、デバイスドライバー関連のトラブルが発生してしまう可能性があります。

マウスとキーボード以外はすべて取り外しておくようにしましょう。

セキュリティソフトをアンインストールする

マイクロソフト公式である「Windows Defender」以外のセキュリティソフトが入っていると、初期化がうまく進まないことがあります。

一度アンインストールし、初期化完了後に再度インストールするようにしてください。

Windows10で初期化する方法

ここでは、現在のWindowsパソコンの中で最も一般的である「Windows10」の初期化方法について解説します。

参考:Windows の回復オプション | Microsoft

「個人用ファイルを保持する」の場合

簡素な初期化方法である「個人用ファイルを保持する」の手順は以下の通りです。

- 画面左下にあるWindowsボタンをクリックし、歯車アイコン(設定)をクリック

- 一番下にある「更新とセキュリティ」をクリック

- 左メニューの「回復」をクリック

- 「このPCを初期状態に戻す」の項目にある「開始する」をクリック

- 「オプションを選択してください」のメッセージの下にある「個人用ファイルを保持する」をクリック

- 「Windowsを再インストールする方法選択します」のメッセージが表示されるので、特に事情がなければ「ローカル再インストール」をクリック

- しばらく「準備しています」のメッセージが表示された後、「お使いのアプリは削除されます」というメッセージの下に、削除されるアプリ一覧が表示されるので、「次へ」をクリック

- 「このPCを初期状態に戻す準備ができました」というメッセージが表示されるので、「初期状態に戻す」をクリック

- 完了するまで待つ

「すべて削除する」の場合

一般的な初期化方法である「すべて削除する」の手順は以下の通りです。

なお、「4.」までは個人ファイルを保持する場合と同様の手順となります。

- 画面左下にあるWindowsボタンをクリックし、歯車アイコン(設定)をクリック

- 一番下にある「更新とセキュリティ」をクリック

- 左メニューの「回復」をクリック

- 「このPCを初期状態に戻す」の項目にある「開始する」をクリック

- 「オプションを選択してください」のメッセージの下にある「すべて削除する」をクリック

- 「Windowsを再インストールする方法選択します」のメッセージが表示されるので、特に事情がなければ「ローカル再インストール」をクリック

- しばらく「準備しています」のメッセージが表示された後、「お使いのアプリは削除されます」というメッセージの下に、削除されるアプリ一覧が表示されるので、「次へ」をクリック

- 「このPCを初期状態に戻す準備ができました」というメッセージが表示されるので、「初期状態に戻す」をクリック

- 完了するまで待つ

なお、パソコンの高速化のためにドライブクリーニングも行う際は、「7.」で表示される画面で「設定を変更」をクリックし、ドライブのクリーニングを有効にしてください。

パソコンが起動しない場合の初期化方法

上記の解説は、起動自体には問題がない場合の方法ですが、パソコンが正常に起動しない状態で初期化を行いたい場合もあるでしょう。

パソコンが起動しないパターンはいくつもありますが、最終的に「回復」画面が表示されることが多いです。

その際は、以下の手順で作業を行ってください。

- 回復画面で「詳しい修復オプションを表示する」をクリック

- 「トラブルシューティング」をクリック

- 「このPCを初期状態に戻す」をクリック

- 「個人用ファイルを保持する」と「すべて削除する」が表示されるので、どちらかを選ぶ

- 「Windowsを再インストールする方法選択します」のメッセージが表示されるので、特に事情がなければ「ローカル再インストール」をクリック

- しばらく「準備しています」のメッセージが表示された後、「お使いのアプリは削除されます」というメッセージの下に、削除されるアプリ一覧が表示されるので、「次へ」をクリック

- 「このPCを初期状態に戻す準備ができました」というメッセージが表示されるので、「初期状態に戻す」をクリック

- 完了するまで待つ

まとめ:本当に初期化が必要なのかの確認が重要

以上、Windows10が搭載されたパソコンの初期化方法について解説しました。

システム的な不良であれば、初期化によって回復することも多いので、是非試してみてください。

ただし、時間も手間もかかるので、以下についての確認をしっかり行ってからにすべきです。

- 何度か再起動を試みる

- 周辺機器に問題がないか確認するため、一度すべて取り外してから起動してみる

- Windows Updateを行う

- HDDに異常がないか確認する

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

PS4を売りたい!故障したから処分したい!

PS4を売ったり処分したりする前に、絶対にしたいのがPS4の初期化です。

PS4本体には、アカウント情報や支払情報など個人情報のオンパレード。初期化せず、売ったり処分したりすると、個人情報が流出するリスクがあります。

しかし、PS4の初期化の方法が分からないと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、PS4の初期化についてくわしく解説します。

クイックとフルの違いや、バックアップしたデータを復元する方法も解説しますので、ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

- クイックとフルの違い

- PS4のフル初期化の方法

- バックアップしたデータの復元方法

- コントローラーがない場合は外部機器を接続

クイックとフルの違いとは?

PS4には、アカウント情報や支払い情報など、多くの個人情報が入っています。PS4を売る、処分する前には、完全にデータを初期化することが必要です。

PS4を初期化する場合は次のどちらかを選択する必要があります。

- クイック

- フル

それぞれの違いを解説します。

クイック

データを簡易的に削除しPS4を初期化します。クイックの場合、データにアクセスできなくなりますが、HDDには情報が残ったままになっています。

通常の方法では復元不可能ですが、有料ソフトを使う、復旧業者に依頼するなどの特殊な方法で復元できる可能性があります。

短時間で終了しますが、データが復元される可能性があるため、売る、処分す場合には選ばないようにしましょう。

フル

本体のデータを完全に削除し、PS4を初期化することです。売却する場合は、フルを選択しましょう。

フルフォーマットするとHDDに意味のないデータを上書きして空きスペースとして扱うため、万が一復元されても意味のない情報しか見つかりません。パソコンやスマホでも使用される安全なデータの初期化方法で、クイックとフルの時間の違いは、この上書き処理にかかる時間があるためです。

本体のデータは完全に消去されるため、復元される可能性はほぼありません。PS4を売る、処分する場合は、フルを選択しましょう。

PS4を初期化する注意点

初期化するには次のような注意点もあります。

- データを元に戻せない

- 初期化中に電源を切らない

- 時間がかかる

- 初期化前にはデータのバックアップを取る

それぞれ解説します。

データを元に戻せない

PS4を初期化すると、データはすべて削除されます。これまで保存していたデータは元に戻せません。

初期化する前には、本当に削除しても良いデータかを確認しましょう。別のPS4やPS5へデータ移行する場合やデータを保存したい場合は、事前にバックアップを取りましょう。

初期化中に電源を切らない

初期化中にPS4の電源を切る、コンセントを抜くと故障の原因となります。また、急に電源を切ると、初期化に失敗する、データを破損する恐れもあります。

セーブデータを破損すると、次回セーブデータをロードしてゲームができなくなります。絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたりしないようにしましょう。

時間がかかる

PS4を初期化するには、次の通り時間がかかります。

| PS4モデル | フル | クイック |

|---|---|---|

| 500GB | 約2時間 | 数分 |

| 1TB | 約3時間 | 数分 |

クイック初期化は、簡易的な方法のため数分で終わります。

しかし、フル初期化は無意味なデータの上書きの工程があるため、約2~3時間必要です。PS4を売りに行く、処分する前日までには済ませておきましょう。

初期化の前にはデータのバックアップを取る

PS4を初期化するとデータを元に戻すことはできません。

大切なデータは、事前に必ずバックアップを取りましょう。バックアップを取れば、PS4本体に保存されているセーブデータやスクリーンショットなどを復元できます。

ただし、PS4をもう使う予定がない場合やデータが一切必要ない場合は不要です。

データのバックアップを取るために必要なものは、USBメモリなどの外部メモリだけです。バックアップを取りたいデータ容量を確認し、必要な容量のUSBメモリを用意しましょう。

セーブデータやスクリーンショットが少ない場合はUSBメモリ、大量のスクリーンショットや動画、アプリケーションデータなど、大量の場合は外付けHDDがおすすめです。

バックアップの取り方

- 「ホーム」>「設定」>「システム」

- 「バックアップ/復元」>「PS4をバックアップする」

- 「次へ」ボタンを押す

- PS4をバックアップする

2の工程で空き容量が不足している場合は、「USBストレージ機器の空き容量が不足しています。」と表示されます。

空き容量が足りない場合は、不要なデータのチェックを外しましょう。不要なゲームのセーブデータなどのチェックを外すのも1つです。バックアップできるようになると「次へ」のボタンが表示されます。

バックアップデータの名前は、保存した順番と日付で自動的に設定されます。説明部分には任意でコメントを入力できるため、わかりやすいコメントをいれておくのもおすすめです。

PlayStation Plusに加入している場合は、セーブデータのみオンラインストレージにバックアップできます。

トロフィー情報は、バックアップデータに含まれません。バックアップを取りたい場合は、OPTIONボタンを押し「PlayStation Networkと同期する」を選ぶとサーバーに保存できます。

PlayStation Networkに一度もサインインしたことがない場合は、同じPS4だけにしかデータを復元できません。他のPS4に復元する場合は、事前にPlayStation Networkにサインインしましょう。

PS4のバックアップは、時間がかかる場合があります。データ容量が少ない場合は数分程度ですが、容量によっては数時間かかる場合もあります。

PS4をフル初期化する方法

PS4を初期化する方法は、2種類あります。

順番に解説します。

設定から初期化

PS4に不具合もなく通常の状態で動作できる場合は、設定から初期化を行います。

- ホーム画面から設定を開く

- 「設定」から「初期化」を選択

- 「PS4を初期化する」を選択

- 「フル」を選択

- 「本当によろしいですか」のメッセージが表示され「はい」を選択すると初期化開始

クイックとフルを選択できますが、PS4を売る、処分する場合は「フル」を選択しましょう。フルフォーマットを行うと、購入当時の状態となります。数時間かかる場合もあるため、時間に余裕を持って行いましょう。

セーフモードから初期化

セーフモードとは、PS4に不具合がある場合に使用する起動モードです。真っ黒で特殊な画面をしており、データベースの再構築や初期化などのメンテナンスができます。

ネットワークの接続環境がない、PlayStation Networkにサインインできない場合や不具合で起動できない場合は、セーフモードで起動して初期化しましょう。

- PS4の電源を完全にオフにする

- 電源ボタンを押すと「ピッ」という電子音が鳴る

- そのままボタンを押し続けると7~10秒後に再び「ピッ」と電子音が鳴る

- 「セーフモード」で起動

- DUALSHOCKコントローラーをUSBで接続

- 「6.PS4を初期化する」を選択

セーフモード起動時には、コントローラーをUSBで接続する必要があります。セーフモードで実行できるのは「フルフォーマット」のみです。

初期化で削除されること

- スクリーンショット・ビデオクリップ

- セーブデータ

- アカウントのログイン情報

- ゲストアカウント

- PS4の設定

削除されるデータは、内蔵HDDに保存されているものです。CoDやAPEXなどのオンラインゲームは、ゲーム側のサーバーにセーブデータが保存されているため削除されません。

初期化で削除されないこと

- SENアカウント(CoDやAPEXのデータは消えない)

- トロフィー情報(SENアカウントと連携している場合)

- PlayStation Plusのオンラインストレージにバックアップしたデータ

- PlayStation Storeで購入したコンテンツ

初期化しても、以上のようなオンライン上のデータは削除されません。

PlayStation Storeで購入したコンテンツは、購入したアカウントで再度サインアップを行うと利用可能です。事前にサインインIDとパスワードを控えましょう。

トロフィーの情報を保存したい場合は、SENアカウントを作成しトロフィー情報をPlayStation Networkのサーバーと連携します。SENアカウントと連携していない場合は、トロフィー情報が削除されます。

「設定を初期値に戻す」と「フル初期化」の違いは?

設定を初期値に戻すとは、PS4に設定している項目を初期値に戻すことです。

PS4の「設定」で設定できる項目とは、ボタン配置やサウンド、省電力モード、ネットワーク接続、アクセシビリティなど。これらの設定をすべてリセットできます。

初期化との違いは、データが削除されないことです。セーブデータや購入したゲーム、スクリーンショットやビデオクリップなども削除されません。「設定を初期値に戻す」では、変更した設定のみ初期化します。

初期化したあとには、設定を元に戻すことはできません。システムウェアを以前のバージョンに戻すこともできません。

「設定を初期値に戻す」は、PS4を売る、処分する予定がなく、不具合がある場合に実行しましょう。設定を初期値に戻すと不具合が改善する可能性もあります。PS4を手放す場合は、「フル初期化」を実行しましょう。

初期化後の復元方法

バックアップを取っていた場合は、データの復元が可能です。ここでは、バックアップデータからの復元方法を解説します。

復元するPS4のシステムソフトウェアは、バックアップしたPS4と同じか、より新しいバージョンの必要があります。

バックアップデータから復元する方法は次の通りです。

- SENアカウントを復元する

- バックアップから復元する

- PlayStation Plusからゲームデータをダウンロード

順番に解説します。

SENアカウントを復元する

新しいPS4を起動し、SENアカウントでサインインするとデータの引き継ぎが可能です。SENアカウントに保存されたデータは、PlayStation Network上に保存されているため、新しいPS4でサインインすると簡単に復元可能です。

バックアップから復元する

本体に保存されたデータは、バックアップデータをダウンロードすれば復元できます。復元すると、復元するPS4はリセットされ保存された設定やデータはすべて削除されます。大切なデータを削除しないようにしましょう。

- 「設定」から「システム」を選択

- 「バックアップ/復元」を選択

- バックアップデータが入った外部ストレージ機器をPS4のUSB端子に差し込む

- 「PS4を復元する」を選択

- 復元するバックアップデータを選択

- 本体の再起動と初期化が行われるメッセージが表示されるので「はい」を選択

PlayStation Plusからゲームデータをダウンロード

PlayStation Plusに加入し、「自動アップロード機能」がオンになっている場合は、自動でセーブデータが保存されています。バックアップを取らないで初期化した場合でも、ゲームのセーブデータは復元できます。

PS4のコントローラーがない場合の初期化方法

コントローラーが破損した、コントローラーをなくした場合、初期化できなくて困ることもあります。

PS4は、コントローラーがない場合は外付けキーボードやマウス、スマートフォンでも操作可能です。

ただし、コントローラーがない場合のPS4の初期化について、SONYサポートに問い合わせたところ、次の回答がありました。

「コントローラーがなければ初期化できかねます。コントローラー以外の他のデバイスは動作保証を行っておりませんのでご注意ください。」

つまり、PS4の初期化にはコントローラーが必要とのこと。キーボードやマウス、スマホでもPS4の操作可能ですが、動作保証されていないため自己責任で行いましょう。

外付けキーボードやマウスを接続

PS4にキーボードやマウスを接続するには、USB、Bluetoothでつなぐ方法があります。

USBで接続するならUSBポートに接続して使用します。USBポートが足りない場合は、コンバーターを中継して接続しましょう。

Bluetoothで接続する場合は、Bluetooth対応のキーボードやマウスを用意して、ペアリングを行うと接続できます。設定>周辺機器>Bluetooth機器の順番でペアリングを行いましょう。

キーボードの割り当て

| ボタン | 割り当て |

|---|---|

| 〇ボタン | Enterキー |

| △ボタン | 割り当てなし |

| □ボタン | 割り当てなし |

| ☓ボタン | Escキー |

| 方向キー | 矢印キー |

| コントローラー(DUALSHOCK 4)のSHAREボタン | print screenキー |

| コントローラー(DUALSHOCK 4)のPSボタン | pause breakキー |

キーボードでは上記の通り操作可能です。キーボードやマウスを操作し、初期化しましょう。

スマートフォンでPS4を操作

PS4は、公式コンパニオンアプリ「PlayStation App」を利用することで、スマートフォンからリモート操作できます。PS4とスマートフォンが同じWiFi上にあることが条件です。

- Google Play、App Storeから「PS Remote Play」をダウンロード

- 設定から「リモートプレイ接続設定」を選択

- 「リモートプレイを有効にする」をオンにする

- 「設定」>「アカウント管理」>「いつも使うPS4として登録する」>「登録する」を選択

以上で、スマートフォンで操作する準備は完了です。

次にスマートフォンをPS4に接続します。

- PS4を電源オンまたはスタンバイモードにする

- モバイル機器で「PS Remote Play」を起動

- 「PSNにサインイン」を選択

- PS4と同じアカウントでサインイン

- 「PS4」を選ぶ。

- 「PS4を準備する」で設定したPS4を検索して接続

以上でスマートフォンで操作できるようになります。スマートフォンの操作によって初期化しましょう。

PS4を売る前にやるべきこと

PS4を売る、処分する前にやるべきことをまとめます。PS4を手放す際には、最後にもう一度チェックしましょう。

- 機器認証の解除

- 定額サービスの解約

- データのバックアップ

- アカウントの登録情報削除

- ディスクの確認

それぞれ、くわしく解説します。

機器認証の解除

PlayStation Storeで購入したコンテンツは、利用できるPlayStationの台数に制限があります。制限された台数を超えると、他のPlayStationでコンテンツが利用できなくなるため、PS4を手放す前には、機器認証の解除を行いましょう。

「フルフォーマット」で初期化した場合は、原則この手順は不要です。しかし、アカウント情報が残る不安がある場合は念のため解除しておくと安心です。

PS4で機器認証を解除する方法

- 「設定」>「アカウント管理」>「いつも使うPS4として登録する」>「登録解除する」

- 「設定」>「アカウント管理」>「サインアウト」

定額サービスの解約

定額サービスは、SENアカウントに紐づけされているため、PS4を初期化しても解約扱いにはなりません。解約手続きを行わないと、PS4が手元にない場合でも月額料金が発生します。PS4を処分する場合は、解約手続きを行いましょう。

定額サービスの解除方法

- 「設定」>「アカウント管理」>「アカウント情報」>「PlayStationの定額サービス」を選択

- 加入している定額サービスの一覧が表示される

- 「自動更新を無効にする」に変更

以上で、翌月以降の利用を解約できます。新しいPS4に買い換える場合、解約は必要ありません。

データのバックアップ

PS4のデータを残したい場合は、データのバックアップを取ります。

すべてのデータをバックアップするには、USBを使用してバックアップを取りましょう。PlayStationPlusに加入している場合は、セーブデータのみオンラインストレージにバックアップできます。

アカウントの登録情報の削除

今後PlayStation Networkを使用しない場合は、アカウントを削除します。今後もサービスを利用する場合は削除の必要はありません。

ディスクの確認

意外と見落としがちなのが、ディスクの抜き忘れです。買取店などに売る場合は、店頭で確認してもらえる場合もありますが、完全に処分する場合は、ディスクの抜き忘れは自己責任です。PS4を処分する前には、ゲームのディスクや映画のディスクなどが本体に入っていないかを確認しましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

「最近、パソコンの挙動がおかしい。もしかしてCPUが故障したのかな?」

このように、パソコンの動作異常を確認した時にはCPUの故障を疑う方も多いと思います。

パソコンの頭脳であるCPU。

最も重要なパーツということもあり、耐用年数は10年から20年と非常に長く、故障することは滅多にありません。

しかし、パソコンの使用方法によっては寿命を縮めてしまい、数年で壊れてしまう可能性もあります。

そこでこの記事では、CPUが故障する原因や症状、CPUを長持ちさせるためのコツについて解説していきます。

【この記事でわかること】

- CPUが故障する原因

- CPUが故障した場合の主な症状

- CPUを長持ちさせるためのコツ

- CPUが故障した時の対処法

CPUが故障する原因

CPUは、主に以下のようなことが原因で故障してしまいます。

- 物理的な衝撃による破損

- 熱暴走

- オーバークロック

- 初期不良

具体的にどういうことなのか、それぞれ解説していきます。

物理的な衝撃による破損

パソコンを落下させてしまうことによる衝撃で、CPUが物理的に破損してしまう可能性があります。

デスクトップパソコンの場合は、落下させてしまうようなシチュエーションはそうそうないでしょうが、ノートパソコンの場合は注意が必要です。

また、あまり知識がないのにパソコンを分解してしまい、CPUを物理的に傷つけてしまうということもあります。

パソコンに詳しくない場合は、迂闊に分解しない方がよいでしょう。

熱暴走

パソコンを含む電化製品が動作する時には、必ず熱を発します。

この時の熱が異常なまでに高くなり製品の許容範囲を超えてしまうと、各パーツが正常な動作をしなくなってしまいます。

最悪の場合、パーツが溶けてしまうこともあります。

これが熱暴走です。

そしてCPUは、パソコンのパーツの中で最も熱を持ちやすい部分です。

CPUは、人間でいうところの脳にあたり、最も電力を消費するためです。

従ってCPUは、冷却ファンという装置によって常に冷やされるようになっています。

しかし、冷却ファンにホコリが大量に付着していると正常に動作しなくなり、CPUをしっかりと冷やすことができなってしまうことで故障に繋がります。

最近のCPUは、温度が高くなると自動的に処理速度を落としてそれ以上熱を発しないようにしたり、高温になりすぎた場合は動作を停止したりするようになっているため、熱暴走による故障はあまり発生しなくなってきています。

とはいえ、熱によってCPUがダメージを受けることは確かですので、ファンの動きが怪しかったり、パソコン本体が異常に熱くなってしまったりといった場合は要注意です。

オーバークロックによる負荷

オーバークロックとは、CPUの性能を高め、パソコンの処理能力をアップさせることです。

オーバークロックすることにより、パソコンの処理速度が上がり快適な動作を実現できます。

しかし、今までの性能以上の動きをするために消費電力や電圧が上がるため、それだけCPUに負荷がかかりやすくなり、故障しやすくなってしまうというデメリットがあります。

負荷がかかるのはCPUだけでなく、メモリやマザーボードといった重要パーツも同様ですので、パソコン全体に負荷がかかってしまうといった方が正しいでしょう。

初期不良

どんな電化製品にもあることですが、パソコンの場合も初期不良によってCPUがまともに動かないということがあります。

購入したばかりなのにパソコンの動作がおかしい場合は、CPUの初期不良の可能性が高いです。

こればかりは避けようがないので、もしそういったパソコンに当たってしまった場合は、すぐにメーカーに連絡してください。

多くは、CPU交換等の対応を無料で行ってくれます。

CPUが故障した時の主な症状

CPUが故障した際や何らかの異常が発生している場合は、パソコン操作時に様々な症状が現れます。 以下のような症状が現れ始めたら、CPUの故障を疑ってください。

- パソコンの電源が入らない

- フリーズする

- 再起動を繰り返す

- いきなり電源が落ちる

- ビープ音の発生

パソコンの電源が入らない

パソコンには、「最小構成」というものがあります。

パソコンを動かすために最低限必要な4つのパーツのことです。

- CPU

- メモリ

- マザーボード

- 電源ユニット

この4つのいずれか1つでも故障してしまうと、パソコンは立ち上がりません。

「電源が入らない = CPUの故障」とはなりませんが、可能性の1つではあります。

パソコンの電源がつかない原因は?ランプはつくなど症状別の対処法を紹介>>

フリーズする

パソコンのフリーズは、様々な原因で発生する代表的な不具合ですが、CPUの故障によっても引き起こされます。

重い作業をしている時にパソコンがフリーズしてしまうことはありますが、大した作業をしていないのにフリーズするようならば、CPUの故障が疑われます。

ただし、HDDやSSDの破損、グラフィックボードの故障といった原因によってもフリーズは発生しますので、 必ずしもCPUの故障とは限りません。

パソコンが頻繁にフリーズする原因と対処法!強制終了の方法も解説>>

再起動を繰り返す

パソコンが延々と再起動を繰り返す場合も、CPUの故障が疑われる症状の1つです。

特に、フリーズ発生後に再起動が繰り返されるようならば、CPU故障の可能性が高まってしまいます。

パソコンの再起動が終わらない!ぐるぐるしたまま動かない原因と対処法>>

いきなり電源が落ちる

電源ユニットの故障によっても起こる症状ですが、熱暴走によってCPUが停止することで電源が急に落ちてしまうこともあります。

この場合は故障ではなく、これ以上の熱暴走を避けるためにCPUが強制的に電源を落としたという可能性が高いです。

ですが、通常はこういった症状が現れることはありません。

冷却ファンが正常に動いていれば、熱暴走を起こすほどCPUの温度が高くなることがないからです。

故障ではなく、故障を避けるために強制的に電源が落ちたとはいえ、強制シャットダウンはデータの消失やシステムトラブルの原因となります。

そんなリスクのある強制シャットダウンを選択するほどCPUに負荷がかっていたということになりますから、冷却ファンの異常やCPUの処理能力低下が疑われます。

ビープ音の発生

ビープ音とは、パソコン内部で深刻なエラーが発生した時に鳴る音のことです。

パソコンのスピーカーからではなく、マザーボードに取り付けられたスピーカーから音が出るのが特徴です。

そして、ビープ音の回数によって「どの箇所にエラーが発生したのか」を知ることができます。

ビープ音が示唆する内容は、メーカーごとで異なります。

【HP製の「CompaqデスクトップPC」の場合】

| ビープ音 | 示唆内容 |

|---|---|

| 短いビープ音1回 | レガシー フロッピードライブまたはCD/DVDドライブが検出されない。 |

| 短いビープ音2回 | フロッピーディスクまたはコンパクトディスクが検出されない。 |

| 短いビープ音3回 | 書き換えを開始できない。 |

| 短いビープ音4回 | 書き換えに失敗 (チェックサムエラー、イメージ破損など)。 |

| 短いビープ音5回 | BIOSリカバリに成功。 |

| 短いビープ音2回と長いビープ音2回 | BIOSリカバリに成功。 |

| 短いビープ音1回と長いビープ音1回 | メモリの問題。 |

| 短いビープ音2回と長いビープ音1回 (5回繰り返す) | ビデオを初期化できない、またはビデオカードが必要でもインストールされていない。 |

| 短いビープ音3回と長いビープ音1回 | CPU構成エラー、またはCPUの種類に互換性がない。 |

HPのCompaqデスクトップPCの場合は、「短いビープ音3回と長いビープ音1回」でCPUに異常があるということになります。

【DELL製の「Inspironノートパソコン」の場合】

| ビープ音 | 示唆内容 |

|---|---|

| 1回 | マザーボード、カバーBIOS破損、またはROMエラー。 |

| 2回 | メモリ(RAM)が認識されない。 |

| 3回 | マザーボードのチップセットエラーや障害。 |

| 4回 | メモリ(RAM)の障害。 |

| 5回 | CMOSバッテリの障害。 |

| 6回 | ビデオカード/チップの障害。 |

| 7回 | CPUの障害。 |

DELLのInspironノートパソコンの場合は、「ビープ音7回」でCPUに異常があるということになります。

パソコンからビープ音が鳴り続ける時はどうする?ビープ音の種類と対処法を解説>>

CPUを長持ちさせるための方法

CPUは10年から20年程度と非常に長く使えるため、通常使用の範囲であればそうそう故障することはありません。

しかし、普段のパソコンの使い方が悪いと数年で壊れてしまうこともあります。

以下のような点に注意しながら、できるだけCPUが長持ちするよう心掛けてください。

パソコンを雑に扱わない

CPUの物理的破損の可能性が高いのは、落下による衝撃です。

デスクトップパソコンの場合、大きな地震でもない限り落下するということはほぼないでしょうからそこまで気にしなくても構いませんが、念には念を入れたい方はデスクトップの下にすべり止めシートを敷いておくとよいでしょう。

特に気を付けなければならないのは、ノートパソコンです。

持ち運ぶ機会が多いため、鞄の中にノートパソコンが入っていることを忘れて、つい無造作に鞄を扱ってしまうこともあるでしょう。

こうした衝撃からノートパソコンを守るために、鞄の中に衝撃を吸収するためのグッズを入れておくことをおすすめします。

また、思わず手が滑って落としてしまうこともあると思われますので、そのようなことがないようノートパソコンを持ち上げる時は細心の注意を払ってください。

定期的なパソコン内部の掃除