404 Not Found

突然パソコンの電源がつかなくなったという経験がある方も多いのではないでしょうか?

パソコンがつかない原因はバッテリーの故障やパソコン内部の汚れなど様々です。

パソコンの電源がつかないのを直すためには、しっかりと症状に応じた正しい対処法をする必要があります。

この記事では電源がつかないときの対処法・電源が入らない原因・電源がつかないパソコンの修理費用などを紹介します。

この記事でわかること

- パソコンの電源がつかない理由はバッテリーの故障・劣化、内部の汚れ等10個の原因が考えられる。

- 周辺機器を取り外す、ACアダプターを使う等の対応を取る。

- メーカーでのパソコン修理費用は5,000~10,000円かかる。

パソコンの電源がつかないときにまず確認すること

パソコンの電源がつかないときに、確認するべきなのは以下の3点です。

画面が電源オフになっていないか(本体はスリープまたは休止状態)

まず何かの拍子にパソコンの電源をオフにしていないかを確認してください。

スリープ状態や休止状態になっている可能性も考えられます。

スリープ状態や休止状態の解除方法はパソコンによって異なるので、説明書を確認し解除を試してみましょう。

デスクトップパソコンの場合、電源が電源ケーブルの接続されている背面にあることが多いのでケーブルの接続もされているか確認しておきましょう。

電源ケーブルが接続されているか

次に電源ケーブルがコンセントやパソコンに接続されているかを確認してください。

しっかりと刺さっていないことや抜けてしまっている可能性も考えられます。

ノートパソコンの場合はACアダプターが接続できていないと電源はつかないのでこちらも確認しておきましょう。

ケーブルの問題の場合はケーブルを新しいものに取り替えることで問題が解決します。

延長コードの節電用スイッチがONになっているか

延長コードの節電用スイッチがオフになっていると、電源が入りません。

タコ足配線の場合は電力供給の問題で電源が入らないことがあるので、別のコンセントに付け替えて起動するか確認しておきましょう。

パソコンの電源が入らない主な原因

パソコンの電源が入らない原因を、ここでは10個紹介します。

バッテリーの故障または劣化

パソコンは500〜2,000回充電をするとバッテリーの寿命が来るので、専門業者かメーカーに依頼してバッテリーを取り替えてもらいましょう。

パソコン購入後約2〜3年でバッテリーが劣化すると言われています。

電源コンセントが繋がっていない

そもそも電源がコンセントに繋がっていないと、パソコンの電源はつきません。

こちらも確認不足ということがあるので、しっかりと見ておきましょう。

内部に汚れが溜まっている

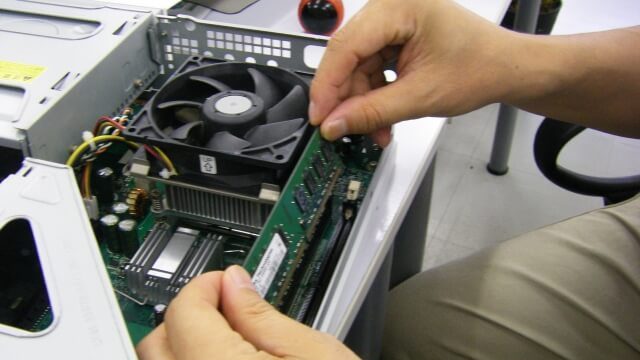

パソコンの内部は精密機械が詰まっていて、ホコリが溜まると電源がつかなくなります。

自作パソコンなら自分で対処できますが、メーカーのパソコンの場合は修理を依頼した方が賢明です。

自分でパソコンを解体して掃除をする際は、必ずバックアップを取り電源をオフにしてください。

掃除はエアダスターでホコリを吹き飛ばして、それでも残ったホコリはブラシで落とします。

帯電

パソコン内部に不要な電気が溜まることを、帯電といいます。

パソコンの長時間使用や電源ケーブルの接続しっぱなしは、コンデンサーの配線内やそれ以外の部分に電気が溜まる原因になるので気を付けてください。

パソコンが高温になっている

パソコンの温度は室温より7~8度高いです。

パソコン内部が40度以上にならないようにしましょう。

デスクトップパソコンでもノートパソコンでも、CPU(中央演算処理装置)の熱を逃がす通気口や冷却ファンをふさがないようにしてください。

パソコンが高温になるのを防ぐために、通気口や冷却ファンをこまめに掃除し、直射日光が当たる場所ではパソコンの使用を避けましょう。

パーツの故障または劣化

パソコンの電源ユニット・HDD(ハードディスクドライブ)・マザーボード・グラフィックボード・その他稼働部のある部品は故障によっても電源がつかなくなることがあります。

パーツが故障・劣化したときはメーカーに修理を出してください。

電力不足

電力不足が起こると、パソコンにかかる負荷が大きくなる・頻繁なエラーを発する・電源がつかなくなるなどの症状が起こります。

電力不足を感じたら、使用している電源ユニットの容量を確認してください。

容量はパソコンの左サイドカバーを外せば確認できます。

パソコンパーツの故障または不備

買ったばかりのパソコンが正常に起動しないときは、初期不良の可能性があります。

そういう場合はメーカーか正規代理店に問い合わせて、返品しましょう。

返品する際はパソコンを購入時の状態に戻し、物理破損がないことを確認します。

通電していない

パソコンが通電していないのであれば、電力供給がどこまで来ているかを確認し問題箇所を探しましょう。

問題箇所が見つかったら、パーツを交換して操作ができるか試してください。

パソコンの不具合

電源がつかないことの原因として他には、電子回路として機能していない・USBなどの周辺機器に問題があるなどが考えられます。

パソコンの電源がつかないときの症状別対処法

パソコンの電源がつかないときの症状別対処法を5つ紹介します。

電源がつかない場合

電源が入らない原因が電源ユニット・マザーボード・HDDの故障である場合、バッテリーが劣化している場合は新しい製品を購入するしかありません。

パソコンのバッテリー交換に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

ノートパソコンのバッテリーの交換時期は?交換方法や寿命を伸ばす方法も紹介>>

パソコン内部のホコリが原因である場合は、メーカーに依頼するか自分で掃除をするかの2択です。

ウイルスに感染しているときはパソコンを修理に出してください。

ほかにも電力供給・帯電・周囲の温度が原因である場合もあります。

電源ケーブルがきちんと接続されているか、パソコンの長時間使用により内部に電気が溜まっていないか、寒すぎる・暑すぎる環境でパソコンを使用していないかを確認しましょう。

電源ランプはつくけどうつらない

電源ランプがついた後の状態によって、それぞれその原因が異なります。

- 画面が真っ暗な場合:パソコン本体に余計な電気が溜まっている可能性があるため、放電する。

- メーカーロゴが表示されたままフリーズする場合:OSという基礎ソフトウェアに問題がある可能性がある。この場合はメーカーや専門業者に修理を依頼する。

- 黒い画面に白い英語のメッセージが表示される場合:「キーボードのF1キーを押す」など、画面のメッセージに従う。

- 画面に文字が表示され続ける場合:パソコンがエラー処理を行っている最中なので、何もせずそのまま待機する。

- ブルースクリーンが表示される場合:基本的にはメモリーやハードディスクに問題がある可能性がある。電源をオフにせず、画面に表示されたエラーコードをメモしてその指示に従う。

電源がついた後の症状を見て原因を洗い出してみてください。

電源は入るけどWindowsが起動しない場合

電源が入った後メーカーのロゴマークが表示されない場合、部品のトラブル発生が考えられるでしょう。

この部品トラブルを自分で解決するのは難しいので、専門業者に依頼をしてください。

電源ボタンを押すと機械音がする場合

パソコンから「ジジジ」という機械音がするときは、以下3つの原因が考えられます。

- ハードディスクのシーク音

- ハードディスクの不具合

- パソコン内部のコイル鳴き

シーク音は正常な動作でも聞こえる音ですが、ハードディスクの不具合が起きたときはまずデータのバックアップを取り修理に出しましょう。

コイル鳴きの場合は故障とも言い切れません。

それほど気にならない音量であれば、そのまま使っても問題はありません。

また「ピッピッピ」というビープ音であれば、不具合が発生している可能性があるので説明書などを見てどのようなエラーが起こっているのかを確認しましょう。

パソコンから異臭がする

パソコンのトラブルにおいて特に危険な症状(焦げ臭い匂いがする・発熱が異常である・パソコンから異音がする)の一つにあるのが異臭です。

ただちにパソコンの使用をやめ、電源を切りコンセントを抜いてください。

パソコンを分解し内蔵のディスクを取り外し基盤を見れば、異臭の原因を特定できるでしょう。

ノートパソコンの電源がつかないときの対処法

ノートパソコンの電源がつかないときの対処法を3つ紹介します。

接続中の周辺機器を取り外す

マウス、プリンター、USBメモリやHDDに問題があると電源がつかない場合があります。

一度すべての周辺機器を外して、電源が入るかを確認してください。

電源が入ったら一つずつ機器を接続してみて原因を探しましょう。

ACアダプターを使う

ACアダプターはサイズが大きく重いので、ケーブル端部の損傷がよく目立ちます。

昔のアダプターよりは現在の製品は断線しにくくなりましたが、電源がつかないのはACアダプターの損傷に起因する場合があります。

その場合、代わりのACアダプターを挿入して電源が入るかを確認してみましょう。

電源ケーブルだけでパソコンを起動する

パソコンのバッテリーに問題がある場合、バッテリーを取り外して電源ケーブルだけでパソコンを起動してみましょう。

正常に起動できれば、バッテリーを交換するか電源ケーブルで起動するかのどちらかを選択してください。

また富士通のデスクトップパソコンは、電源プラグをコンセントに接続するとパソコンの電源が入る仕組みになっています。

参考:電源プラグをコンセントに接続すると自動的にパソコン本体の電源が入ります。

パソコンの電源がどうしてもつかないときの最終手段

前述の3つの方法を試してもパソコンの電源がつかないときは、以下2つの方法を実践してみてください。

専門業者またはメーカーに修理依頼

自分で色々な方法を試しても電源がつかない場合は、専門業者かメーカーに修理依頼を出してください。

NEC・富士通・レノボ・東芝・acerは症状別に修理費用を出しています。

パソコン修理の診断・見積もりはメーカーの場合約5,000〜10,000円、専門業者の場合は0〜約15,000円かかります。

さらに電源が入らない場合の修理は3万円前後、電源は入るがOSが起動しない場合は2万円前後、画面が故障していた場合は3万円以上を想定してください。

これらの費用はいずれも補償がない場合の金額で、専門業者・メーカーへの送料はだいたい本人が負担することになります。

参考:ホーム > FMVサポート > お問い合わせ窓口 > 修理受付 > 故障や修理に関する受付窓口 > 概算修理料金表 – 富士通

参考:修理サービス – 引取り修理サービス料金 – Lenovo Support JP

参考:dynabook.com > サポート > 修理サービス > dynabook あんしんサポート(修理) > dynabook修理概算料金

参考:サポートトップ>修理料金の目安(パソコン・タブレット) – acer

新しいパソコンに買い替え

電源がつきそうになく、購入して2〜3年経過しているならパソコンを買い替えても良いかもしれません。

パソコンの費用は安くはありませんが、購入してしまえば2〜3年買い替える必要がないので思い切って購入してみましょう。

パソコンの買い替えについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンの買い替え時はいつ?おすすめの購入時期や買い替え前にやること>>

修理にだすしかないパソコンの状態

自分で修理する方法がなく、プロに修理を依頼するべき2つの状態は以下の通りです。

パソコン本体のウイルス感染

パソコン本体がウイルスに感染してしまうと、パソコンやアプリの動作が重くフリーズしたり強制終了したりしてしまいます。

またパソコンが勝手に再起動をすることがあります。

さらに記憶のない広告ページやメッセージが画面に表示される、ブラウザを開くとき最初に表示するホームページが変更されるといったことがあれば要注意。

パソコンがウイルスに感染しないためにも、McAfeeやNorton、i-フィルターなどのセキュリティソフトを常に最新の状態にアップデートしておきましょう。

パソコン本体の故障

パソコン本体が故障してしまった場合は、専門業者に修理を依頼しましょう。

出張修理やデータをバックアップしたまま修理してくれる会社があるので、よく調べてから依頼してみてください。

まとめ:パソコンの電源がつかないなら症状確認をして適切に対処しよう

パソコンの電源が入らないといっても、バッテリーが劣化している・内部にホコリが溜まっている・帯電している・パソコンが高温になっているなど、様々な原因が考えられます。

まずはご自身で電源がつかない原因を探し、それぞれの対処法を試してみてください。

パーツ交換は自分でやるより専門業者やメーカーに依頼するのが賢明な判断と言えます。

どれを試しても電源がつかなければ、新しいパソコンの購入を検討してみましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

いつも通り使っていたパソコンが急に重くなり困った経験はありませんか。

パソコンが重くなる主な原因は4つ。

中でもパソコンのメンテナンスは、パソコンが重くならないようにするためにも大切です。

パソコンが急に重くなった場合は、メンテナンス不足を疑い、ホコリの清掃や放電、クリーンアップやデフラグなどを実施すると改善する場合があります。

この記事では、パソコンが重くなった場合にできる対処法を紹介します。定期的にできるメンテナンスの方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- パソコンが重くなったらパソコンの清掃やアプリケーションの無効化、デフラグなどを試す

- すぐにできる対処法はブラウザのタブを閉じる、再起動など

- 定期的なアプリのチェックやクリーンアップ、デフラグでパソコンを快適に

パソコンが重くなる6つの原因

パソコンが重いと感じる原因は、次のようなものがあります。

パソコンのメンテナンス不足

パソコンは定期的なメンテナンスが必要です。パソコンにホコリがたまると熱暴走を起こし不具合が起こる原因に。また、不要なデータやアプリを放置していると、パソコンはデータでいっぱいになり重くなります。

自分でできるパソコンのメンテナンスには次のようなものがあります。

- ホコリの清掃

- パソコンの放電

- 常駐アプリケーションの無効化

- 不要なアプリケーションの削除

- 不要なデータのクリーンアップ

- ディスクの最適化(デフラグ)の実行

定期的なパソコンの清掃で、パソコンを快適に使用できます。

パソコンをメンテナンスする前には、念のためパソコンのバックアップを取りましょう。

メモリ容量不足

パソコンのメモリ容量とは、パソコン内部になる記憶領域のことです。パソコンを購入する際にメモリ4GB、8GB、16GBなどの数字を目にしたこともあるのではないでしょうか。

メモリ容量が多いほどハイスペックのパソコンになります。

メモリはパソコンで作業する際の作業台のようなものです。本棚(ストレージ)から本(データ)を取り出し作業台に並べて作業します。作業台は大きい方がたくさんの本を並べられるため、作業がはかどります。

作業台(メモリ)が小さいと、少しの本(データ)で作業台がいっぱいになり、何度も本棚から本を持ってくる必要があるため効率よく作業できなくなります。

必要なメモリの目安は次の通りです。

| 作業内容 | 必要なメモリの目安 |

|---|---|

| インターネットの閲覧、メールの送受信など | 4GB |

| ExcelやWordなどの日常利用 | 8GB |

| 複数のアプリを一度に開くことが多い | 16GB |

| リソースを多く必要とする作業(動画編集や画像編集など) | 32GB |

メモリ不足の場合は、パソコンの動作が遅くなるだけでなくパソコンがフリーズする原因にもなります。

使わないアプリを起動しない、常駐アプリケーションを減らすなどで、メモリ容量に余裕が生まれ、パソコンの動作が快適になります。

メモリ容量に関しては下記の記事を参考にしてください。

パソコンのメモリ容量の確認方法は?空ける方法やおすすめ容量も解説

パソコンのスペック不足

パソコンの作業内容に対して、スペック不足の場合はパソコンが重くなります。パソコンが重いと感じるのは、読み込みの処理速度が遅いためです。

パソコンのOSやソフトはどんどん便利になり、扱うデータは大容量になっています。便利になる反面、パソコンにかかる負荷が大きくなり、パソコンの処理速度が追いつかなくなります。

Intel社のCPUなら「corei5」以上で動画編集などの作業も可能です。

パソコンのスペックは下記の記事を参考にしてください。

パソコンのスペックとは?調べ方や必要スペックの目安について解説

経年劣化や故障・不具合

パソコンの平均寿命は5年程度と言われており、購入から数年が経つと不具合が起こる可能性が高くなります。

さまざまな対処法を試しても重いパソコンが改善しない場合は、経年劣化による故障、不具合が考えられます。

パソコンの初期化などでも改善しない場合は処分を検討しましょう。パソコン処分にはパソコン廃棄.comのような無料パソコン処分サービスの利用がおすすめです。

パソコンの寿命についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンの平均寿命を解説!寿命がきたときの症状と長持ちのコツ>>

ウイルス感染

今まで快適に使えていたパソコンが急に重くなった場合は、ウイルス感染が考えられます。

知らないメールのリンクをクリックしたり、ネットからファイルをダウンロードしたりしてからパソコンが重くなった場合は、ウイルス感染している可能性があります。

送信元のわからないメールや、よくわからないファイルはダウンロードしないようにしましょう。

すでにウイルス感染している場合は、最新版のセキュリティーソフトを使用し、ネットワークからの切断、セキュリティーソフトの指示通りにウイルス駆除をしなければなりません。

ネット回線

ネット回線が悪いとインターネットの動作が遅くなります。

無線LANだと回線状況が安定しなかったり、ダウンロードをしていると遅くなったりします。

通信速度を改善するには有線LANへの切り替え、インターネット接続機器の再起動が効果的です。

【パソコンが重い】すぐにできる5つの方法

パソコンが重いと感じたらすぐに試せる方法を知っておくと、作業中に急に重くなっても焦りません。

ここでは、まず簡単にできる対処方法を5つ紹介します。

ブラウザのタブを閉じる

作業中に急にパソコンが重くなった場合、ブラウザのタブを閉じることで改善する場合があります。

ブラウザのタブを開きすぎていると、メモリ容量を圧迫しパソコンの動きが重くなります。タブを2〜3個程度開くならあまり問題はありませんが、10個程度開いているなら不要なタブは閉じましょう。できればサイトの閲覧が終わるたびにサイトを閉じれば、パソコンへの負荷も軽くなります。

パソコンの再起動

パソコンが重いと感じたら、再起動するだけで問題が解決する場合もあります。パソコンが重くなる原因がわからない場合は、まず再起動を試してみましょう。

とくにスリープモードを毎回使っていて、シャットダウンの回数が少ない場合に効果的です。

パソコンをシャットダウンすると、パソコンの状態がそのまま保存されるため、次回起動したときにパソコンの不具合がそのまま引き継がれます。

再起動するとメモリがきれいにされ、起動中のプロセスも終了できます。不具合があるときは、シャットダウンではなく再起動しましょう。

バックグラウンドのアプリを終了

パソコンは、自分でも気づかないうちにバックグラウンドでアプリが作動していることがあります。複数のアプリが作動しているとメモリ容量を圧迫し、パソコンが重くなります。動いているアプリを確認し、必要がないものはタスクを終了しましょう。

アプリの動作状況がわからない場合は、「設定」から確認できます。

プライバシーを選択すると、バックグラウンドアプリの項目から、バックグラウンドアプリの一覧を確認できます。

バックグラウンドアプリの一覧から、不要なアプリを選択しオフにしましょう。

すべてのバックグラウンドアプリをオフにすると、必要な機能まで停止する可能性があります。不要なアプリだけをオフにしましょう。

バックグラウンドアプリを終了すると消費電力の節約効果もあります。

ホコリの掃除をする

パソコンが重いと感じたときにパソコンを触ると、本体が熱くなっていることがあります。ファンの音も大きくなるため、異変に気づきやすいかもしれません。

パソコン内部にホコリがたまると、パソコン内部にたまった熱の排熱処理がうまくいかず熱暴走を起こすことがあります。

熱暴走を起こすと、パソコンが重くなるだけでなく、フリーズの原因にもなります。

パソコン内部のホコリを掃除すると、ファンがうまく動作し排熱処理ができるようになります。デスクトップパソコンの場合は、カバーを外しパソコン内部のホコリも掃除しましょう。

パソコンは熱に弱い機械のため、室温も大切です。気温が高い室内や直射日光があたる窓際などにパソコンを置くのはやめましょう。

エアコンを適度に使い室温を調整し、必要に応じて換気しましょう。パソコンは周囲に密着させず間隔を空けて設置すると熱がこもりにくくなります。

ウイルスチェックをする

パソコンが重い原因はウイルス感染の可能性もあります。

海外の怪しいサイトをクリックしたり、怪しいメールの添付ファイルを開いたり、差出人などに心当たりのないメールをチェックしたりして、ウイルスに感染する可能性もあります。

気づかない間にインストールされることもあるため、作業中に急にパソコンが重くなった場合は注意が必要です。

Windows7以降のパソコンには、無料のセキュリティソフト「Windows Defender」が搭載されています。

ウイルススキャンの方法

- スタートメニューから「Windowsセキュリティ」を起動

- 「ウイルスと脅威の防止」をクリック

- 「クイックスキャン」をクリック

- スキャンが終わると「通知」される

スキャンにかかった時間やウイルスの有無、スキャンした日時やファイル数が通知されます。

クイックスキャンのほかにも次のスキャンも実行可能です。

- フルスキャン

- カスタムスキャン

- Windows Defender オフラインスキャン

これらは、スキャンのオプションから選択可能で、実行したいオプションを選択し「今すぐスキャン」をクリックすれば、より多くのウイルススキャンを実行できます。

ウイルスが見つかった場合は、ウイルス対策ソフトやアプリで駆除しましょう。

メモリの空き容量の確認方法

パソコンが重い大きな原因の1つがメモリ不足。

メモリの空き容量を把握することで、パソコンが重くなる前に対処できます。

メモリ容量は「タスクマネージャー」を利用して確認します。

メモリ空き容量の確認方法

- スタートメニューの「Windowsシステムツール」をクリック

- 「タスクマネージャー」をクリック

- 「パフォーマンス」タブをクリック

- 「メモリ」をクリック

- メモリの使用状況を確認

アプリを起動するほどメモリーの使用量が増え、使用量が100%に近づくとメモリー不足の状態になります。

100%になる前に不要なアプリやファイルの削除、メモリの増設などを行いましょう。

重いパソコンを軽くする12個の対処法

パソコンが重いと思ったらすぐにできる方法を試しても、軽くならない場合はここで紹介する方法を試しましょう。

スタートアッププログラムを無効化

パソコンの起動が遅い場合は、スタートアッププログラムの無効化が有効です。

パソコンの起動と同時に立ち上がるアプリのことをスタートアッププログラムといい、無効化することでパソコンの起動が早くなります。

例えば、Skypeなどは利用する人も多いため、パソコン購入時からスタートアッププログラムに設定されていることもあります。

スタートアッププログラムが不要な場合は無効化の設定をすれば、問題が解決します。

スタートアッププログラムは、「タスクマネージャー」で無効化できます。

スタートアッププログラムの無効化方法

- タスクバーの上で右クリックし「タスクマネージャー」を起動

- 「スタートアップ」タブをクリック

- スタートアップに設定されたソフト一覧が表示される

- 不要なソフトを選択し右クリック

- 無効化をクリック

これで起動と同時に勝手にソフトやアプリが立ち上がらなくなります。無効にしたソフトを再びスタートアップに設定したい場合は、無効にしたソフトを有効にすればもとに戻せます。

参考:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 018214

不要なアプリをアンインストール

不要なアプリがパソコンにたまっているとハードディスクの容量を圧迫し、パソコンが重くなる原因になります。

必要と思っていたアプリでも、時間の経過とともに不要になることもあります。長期間使用していないアプリはアンインストールしましょう。

パソコン内のアプリは「コントロールパネル」から確認できます。「コントロールパネル」でアプリを確認し、不要なアプリがあれば「プログラムのアンインストール」をクリックし削除しましょう。

不要なデータの削除

Windowsを使い続けていると、ログファイルやアプリの一時ファイルなどのデータが

たまり、パソコンのディスクの空き容量を圧迫します。

不要なデータを削除するには「ディスククリーンアップ」を実行すると、不要なデータを削除しディスクの空き容量を増やせます。

ディスククリーンアップの実行方法

- 「スタート」ボタンをクリック

- 「Windows管理ツール」を開く

- 「ディスククリーンアップ」をクリック

- 削除したいデータにチェックを入れる

- 「OK」をクリック

Windows10の場合は、新しく搭載された機能「ストレージセンサー」の活用もおすすめです。

ストレージセンサーは、一時ファイルやゴミ箱にあるファイルを定期的に自動で削除しディスクの空き容量を増やす機能。

設定しておけば自動で削除してくれるため、手間もかかりません。

参考:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 018335

ストレージセンサーの設定方法

- スタートメニューから「設定」をクリック

- 「システム」をクリック

- 「記憶域」をクリック

- 「ストレージセンサー」を「オン」にする

初期設定ではオフになっているため、必要であれば手動で設定しましょう。

「ストレージセンサー」では、設定を変更することですぐに不要なファイルの削除もできます。

「ストレージ センサーを構成するか、今すぐ実行する」をクリックし、「今すぐクリーンアップ」をクリックするとすぐに不要ファイルを削除しディスクの空き容量を増やせます。

パソコンのデータ消去方法についてはこちらの記事でも解説しています。

自動メンテナンスの時間を最適化

Windowsには自動メンテナンス機能があります。デフォルトでは、午前2時に設定されており、このときにソフトウエアの更新やセキュリティスキャンも実行されます。

しかし、自動メンテナンスの時間にパソコンの電源が入っていない場合や、スリープ状態の場合は、次回の起動時にメンテナンスが実行されます。メンテナンスが実行されることでパソコンが重くなってしまいます。

自動メンテナンスでパソコンが重い場合はメンテナンスを停止することもできます。

自動メンテナンスを停止する方法

- Windowsメニュー画面から「Windowsシステムツール」を選択

- 「コントロールパネル」を選択

- 「システムとセキュリティ」から「コンピューターの状態を確認」を選択

- 「メンテナンス」を選択

- メンテナンス実行中の場合は「自動メンテナンスの停止」を選択

自動メンテナンスの時間の設定も変更可能。手動で都合のいい時間に変更しましょう。

- 「メンテナンス」の画面から「メンテナンス設定の変更」を選択

- 「メンテナンス タスクの実行時刻(毎日)」の横の時刻を希望の時刻に変更

例えば12時など昼休みの時間にメンテナンスを設定しておくと、パソコンの電源が入っているので昼休み中にメンテナンスが終わり、仕事の妨げになりません。

Windows視覚エフェクトを無効にする

Windowsには多くのアニメーションやエフェクトがあります。アイコンに影が付く、ウインドウが小さくなるなど、パソコンの見た目が良くなりますがパソコンが重くなる原因になることもあります。

視覚エフェクトを無効にする方法

- エクスプローラーを開く

- サイドバーにある「PC」を右クリック

- 「プロパティ」を選択

- システムウィンドウが開くので「システムの詳細設定」を選択

- システムのプロパティでパフォーマンス項目の「設定」ボタンを選択

- 視覚効果タブを開き「パフォーマンスを優先する」にチェックを入れる

- 視覚効果のすべての項目のチェックが外れていることを確認し「OK」ボタンを押す

以上で全ての視覚効果が停止します。個別で視覚効果を停止したい場合は、「カスタム」にチェックを入れ停止したい視覚効果を選びチェックを外します。

好みの視覚効果を残したい場合は、個別で選択しパソコンの様子を確認しましょう。

電源のパフォーマンスプランを変更

WindowsOSでは、消費電力と性能のバランスをとるために「電源プラン」を選べます。

デフォルトの設定では、「バランス」に設定されており、「バランス」ではそこそこの性能を維持しつつ消費電力を少なく抑えられます。

パソコンの消費電力を抑えたい場合は、節電を優先してもいいのですが、パソコンが重い場合は電源プランのパフォーマンスを上げるために「高パフォーマンス」を選びましょう。

電源プランの変更

- 「コントロールパネル」から「電源オプション」を選択

- 「高パフォーマンス」を選択

「高パフォーマンス」が電源プランに表示されない場合は、電源プランの作成を選択すると電源プランの一覧が出てきます。

「高パフォーマンス」にチェックを入れ、「カスタムプラン名」を高パフォーマンスに名前を変更します。

メモリの交換・増設

パソコンが遅くなる原因にはメモリ不足があります。メモリ不足の場合はメモリを交換・増設すれば、問題が解決します。

メモリを増設すれば、作業台が広くなるため一度に多くの動作をなめらかにこなせるようになります。

メモリの空き容量をチェックし、100%に近い場合はメモリの増設を検討しましょう。

メモリ増設方法

- パソコン取扱説明書から増設可能なメモリの型番や容量を確認

- パソコンに搭載しているメモリ容量を確認

- 最適な増設用メモリを購入

- パソコン裏面を開け購入したメモリを取り付け、交換の場合はささっているメモリを抜き交換

- パソコンがメモリを認識することを確認(メモリ容量の確認から)

メモリの増設はパソコン作業に慣れていない場合は難しいかもしれません。メモリの設置方法を間違えるとパソコンが正常に起動しなくなる恐れもあります。

またノートパソコンの場合は、メモリの空きスロットルがない、裏面が開かないなど、メモリ増設ができないモデルもあります。

サーチインデックス機能を使わない

ワードやエクセルなど保存したファイルの場所がわからなくなったときに検索をかけることがあります。

検索をかけたファイルがわかりやすいように登録しているのが、サーチインデックス機能。便利な機能ではありますが、この機能が有効になっているとパソコンに負荷がかかりやすくなります。

ファイル数が多い、サーチインデックス機能が必要ない場合はオフにしましょう。

サーチインデックス機能をオフにする方法

- エクスプローラーを開く

- 「プロパティ」を選択

- 「このドライブ上のファイルに対し、プロパティだけでなくコンテンツにもインデックスを付ける」のチェックを外す

サーチインデックス機能をオフにすると、重いパソコンの動きが改善することがあります。

ハードディスクをSSDに変更

パソコンのハードディスクがHDDを使用している場合は、SDDに交換すると重いパソコンの動きが改善する場合もあります。

HDDとSSDのメリット・デメリットを簡単に比較すると次の通りです。

| HDD | SSD | |

|---|---|---|

| メリット | 保存できるデータ容量が大きい・SSDよりも安価 | 読み込み速度が速い・衝撃、熱に強い |

| デメリット | 衝撃に弱い・SSDよりも消費電力が大きい | 容量が少ない・HDDよりも高価 |

HDDよりもSSDの方が読み込み速度が高速のため、ハードディスクをSSDに交換するだけで重いパソコンがサクサクと高速に動作するようになります。

SSDへの変更方法

- パソコンがハードディスク交換可能かを調べる

- データのバックアップを取る

- バッテリーを取り外す

- HDDが内蔵されている部分のカバーを外す

- HDDを固定している金具を外す

- 新しいSSDに金具を取り付け元の位置に設置

- カバーとバッテリーを取り付ける

- OSをインストール

- バックアップデータの移行

SSDの交換はパソコンの分解が必要になります。不安な場合は、修理業者などに依頼しましょう。

Windows updateの実施

パソコンが重いのは、OSのバージョンが古いということもあります。

使用しているソフトやブラウザに対してOSのバージョンが古いと処理が遅くなり、パソコンが重いと感じます。

Windowsが最新の状態かを確認し、最新でない場合はWindows updateを実施しましょう。

「更新とセキュリティ」から更新できるプログラムの有無を確認すると、Windowsの状態がわかります。

- スタートから「設定」を選択

- 「更新とセキュリティ」を選択

- 「Windows update」を選択

- メッセージに従い操作

自動アップデートが設定されている場合は、作業中にアップデートがはじまるとパソコンが重くなります。

アップデート時間をパソコンを使っていない時間に変更することで作業中に急にパソコンが重くなることを避けられます。

起動が異常に遅い場合は高速スタートアップをオン

Windows8から採用されている「高速スタートアップ」という機能があります。起動が異常に遅い場合はオンにすることで起動が速くなります。

高速スタートアップの設定方法

- 設定から「コントロールパネル」を開く

- 「システムとセキュリティ」をクリック

- 「電源オプション」のサイドメニューから「電源ボタンの動作を選択する」をクリック

- 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリック、シャットダウン設定を編集禁止を解除

- 「シャットダウン設定」の「高速スタートアップを有効にする(推奨)」にチェック

高速スタートアップにはシャットダウンの時間が遅くなる、起動時にBIOSの設定画面を開けなくなるなどのデメリットもあります。

起動が異常に遅い場合を除いて、オフにしておくことをおすすめします。

パソコンを初期化してOSを再インストール

さまざまな対処法を試してもパソコンの動作が軽くならない場合は、パソコンを初期化しOSの再インストールを実施します。

パソコンの初期化とは、パソコン内に保存されているデータをすべて削除して工場出荷状態に戻すことです。

パソコンの動作が重い、不具合がある場合に、問題を改善する効果があるため最終手段として覚えておきましょう。

初期化には時間がかかるため、時間に余裕を持って行いましょう。事前にデータのバックアップをとり、電源コードをつないだまま作業してください。

Windows10初期化の方法

- スタートボタンから「設定」をクリック

- 「Windowsの設定」画面から「更新とセキュリティ」を選択

- サイドメニューの「回復」を選択

- 「このPCを初期状態に戻す」の「開始する」をクリック

- 「このPCをリセットする」画面で「個人用ファイルを保持する」か「すべて削除する」を選択

- 「すべて削除する」を選択し「設定の変更」をクリック

- 「データ消去」か「データドライブ」を選択し「確認」をクリック

- 「このPCをリセットする準備ができましたと表示されたら内容を確認して「リセット」をクリック

パソコンが重く不具合を改善したい場合は、「個人用ファイルを保持する」や「データ消去」を選択すると効果が薄くなります。

事前にパソコンのデータのバックアップを取っておくことを前提に、「すべて削除する」「データドライブ」を選択しパソコン内をきれいにしましょう。

【Windowsパソコンの初期化方法】手順や注意点をわかりやすく解説>>

パソコンを重くしないためにできる4つの対策

急にパソコンが重くなると作業効率が悪くなり、仕事に支障をきたします。パソコンが重くならないようにできる対策方法を4つ紹介します。

常に気を付けることで急にパソコンが重くなり、イライラすることを回避できます。

常駐アプリケーションの無効化

常駐アプリケーションはWindowsと同時に起動しタスクトレイに常駐して動作するアプリケーションです。

常に動作できるようにメモリ上に展開されているため、常駐アプリケーションが多いとCPUやメモリを圧迫しパソコンが重くなる原因になります。

常駐アプリケーションを無効化することでパソコンの動作が改善する場合もあります。定期的に常駐アプリケーションをチェックし不要なものは解除しましょう。

ただし、セキュリティソフトなど必要なアプリケーションは無効化しないようにしましょう。

常駐アプリケーションを無効化する方法

- タスクバーの検索欄に「msconfig」と入力

- 「System Configuration」または、「システム構成」をクリック

- 「スタートアップ」タブをクリック

- 「スタートアップ項目を管理するには、タスクマネージャーの [スタートアップ] を使用してください。」と表示されるので「タスクマネージャーを開く」をクリック

- タスクマネージャーが起動して、常駐アプリの一覧が表示

- 「名前」の一覧から、常駐を解除する項目をクリック

- 「無効にする」ボタンをクリック

- 「×」ボタンをクリックし、タスクマネージャーを終了

- 「System Configuration」または、「システム構成」の「サービス」タブをクリック

- 「Microsoft のサービスをすべて隠す」をクリックし、チェックを付ける

- 常駐アプリの一覧が表示され、「サービス」の項目から常駐を解除する項目のチェックボックスをクリックしチェックを外す

- 「OK」ボタンをクリック

- 「システム構成の変更を有効にするには、再起動が必要な場合があります。」と表示されるので「再起動」ボタンをクリック

※「Softex OmniPass Cachedrv Service」のチェックを外すとWindowsが起動しなくなります。

※「FJAutoSignIn」のチェックを外すと自動サインイン設定が使用できなくなり、Windowsにサインインする際パスワードの入力が必要になります。

その他常駐アプリの一覧には、Windowsのシステムが使用する項目や、使っているアプリの動作に必要な項目も含まれています。

必要なアプリケーションを解除するとパソコンが正常に動作しなくなることがあるため、確認して解除しましょう。

参考:富士通 FMV サポート [Windows 10] 常駐アプリを解除する方法を教えてください。

不要なアプリケーションを削除

不要なアプリケーションが増えると、ハードディスク容量を圧迫しパソコンが重くなります。定期的にチェックして不要になったアプリケーションは削除しましょう。

定期的にデフラグを実施

デフラグとは、デフラグメンテーション(defragmentation)のことでSSDやHDDなどのデータの断片化をなくすという意味です。

パソコンはSSDやHDDなどの媒体でデータの読み書きを行っています。データの読み書きをくり返すうちにデータが連続した領域に収まらなくなり、服数の領域に分断されてしまいます。

この状態を分断化(デフラグメンテーション)といい、分断化が起こるとデータを読み込むために複数領域の読み込みが必要となりパソコンの動作が重くなります。

分断したデータを連続して配置し整理し直すことで、ファイルの読み書きの速度が上がり症状が改善します。定期的にデフラグを実行することでハードディスク内が整理され、ハードディスクの空き容量も増やせます。

デフラグの実行方法

- スタートメニューから「すべてのプログラム」を選択

- 「アクセサリ」をクリック

- 「システムツール」をクリック

- 「ディスクデフラグツール」をクリック

- 「ディスクデフラグツール」の画面で「ディスクの分析」をクリックするとハードディスクの状況が自動で分析される

- 分析結果表示後「ディスクの最適化」をクリック

デフラグを行う前には、起動しているプログラムはすべて終了しましょう。デフラグ中はパソコンに負荷をかけないために、他の作業はしないでください。

頻繁にデフラグを行うとハードディスクに負荷がかかり寿命を縮めてしまいます。2ヶ月に1回程度の実施がおすすめです。

参考:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 018248

ディスククリーンアップを実施

パソコン内にはいつのまにか不要なファイルがたまってしまいます。この記事で紹介した「ディスククリーンアップ」も定期的に行いましょう。

ディスククリーンアップは、2〜3ヶ月に1回程度行うと効果的です。

パソコンが重い原因と対処法の関連記事

パソコンが重い場合の対処法はOSやメーカーによっても異なります。

下記の記事を参考にしてください。

まとめ:重いパソコンの原因はメンテナンス不足や経年劣化!

パソコンが重くなる原因は、メンテナンス不足や経年劣化から起こるパソコンの不具合です。

パソコンが重い場合の対処法はさまざまあり、「ディスククリーンアップ」や「デフラグ」などで症状が改善することもよくあります。

しかし、購入から数年経つとパソコンはスペック不足になり、一時的に軽くなったように見えるパソコンでもすぐに重くなり症状をくり返すことも。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

富士通のパソコンを使おうと思ったら起動しない!

急にパソコンが起動しなくなると焦ってしまいます。パソコンが起動しない原因はさまざまあります。

故障ではなくコンセントが抜けていただけなど、簡単な対処法ですぐに起動することも。

この記事では、富士通のパソコンが起動しなくて困ったときの対処法を紹介します。焦らないで順番に対応すれば改善することもありますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- 富士通のパソコンが起動しない原因は電源周りや液晶パネル、HDDの故障

- コンセントをしっかり差してホコリの掃除や放電で回復する可能性も

- 富士通のパソコンの症状別の対処法も試そう

富士通のパソコンが起動しない原因

富士通のパソコンが起動しない原因はさまざまです。

電源周りの故障

富士通のパソコンが起動しない原因は、電源周りの故障が考えられます。

電源周りには、ケーブル、電源ボタン、電源ユニットなどがあります。ケーブルが抜ける、差し込みが甘いなどがなく、電源を押しても起動しない場合は電源周りの故障の可能性があります。

富士通のパソコンには機種によってパソコン本体やリモコン、キーボードにも電源があります。すべての電源ボタンでパソコンが起動できないのかを確認しましょう。

液晶パネルの故障

画面が真っ暗でメッセージも表示されない場合は、ディスプレイや液晶パネルの故障が考えられます。デスクトップの場合は、別のディスプレイに接続し電源が入るか確認しましょう。ケーブル破損の可能性もあるため、ケーブルの交換もしてみましょう。

ノートパソコンの場合は液晶パネルの故障の可能性があります。ヒンジの内側にある画面と本体をつなぐケーブルが破損している場合はメーカー修理となり、HDDやSSDが初期化される可能性もあります。

パソコンの画面が真っ暗になる原因は?カーソルが動くときなど症状別対処法>>

HDDやマザーボードの故障

パソコンの使用状況や環境、経年劣化によりパソコン内部の故障が原因で起動しないことがあります。

パソコンの掃除をしないでホコリがたまるとパソコンの冷却性能が落ち、帯電してパソコンが不安定になります。

パソコン内部の故障の場合、個人での修復は難しく最悪の場合データが消える可能性もあるため定期的にホコリを取りましょう。

マザーボード故障時の症状とは?4大原因と2つの調べ方を解説>>

富士通のパソコンが起動しないときに最初に確認すること

富士通のパソコンが起動しないときは、慌てないでまずは簡単にできる方法から試してみましょう。

ここでは、すぐに確認できる方法を紹介します。

電源ケーブルやACアダプターの確認

富士通のパソコンが起動しない場合、ケーブルやACアダプターが抜ける、差し込みが甘いこともあります。

ケーブル類がしっかりとパソコンに刺さっていることを確認しましょう。ノートパソコンの場合は、ACアダプターやバッテリーの接続を確認し、電池切れではないかを確認します。

延長ケーブルを使用している場合は節電タップがオンになっていることも確認してください。電力不足の場合は起動しない場合があります。できるだけ壁のコンセントタップに直接差しましょう。

室温を調整する

パソコンは気温の変化に弱い精密機械です。

富士通のパソコンには設置環境条件があり、その条件下で使用することが推奨されています。

富士通パソコン設置環境条件

温度:10~35℃

湿度:20~80%

室温10℃以下や35℃以上になると電源がつかなくなる可能性もあります、窓際など直射日光が当たる場所は、パソコンの温度が高くなることもあります。

気温の急激な変化はパソコン内部の結露の原因にもなるため、エアコンなどを利用してできるだけ一定の温度を保ちましょう。

参考:富士通 設置環境条件

ホコリを掃除してパソコンの通気性を上げる

パソコン内部にホコリがたまると排熱処理がうまくいかず、パソコン内部の温度が上昇します。

パソコン内部に熱がこもるとパソコンは熱暴走を起こし起動しなくなります。ファンの周りにあるホコリを取り除き、通気性を上げましょう。

デスクトップパソコンの場合は、掃除機などを通風孔などに軽くあてホコリを吸い取ります。可能であれば本体カバーや背面カバーを取り外し掃除しましょう。

ノートパソコンの場合は、乾いたマイクロファイバーで吸気口や排気口のホコリを軽く拭くといいでしょう。

デスクトップ・ノートパソコンともに機種によっては、空冷通風路にダストキャッチャーやダストカバーがはめ込まれています。その場合は、ダストキャッチャー、ダストカバーを取り外しホコリ掃除をしましょう。

参考:富士通 FMVユーザーサポート パソコンをお手入れする方法を教えてください。

パソコンを放電する

パソコンは内部に電気が溜まり帯電すると正常に起動できなくなります。

パソコンの電源には、パソコンを過電流や過電圧から防止するための保護回路があり、この保護回路によってパソコンの電源が入らない可能性もあります。

パソコン内部にたまった電気を放電して回路を正常に戻しましょう。

パソコンの放電手順

- パソコンのSD/DVD、USBメモリー、SDカードを取り出す

- パソコンが起動している場合は作業中ファイルを保存しアプリを終了

- パソコンの電源を切る

- 電源ケーブルなどをすべて抜き、パソコン本体からACアダプターを取り外す

- バッテリーを取り外す

- ディスプレイケーブルやLAN ケーブルなどの周辺機器を取り外す

- 1~ 2分放置する

- パソコン本体に AC アダプターや電源ケーブルを接続

- キーボードやマウスなどパソコンに付属していた機器だけを接続

- 電源プラグをコンセントに接続

- パソコンの電源を入れ起動の確認

以上でパソコンの放電は完了です。

電源ケーブルのついているアースを接地すると帯電しにくくなるためおすすめです。

参考:富士通 FMVユーザーサポート パソコンを放電する方法を教えてください。

モニターを変更してみる

デスクトップの富士通のパソコンで、電源ランプがつくが画面が映らない場合はモニターの故障が考えられます。

外部モニターに接続している場合、ディスプレイの電源が入っていない可能性もあるため、電源ボタンやケーブルの接続を確かめましょう 。

ノートパソコンも他のモニターに接続すると表示できる場合は液晶パネルの不具合の可能性があります。

モニターは一定時間信号受信しないとスリープモードになる設定もあるため、一定時間操作しておらず、画面が暗い場合はモニターのスリープの設定を見直しましょう。

富士通のパソコンのWindowsバージョン別の対処方法

富士通のパソコンは 、WindowsのOSバージョンごとに対処方法もあります。それぞれのバージョンに合わせた対処方法を選びましょう。

すべてのバージョンにおいて次の方法は有効です。

- 電源の接続チェック

- 室温調整

- ホコリの掃除

- 放電

- モニターの変更

- 周辺機器を取り外す

- BIOSセットアップを初期化

- Windows updateの実行

- セーフモードからシステム復元

- 診断プログラムの実行

- リカバリの実行

ここでは、富士通のパソコンでWindowsのバージョンごとの異なる機能を紹介します。

富士通のパソコンには一部の機種にSUPPORTボタンが搭載されています。困ったときはSUPPORTボタンを押して問題を解決しましょう。

Windows10の場合

「起動可能なデバイスが見つかりませんでした。」または「Bootable Device was not found」と表示された場合、次の機種ではインテルOptaneメモリーを再設定することで改善する可能性があります。

2018年11月発表モデル〜2019年2月発表モデル ESPRIMO FHシリーズ

Windows8.1/8の場合

トラブル解決ナビはWindows 8.1Windows 8Windows 7WindowsVistaにインストールされているソフトです。

トラブル解決ナビから、Windows8.1/8の場合は、バックアップナビを利用してパソコンの状態を復元可能です。

参考:富士通 FMVユーザーサポート [Windows 8.1/8] パソコンが起動できなくなりました。

Windows7以前の場合

かんたんバックアップを利用して、データのバックアップと復元が可能です。パソコンに不具合が起こる前の状態に復元可能です。

参考:富士通 FMVユーザーサポート FMかんたんバックアップについて教えてください。

富士通のパソコンが起動しない症状別の対処方法

パソコンが起動しない場合、まずは電源ボタンを押して電源ランプが点灯するかどうかを確認します。 その後、症状に合わせてそれぞれの対処方法を試しましょう。

電源ボタンを押しても画面が真っ暗な場合

電源ボタンを押しても電源ランプがつかない場合は、他の電源ボタンを押す、ケーブル類の接続を確認するなどして、電源が付くかを確認します。

富士通のノートパソコンにはバッテリーが搭載されていますが、はじめて電源を入れる場合、 ACアダプターが正しく接続されていないと電源ボタンを押しても電源が入りません。 ACアダプターを正しく接続してから電源ボタンを押してください。

富士通のパソコンの一部機種には、パソコン本体の電源ボタンの他にメインスイッチが本体背面に搭載されている機種があります。パソコンの電源を入れる時にはメインスイッチもオンにしてください。

富士通のパソコンは、機種によってパソコン本体、リモコン、キーボードにも電源ボタンがあります。電源ボタンをすべて押し不具合がないかを確認します。

パソコンのケーブル類が、外れていたりゆるんでいたりするとパソコンを起動できません。ケーブル類をすべて外し(ノートパソコンの場合はバッテリーも外す)再接続して、パソコンの電源を入れてみましょう。

参考:富士通 FMVサポート 電源ボタンを押しても電源ランプが点灯せず、パソコンが起動しません。

電源ランプは点灯するが画面が反応しない場合

電源ランプは点灯するがWindowsが起動しない場合、帯電している可能性があるため上記の方法でパソコンの放電を行います。

放電をする際には、周辺機器をすべて外してください。

パソコンの電源を入れる際には、1つずつ機器を接続します。特定の機器を接続したときに起動しない場合は、その機器の不具合の可能性が高いでしょう。

放電しても富士通のパソコンが起動しない場合は、富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口に相談しましょう

参考:富士通 FMVサポート パソコンが起動できなくなりました。

「FUJITSU」ロゴの画面で止まる場合

電源ボタンを4秒以上押してパソコンの電源を切り、BIOSセットアップを初期化します。BIOSセットアップの初期化はハードディスクの初期化とは異なり保存したデータが削除されることはありませんが、念のため事前にバックアップを取っておきましょう。

富士通のパソコンには「サポート(SUPPORT)」ボタン搭載機種があります。サポートボタンは、キーボード上部にあるので使用しているパソコンを確かめてください。

サポートボタンを利用すれば簡単にBIOSセットアップを初期化できます。

- パソコンの周辺機器を取り外す

- パソコンの電源を切る

- サポートボタンを押す

- 「F12」キーを押しながらパソコンの電源を入れ起動

- メニューが表示されたら「 BIOSセットアップ」を矢印キーで選び「Enter」

サポートボタンがない機種の場合は手順が異なります。それぞれのBIOSセットアップの初期化の方法は、公式サイトで確認してください。

参考:富士通 FMVサポート BIOSセットアップの初期化の方法を教えてください。

「FUJITSU」ロゴが消えて黒、青い画面にエラーメッセージが出る場合

富士通のパソコンでエラーメッセージが表示されるエラーメッセージごとに対処方法が異なります。

【入力信号がありません】

入力信号がありませんと表示された場合はケーブル類の接続不具合の可能性があります。

パソコンを強制終了し、パソコンに接続されているケーブル類をすべて取り外してから接続し直しましょう。パソコンを強制終了すると保存していないデータが失われる可能性があるため注意してください。

また富士通のパソコンには、アナログ入力やデジタル入力が切り替えできる機種もあります。

- ESPRIMO DH(WD)シリーズ

- FMV-DESKPOWER CEシリーズ(2007年秋冬モデル〜2010年春モデル)

- FMV-TEO カスタムメイドモデルで、パソコン本体とセットで液晶ディスプレイを購入した場合

上記のパソコンは正しく入力切替できていない可能性があるため、入力切替を行いましょう。

【自動修復】

自動修復は、パソコンが正常に起動しなかった時に表示され、パソコンを再起動すると改善する場合もあります。自動修復メッセージが表示された画面の右下に表示される「再起動ボタン」をクリックしてパソコンを再起動しましょう。

再起動後には、パソコンが正常に起動するかどうかを確認しましょう。

【起動可能なデバイスが見つかりませんでした/「Bootable Device was not found」】

このエラーメッセージが表示された場合は、パソコンの不具合の可能性があります。不具合を確認し、不具合がない場合は放電やリカバリーを行います。

パソコンの不具合は診断プログラムを実行しパソコンのハードウェアに問題がないかを確認しましょう。

- パソコンの電源を切る

- パソコンの周辺機器を取り外す

- サポートボタンを押す

- 起動メニューから「診断プログラム」または「Diagnostic Program」にカーソルを合わせて「Enter」

- 「診断プログラムを実行しますか?」または「Do you want to run Diagnostic Program?」と表示されるので「Y」キーを押す(arrows Tabは「実行」(Run)をタップ)

- 診断が完了するまで待つ

- エラーコードが表示された場合はメモして対処方法を確認する

診断プログラムで問題が改善しない場合は、パソコンの放電、BIOSセットアップ設定の初期化、パソコンの初期化などを順番に試します。

【該当するメッセージがない場合】

該当するメッセージがない場合は次の方法を順番に試してみましょう。

- パソコンの放電

- BIOSセットアップ設定の初期化

- 診断プログラムの実行

すべての対処方法を試しても改善しない場合は、富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口に相談しましょう。

Windowsロゴの画面で止まる/壁紙だけが表示される

システムを正常に起動できない場合は、セーフモードで起動できるか確認しましょう。セーフモードで起動できる場合はシステムの不具合の可能性があります。

セーフモード起動に必要な基本ファイルとドライバだけでパソコンを起動する、Windows用のトラブルシューティングオプションです。

セーフモードで起動してシステムを復元することでパソコンの状態が改善します。

富士通のパソコンをセーフモードで起動する方法

- 「スタートメニュー」から「設定」をクリック

- 「更新とセキュリティ」をクリック

- 「回復」を選択し「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」をクリック

- 「オプションの選択」画面が表示されるので「トラブルシューティング」をクリック

- 「詳細オプション」をクリック

- 「スタートアップ設定」をクリック

- スタートアップ設定が表示されたら「再起動」をクリック

- 画面が切り替わったら数字キーの「4」またはファンクションキーの「F4」を押して、「セーフモードを有効にする」を選択

パソコンが再起動され、デスクトップ画面に「セーフモード」と表示されたら、セーフモードで起動されています。

富士通のパソコンのシステムの復元

- 起動しているアプリケーションをすべて終了

- 「スタート」ボタンをクリックし、「Windows システムツール」から「コントロールパネル」をクリック

- 「コントロールパネル」で「システムとセキュリティ」をクリック

- 「セキュリティとメンテナンス」をクリック

- 「回復」をクリック

- 「システムの復元を開く」をクリック

- 「システムファイルと設定の復元」と表示されたら「次へ」ボタンをクリック

- 「選択したイベントの前の状態にコンピューターを復元します。」と表示されたら復元したい日時の復元ポイントを選択

- 「次へ」ボタンをクリック

- 「復元ポイントの確認」と表示されたら「完了」ボタンをクリック

- 「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」と表示されるので「はい」ボタンをクリック

- システムの復元が完了するまで、しばらく待つ

- パソコンが再起動し「システムの復元は正常に完了しました。」と表示される

以上でシステムの復元は終了です。

参考:富士通 FMVサポート Windowsをセーフモードで起動する方法を教えてください。

セーフモードで起動できない場合

セーフモードで起動できない場合は、次の方法を試しましょう。

- 周辺機器を取り外す

- リカバリ(初期化)を実行

セーフモードで起動できない場合は接続している周辺機器のトラブルかもしれません。電源コードを除く周辺機器を取り外し再起動やセーフモードを試しましょう。

リカバリを実行し、OSを新しくインストールすることで起動できる場合もあります。

起動しない原因がOSやアプリ以外にある場合は症状が改善しますが、原因が別にある場合はリカバリーしても起動しない可能性もあります。

パソコンをリカバリーすると、パソコン内のデータはすべて削除されるため、初期化は最終手段として考えましょう。

リカバリの手順

- 外付けハードディスクや USB メモリなどを取り外す

- 周辺機器を取り外す

- ACアダプターを接続する

- 「スタートボタン」から「設定」をクリック

- 「更新とセキュリティ」をクリック

- 「回復」をクリック

- 「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」または、「今すぐ再起動する」をクリック

- オプション選択画面で「トラブルシューティング」をクリック

- 「このPCを初期状態に戻す」を1回クリック

- 「個人用ファイルを保持する」を選択

- 「ユーザー名」をクリック

- 「こんにちは(ユーザー名)さん」と表示されるのでパスワードを入力して続行

- 「Windowsを再インストールする方法を選択します。」と表示された場合は「ローカル再インストール」をクリック

- 「準備が完了しました。」と表示されたら削除される内容を確認する

- 「初期状態に戻す」ボタンをクリック

- 処理が終わるまでしばらく待ち画面が切り替わったらパスワードを入力

これでパソコンのリカバリーは終了です。

上記では個人用ファイルを保持する方法でリカバリしています。パソコンが起動しない場合は、手順10で「すべて削除する」を選びリカバリしましょう。

パソコンを再起動したら、セキュリティ対策やデータの復元などの作業をしましょう。

参考:富士通 FMVサポート パソコンを購入時の状態に戻す方法を教えてください。

診断プログラムを実行する

富士通のパソコンのハードウェアに不具合がある場合は、診断プログラムの実行によって不具合の原因を特定できます。

富士通のハードウェア診断プログラムは、次の2つの方法があります。

- 簡易診断

- 富士通ハードウェア診断

診断プログラムでわかるエラーコードから、原因を特定できます。

診断プログラム実行方法

- 電源を切り周辺機器を取り外す

- 「SUPPORT」ボタンを押す

- キーボードの矢印キーで「診断プログラム」または「Diagnostic Program」にカーソルを合わせ「Enter」キー

- 「診断プログラムを実行しますか?」または「Do you want to run Diagnostic Program?」と表示されるので「Y」キーを押す

- 診断が完了するまで待つ

- 診断結果が表示される

- 簡易診断のエラーコードを確認

- 電源を切り診断終了

トラブルが検出されなかった場合は「富士通ハードウェア診断ツール」が起動します。診断を続ける場合は診断するを選択し進みましょう。

参考:富士通 FMVユーザーサポート 診断プログラムを実行する方法を教えてください。

サインインできない場合

サインインできない場合は、パスワードに間違いがないか確認しましょう。

- テンキーを利用する場合「NumLock」を確認

- 「CapsLock」の確認

NumLockがオンの場合は数字が入力できず、CapsLockがかかっている場合は大文字で入力されます。

パスワードを忘れた場合は、リセットしてサインインしましょう。サインインオプションで別の方法を設定している場合は、別のサインイン方法で起動できるか試しましょう。

ビープ音がなり起動しない場合

パソコンから「ピッ」「ピッピッ」などのように、ビープ音がなる場合は富士通のパソコンの故障の可能性があります。

ビープ音の組み合わせにより原因がわかります。ビープ音がなった場合は富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口に相談しましょう。

相談の際にはビープ音の組み合わせを伝えるとスムーズです。

パソコンからビープ音が鳴り続ける時はどうする?ビープ音の種類と対処法を解説>>

再起動をくり返す場合

青いエラー画面が表示され再起動をくり返す場合は、Windowsに深刻なダメージやシステム不具合の可能性があります。

- 周辺機器を取り外す

- パソコンのシステムの復元

- ウイルススキャンを実行

- ドライバーのアップデート

- Windows updateを実行

- ハードウェア診断を実行

- リカバリを実行

以上の方法を試してみましょう。

パソコンが再起動を繰り返してしまうときはどうする?対処法と原因を解説!>>

富士通のパソコンの起動が遅い場合の対処法

長年、富士通のパソコンを利用していると起動が遅くなったと感じることもあります。起動が遅くなる原因はさまざまありますが、適切に対処すれば改善する場合もあります。

起動が遅くなるのは、起動できなくなる前の症状の可能性もあるため、早めに対処しましょう。

ノートパソコンの場合は電源アダプターを接続

ノートパソコンは、バッテリーが十分でない場合パフォーマンスが低下することがあります。

電源を接続していない状態で起動しているなら、電源を接続して起動してみましょう。富士通のパソコンに付属のアダプターを使うと確実です。

再起動する

パソコンを終了する際にシャットダウンを使用すると、不具合がある状態で保存され起動に影響を与えることがあります。パソコンに不具合がある場合はシャットダウンしないで再起動を試しましょう。

使っていないソフトを終了する

使っていないソフトやアプリケーションはこまめに終了しましょう。終了しないまま起動するとパソコンの動きが遅くなります。

Windows updateを実行する

富士通のパソコンを長期間使っていないと Windows の更新プログラムがたまり、アップデートに時間かかる場合があります。あまり使わないパソコンでも時々電源を入れてWindows update を実行してください。

Windowsの設定から「更新とセキュリティ」を選択し、更新プログラムがある場合はダウンロードしてパソコンを再起動しましょう。

スタートアップのソフトウェアを無効化する

ソフトウェアの種類によっては、スタートアップのソフトウエアは、パソコンの起動と同時に自動で動くソフトウエアです。スタートアップのソフトウェアが多いとパソコンの起動が遅くなってしまいます。

使わないソフトウエアは「オフ」にして自動起動を無効化しましょう。

スタートアップのソフトウエアの無効化

- 「Windowsの設定」から「アプリ」をクリック

- 「スタートアップ」をクリック

- 不要なソフト「オフ」に変更する

不要なソフトやアプリを削除する

使っていないソフトやアプリは削除しましょう。ソフトやアプリを削除するとストレージの空き容量が増え、更新チェックやアップデートも不要となるためパソコンへの負担が減り起動も速くなります。

富士通のメーカーアップデートをする

富士通のパソコンには「アップデートナビ」がインストールされており、ドライバーやソフトの更新プログラムの有無をチェックし、パソコンを常に最新の状態に保ってくれます。富士通メーカーアップデートにより症状が改善することもあります。

アップデートナビの起動方法

- 画面右下の通知領域のアイコンを確認

- アイコンがない場合は「スタートメニュー」から「アップデートナビ」をクリック

更新をすすめるソフトウエアがある場合は、「アップデートナビ – 更新項目の確認」が表示されます。「更新開始」ボタンをクリックすると自動でアップデートが開始されます。

参考:富士通 FMVユーザーサポート アップデートナビの使い方を教えてください。

解決しない場合は故障の可能性あり!確認方法は?

ここまで紹介してきた対処法を試しても解決しない場合は、パソコンの故障の可能性があります。

富士通の「ネットで故障診断」を利用すればパソコンのトラブルを診断し解決方法をアドバイスしてくれます。

故障と診断された場合は、 Web から故障修理を申し込むこともできます。解決しない場合は利用してみましょう。

パソコンが故障した場合の対処方法

さまざまな対処法を試しても改善が見られず、富士通のパソコンが故障した場合の対処法を紹介します。

富士通のサポートに修理を依頼する

パソコンを修理する場合は富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口から修理を依頼しましょう。

電話番号

0120-950-222(通話料無料)

受付時間

9時~19時

携帯電話・IP電話・海外からの利用の場合

045-514-2255

受付時間

9時~17時

問い合わせ前には富士通のパソコンの品名・型名の確認方法から確認しておくとスムーズです。

富士通の問い合わせ相談はパソコンに電源を入れてから1年以内は無料で利用できます。2年目以降は有料になります。

問い合わせの方法や料金は、富士通お困りごとのご相談から確認しましょう。

まとめ:富士通のパソコンが起動しない原因はさまざま!症状によって対処を

富士通のパソコンが起動しない原因はさまざまあります。

対処法もそれぞれありますので、落ち着いて順番に試していきましょう。

簡単にできるのは次の方法です。

- 電源の接続チェック

- 室温調整

- ホコリの掃除

- 放電

- モニターの変更

これらの方法は簡単にできるため、まず試してみましょう。

それでも起動できない場合は、次の方法を試しましょう。

- 周辺機器を取り外す

- BIOSセットアップを初期化

- Windows updateの実行

- セーフモードからシステム復元

- 診断プログラムの実行

- リカバリの実行

以上の対処法を試しても、改善が見られない場合は富士通のパソコンが故障しているかもしれません。購入から何年も経っている場合は、修理するよりも購入する方が費用がかからないこともあります。

新しいソフトやOSが搭載され快適にパソコンを使えるようになります。

古いパソコンを処分する場合は、パソコン廃棄.comのような無料でパソコンを処分できるサービスを利用しましょう。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

スマホ使用中に本体が熱くなって不安になった経験をお持ちの方も多いではないでしょうか?

スマホは使っていれば多少は熱を持つものですが、異常に熱い場合は何かしらの異常を疑う必要があります。

スマホは精密機器なので、正しい対処をしないと大きなトラブルにつながってしまいます。

この記事では、

- スマホが熱くなる危険性

- スマホが熱くなる原因

- スマホが熱いときの対処法

- バッテリーが劣化している場合の対処法

- スマホが熱い時にやってはいけないこと

- スマホが熱くならないために心がけること

- スマホを冷やす便利なアプリ

- スマホを冷やす便利グッズ

について解説していきます。

スマホが熱くなる危険性

スマホを熱いまま使うと以下のような故障やトラブルの原因となります。

- 熱暴走

- スマホの劣化

- 火傷や火災の原因

熱暴走

熱暴走とはスマホのCPUが熱により正常に動作しなくなり、フリーズやシャットダウンなどの不具合を起こす状態のことを指します。

CPUは異常な負荷がかかったり、発熱が通常の範囲を超えそうになると故障を防ぐために動作を停止または低減するように設計されています。

特にカメラやゲームのアプリはCPUにかかる負荷が大きく、スマホの性能によっては処理が追いつかずに強制終了の原因となります。

熱いときに画面がカクカクしたり、反応が悪くなるのは熱暴走が原因であることが多くなります。

何かしらの作業の途中でフリーズやシャットダウンしてしまうと、データが保存されずに失われることにもつながります。

スマホの劣化・故障

スマホの部品の中には熱に弱い部品も多くあるため、スマホ本体の劣化・故障を引き起こす可能性があります。

またスマホが熱くなると本体だけでなくバッテリーにも負荷がかかりバッテリーの消耗が早くなります。

低温やけどや火災の原因

スマホが熱いまま使い続けると低温やけどを起こすほどの高温になることもあります。

また充電中に異常に発熱した場合はバッテリーから出火し、最悪火災の原因となることもあり得ます。

スマホが熱くなる主な5つの原因

スマホが熱くなる主な原因は以下の通りです。

- 充電しながらの操作

- バッテリーの劣化

- 長時間の使用

- 暑い場所に放置

- アプリの負荷

- ウイルス感染

考えられる原因について具体的に解説します。

充電しながらの操作

スマホを充電ケーブルにつないだまま操作を続ける「ながら充電」は、スマホが熱くなる原因になります。

スマホが十分に充電されるのを待てずに、つい使用してしまうという人は少なくないでしょう。

充電中はただでさえバッテリーが熱を持ちやすくなっている状態です。

そのまま動画の視聴やゲームを続けると、スマホの温度上昇につながります。

バッテリーの劣化

バッテリーが劣化すれば容量が減るので充電する頻度と同時に発熱する機会も増えます。

熱くなる直接の原因ではありませんが、充電回数が増えればその分「ながら充電」の機会も増える可能性は高くなります。

劣化したバッテリーは直すことができないので、容量が減った場合は新品に交換か機種変更するしかありません。

長時間の使用

長時間連続してスマホを使用する場合も熱くなり安くなります。

例えば動画視聴やゲームのアプリを連続して立ち上げっぱなしにするとスマホに負荷がかかり温度上昇の原因となります。

カメラの使い過ぎ

カメラアプリはスマホへの負荷が高い事が多く、旅行などで長時間立ち上げていると発熱します。

特に動画撮影はCPUへの負荷が高いので、写真よりも発熱するリスクが高まるといえるでしょう。

昨今ではデフォルトのカメラアプリ以外にもキレイに撮影するためのアプリが多くあり、一部のアプリでは高度な処理が求められるものもあるので、使う際には注意した方がよいでしょう。

熱い場所に放置

スマホを暑い場所に放置すれば当然温度は上がります。

発熱の外的要因として、以下の環境が挙げられます。

- 直射日光が当たり続ける場所

- ストーブなどの暖房器具の周辺

- クーラーを切った夏の車内

発熱しやすい環境にスマホを放置すると、

アプリの負荷

アプリの負荷が発熱の原因になることもあります。

特に、オンラインゲームなどの高画質グラフィックを使用したアプリは、スマホに大きな負荷を与えます。

複数アプリの同時使用も、スマホが熱くなりやすい原因です。

ウイルス感染

ウイルス感染したスマホは勝手に通信したり、バックグランドでプログラムを動作させることになります。

結果としてスマホに負荷がかかることとなり、発熱につながります。

ウイルス感染するとバッテリーが異常に早く減る、挙動が安定しないなどの症状が見られるようになります。

普段と違う不自然な動きをするようになったらウイルスチェックをしてみましょう。

スマホがウイルス感染したらどうなる?対処法や感染しているか調べる方法を解説

スマホが熱い時にすべき4つの対処法

スマホが熱くなった場合は以下の対処法が有効です。

- 電源を落とす

- 充電中に使わない

- スマホケースを外す

- 涼しい場所で使う

- ウイルスを駆除する

- 10円玉で冷やす

スマホの電源を落とす

長時間の使用やアプリの負荷でスマホが熱くなった時は、ただちに電源をオフにしましょう。

負荷が減少すれば自然と温度が下がります。

電源を落としたらしばらくそのまま休ませましょう。

この時にスマホを充電してしまうと、また発熱するリスクがあるので注意してください。

参考:[スマートフォン]本体が発熱します。対処方法を教えてください。 | よくあるご質問(FAQ) | サポート | ソフトバンク

充電方法を見直す

充電しながら使用してスマホが発熱した場合は、使用をいったん止めてみましょう。

バッテリーが少なくなってもスマホを手放せないときは充電しながら使いたくなりますが、充電中の使用は、バッテリーにもスマホにも大きな負荷がかかります。

充電している時は可能な限り操作しないようにすることが重要です。

スマホケースを外す

スマホケースは放熱を妨げ温度上昇の原因となります。

ケースをつけていて熱くなる場合は一旦外してみましょう。

とはいえスマホケースは保護のために装着しているものなので、外しっぱなしで使うのであればケースの意味がありません。

高負荷のゲームをするとき、長時間作業するときだけ外すなど場面に応じて使い分けるとよいでしょう。

涼しい場所で使う

炎天下や暖房機器の近くなどでスマホを操作している場合は涼しい場所で使うようにすると幾分か温度を下げることができます。

扇風機などを利用して風を当てて冷やしたりすることも多少の効果はあります。

ウイルスを駆除する

ウイルス感染が発熱の原因になっている場合は、すぐに駆除を行いましょう。

またウイルス感染はスマホが熱くなる以外にも個人情報の漏洩などトラブルを引き起こします。

ウイルスの駆除方法・対処法は次の通りです。

- セキュリティツールを使ってウイルスを検出する。

- ウイルスを「駆除」するか「隔離」するかを選ぶ。

ウイルスの「駆除」とは、感染したファイルからマルウェア部分を取り除き、正常な状態に戻す行為です。

「隔離」は、マルウェアに感染したファイル自体を、実行不可能になるファイルに移動させる行為を指します。

駆除も隔離もできない場合は、スマホの初期化を行う必要があります。

スマホがウイルス感染した場合の対応はこちらの記事も参考にしてみてください。

スマホがウイルス感染したらどうなる?対処法や感染しているか調べる方法を解説

10円玉で冷やす

10円玉をスマホに置くことで冷却効果を高めることができます。

10円玉に使われている銅は金属の中でも特に熱伝導率が高く、効率よく放熱してくれます。

一枚ではなく複数枚置くとより効果が高くなりますので、スマホが熱くなったときに試してみましょう。

バッテリーが劣化している場合の対処法

バッテリーは劣化すると修理できないので交換か機種変更の2択になります。

バッテリーの交換

ほとんどの機種はバッテリーの交換が可能です。

バッテリーを交換する際は自分で交換できる機種の場合は説明書を見ながら指示通りに行いましょう。

業者に交換を依頼する場合は、携帯ショップやメーカーに問い合わせてみてください。

あまりにもバッテリーが古くなっていたり劣化がひどかったりすると、修理・交換に対応してもらえない可能性があります。

参考:[スマートフォン]電池の減りが早くなってきました。交換費用を教えてください。 | よくあるご質問(FAQ) | サポート | ソフトバンク

参考:iPhone のバッテリー交換 – Apple サポート 公式サイト (日本)

参考:電池の減りが早くなったとき | お客様サポート | NTTドコモ

参考:バッテリー(電池)を交換したい| よくあるご質問 | サポート | au

機種変更

バッテリーを含めスマホの機種を変更するという手もあります。

バッテリーの交換ができない場合は、スマホの機種変更で対応しましょう。

古いスマホは性能が劣っていることが多いため、発熱しやすいリスクがあります。

性能が古く発熱しやすいスマホのユーザーは、最新機器を備えたスマホに機種変更するのをおすすめします。

スマホの買い替え時期はいつ?事前にやることやデータ移行について解説>>

不要になったスマホは携帯処分.comでも処分が可能です。

スマホが熱い時にやってはいけないこと

スマホが熱いときのやってはいけない事は以下のものがあります。

- 熱くても使用し続ける

- 冷蔵庫・冷凍庫に入れる

- 水をかける

スマホが熱いのに使用を続ける

使用状況にもよりますが、スマホがあまりにも高温になっている場合は負荷がかかっているので一旦使用を中止することが推奨されます。

そのまま使い続けて温度が上がり続けると熱暴走を起こしてフリーズや強制シャットダウンなどが起こることもあります。

データが失われるリスクにもなりますので、スマホが熱くなりすぎたらそれ以上は使わないようにしましょう。

冷蔵庫や冷凍庫に入れる

スマホを冷蔵庫や冷凍庫で冷やすことは一見手っ取り早く感じますが、やめておいた方がよいでしょう。

スマホを急激に冷やすと内部にある空気に含まれた水分が水になり、浸水に近い状態となるので故障のリスクが増えます。

保冷剤を当てて冷やすことも同じ理由で推奨できないので急激に冷やすことは避けてください。

流水や冷水で冷やす

スマホを流水などで冷やすこともやめておきましょう。

最近のスマホは防水のものも多くありますが、防水機能は劣化することもあるので完全に水分を防げる保証はありません。

また冬場は水道水もかなり冷たくなるので、冷蔵庫に入れたときと同様に結露の原因にもなります。

スマホを冷やすときはあくまでも常温で冷やすのが安全であることを覚えておきましょう。

スマホが熱くならないために心がけること

スマホが熱くならないようにするには以下のポイントが重要です。

- 充電中に操作しない

- 使わないアプリは停止する

- 長時間負荷をかけない

- スマホケースを外す

充電中に操作しない

充電中の操作は発熱しやすい状態なので可能な限り操作は控えましょう。

特に充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりすることはバッテリー、CPUの両方に負荷がかかり温度上昇のリスクが上がります。

充電はなるべくスマホを使う必要がないときに済ませておくことも有効です。

アプリを停止させる

複数のアプリを立ち上げたままにしておくとそれだけスマホのCPUに負担がかかることになります。

アプリによっては使用していなくてもバックグランドで動作したり通信したりするものもあるので、こまめに終了させることは負荷の軽減につながります。

ただしiPhoneの場合は終了させて再起動させる際に通常よりも負荷がかかるので、無理に終了させる必要はありません。

長時間負荷をかけない

動作の重いアプリを長時間使用するとスマホの温度が上がります。

使わないというわけにはいかないかもしれませんが、ゲームなどはグラフィックの処理などスマホに高負荷がかかるので一定時間おきに休ませることも必要です。

動画撮影もスマホの温度が上がりやすいので使用時には状況を見ながら停止させるようにしましょう。

スマホケースを使わない

スマホケースは本体の保護には役に立ちますが、放熱という点ではデメリットになることもあります。

保護を取るか放熱を取るか難しい判断といえますが、負荷がかかる作業のときは外してみてもよいでしょう。

スマホを冷やす便利なアプリ

スマホの負荷を減らして冷やす効果のあるアプリを紹介します。

Clean Master(Android)

Clean Masterは不要なアプリの停止、キャッシュの削除を実行することでCPUの負荷を下げるアプリです。

Androidのみとなりますが、無料で利用できるのでとりあえずインストールして様子を見てみるのもよいでしょう。

CPU Cooler Master(Android)

CPU Cooler Masterはスマホに負荷をかけている原因を特定するアプリです。

温度変化のモニタリングに加え、発熱の原因となるアプリを検出してくれます。

こちらもAndroid専用となります。

スマホを冷やす便利グッズ

スマホを冷やせるグッズを紹介します。

冷却シート

冷却シートはスマホに直接貼り付けることで温度を下げるグッズです。

グラファイトとカーボンシートなどの熱伝導率が高い素材を使うことで放熱効果を高めます。

電源不要で貼るだけという簡便さがメリットといえるでしょう。

冷却ファン

冷却ファンはスマホに強制的に風をあてて温度上昇を軽減するグッズです。

ファンを動かすためのバッテリーがそのままモバイルバッテリーとしても機能するものもあるので、外出時のバッテリー切れにも対応できる便利なアイテムです。

冷却機能付きケース

スマホのケースには放熱用の穴が無数に空いていたり、冷却ファンやペルチェ素子が内蔵されたケースもあります。

種類や外見はかなり限られますが、本体の保護と冷却を両立できるのでスマホに傷をつけたくない人にはおすすめできます。

まとめ:それでもスマホが熱い時は修理に依頼しよう

スマホが熱い時の原因や対処法について解説しました。

スマホは精密機器なので、長時間負荷のかかる作業は控えた方がよいでしょう。

今回紹介した対処法でもスマホが熱いという場合は故障や寿命も考えられます。

また大した作業でもないのに熱くなる場合はスマホの性能が追いついていないこともあります。

古いスマホを買い換えて不要になったときはパソコン廃業.comの無料処分サービスを検討してみましょう。

送料も無料で安全にスマホを処分してくれます。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

「パソコンの動きが重い」

「パソコンが起動しない」

など、古いパソコンを使い続けていると、動きが重くなり頻繁にフリーズを繰り返すなど不具合も多くなります。

不具合が多くなった古いパソコンをリフレッシュできるのが「CPU交換」。

CPUを交換すると、費用をあまりかけずにパソコンのスペックを上げることも可能です。

しかし、本当に自分でCPU交換ができるかと不安になる方も多いかもしれません。

この記事では、CPU交換の事前準備や手順を詳しく解説。CPU交換後の確認方法まで、解説しますので、「パソコンが重くてイライラする」という方はこの記事を参考にCPU交換を試してみてください。

この記事でわかること

- パソコンのCPUを交換する効果はスペックの向上

- CPUを交換する前にはCPUとマザーボードを確認

- CPU交換後はプロパティでCPUを認識していることを確認

- CPU交換はメーカー保証の対象外になるため自己責任で

- ノートパソコンのCPU交換は難しい

CPUが故障する原因や症状とは?CPUを長持ちさせるための方法も解説>>

パソコンのCPUを交換する効果

なかなか簡単にはできないパソコンのCPU交換ですが、CPUを交換することによりパソコンのスペックを上げる効果があります。

パソコンを買い替えるよりも安価でパソコンをリフレッシュできるのがCPU交換です。

ただし、ノートパソコンはCPU交換できない機種もあります。CPU交換の難易度も高いため、確実に成功するとも限らないため注意しましょう。

パソコンのスペックが上がる

CPUは性能差が大きいパソコンパーツです。

CPU交換するとパソコンのスペックが上がるため、起動やシャットダウンが各段に速くなります。

CPUが古くなると、最新のWindowsやアプリケーションを使うためにはスペック不足となり、不具合も起こりやすくなります。

しかし、新しいCPUに交換することによりスペック不足を解消し速度が向上するため快適に動作可能。

またこれまでできなかった動画編集、4K動画の鑑賞、3Dゲームなどの高度な作業も、高性能なCPUに交換することで問題なくできるようになることもメリットです。

パソコンの不具合がなくなる

パソコンが古くなると、ブルースクリーンエラーやフリーズなどの不具合も多くなります。

CPUの故障が原因で不具合が起こっていた場合は、CPU交換により不具合がなくなります。

パソコンのブルースクリーンが頻発する原因は?エラーコードの種類と対処法>>

古いパソコンは多くのタブを開くとパソコンがフリーズしたり、強制終了したりとストレスが溜まりますが、高性能のCPUでは多くのタブを開いたり、多くの作業を同時にこなしたりしても不具合はほとんど起こりません。

パソコンが頻繁にフリーズする原因と対処法!強制終了の方法も解説>>

パソコンは長く使えば使うほど内部にデータが蓄積されます。データがいっぱいになるとパソコンの動作が次第に遅くなりますが、高性能のCPU交換するとこの現象も解消されるでしょう。

また、水没により動かなくなったパソコンもCPU交換で動くようになることもあります。

Windows updateのトラブルが減る

CPUが古いとWindowsアップデートのたびに動きが遅くなり、なかなかアップデートが終わらない不具合もよくあります。

作業中にアップデートがはじまるとパソコンが急に重くなり、フリーズする場合も。しかし、CPUを交換すればパソコンのスペックが上がるためWindows updateもすぐに終わりトラブルも減ります。

買い替えよりも費用の負担が少ない

新しいパソコンに買い替えるとすべての不具合は解消し、パソコンのスペックも上がります。しかし、新しいパソコンの購入には費用の負担も大きくなりますね。

CPU交換だけなら、パソコンの買い替えよりも費用の負担は少なく、パソコンのスペックも向上し、買い替えと同じような使い心地が得られるでしょう。

パソコンの買い換えに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンの買い替え時はいつ?おすすめの購入時期や買い替え前にやること>>

CPUを交換する事前準備

新しいCPUを購入する前に、現在使用しているCPUやマザーボードを確認します。

パソコンに搭載されたマザーボードの型番により、対応するCPUが異なります。

マザーボードに対応していないCPUは取り付けできないため、事前に確認し対応するCPUを購入しましょう。

また、CPU交換の際にはホコリは厳禁。パソコンのカバーを開けたらパソコン内部も掃除しましょう。

CPUの確認

CPUの商品名や型番は、コンピューターのプロパティで確認可能。CPUの商品名や型番がわかったら、メーカーのホームページで対応ソケットを確認しましょう。

CPU交換する場合、対応ソケットが同じCPUを購入する必要があります。

CPUの確認方法

- 「PC」アイコンを右クリック

- 「プロパティ」を開きプロセッサの部分に記載されたCPU名を確認

- Intel、AMDのメーカーホームページで確認したCPUの詳細を確認

IntelとAMDではソケット形状が大きく異なります。それぞれの確認方法を紹介します。

Intelの場合

- 「製品仕様」から「プロセッサー」を選択

- プロセッサーから使用しているCPUを選択

- CPUの製品名を選択

- 「パッケージの仕様」の「対応ソケット」を確認

IntelのCPUで主流のCPUソケット形状は「LGA1151」で第6〜9世代のCPUを取り付け可能です。

参考:Intel

AMDの場合

2021年12月現在、AMDのRyzenシリーズに対応するソケット形状は「AM4」です。

参考:AMD

マザーボードの確認

マザーボードのメーカーや型番、チップセット、CPUのソケット形状を調べます。

マザーボードの確認は次の方法があります。

- パソコン内を目視

- 空き箱に記載された型番

- フリーソフトで調べる

交換できるCPUは、マザーボードのCPUソケットとチップセットによって異なります。CPUソケットとは、CPUを置く場所のことで、形状が異なるCPUは使用できません。

パソコン内の目視や、空き箱を確認すると、マザーボードのメーカーや型番が確認可能。

フリーソフト「CPU-Z」では、マザーボードとCPUの型番も調べられます。

マザーボードのメーカーがわかったら、メーカーのサイトでCPUのサポート情報や対応リストを調べましょう。

たとえば、ASUS 日本 マザーボード全シリーズのように各メーカーではマザーボードの製品名から対応するCPUを調べられます。

新しいCPUを購入する際は、必ずマザーボードに合ったCPUを選びましょう。

マザーボードに対応するCPU以外のCPUを使いたい場合は、マザーボードの交換も必要になります。

BIOSのバージョンを確認

CPUを交換する前には、BIOSのバージョン確認が必要です。

BIOSはシステムセットアップとも呼ばれ、基本的なデータの書き込みや読み込みを行うソフト。BIOSはマザーボードに搭載されており、パソコンには必須のソフトです。

データの読み書きは、このBIOS(マザーボード)とハードディスク、メモリなど接続機器との間でのやり取りを指し、パソコンを動かす上で重要な部分です。

BIOSは、スマホのようにアップデートが必要。CPUとBIOSのバージョンが合わないとパソコンが正常に動作しません。CPU交換前に、BIOSのアップデートを行いましょう。

パソコンを掃除する

パソコンのカバーを開けると大量のホコリがたまっていることが多いでしょう。

パソコン内部にホコリや汚れがあると、故障の原因になります。またCPU交換作業中もホコリは厳禁。

エアスプレーや掃除機などを使い、きれいに取り除いてからCPU交換作業をしましょう。

CPUを交換するために準備するもの

- 新しく取り付けるCPU

- CPU熱伝導グリス*1

- グリスを塗るへらなど*1

- 静電気防止手袋(必要であれば)

*1リテール品*2のCPUを購入した場合は不要

*2リテール品とは、パソコンメーカーなどが個人向けに販売する箱入りのCPUで、グリス付きのクーラーが付属しています。正規品、メーカー品と呼ばれることもあります。

事前準備で確認した、マザーボードに対応したCPUを購入しましょう。

CPU交換の最大の目的は性能アップのため、今よりも性能がいいCPUを選びましょう。同世代のCPUであれば、大きい数字のものが高性能です。

CPU交換ではグリスの塗り直しが必要なため、CPU熱伝導グリスも準備します。CPU熱伝導グリスは、CPUを冷却するためのもの。

CPUは高温になるため、グリスは必ず塗らなければいけません。CPU熱伝導グリスを塗り忘れると高温によりパソコンが故障する原因になります。

グリスを指で塗ると不純物が付着し故障の原因になるため、グリスを塗るためのへらなど準備しましょう。

ただしリテール品のCPUを購入した場合は、付属のCPUクーラーにグリスがはじめから付着しているため不要です。

クーラーとCPUが接着する部分にシール状のグリスが付着しており、熱によって溶けてきれいに密着します。

作業時に静電気が心配な場合は、静電気防止手袋を付けて作業しましょう。

CPUを交換する手順

CPUは精密機械です。落としたり強く触ったりするだけで、割れる、折れるなどの可能性もあります。すべての作業をできるだけ優しく行いましょう。

電源ケーブルを外す

まずはパソコンをシャットダウンします。

背面についている電源ケーブル、接続しているキーボードなどのケーブル類もすべて外しましょう。主電源を落としてもパソコン内部に帯電している可能性もあるため、念のため5分ほど待ってから、パソコンのカバーを取り外します。

CPUクーラーを取り外す

CPUはCPUクーラーの下にあります。

マザーボードにささっているCPUクーラーの電源ケーブルを抜きましょう。

CPUクーラーの四隅にある留め具に矢印マークがあるのでマークの方向へ90度反時計回りにまわします。CPUクーラーは、マザーボードと電源コネクタで繋がっているので忘れないように抜きCPUクーラーを取り外します。取り外したCPUクーラーにはグリスがついているため、きれいに拭き取りましょう。

CPUクーラーにはたくさんのホコリがついているため、CPU交換前に掃除機や綿棒などできれいに掃除しましょう。

CPUを取り外す

CPUはマザーボードに留め具で留まっているので、留め具をまわします。そっと指でつまむとすぐにCPUが取り出せます。

CPUソケット内にゴミやグリスが入らないように、また落としてCPUソケットのピンを壊さないように注意しましょう。

CPUを取り付ける

CPUとソケットは、ソケット形状に間違いなければ必ずピッタリ合います。

新しいCPUにあずき1粒程度のグリスを塗りましょう。

そのグリスを薄く伸ばし、CPUの表面が見えなくなるくらいまんべんなく塗ります。このとき、不純物が付着する可能性もあるため、指ではなくへらなどで塗りましょう。

リテール品でクーラーが付属している場合は、グリスを塗る必要はありません。

クーラーの取り付け

もともとのクーラー使用する場合は、ついていたグリスを拭き取りましょう。ティッシュペーパーなどで拭き取るときれいに取れますが、取れない場合は無水エタノールなどをティッシュに含ませると取れやすくなります。

CPUクーラーの足を外側に向けておき、黒いつまみが上に立ち上がっていることを確認してください。

4か所の足をマザーボードに入れ、対角線上に順番に止めていきます。カチッという感触や音がすればOKです。

CPUクーラーの電源ケーブルを忘れないようにマザーボードに接続し、パソコンのケースを閉めましょう。

交換したCPUの廃棄方法に関してはこちらの記事でも解説しています。

CPU交換後の確認

CPU交換が終わったら、正常にパソコンが動作することを確認しましょう。正常に動作しない場合は、CPU交換がうまくいっていない可能性もあります。

ここでは、パソコンの確認方法を紹介します。

パソコンの電源を入れる

パソコンの電源を入れるとマザーボードの種類によっては、メッセージが表示されます。

これは、BIOSが新しいCPUを認識したというメッセージのため心配ありません。

そのまましばらく待ちましょう。

「F1」キーを押してBIOSに入り、そのまま「SAVE」して「EXIT」を押します。

正しくCPU交換できていること確認

パソコンの画面が通常になったらマイコンピューターからプロパティを開き、CPUの情報を確認しましょう。

新しく取り付けたCPUの名前が表示されていたら正しくCPUが交換できています。

CPUの情報は、BIOSのシステム情報でも確認可能。

システム情報確認手順

- キーボードのWindowsキーを押し「System」と入力

- 「システム情報」を選択

- CPUの名前、番号などが表示される

参考:Intel サポート

CPUクーラーの取り付けを確認

CPUクーラーの取り付けは間違えやすいので、正しく取り付けできていることを必ず確認します。

間違えて装着するとCPUの温度が上がり、パソコンが故障する原因になります。

CPUの温度は「パフォーマンスモニター」で確認可能。

パフォーマンスモニターはWindowsの機能のため、ソフトなどをインストールする必要なく使用できます。

パフォーマンスモニターの確認方法

- Windowsマークを右クリック

- コンピュータの管理をクリック

- パフォーマンス>モニターツール>パフォーマンスモニターの順にクリック

- 表の上部にある緑の「+」ボタンをクリック

- カウンターの追加がポップアップされる

- ローカルコンピューターの下の一覧から「Thermal Zone Information」(熱エリアの情報)の右側をクリック

- 「Temperature」(温度)が表示されるのでクリック

- 「追加されたカウンター」の一覧に「Temperature」(温度)が追加されたことを確認し「OK」をクリック

- パフォーマンスモニターの下部「表示」の部分にカウンター「Temperature」が追加されている

- 「ログデータの表示」アイコンをクリック

- パフォーマンスモニターのプロパティから「グラフ」タブをクリック

- 「表示」は「時間軸ラベル」にクリック、「垂直スケール」には最大400と入力すしてOK

これで、パフォーマンスモニターに「Temperature」(温度)がグラフで表示されるようになります。

ケルビン表示のため、通常使う摂氏温度を確認するときは「273」を引きましょう。

CPUの適性温度は40~70度。70度以上の場合は、CPUクーラーがうまく取り付けできていない可能性があります。

CPU交換にかかる費用

自分ではCPU交換ができないと思ったら、修理業者などに交換を依頼する方法もあります。

業者によって、CPU交換にかかる費用は異なりますが、工賃が4000〜8000円程度、+部品(CPU)代というのが相場です。

CPU交換の費用例

| 会社例 | 費用 |

|---|---|

| A社 | 5,000円+部品代 |

| B社 | 4,400円+部品代 |

| C社 | 6,000円+部品代 |

| D社 | 7,600円+部品代 |

料金には保証やサポートなども含まれ、交換後の初期設定済みですぐにパソコンが使えるというメリットもあります。

一体型パソコンやノートパソコンなど、工程が多くなる場合は割り増し料金になることも。

業者に修理を依頼する場合は、パソコンの種類やCPUの種類などを事前に調べておくとスムーズです。

パソコンメーカーでもCPU交換が可能です。

パソコンメーカーの修理費用例

| メーカー | 費用 |

|---|---|

| 富士通:概算修理料金表 | 別途お見積り |

| NEC:修理料金表 | 62,480~65,780円 |

| hp:概算修理料金表 | 40,000~200,000円 |

| Dell日本:PCの修理 | サポートセンターに連絡後見積り |

| Lenovo:引き取り修理サービス料金 | 55,330~77,330円 |

| dynabook:修理概算料金 | 90,500円~ |

メーカー修理には、部品(CPU)代も含まれています。ノートパソコンは修理対応外のこともあるため、まずはメーカーサポートに電話して相談しましょう。

CPU交換後にパソコンが起動しないときの対処法

CPU交換後にパソコンが起動しない場合は、単純ミスの可能性もあります。焦らず次の方法を試してみましょう。

ディスプレイの電源スイッチなどを確認

意外と多いのが、単純なミスです。

ディスプレイの電源が入っているか確認しましょう。また、ディスプレイの電源コードがコンセントに差さっているかも確認してください。

HDMIケーブルや他のケーブルの差し込みがゆるんでいる場合もあります。まずは、このような接続機器類をしっかり確認しましょう。

またメモリがしっかりと接続されていない場合も起動しない原因になります。

熱暴走

CPUクーラーがうまく接続できていない場合は、CPUの冷却がうまくいかず温度が上昇し熱暴走を起こす場合があります。

またグリスを塗り忘れた場合も、同様です。

熱暴走を起こしたパソコンは、不具合が起こり起動しないこともあります。CPUクーラーの接続やグリスの塗り忘れがないかを確認しましょう。

クーラーやパソコン内部にホコリが溜まっている場合も熱暴走を起こすことがあるため、掃除するのも効果的です。

CPUの購入ミス

マザーボードとCPUの相性を間違えるとパソコンが起動しません。

マザーボードのメーカーを確認し、対応するCPUに間違いないがないかを確認しましょう。購入するCPUを間違えていた場合は、CPUを購入しなおす、またはマザーボードの交換が必要です。

BIOSのバージョンアップをしていない

CPU交換前に、BIOSのバージョンを確認し、必要ならBIOSをバージョンアップします。

BIOSのバージョンアップをしないまま、CPUを交換するとパソコンが起動しません。

この場合は、交換前のCPUに一度戻し、BIOSのバージョンアップをしてから再度新しいCPUを付け直します。

CPU交換の注意点

CPU交換は、パソコンのスペックが上がり快適になりますが注意点もあります。

次のことに注意して、CPU交換を行いましょう。

メーカー保証の対象外になる

CPU交換など分解と伴う作業を自分で行うと、「パソコンの改造行為」にあたりメーカー保証の対象外になります。

万が一の場合の保証を受けたい場合は、メーカー保証が残っている期間はCPU交換を避けましょう。

またCPU交換は繊細な作業です。パソコンが故障する可能性もあるため、自己責任で行いましょう。

参考:富士通 無料修理規定

慎重に優しく作業を進める

CPU交換作業は慌てないで、優しく進めましょう。

CPUのソケットは非常に衝撃に弱く、ソケット部分に物を落とすなどで曲がるとCPUが認識されなくなります。

パソコン内部は細かく表示が見えにくい場合もあります。ルーペを利用する、スマホで写真を撮り拡大するなどして情報を確認しながら慎重に進めてください。

周囲のパーツには極力触れないようにしましょう。パソコンは繊細な機器のため、メモリなどは少しの静電気で使い物にならなくなる場合も。

また、水分やホコリは厳禁のため、作業環境はきれいに保ち飲み物などの水分はそばに置かないようにしましょう。

IntelとAMDは互換性がない

IntelからAMDは両者に互換性はなく、たとえば、corei5→Ryzen7の交換はできません。CPUのソケット形状はCPUごとに異なり、パソコンに搭載しているマザーボードに対応しているCPUしか取り付けできません。

どうしてもIntelからAMDのCPUに交換したい場合、CPUだけではなくマザーボードごと交換する必要があります。

グリスの塗り直しが必要

新しいCPUには熱伝導グリスを必ず塗り替えてください。古いクーラーを取り外した際にこびりついたグリスは必ず拭き取り、新しいグリスを塗り直しましょう。

ただしリテール品のCPUを購入した場合は、付属のCPUクーラーにグリスが付着しているため、グリスの塗り直しは不要です。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

パソコンを購入し数年経つと、そろそろパソコンを買い替えた方がいいのかなと悩みますよね。

パソコンの買い替えは、仕事で使う場合は3〜5年、家庭で使用する場合は4〜6年程度での買い替えがおすすめです。

パソコンが急に壊れると、意に沿わないパソコンを買うことにもなりかねません。

パソコンは購入から3年経過したころから、購入計画を立てておくと買い替えのタイミングを逃さずパソコンを購入できます。

この記事では、パソコン買い替えのタイミングや安く買える時期、買い替えの際のデータ移行など、パソコンの買い替えに関するすべての情報をまとめています。パソコンの買い替えについて悩んでいる方は最後まで読んでみてください。

この記事でわかること

- パソコン買い替えのタイミングは購入から3~5年

- パソコンが安く買えるタイミングは年末

- 古いパソコンのデータは整理するデータ移行がスムーズ

パソコンを買い替えるタイミングは?

パソコンを買い替えるベストなタイミングはどんな時でしょうか。

パソコン購入からの年数やOSのサポート期間の終了、パソコンの使い方の変化などが買い替えを検討するタイミングです。

それぞれ具体的に解説します。

購入から3~5年以上

一般的にパソコンの寿命は、5年程度と言われています。

購入から5年経過すると必ず故障するわけではありませんが、さまざまな要因が積み重なり故障が出てくることが多くなるタイミングです。

パソコンメーカーは販売から数年間はパーツ保管し修理対応を続けていますが、4~6年程度でサポートが終了するため、3~5年で買い替えが必要と言われています。

パソコンの寿命に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンの平均寿命を解説!寿命がきたときの症状と長持ちのコツ>>

OSのサポート期間の終了

OSとはパソコンを動かすための基本的な機能を集めたソフトです。

代表的なOSはMicrosoft社の「Windows」、Apple社の「MacOS」です。

Windowsでは「Windows8」「Windows10」などのバージョンがあり、それぞれ定期的に更新を行い不具合の改善やセキュリティの強化を行っています。

たとえば、Windows10のサポート期間は2025年10月14日までで発売から10年間。

OSのサポート期間は、発売から10年間で購入からではありません。つまり、2022年1月に購入したWindows10のパソコンのサポート期間は約3年です。

サポート期間が終了すると「セキュリティ更新プログラム」が提供されなくなるため、ウイルス感染やハッキングなどのリスクが高まります。

OSのサポート期間が終了しても使い続けることは可能ですが、買い替えが推奨されます。

パソコンのスペックがソフトやゲームの推奨環境以下になった

パソコンが、いつも使用しているソフトやゲームの推奨環境以下になったら買い替えを検討しましょう。

グラフィックのきれいなオンラインゲームなどは必要なスペックが高く、古いパソコンでは快適に動作できない可能性もあります。

また、64ビット版のWindows10を快適に動作するにはメモリ2GB以上、ストレージの空き容量は20GB以上必要です。

メモリやストレージの容量が足りない場合は、Windows10を正常に動作できず不具合が起こるようになります。

ハードディスクの故障

ハードディスクはデータを記憶するパソコン内のパーツです。

パソコン内蔵のハードディスクが故障すると、メーカーでの修理費用は5~6万円程度かかります。5~6万円程度で購入できるパソコンも多く、修理費用が非常に高額になることから買い替えがおすすめ。

また、ハードディスクが故障するとデータの復旧に手間がかかるため、ハードディスクが故障する前に買い替えを検討するのが理想です。

パソコンが起動しなくなる原因には、電源やマザーボードの故障など他の原因もあります。たとえハードディスクを修理しても、すぐに他の部分が故障することもよくあります。

購入から5年過ぎたパソコンは、さまざまな部分の故障が多くなる時期でもあるため買い替えを検討しましょう。

こんな症状のパソコンは買い替え時

使用しているパソコンに次のような症状が現れたら、故障のサインかもしれません。

買い替えを検討しましょう。

異音がする

通常パソコンを起動するとハードディスクが動く音や、ファンが回転する音などが聞こえます。

しかし、カチンカチン、キュイーンなど今まで聞いたことない異音がパソコンから聞こえるようになったら、パソコンの寿命が近い証拠です。

パソコンの異音の原因はハードディスクの経年劣化の可能性も高いのですが、他にも冷却ファンからの異音の場合もあります。

パソコンの異音の頻度が多くなると、パソコン内に問題が発生している可能性もあります。

参考:富士通 FMVサポート パソコン本体から異音がします。故障でしょうか。

電源が落ちる・再起動を繰り返す

突然電源が落ちる場合は、冷却ファンや電源ユニットの故障の可能性があります。パソコンは熱に弱いため、高温になるとパソコンに負荷がかかり電源が落ちることも。

パソコンの部品は消耗品のため、長年使用すると経年劣化します。ケーブルの劣化による電圧の低下、ハードディスクやマザーボードの故障も電源が落ちる原因になります。

また再起動を繰り返す場合は、CPUの故障や不具合の可能性も。電源を切り放置する、BIOSプログラムの初期化、ウイルスチェック等を試しても改善しない場合はCPUの寿命と考えましょう。

頻繁に電源が落ちる、再起動を繰り返す場合は買い替え時のサインです。

パソコンの再起動が終わらない!ぐるぐるしたまま動かない原因と対処法>>

頻繁にフリーズする

パソコンが頻繁にフリーズするのは、ハードディスク(HDDやSSD)の寿命が原因のことが多いです。長年使用したパソコンは、ハードディスクが消耗し正常にパソコンが動かなくなることも。

ハードディスクが故障すると、パソコンがフリーズするだけでなく、データが消える可能性もあります。また冷却ファンの故障やメモリ不足、容量不足などもフリーズの原因になります。頻繁にパソコンがフリーズする場合は、買い替えを検討しましょう。

パソコンのフリーズに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンが頻繁にフリーズする原因と対処法!強制終了の方法も解説>>

焦げ臭い

電源ユニットや冷却ファン、内部回線などが故障すると、パソコンから焦げたにおいがすることもあります。

とくにコンデンサーの破裂して焦げたにおいがする場合は、大量の電源が流れ電源モジュール内のチップが焼けて強烈な異臭がします。

焦げ臭いままパソコンを使用し続ける発火の危険があるため、すぐにパソコンの電源を切り、コンセントからプラグを抜きパソコンの使用を中断してください。

頻繁にブルースクリーンになる

ブルースクリーンとは、パソコンの起動時や稼働中に突然表示される、青い背景のエラーメッセージです。

キーボードの操作が一切できなくなるため、ストップエラー、停止エラーとも呼ばれ、経年劣化が激しいほど起こる頻度も多くなります。

エラーメッセージに従い対処すれば改善される可能性もありますが、頻繁にブルースクリーンが起こる場合は、ハードディスクが故障している可能性もあり、ハードディスクが完全に故障するとデータを消失場合もあります。

頻繁にブルースクリーンが起こる場合は、パソコンの買い替えを検討しましょう。

ブルースクリーンに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンのブルースクリーンが頻発する原因は?エラーコードの種類と対処法>>

ノートパソコンのバッテリー駆動時間が短い

ノートパソコンの場合は、バッテリーの寿命が近づくと駆動時間が異常に短くなります。電源ケーブルをつないでも充電できなくなり、電源ケーブルを抜くとパソコンが使用できなくなることもあります。

バッテリーの交換で症状が改善する可能性もありますが、改善しない場合は買い替えを検討しましょう。

パソコンのバッテリーの寿命に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています

ノートパソコンのバッテリーの交換時期は?交換方法や寿命を伸ばす方法も紹介>>

パソコンが安く買える時期は年末!

パソコンを買い替えるなら、少しでも安くお得に購入したいと思いますよね。

パソコンには、安く購入できる時期があります。

パソコンを安く買える時期は次の3つのタイミング。

- モデルチェンジ

- 年末年始

- 決算セール

パソコンは1年の中で販売サイクルがあり、1月に春モデル、5~6月に夏モデル、10月に秋・冬モデルが発売されます。

新モデル発売の1カ月前は旧モデルが安くなる傾向もあるため、旧モデルがねらい目です。

年末年始は春モデル発売前のモデルチェンジ時期とセールが重なるため、お得にパソコンを購入できる傾向があります。

多くの量販店では3月や9月に開催される決算セール。決算セールとは家電量販店の決算時期に行われるセールで、決算前にできるだけ多くのパソコンを販売するために価格が引き下げられます。

パソコンをできるだけ安く購入するためには、購入する時期を選ぶことです。そのため、故障してパソコンが動かなくなる前に計画的に購入することが大切。

パソコンが安く買える時期を狙って、お目当てのパソコンをできるだけ安く購入しましょう。

パソコンを買い替える前にやること

パソコンを買い替え手データ移行する前には、古いパソコン内のデータ整理やバックアップを取りましょう。

事前に準備をしておくことで、パソコン買い替え後のデータ移行が簡単に進みます。

古いパソコンのデータ整理

古いパソコン内にあるデータは整理しておきましょう。

不要なデータは削除し、今後も必要なデータはまとめておくと、新しいパソコンへのデータ移行に時間がかかりません。

また新しいパソコンで使用したいアプリや設定、パスワード一覧もまとめておくと万が一移行に失敗し、再インストールが必要になった場合も安心です。

パソコン買い替え後のデータ移行方法!Windows10や外付けHDDを使った方法を解説>>

古いパソコンのデータのバックアップを取る

バックアップとは、パソコン内のデータのコピーを作ること。パソコンの故障に備えて定期的にバックアップを取っておくと安心です。

パソコン内のデータは、クラウドを利用してバックアップできますが、インターネットの接続に失敗する可能性も考えて外付けハードディスクへもバックアップを取っておくと安心です。

ログイン情報の確認

新しいパソコンでは、これまでの設定やサイトのパスワードは引き継がれず、新たにログインし直します。

よく使うサイトのログインIDやパスワードなどをブラウザに保管している場合は、メモを取っておきましょう。

サイトパスワードの例としては、次のものがあります。

- ネットバンキングの口座番号やパスワード

- 買い物サイトのパスワード

- Yahoo!やGoogleのアカウント

- マイクロソフトアカウント

- インターネットプロバイダの契約パスワード

IDやパスワードを忘れると、サイトのログインできなくなります。必ずログイン情報を確認し、まとめてメモしておきましょう。

メールアカウントの移行

これまでやり取りしたメールや、メールアドレスのアドレス帳などは、パソコンのバックアップをとることでデータ保存できますが、メールソフトにあるインポートやエクスポート機能を使ってもデータ移行できます。

- 古いパソコンでデータをエクスポート

- エクスポートしたデータをメモリに保存

- 新しいパソコンでデータファイルをインポートして復元

ソフトに互換性があれば、この手順に従えば新しいパソコンでもアドレス設定などがそのまま使用できます。

インターネット上のブラウザメール(Gmail、Yahoo!メールなど)を利用している場合は、データ移行の必要はありません。インターネットブラウザから、新しいパソコンでログインするだけでメールが使用できます。

有料ソフトの確認

有料ソフトを使用している場合は、移行方法をメーカーのサイトで確認しておきましょう。

インターネット上でログインしてパソコンを切り替え、古いパソコンからのアンインストールが必要などさまざまな方法があります。

有料ソフトはライセンス認証が必要なソフトも多く、パソコンを買い替える場合はライセンスの移行も必要です。

たとえば、WordやExcelが使えるソフト「Microsoft Office」の移行方法は、古いパソコンからアンインストールして、新しいパソコンでライセンス認証します。

ただし移行できるのはパッケージ版Officeのみです。古いパソコンに添付されているOfficeは移行できません。また使用しているセキュリティソフトの移行方法も確認しておきましょう。

パソコン買い替え後のデータ移行の注意点

パソコン買い替え後のデータ移行は、今後パソコンを快適に使うために大切です。

ここでは、データ移行に失敗しないための注意点を紹介します。

ソフトウエアやメールの移行も忘れないこと

新しいパソコンで、利用するソフトウェアやメールの移行を忘れないようにしましょう。

事前にリストアップしておいた情報を基に、移行してください。

移行に失敗した場合は、再インストールが必要です。メモしたIDやパスワードを基に新たにログインしましょう。

データ移行は時間に余裕をもって行う

データ移行にかかる時間は、パソコン内のデータ容量やパソコンのスペックによって異なります。

データのコピーが数分で終わる場合もありますが、数時間~半日以上かかる場合もあり予測はできません。

データ移行中に外出して、データ移行に失敗する可能性もあります。データ移行は時間に余裕のあるタイミングで行えるように計画しましょう。

ノートパソコンは電源コードが必要

パソコンのデータ移行は、長時間に及ぶ可能性があります。

ノートパソコンの場合、電源コードを繋がずデータ移行すると途中でバッテリー切れになりデータ移行に失敗することもあります。

必ず電源コードを接続して、データ移行をはじめましょう。

パソコン買い替え後のデータ移行方法!Windows10や外付けHDDを使った方法を解説>>

パソコン買い替え後のデータ移行方法

パソコンを買い替えたら、古いパソコンからデータ移行します。

ここでは、データ移行方法を5つ紹介します。

外部メディアを使う

外付けハードディスクドライブやUSBメモリ、CDやDVDなどの外部メディアを利用すると手動でデータ移行できます。

データ容量に合わせて適切な外部ストレージを選びましょう。

- 古いパソコンに外部メディアを接続

- 移行したいデータをコピー

- 外部メディアを新しいパソコンに接続

- 内部ストレージにデータをコピー

これでパソコン内のデータ移行は完了です。

写真や音楽、文書などのデータ移行できますが、アプリやブラウザの「お気に入り」などの設定、ログイン情報は引き継がれません。

Wi-Fiを使ってクラウドサービスを利用

USBメモリや外付けハードディスクがない、購入したくないのであれば、Wi-Fi環境で利用できるクラウドサービスを利用する方法もあります。

クラウドサービスは、パソコン内のファイルや写真などのデータを保存できる場所です。

クラウドサービスには、Microsoftの「OneDrive」、Googleの「GoogleDrive」、Appleの「iCloud」などがあります。

参考:Google Drive

参考:Apple iCloud

データ移行ソフトソフトを利用

有料のデータ移行ソフトを利用すると簡単にデータ移行ができます。

データ移行の方法は、データ移行ソフトをパソコンにインストールして数回クリックすると完了と、とても簡単。

移行できるデータはソフトによって異なるため、移行したい内容に合わせてソフトを選びましょう。また、ソフトには対応するOSのバージョンがあるため、購入前に確認しましょう。

USBケーブル・LANケーブルを使う

ケーブルを使用して、データ移行する方法もあります。

データ転送用のUSBケーブルでパソコン同士を接続すると、移行したいデータを「ドラッグ&ドロップ」するだけで簡単にデータ移行できます。

LANケーブルを使用すれば、一度に大容量のデータを速く移行可能です。

しかし、LANケーブルでのデータ移行はパソコン同士がお互いを認識する必要があるため、ネットワーク設定の変更などが必要です。

LANケーブルを使用してデータ移行を行うとインターネットが不通になり、データ移行後は再設定が必要になります。

OS搭載の機能を使う

OSには、簡単にパソコンのデータ移行できる機能があります。OSに搭載された機能であれば、無料で簡単にデータ移行可能。

ここでは、WindowsとMacの場合のデータ移行方法を紹介します。

【Windows10】バックアップと復元

まずはシステムイメージを作成します。システムイメージとは、Windowsの状態をすべてコピーしたファイルのことです。

保存できるものは、Windowsのドキュメントやデスクトップのフォルダー、ブラウザのお気に入り、アプリケーションの個人設定ファイルなど。

システムイメージを作成すると、バックアップ時のWindowsの状態を保存可能です。

バックアップと復元を利用したデータ移行

- 古いパソコンの「スタートボタン」から「Windowsシステムツール」をクリック

- コントロールパネルをクリック

- コントロールパネル画面上の「システムとセキュリティ」をクリック

- 「バックアップと復元」を選択し「システムイメージの作成」を選択

- 外付けハードディスクなどにデータを保存

- 新しいパソコンに外付けハードディスクを接続

- コントロールパネルの「システムとセキュリティ」をクリック

- 「バックアップからファイルを復元」で新しいパソコンにデータ移行

参考:SONY [Windows 10] システムイメージをバックアップする方法

【Windows8以前】Windows転送ツール

Windows8までのパソコンであれば、標準搭載されているWindows転送ツールが利用できます。

Windows転送ツールでは、次のデータを移行可能。各種設定などは移行できません。

- ユーザーアカウント

- メール

- Excel、Wordなどのドキュメント

- お気に入り

- 音楽、ビデオ、写真

- その他

古いパソコン、新しいパソコン両方に転送ツールがインストールされていることが必要です。Windows10には、搭載されていないため利用するためには事前にインストールしましょう。

Windows転送ツールでのデータ移行方法

【古いパソコン】

- 「スタート」から「コントロールパネル」をクリック

- 「システムとセキュリティ」をクリック

- 「バックアップの作成」をクリック

- 「バックアップと復元」の「Windows転送ツール」をクリック

- 「Windows転送ツールへようこそ」が表示されるので「次へ」をクリック

- 「 項目を新しいコンピューターに転送する方法を選択してください。」と表示されたら「 外付けハード ディスクまたは USB フラッシュ ドライブ」をクリック

- 「これは今までのコンピューターです」をクリック

- 「このコンピューターから転送する内容を選択します」と表示されたら、転送する項目にチェックを入れ 「次へ」をクリック

- バックアップデータを保護する場合は 「パスワード 」を入力

- 「転送ツール ファイルの保存」が表示されたら保存場所を指定して「保存」

- 「転送のためのファイルと設定が保存されました。」と表示されたら「次へ」をクリック

- 「このコンピューター上での Windows 転送ツールの処理は完了しました。」と表示されたら「閉じる 」をクリック

【新しいパソコン】

- スタートをクリックして「アプリ」から「Windows転送ツール」をクリック

- 内容を確認し「次へ」をクリック

- 「 Window 転送ツールで、既に他の PC からのファイルを保存済みですか? 」 というメッセージが表示されるのでファイル保存した外部メモリ を挿入し「はい」をクリック

- 転送元のパソコンで保存した 「Windows 転送ツール – 今までのコンピュータの項目」ファイルをクリックし「開く」をクリック

- 「設定を転送できません」と表示されるので「OK」をクリック

- 「転送する項目」にチェックが入っていることを確認し「転送」をクリック

- 「この PC に項目を転送します」と表示されたら転送が完了するまでしばらく待つ

- 「ファイルが転送されました。」と表示されたら「 閉じる」をクリック

Macのデータ移行

Macのデータ移行は、Appleが提供する「移行アシスタント」を利用してデータ移行できます。

- 2台のMacをケーブルで接続

- 新しいパソコンで「アプリケーション」をクリック

- 「ユーティリティ」をクリックし「移行アシスタント」を開き「続ける」をクリック

- ユーザー名とパスワードを入力後、「別のMacへ」を選択

- 古いパソコンで「移行アシスタント」を開き、ユーザー名とパスワードを入力

- 「Mac、Time Machineバックアップ、または起動ディスク」をクリックして「続ける」をクリック

- 新しいパソコンで「このMacに情報を転送」の表示を確認し「続ける」をクリック

- 新旧両方のパソコンでセキュリティコードを確認した後に「続ける」をクリック

- 移行したいデータを選択したら「続ける」をクリック

新しいパソコンの初期設定方法

新しいパソコンに買い替えた後はパソコンの初期設定を行いましょう。

パソコンのセットアップ

新しいパソコンを使う前には、パソコンのセットアップが必要です。

パソコンを使用するユーザー情報を登録し、ユーザー名の設定、パソコン使用時のプライバシー設定を行います。

パソコン内が他人の目に触れる可能性がある場合は、端末のパスワードの設定も必要です。

インターネット接続

新しいパソコンをインターネットに接続します。

まずはインターネットに接続しないとデータ移行のためのクラウドへの接続やメール設定などができません。

またWi-Fiでインターネット接続する場合は、ワイヤレスネットワークアダプターが認識されていることを確認し、Wi-Fi設定をしましょう。

Wi-Fiの設定

Wi-Fiを利用するにはWi-Fi機能を搭載したルーターを設置し、ネットワーク設定でWi-Fiの接続設定を行います。

ワイヤレスネットワークに接続する方法

- Wi-Fi機能をオンにする

- 通知領域でネットワークのアイコンを選択

- 一覧から接続したいネットワーク名を選択し「接続」を選択

- セキュリティキー*を入力

*セキュリティキーとはルーターに記載されたパスワード。ルーターの説明書などで確認可能。

以上でパソコンがインターネットに接続できるようになります。

インターネット接続が完了したら、ブラウザなどで画面が表示されることを確認しましょう。

周辺機器との接続を確認

プリンターやデジカメ、テレビなどの周辺機器は、ドライバやソフトの再インストールが必要です。使用している機器のメーカーでインストールの方法を確認しましょう。

ソフトウェアのインストール

新しいパソコンには、ソフトウェアがインストールされていません。

古いパソコンで使用していたソフトウェアをインストールして、設定を行います。ライセンスがあるソフトウェアなどは、古いパソコンでアンインストールが必要な場合もあります。

メールアカウントの移行

メールソフトはアカウントをそのまま移行できます。

Outlookは連絡先をエクスポートすると、連絡先のコピーがファイルに保存されます。このファイルを利用して、新しいパソコンに移行可能です。

Outlookの移行方法(データのエクスポート)

- パソコンのOutlookで「ファイル」を選択

- 「開く/エクスポート」、「インポート/エクスポート」 の順にクリック

- 「ファイルにエクスポート」を選択

- 「コンマ区切り値」を選択

- 「エクスポートするフォルダーの選択」から自分のアカウントの連絡先を選択し「次へ」をクリック

- 「参照」を選択し、ファイルの名前を指定し「OK」をクリック

- 新しい連絡先ファイルの保存先を指定して「次へ」をクリック

- 「完了」をクリックし連絡先のエクスポートを開始

- 「インポート/エクスポート実行中」ボックスの表示が消えたら完了

参考:Microsoft サポート Outlook から連絡先をエクスポートする

Outlookの移行方法(データのインポート)

- Outlook リボンの上部で「ファイル」を選択

- 「開く/エクスポート」、「インポート/エクスポート」 の順にクリック

- ウィザードが起動したら「他のプログラムまたはファイルからのインポート」 を選択し、[次へ] をクリック

- 「コンマ区切りファイル]」を選択し、[次へ] をクリック

- 「ファイルのインポート]」ボックスで連絡先ファイルを参照して選択

- Outlook で重複する連絡先を処理する方法を指定して「次へ」をクリック

- 「保存先フォルダーを選択してください]」ボックスで「連絡先」 、「次へ」 の順に選択

- 「Finish」 を選択

- 「インポートの進行状況」 ボックスが閉じると完了

参考:Microsoft サポート Outlook に連絡先をインポートする

Outlook の下部にある 「ユーザー」アイコンを選択すると連絡先が表示されます。

セキュリティを設定する

Windows10にはセキュリティソフトとして標準搭載されているのが「Windows Defender」です。無料で使えるセキュリティソフトですが、有効にしていればウイルスやスパイウェアなどは検出次第削除されます。

正しく設定しておけば、アップデートの際に自動更新され常に最新の状態でパソコンをウイルスなどの危険から守ってくれます。

Windows Defenderの設定方法

- スタートボタンから設定

- 「更新とセキュリティ」をクリック

- Windows Defenderの操作画面を開く

- リアルタイム保護をオンにする

パソコン買い替え後のデータ移行方法!Windows10や外付けHDDを使った方法を解説>>

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

いつものようにiPhoneの充電をしようとしたのに、全く充電できない、もしくは思うように充電が進まない、ということがあると思います。

しかし、iPhoneが充電できない理由は充電器だけでなく本体やバッテリーの可能性もあります。

また、その対処法も充電できない原因によっても異なります。

この記事では、iPhoneで充電できない原因とその対処法について、詳しく解説していきます。

【この記事でわかること】

- iPhoneが充電できない場合の症状

- iPhoneで充電ができなくなる原因

- iPhoneで充電できない時の対処法

- 何をしても駄目な時にはどうすべきか

- 充電できない時にやってはいけない行動

iPhoneが充電できない場合の症状

iPhoneが充電できない場合に見られる症状は、次の2つです。

- 充電マークが表示されている

- 充電マークがすぐ消えて接続音がなる

ここでは、それぞれの症状を詳しくみていきましょう。

充電マークが表示されている

充電器を接続して充電マークが表示されているにもかかわらず、充電が増えない症状です。

正常なiPhoneでもゲームをプレイしていて充電が溜まらないケースはありますが、この場合は放置しても充電が溜まりません。

ただし充電が80%から溜まらない場合は、iOS13以降の機能である「バッテリー充電の最適化」がONになっていないか確認してみましょう。

「バッテリー充電の最適化」はバッテリー劣化を防ぐため、起床時間に合わせてバッテリーを100%にする機能です。

オフにすることによって、改善される可能性があります。

充電マークがすぐ消えて接続音がなる

iPhoneを充電すると充電マークになって接続音がなりますが、この接続音が何度もなります。

接続音はなっているものの、正常に充電はできていません。

充電器のケーブルの破損、もしくは差込口が壊れている可能性があります。

iPhoneで充電できない原因

iPhoneが充電できない原因は多岐にわたります。

この項目では、「充電器側」「iPhone側」「バッテリー側」に分けて、iPhoneが充電できなくなる原因を解説していきます。

充電器側の原因

充電器側の問題で充電できない場合は、主に以下の7つが原因となります。

ケーブルがしっかりと挿さっていない

意外と多いのが、単に充電器やiPhone本体にケーブルがうまく挿さっていないため充電できていない、というケアレスミスです。

充電できないという状態に慌てず、まずはケーブルがしっかりと挿さっているかを確認してみましょう。

ただ、ケーブル等の劣化によって、一見しっかりと挿さっているように見えても充電できていない、というパターンもあります。

充電ケーブルの断線

充電ケーブルが断線していると、当然充電はできません。

何度挿し直してみても充電されないという時は、断線の可能性があります。

特に純正品以外のケーブルを使っていると、断線トラブルが起こりやすいです。

純正品であっても、ケーブルの上に何か重いものを載せてしまったり、強く引っ張ったりした場合に断線を起こすことは珍しくありません。

また、適切に使用していた場合でも、経年劣化により断線を起こすことがあります。

こうした破損したアクセサリを使用すると、iPhone本体にもダメージを与える可能性がありますのでご注意ください。

ワイヤレス充電のやり方を間違っている

iPhone8以降のモデルでは、直接ケーブルを挿して充電する以外に、ワイヤレスでの充電も可能となりました。

比較的歴史の浅い充電方法のため、「充電できない!」と焦る方が多いようです。

ワイヤレス充電がうまくいかない時の原因は、主に以下の4つです。

- ワイヤレス充電器の上に正しくiPhoneを置いていない

- スマホカバーが充電の邪魔をしている

- iOSの不具合

- ワイヤレス充電器の故障

ケーブルが非純正品

iPhoneのライトニングUSBケーブルには、以下の3つが存在します。

- 純正品

- MFI認証品

- 非純正品

純正品ケーブルとは、Appleが製造しているケーブルで、最も安全性が高いものとなっています。

MFI認証ケーブルとは、Appleが自社製品との互換性を保証しているケーブルで、純正品同様問題なく使用できます。

そして、純正品でもMFI認証品でもないケーブルが、非純正品となります。

非純正品の場合は品質がバラバラであり、粗悪品を掴んでしまうと「突如充電できなくなる」「iPhone本体にダメージを与える」といった事態に陥ることがあります。

なお、一見MFI認証のケーブルのように見えても油断は禁物です。

無許可でMFI認証マークを使っていたり、認証機能をコピーしたりしている非純正品も存在するため、MFI認証のケーブルと見せかけて実はただの粗悪品、ということもあります。

ケーブルやアダプタの端子が曲がっている

アダプタをコンセントに挿す時や、ケーブルを充電器やiPhoneに挿す時に、変な方向に強い力が加わってしまい端子が曲がることがあります。

端子が曲がってしまうと、正しく充電できなくなることが多いです。

パソコンがスリープモードになっている

USBケーブルを使ってパソコンで充電をしている場合、パソコンの設定によっては、スリープモードになってしまうと充電できません。

モバイルバッテリーが寿命を迎えている

モバイルバッテリー利用時に、バッテリー切れでもないのに充電できないという場合は、モバイルバッテリーが寿命を迎えている可能性があります。

モバイルバッテリーに使用されているリチウムイオン電池は、無限に使えるものではありません。

充電をするたびに劣化していき、いつかは使えなくなってしまいます。

iPhone本体の原因

iPhone本体側の問題で充電できない場合は、主に以下の6つが原因となります。

iPhoneの充電ポートの故障や異物の詰まり

iPhoneの充電ポートに埃などの異物が詰まっている場合、うまく充電できないことがあります。

また、充電ポートの機能に不具合が生じ、ライトニングケーブルの端子を認識しないというケースも考えられます。

iPhone内部で熱暴走を起こしている

iPhoneが、熱くて持っていられないくらいの熱を帯びたら要注意。

熱暴走を起こしている可能性があります。

熱暴走とは、

- 直射日光を当て続けた

- 高温な状況で放置

- 多くのアプリを同時並行して使うなどCPUに負荷をかけすぎた

といった時に起こる可能性があり、熱暴走が発生すると様々な不具合が生じます。

その不具合の一つに、「充電ができなくなる」というものがあります。

iPhoneの水没

iPhone7以降は防水機能が搭載されましたが、水に弱い精密機械であることは変わらないため、水没は充電不良の大きな原因となります。

また、防水機能は経年劣化もするため、年数の経ったiPhoneの場合は完全な水没でなくとも充電できなくなる可能性があります。

iOSの不具合

長期間に渡ってiOSのアップデートを行なっていなかったり、何らかの理由でiOSに不具合が発生していると、充電不良の原因となる場合があります。

「最適化されたバッテリー充電」の設定が有効になっている

80%以上の充電ができない、もしくはなかなか充電が進まない場合は、「最適化されたバッテリー充電」の設定が有効になっているからです。

iOS13以降に搭載された機能で、バッテリーを長持ちさせるための設定ですので、故障ではありません。

電池残量がほとんどない

電池残量がゼロ、またはゼロに近い状態で充電した場合、画面には電池マークが表示されるだけで、充電が進んでいるのかどうかわからないことがあります。

しかしこれは、起動に必要な充電がないために起こる現象なので心配は不要です。

そのまま10分から20分ほど待っていれば、使用できる状態になります。

バッテリーの原因

充電できない理由がバッテリーにある場合は、以下のような現象が起こっている可能性が高いです。

バッテリーの劣化

iPhoneのバッテリーにはリチウムイオン電池が使用されていますが、充電池は、使用すればするほど劣化していくのが宿命です。

Apple公式サイトでも、以下のように書かれています。

バッテリーの化学的経年劣化が進むと

充電式バッテリーはすべて消耗品で、化学的経年劣化が進むにつれて性能が低下します。

リチウムイオンバッテリーの化学的経年劣化が進むと充電可能な容量が低下し、その結果、再充電が必要になるまでの時間が短くなっていきます。

~中略~

このような状況と化学的経年劣化が重なると、インピーダンスの増加はさらに顕著になります。こうしたバッテリーの化学的特性は、業界全体に普及しているリチウムイオンバッテリーすべてに共通するものです。

要は、iPhoneに限らず、リチウムイオン電池を使っているバッテリーはすべて消耗品であり、充放電を繰り返すことによる経年劣化は避けられない、ということが説明されています。

iPhoneのバッテリー寿命に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

iPhoneバッテリーの寿命の目安は何年?確認方法や長持ちさせるコツも解説>>

iPhoneで充電できない時の対処法

iPhoneの充電ができない場合の対処法を原因別にまとめましたので、是非参考にしてみてください。

充電器が原因の場合の対処法

充電器が原因と思われる場合の対処法は以下の通りです。

ケーブルが正しく挿さっているか確認する

充電ケーブルがうまく挿しこまれていない可能性を考慮し、何度か抜き差しを繰り返してみてください。

力任せに挿すと状況の悪化を招く場合がありますので、丁寧に作業してください。

純正品のケーブルを使用する

非純正品のケーブルを使用している場合は、純正品のケーブルを購入して試してみてください。

非純正品は安いですが、その分粗悪なものもありますので、最初から充電できなかったり、故障しやすかったりします。

また、一見普通に使用できているように見えても、純正品以外のケーブルの場合ですと供給できる電圧にばらつきがあるため、iPhone本体へダメージを与える可能性があります。

純正品以外でも優秀なケーブルはありますが、その見極めは難しいので、必ず純正品を使用するようにしてください。

USBアダプタを変えてみる

ケーブルに異常がない場合、次に疑われるのはUSBアダプタの異常です。

端子の曲がりや何らかの不具合によって正常に機能しなくなっている可能性があるので、一度Appleストアへ相談した上で、純正品のアダプタを検討してください。

ワイヤレス充電がうまくいかない場合

前述の通り、ワイヤレス充電がうまくいかない時の原因は、主に以下の4つです。

- ワイヤレス充電器の上に正しくiPhoneを置いていない

- スマホカバーが充電を邪魔をしている

- iOSの不具合

- ワイヤレス充電器の故障

まずはスマホカバーを外し、それからワイヤレス充電器の上にiPhoneを正しく載せてみてください。

これで解決しない場合は、iOSの不具合が考えられますので、再起動やアップデートを行なうことで解決することがあります。

ここまでやっても駄目な場合は、ワイヤレス充電器の故障が疑われますので、新しいワイヤレス充電器を購入するか、ケーブルでの充電に切り替えるかを検討してみてください。

iPhone本体が原因の場合の対処法

iPhone本体が原因と思われる場合の対処法は以下の通りです。

まずは低電力モードにする

充電できない状態のiPhoneでいろいろな操作を試すと、さらに電力を消費してしまいます。

電池残量がゼロになってしまうと何もできなくなるので、それを避けるためにも、まずはiPhoneを低電力モードに切り替えてから作業を行なうようにしましょう。

低電力モードへ切り替えるには、まず設定画面を開き、「バッテリー」の項目をタップします。

すると、バッテリーの設定画面が開くので、画面上部にある「低電力モード」をONにします。

上記画像ではOFFになっていますが、赤枠の右部分をタップしてONにすれば、低電力モードに切り替わります。

iPhoneを再起動する

ソフト面で何らかの不具合が起こっている場合は、再起動するだけで解決することもあります。

充電できないというトラブルに限らず、不具合発生時はとりあえず再起動してみるのがよいでしょう。

iPhoneの充電ポートを掃除する

iPhoneの充電ポートを覗き込んでみて、埃などの異物が詰まっていないかを確認してください。

何か詰まっているようならば、以下の手順でポートの掃除を行なってください。

- 掃除前に電源を落とす

- 爪楊枝でやさしく異物を取り去る

- 薄手の布でポートの細かい汚れを拭き取る

注意点として、爪楊枝を使う際にはガリガリと力任せにポートをほじくらないことです。

また、爪楊枝がないからといって、安全ピンなどの金属製のものを使用するのもやめてください。

ポートの中の金属を傷つけてしまう可能性があります。

綿棒やティッシュで掃除をしようとする方も多いようですが、得策ではありません。

掃除をしたつもりが、綿棒やティッシュの繊維がポート内に残ってしまい、新たなゴミとなって充電を邪魔する要因になってしまいますので。

最後に、薄手の布での掃除について。

仕上げとばかりに、「フッ!」と息を吹きかけたくなりますが、その時に唾が飛んでしまうと湿気の原因となってしまいますので避けてください。

当然、ウェットティッシュなどの濡れた素材を使用するのも駄目です。

iPhoneを冷却する

水だけでなく、精密機械は熱にも弱いもの。

従って、iPhoneが異常に熱く、熱暴走が疑われる場合には、「涼しい場所に放置する」・「扇風機で冷やす」といった対応を取ってください。

パソコンにファンが搭載されているように、ただ風を送るだけでも冷却効果は大きいです。

これで熱暴走が止めば、再び充電できるようになる場合もあります。

気を付けていただきたいのが、「冷やせるならば何をしてもいい」ということではないことです。

「iPhone7以降は防水機能があるから冷水で冷やそう」

「保冷剤をiPhoneの上に載せよう」

こういった対策は厳禁です。

防水機能があるとはいえ、精密機械が水に弱いことには変わりありません。

また、冷蔵庫で冷やすといった行為もNGです。

急速に冷やされたことでiPhone内部に結露が発生し、湿気を帯びてしまう可能性がありますので。

あくまで、自然な形での冷却を試みてください。

iOSのアップデートを行なう

iOSのアップデートを行なうだけで、充電が可能になることもあります。

iOSは、常に最新バージョンにしておきましょう。

水没時は電源を切って放置

iPhoneの水没時には、誰しも「一刻も早く乾かさないと!」という焦りが生じることでしょう。

ただしその際、ドライヤーの熱風で乾かすのはNGです。

精密機械は熱に弱いため、熱風を当て続けてしまうと基盤の故障などに繋がってしまいます。

水没した際は変に何かしようとせず、電源を切り、風通しの良い涼しい場所に放置してください。

運が良ければ、これだけでiPhoneが復活することもあります。

充電が80%で止まる場合は「最適化されたバッテリー充電」の設定を変更する

充電が80%で止まってしまう場合は、「設定」⇒「バッテリー」⇒「バッテリーの状態」とタップしていくと出てくる以下の画面にて、「バッテリー充電の最適化」をオフにすれば設定が変更されます。

参考: 「iPhone や iPod touch が充電されない場合 – Apple サポート(日本)」

バッテリーが原因の場合の対処法

バッテリーが原因と思われる場合の対処法は以下の通りです。

バッテリーの劣化状況を確認

「設定」⇒「バッテリー」⇒「バッテリーの状態」とタップし、「最大容量」を確認します。

上記の赤枠の部分です。

こちらのバッテリーの最大容量が「80%」を下回った時は、バッテリー交換の目安となります。

その他のiPhoneの充電に関するトラブルの対処法

スリープモードでも充電できるように設定する

パソコンを一定時間操作しないとスリープモードとなることがありますが、このスリープモード中は電力消費を抑えるために充電できなくなる設定になっていることが多いです。

しかしWindowsの場合は、パソコンの設定を変更することでスリープモード中でも充電可能となります。

手順としては、まずコントロールパネルを開き、「システムとセキュリティ」をクリックします。

その後、「システム」をクリックして設定画面を開き、以下の流れで進んでいきます。

①「電源とスリープ」を選択

②「電源の追加設定」を選択

③「プラン設定の変更」を選択

④「詳細な電源設定の変更」を選択

そして最後に、「USB設定」の項目にある「USBのセレクティブ サスペンドの設定」を「有効」に切り替えると、スリープ状態でもiPhoneの充電ができるようになります。

「アクセサリはサポートされていません」いう警告が出る場合

iPhoneで「アクセサリはサポートされていません」という警告が出る場合は、以下のような対処法を試してみてください。

- 何度か挿し直す

- ケーブルの破損を確認する

- ケーブルを純正品にする

- iOSをアップデートする

- iPhoneの充電ポートを掃除する

何をやっても充電できない場合

上記の対処法をすべて試しても駄目な場合は、それ以上自分で何かをしようとせず、下記内容を参考に行動してください。

Appleへ問い合わせ

いろいろ試した結果解決しなければ、Appleストアへの問い合わせを行ないましょう。

iPhoneに詳しいスタッフが、問題解決のために回答してくれます。

店舗へ修理を依頼

修理するしかないとわかった場合は、Appleの正規店、もしくは信用できる非正規店へ修理を依頼してください。

決して、自分で修理しようとはしないでください。

※信頼できる非正規店の選び方は後述します

iPhoneを買い替える

それなりの年数に渡ってiPhoneを使用している場合は、いっそのこと買い替えるというのも手です。

すべてのiPhoneには1年間の保証期間がついていますが、保証期間を大幅に過ぎ、何年にも渡って使用している場合、仮に故障個所を直したとしてもまた新たな故障が発生することも充分考えられます。

その都度修理費用がかかっていては、コストパフォーマンスが良くありません。

故障が発生するということは、iPhone本体が悲鳴を上げ始めているサインでもあるため、買い替えを検討するのもアリでしょう。

いらなくなったiPhoneは携帯処分.comで無料処分できます。

送料やデータ処分の費用も一切かかりません。

充電できないiPhoneの修理方法

ここでは、充電できないiPhoneの修理方法を次の4店舗に分けて紹介します。

- アップル

- ソフトバンク

- ドコモ

- au

iPhoneが壊れてしまい修理に出すことを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

アップル

アップルは下記の2つの方法で修理を行うことができます。

- 持ち込み修理

Apple 正規サービスプロバイダや Apple Store に製品を持ち込んで修理(来店予約が必要)

- 配送修理

Apple 指定の配送業者が自宅に製品を取りに行き、Appleへ配送

直接Appleに修理してもらう場合は、iPhoneの修理サービスより見積もりが可能です。

持ち込み修理は即日修理もしくはその日に済むケースもありますが、状況によっては受け取りまで数日から10日以上かかる場合もあります。

一方の配送修理は、端末が手元に届くまで10日から2週間程度です。

参照:iPhone の修理サービス – Apple サポート (日本)

ソフトバンク

ソフトバンクで修理をする場合は、次の3つの方法があります。

- ショップ修理

- 配送修理

- 配送交換

ソフトバンクは店頭修理サービス(※ソフトバンク表参道、ソフトバンク銀座、ソフトバンクグランフロント大阪、ソフトバンク名古屋、ソフトバンク仙台クリスロード)と修理取次サービスを行っていますが、どちらも一部店舗のみ、予約は必須となっています。

配送修理の場合は、Apple社 で提供している配送修理を利用します。

あんしん保証パック(i)あんしん保証パック(i)プラス、あんしん保証パック with AppleCare Servicesの場合は配送交換が利用でき、2週間程度で端末が手元に届きます。

参照:修理のお申し込み | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク

ドコモ

ドコモでの修理は次の2種類があります。

- 即日修理:店内にて当日修理※

- お預かり修理:Apple修理センターへ取り次ぎ1週間~10日にて修理

即日修理も可能ですが、「DS丸の内店iPhone/iPad」「iPhone/iPadリペアコーナー 名古屋」のみでの受付となっており、状況によっては4〜7日の修理期間を要することもあります。

お預かり修理の場合は1週間から10日ほどかかります。

金額は保証サービスに応じて変わるため、事前に確認するようにしてください。

参照:iPhoneリペアコーナー | お客様サポート | iPhone | NTTドコモ

参照:iPhone修理取次(1週間~10日お預かり) | お客様サポート | iPhone | NTTドコモ

au

auは一部店舗のみで「iPhone・iPad 店頭修理サービス」を行っています。

「同日修理」に対応している店舗と「預かり修理」店舗があり、それぞれの店舗は下記のとおりです。

| 同日修理対応店 | 預かり修理対応店 |

| au Style SHINJUKU、au Style SENDAI、au Style みなとみらい、au Style NAGOYA、au Style OSAKA、au Style FUKUOKA、au Style 渋谷スクランブルスクエアやApple正規サービスプロバイダが対象 | 一部のau Style/auショップが対象です。 |

ただし、同日修理対応であっても、状況によっては数日かかることもあります。

参照:iPhone・iPad 店頭修理サービス | スマートフォン・携帯電話をご利用の方 | au

充電できないiPhoneの修理にかかる費用

充電できないiPhoneは充電口を修理する必要がありますが、費用は保証サービスに入っているか、いないかで異なります。

保証サービスに入っている場合の費用は定価の3分の1程度で済みますが、加入していない場合は3万円〜6万円程度かかります。

機種によって費用は大きく超えるものの、数万円は確実であり高額です。

iPhoneが充電できない時に注意すべき行動

急にiPhoneの充電ができなくなれば、少なからず焦りが生じるかと思われます。

ですが、焦りに任せて以下のような行動を取るのは避けてください。

むやみに衝撃を与えない

衝撃は、精密機械にとって害でしかありません。

昔は、映りの悪くなったテレビを叩いて直すといった手荒いやり方が巷で流行っていましたが、iPhoneのような精密機械に対してそんなことをしても、症状が悪化することこそあっても改善することはありません。

衝撃を与えれば直るかもしれないと考え、叩いたり落としたりするのは絶対にやめてください。

適当な店に修理を依頼しない

iPhoneの修理を依頼する場合は、「正規店」か「非正規店」かの二択となります。

正規店とは「Appleの認証を受けている店」のことで、非正規店は「Appleの認証を受けていない店」のことです。

これだけを見ると、誰が考えても正規店に依頼した方がよさそうに思えますが、必ずしもそうとは言えません。

正規店は、普段から非常に混雑しています。

その上、データが初期化されるため事前にバックアップを取る必要があったり、故障具合によっては何日も待たないといけないこともあります。

ところが、非正規店ではそういった面倒がありません。

もちろん非正規店の利用には、メリットだけでなくデメリットも存在します。

【非正規店を利用するメリット】

■早めに対応してもらえる

■データが初期化されない

■正規店よりは費用を抑えられることがある

【非正規店を利用するデメリット】

■メーカー保証から外れてしまう可能性がある

■粗悪店にあたってしまうと、症状の再発や新たな不具合が発生してしまうことがある

■修理部品が純正品ではないため、下取りに出せなくなることがある

どれだけ待ってでも、バックアップの手間があっても、安心安全の正規店で修理したいのか?

メーカー保証がなくなっても、下取りに出せなくなっても、すぐに対応してくれる上に費用も抑えられる非正規店で修理したいのか?

ここは、価値観によって分かれるところです。

正規か非正規、どちらを選ぶべきかよく考え、自己責任で判断してください。

ただし、「修理なんてどこでもいいや」と適当な店に入って修理を依頼するのは厳禁。

同じ非正規店でも修理技術がピンキリですので、非正規店を利用する場合は以下の点に注意して慎重に店を選んでください。

- ネット上の評判が良い

- 周囲の友人や知人が問題なく利用している

- iPhoneの修理実績が豊富

- 修理費が安すぎない

特に修理費用については要注意です。

極端に修理費用が安いような店は、使用する修理部品も粗悪なものである可能性が高くなりますので敬遠するようにしてください。

独断で行動しない

「以前にこんな方法を試して直ったことがあるから、またやってみよう」

「ネット上でiPhoneを分解して修理してる動画やサイトがたくさんあるから、それを見ながら自分で修理してみよう」

こういった独断での行動は、症状が悪化する可能性が高いので絶対に避けてください。

特に分解行為は非常に危険です。

高度な知識を持っている人ならば別ですが、素人がネット上の情報を頼りに見様見真似で修理したところで、失敗に終わる可能性が高いです。

修理すると決めた場合は、勝手なことはせず、素直に専門店へ依頼しましょう。

まとめ:まずは自己解決を目指し、無理ならばAppleストアへ相談しよう

以上、iPhoneで充電できなくなる原因と、その対処法についてご紹介しました。

ご紹介した対処法をすべて試し、それでも駄目な場合はAppleストアに相談してみましょう。

ストアにいるのはiPhoneに詳しいスタッフばかりですから、自分が見落としていた意外な落とし穴を指摘してくれてあっさり解決するかもしれませんし、自己解決の次元ではないトラブルであるとわかることもあります。

なお、相談したからといって、そのままAppleストアで修理を依頼しないといけないわけではありません。

すでにAppleの保証から外れている場合や、何年も使っていて下取りにも出せないようなiPhoneの場合は、非正規店にて割安で修理してもらうという手もあります。

残っている保証期間や、少しでも早く直したいといった個人的都合などを鑑み、どう対応するのかを判断するのがよいでしょう。本体の故障で使えなくなってしまったiPhoneは携帯処分.comで無料処分できます。

監修者/前田 知伸

富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。

ノートパソコンとデスクトップパソコンにはそれぞれ寿命があります。

購入から数年経ったパソコンの「動きが遅い」「頻繁にフリーズする」といったお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

寿命が来たパソコンにはさまざまな症状が現れ、やがて動かなくなります。

この記事では、パソコンの寿命や買い替えの判断基準について紹介します。

パソコンの寿命を伸ばす方法や古くなったパソコンの処分方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- パソコンの寿命は約5年

- 買い替えの判断基準はハードウェアの故障、保証期間、OSサポート期間

- パソコンからの異音や異臭は寿命のサイン

- パソコンの寿命を伸ばすためには定期的なメンテナンスを

パソコンの寿命は何年?

パソコンの平均寿命は、約5年です。パソコンの寿命が近づくと、フリーズする、電源が落ちるなどの症状が現れます。

平均寿命はパソコンの使用状況や、パソコンの種類によっても寿命は異なります。

ここではノートパソコンとデスクトップパソコンに分けて寿命の目安を紹介します。

ノートパソコンの寿命

ノートパソコンの平均寿命は、約3〜5年と言われています。長く使うほどバッテリーやHDDやSSDが消耗し寿命に近づきます。

ノートパソコンの使用頻度や使い方、メンテナンスの有無によっても寿命の長さは変わります。

デスクトップの寿命

デスクトップの場合、HDDを搭載しているタイプはおよそ5年、SSDを搭載している場合は10年以上と言われています。

ノートパソコンよりも、デスクトップパソコンの方が寿命が長くなるのは、熱の冷却がスムーズに進み、キーボードなどのパーツ交換がしやすいためです。

パソコンのパーツ別平均寿命

パソコンにはさまざまなパーツがあり、それぞれの使い方によって寿命が異なります。

それぞれのパーツの寿命の目安を紹介します。

HDDは平均5年

パソコンの寿命の大きな原因となるHDDの寿命は、平均5年です。